對丁烯氧化脫氫制丁二烯技術進展及經濟性淺述

牟衛兵

摘要:本文主要研究當前丁烯氧化脫氫制丁二烯技術的發展現狀以及經濟性,隨著社會經濟科技的深入發展,石油化工生產中對丁二烯的需求不斷提升,作為石油化工領域生產中的重要化工原料,丁二烯的生產質量和效率會對化學制品的生產和合成橡膠產生一定的影響,此時就需要對丁烯氧化脫氫制丁二烯技術進展及經濟性進行分析是非常必要的。

關鍵詞:丁烯氧化;丁二烯制作;技術發展

1.丁烯氧化脫氫制丁二烯技術

1.1反應原理

在進行丁烯氧化脫氫生產丁二烯過程中,會釋放出大量的熱量,此時可以借助系統的提純處理來獲取丁二烯,丁烯完全氧化后可以得到一氧化碳、二氧化碳和水。但是在實際反應過程中受多方面因素影響,從而導致氧化反應發生一系列的變化,最終得到多種含氧化合物。氧化降解后會生成丙酮、甲醛等氧化合物,氧化生成四個碳原子的含氧化合物,如丁烯醛、丁酮等。在進行深度氧化反應過程中,脫氫后可以得到乙烯基乙炔等產物,然后通過一系列的氧化后可以得到二氧化碳、一氧化碳和水等產物,該階段所生成的產物與副產物又能夠通過凝結聚合形成新的產物。

1.2工藝流程

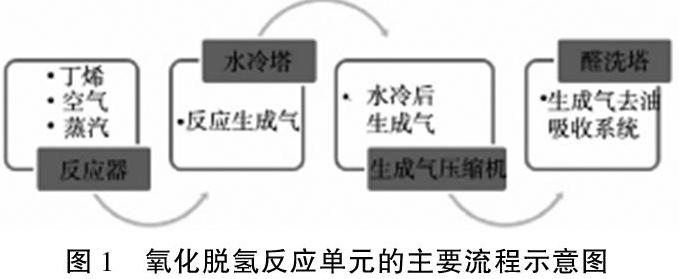

丁烯氧化脫氫制丁二烯的工藝生產流程主要包括油吸收和氧化脫氫反應兩個單元。其中氧化脫氫反應單元又能夠細分為反應、水冷以及洗醛三個主要環節。圖一所示為氧化脫氫反應單元的主要流程示意圖。在反應器內,丁烯與空氣在催化劑的作用下發生反應,從而生成丁二烯以及醛酸等一系列副產物。由于整個反應為放熱反應,為了避免放熱溫度過高對反應溫度造成影響,需要在反應器內注入大量蒸汽,從而有效控制反應溫度,以此來有效延長催化劑的操作周期。之后對反應器生成的產物借助水冷塔進行冷卻處理,將復合產物中的酸成分分離,再通過生成器壓縮機對水冷后生成氣進行加壓,在洗醛塔中加壓水洗清除產物中的醛和酮成分,最后將生成氣引入油吸收系統進行下一個生成環節。

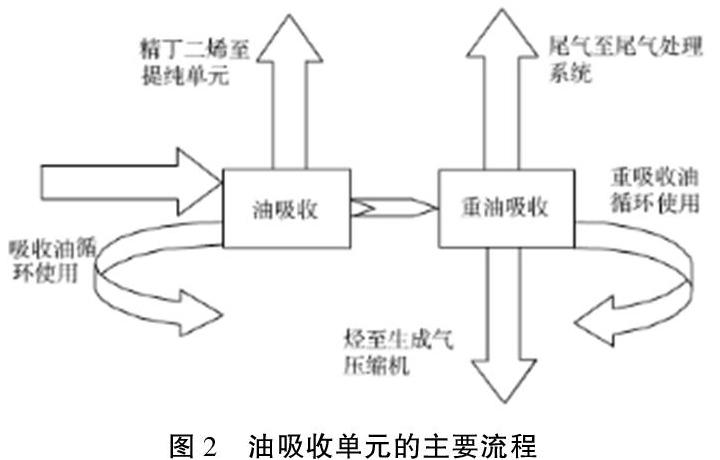

圖二所示為油吸收單元的基本操作流程,通過油吸收單元可以有效分離和剔除生成氣中的C4烴。通常情況下,油吸收單元需要先進行吸收油吸收,隨后開展重吸收油吸收,這樣可以有效地減少C4以及吸收油的損耗。在吸收塔中洗醛塔頂產生的C4物料與吸收油進行逆流接觸,而C4相關物料能夠溶于吸收油,從而在解析塔中被吸收油分解提取。塔頂的C4物料能夠直接參與到丁二烯抽提單元,該過程中塔釜的吸收油能夠循環使用,并且還可以與尾氣混合在一起進入重油吸收系統并進行二次抽取和循環利用,進一步對尾氣中的C4物料進行收集和提取,并回收,從而有效提高吸收油的再利用效率。最后借助吸收塔頂可以在尾氣排放之前進行預處理,且滿足尾氣排放標準之后方可進行排放。

2.技術進展及經濟性

2.1催化劑進展

在進行工業生產過程中,丁烯氧化脫氫制丁二烯過程中所采用的催化劑有鐵系催化劑和鉬系催化劑,而在催化劑相關技術進行研究過程中,側重于催化機理的研究,而且注重對現有的催化劑技術進行優化升級,同時也關注新型催化劑的研究和應用工作。相關研究人員對鉬酸鉍以及復合鉬酸鉍體系的催化劑進行了詳細的研究,分析不同類型催化劑的反應機理和性能,發現在高選擇性條件下丁二烯與鉬酸鉍混合存在最佳的混合比例,并且不同的混合比例所產生的催化效果不同,且對烯氧化脫氫過程產生決定性的影響。此時需要深入挖掘出影響催化劑反應質量和性能的最主要因素為晶格氧的氧移動性。另外,為了提升鉬酸鉍催化劑的催化效率,則需要對鑭元素給予適當的添,以此來有效降低催化反應的活化能,從而有效提升丁烯氧化脫氫制丁二烯的質量,提升反應過程的速率,使反應得以順利實現。

2.2反應器進展

如今,借助丁烯氧化脫氫生成丁二烯需要經歷三個階段,分別是列管式固定床反應器、流化床反應器以及現在的固定床反應器,不斷提升了反應過程的生成效率。固定床反應器的研究和發展方向主要在結構優化發光面,能夠有望實現大型化生產過程,并且能夠對反應過程的溫度和壓力進行有效的控制,使能量的利用率得到了有效的提高,極大的提升了生產能力。

2.3工程技術進展

當前國內工業對丁烯氧化脫氫制丁二烯的工程技術研究重點主要集中在對現有生產工藝的優化升級方面,并且不斷探索新的生產工藝技術。對現有技術的改造集中在環保和節能需求上,可以通過熱回收、減少蒸汽用量或廢水再利用的方式降低反應裝置的操作成本,從而有效節約蒸汽減少廢水,提升產業經濟效益。

3.小結

對丁二烯的制造技術進行深入分析旨在提升丁烯氧化脫氫制丁二烯的效率和質量,并且有效控制生產成本。催化劑和反應器是丁烯氧化脫氫制丁二烯的關鍵,因此想要提升丁二烯的制造效率就必須從催化劑和反應器入手,加強對于催化劑的探索和選擇,盡可能使用靈活性較強副反映較少的催化劑,并且加強對于反應器結構的設計。

參考文獻:

[1] 楊英,肖立楨.丁烯氧化脫氫制丁二烯技術進展及經濟性分析[J].石油化工技術與經濟,2016,32(4):14-18.

[2] 姜仁政.丁烯氧化脫氫制丁二烯用泡沫SiC基結構催化劑的制備與性能研究[D].中國科學院大學,2017.