高層建筑結構大底盤多塔結構設計的分析

肖根平

摘要:以高層建筑結構大底盤多塔結構設計為研究對象,在總結大底盤多塔結果設計重點的基礎上,結合某實際案例,對大底盤多塔結構設計的要點進行了分析。總體而言,本文所介紹的大底盤多塔結構設計具有科學性,可以滿足高層建筑結構設計的要求,因此應該在更多地區做進一步推廣。

關鍵詞:高層建筑結構;大底盤;多塔結構

大底盤多塔高層建筑在結構上屬于一種上下聯合式的結構,這種結構的主要特征就是下部裙房幾層公共空間聯合一起作為大底盤承載著上部多個獨立的建筑塔樓主體結構,若上部塔樓某些樓層之間通過連體連接,則成為大底盤連體結構。對應大底盤多塔結構,結構振型復雜,從整體上來看,大底盤多塔結構屬于一種豎向結構,且結構中的“塔”具有不規則的特征,并會產生復雜的扭轉效應,在設計階段中需要在大底盤的第一層開始就“收緊”,尤其是在底盤上的塔樓數量較多時,其結構振型更加復雜,如結構體系布置不妥,豎向剛度極易突變,扭轉振型反應及高振型影響加劇,就算勉強通過安全計算,也是增加較多的建造成本,因此應該得到設計人員的更多關注。

1大底盤多塔結構體系:

1.1大底盤多塔結構

顧名思義,就是在多棟(大于等于2)獨立的高層建筑底部裙房聯合為一個整體的大裙房,形成一個大底盤且上部仍為分開的獨立塔樓,這種結構在大底盤上一層突然收進,剛度突變,屬于豎向不規則結構,容易質心不均衡,偏心率較大,產生不利的扭轉效應;當有多個時,結構振型復雜,抗震極為不利,因此如果結構體系布置不當,豎向剛度突變,扭轉振型反應及高振型影響加劇。在實際的工程設計中總的來說,大底盤多塔結構可分以下兩種類型進行設計:

1.1.1大底盤結構頂板作為上部多塔主體的嵌固端,此時需要大底盤有足夠的剛度才能保證穩定性。通常的高樓住宅小區因需解決大量的停車問題,基本都滿鋪地下室,所有都屬于這種類型。

1.1.2大底盤結構頂板不能作為上部塔樓的嵌固端,主要是因為剛度不足,通常出現在下部裙房為商場或服務用房,上部塔樓為公寓酒店或辦公樓等綜合性建筑。

在實際工程項目設計中,受建筑立面效果、實際功能需求等方面的影響,可能都會有不同的差異,比如上部塔樓連體、嵌固剛度不足等,屬于復雜高層建筑,設計員須仔細分析比較,確定適合的結構體系。

1.2高層建筑結構大底盤多塔結構設計的要點分析

1.2.1沉降差異

從建筑物的結構上來看,高層建筑大底盤多塔結構普遍面臨著層數高、底盤面積大的問題,這將會導致地面所承受的壓力很大,而在這種情況下,若不能有效處理地基的沉降問題,那么就有可能引發沉降,對建筑物的安全性造成影響。根據經驗,在設計階段為了能夠有效處理沉降差異問題,設計人員需要重點考慮以下幾方面問題:

(1)假設高層建筑物結構大底盤多塔建筑結構發生了沉降問題,那么在沉降的情況下,建筑物的大底盤多塔結構主樓與裙樓之間將會出現明顯的荷載差異,而這種差異將會對建筑物的穩定性產生影響。所以在設計階段,設計人員應該遵照剛度調平的原則,采用多樣化設計的方法來改善建筑物主樓與裙房之間的沉降差異問題。例如,在軟土地區地區,高層建筑物在沉降預防中主要采用樁基的方法,其沉降計算值約為10-15cm;若是單層地下室,不僅要考慮覆土問題,還需要結合抗浮設計的內容,確保所對應的荷載能力對地面的附加壓力將降到最低,達到避免沉降發生的目的。

(2)為了能夠有效避免沉降風險問題,除了要繼續強化主樓基礎外,還需要在主樓與裙房的交接位置設置永久沉降縫,通過這個沉降縫來避免主樓與裙房之間的沉降問題。從功能上來看,沉降縫可以分開高層建筑與裙樓,讓二者成為兩個相互獨立的建筑體,這樣就可以有效避免沉降的發生。所以在設計階段,設計人員可以嘗試在裙房與主樓的交接位置設置一道永久沉降縫,就可以有效避免沉降差異發生。設置后澆帶也是避免沉降的方法,可以彌補沉降縫中的不足,一般在設計過程中,需要嚴格按照高層建筑結構技術規范的相關內容,在結構面30-40m,柱距三等分的位置設置0.8-1.0m寬的后澆帶,并且后澆帶要注意避開洞口、樓梯等位置。

1.2.2確定結構的計算方法

由于大底盤多塔結構具有復雜性的特征,并且其受力狀況的復雜性要明顯高于常規建筑物,所以在結構受力計算時,設計人員必須要充分考慮塔間的變性問題,并依靠計算機軟件,將BIM等現代化技術手段應用在分析中,這樣才能獲得更理想的應用效果。例如一般在剛度指標的計算中,通常根據高層建筑的使用功能來對大底盤結構進行分類,包括有裙房的大底盤多塔結構、沒有裙房的大底盤多塔結構、有縫的大底盤多塔結構等多種結構,其設計方法存在著較為明顯的差異。

同時對設計人員而言,為了能夠提高設計質量,在大底盤建模分類過程中,其建模主要可以分為整體模型與離散模型兩種,其中整體模型主要面臨著大底盤多塔結構中的存在的“緊湊性”問題,避免風險因素導致塔間的相互影響。而離散型主要是指大底盤多塔結構中所分離出的多個獨立模型,包括分割各塔、從大底盤頂面斜切等,且這種離散型多個獨立塔樓模型計算完后,還應整體建模計算復核,采取包絡方式進行設計。

2工程實例分析

某小區由5棟17-29層的商住樓組成,由于建筑現場勘察結果發現場地為山丘狀,因此在設計階段,設計人員設置了1-3層的地下室,并且在上部塔樓設計過程中,采用“框架+剪力墻”的結構,其抗震設防烈度為6度。

2.1確定嵌固部位

在本次工程項目中,設計人員針對施工現場的坡地大底盤高層結構設計特征,認為設計的重點就是要確定結構的嵌固部位,其中地下室頂板作為上部連接嵌固部位的關鍵,因此必須要滿足《建筑抗震設計規范》的相關內容,確保地下室頂板結構層的側向剛度要大于地上一層側向剛度的2倍。

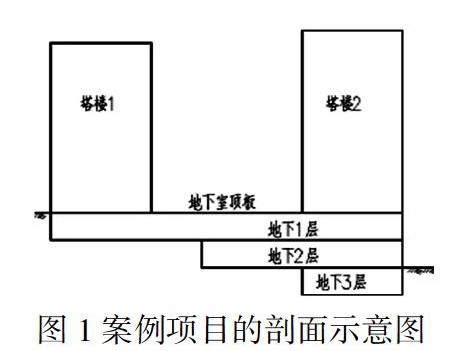

在該項目中,由于項目屬于坡地建筑,因此在施工過程中不可避免的要面臨山體開挖的問題,所以為了能夠節省投資,設計人員根據地形設置了1-3層的地下室,基本結構如圖1所示。

在圖1的結構中,地下室四周的添堵標高存在明顯差異,其中對于塔樓1而言,其地下室只有三面環土;而對于塔樓2,其地下一層三面敞開,不屬于完整的地下室結構。針對這種特殊的建筑類型結構,設計人員根據《建筑抗震設計規范》的相關內容,認為本次工程中的地下室頂板不能成為圖1中兩個塔樓的嵌固部位,所以決定采用大底盤多塔結構,其中塔樓1的嵌固部位為基礎頂,塔樓2的嵌固部位為地下3層的頂板位置。

2.2結構計算

在該項目中,為了保證結構計算結果的科學性,工作人員采用GSSAP有限元軟件建模的相關內容,根據相關技術規范,按照整體模型與各塔樓分開的獨立模型來分別計算,其中當塔樓周邊的裙樓超過兩跨時,分塔樓模型采用至少附帶兩跨的裙樓結果。在這種結構模式下,地下室頂板依然具有一定的嵌固作用,所以有助于增強建筑結構的穩定性。

在設計過程中,設計人員根據單塔模型的計算結果,以周期比、偏心率、剪切剛度、抗傾覆力矩、剪重比、層間位移比、層間位移角、扭轉位移比等多個維度參數進行計算分析,再將每個塔模型整合在一起,使其成為大底盤多塔模型,進行整體計算分析,采用包絡取值進行設計。在施工圖階段,其地下室頂板以下的構建配筋僅采用大底盤模型計算結果,而塔樓配筋應采用單塔計算和大底盤多塔計算的較大值進行包絡設計。同時從該建筑物的外形特征來看,由于所有建筑物均為17-29層的建筑物,因此塔樓將會出現較為明顯的層數差異,再加之在塔樓1的位置上,地下室三面有土,這種情況會進一步改善扭轉轉動效應,提供了建筑物的穩定性,所以在設計階段,設計人員適當放寬了塔樓的層數要求。

2.3設計問題及其處理措施

根據圖1的相關資料可以發現,該項目中的地下室規格存在明顯的沉降差異,其中地下一層的平面尺寸長度超過230m,而寬度為75m,在設計中發現混凝土結構伸縮縫不滿足《混凝土結構設計規范》的相關內容。針對這種超長的設計方法,設計人員決定采用膨脹收縮混凝土的方法來解決這個問題,在平面上按規范30-40米距離要求適當布置膨脹加強帶,在混凝土適當加入外加劑并按相關外加劑規范及特性控制好比例,通過膨脹帶的混凝土微膨脹來達到補償兩側混凝土收縮的目的,有效避免了裂縫發生。

3結束語

本文所介紹的高層建筑結構多塔結構設計具有合理性,并且案例的最終結果也證明,在建筑物自建成之后,尚未出現沉降等質量問題,證明其采用的結構設計方法具有可行性,因此應該在更多地區做進一步推廣。