城中村居住社會文化價值和面對的問題

楊綺文

摘要:本文針對大規模的拆遷活動中,原城中村居民遷入新住區后缺乏認同感、歸屬感的情況,充分挖掘城中村居住文化的社會價值,并提出在城市發展的進程中,如何延續城中村居住文化,實現居住文化的可持續發展。

關鍵詞:城中村;居住社會文化;可持續發展;精神家園

1問題的源起

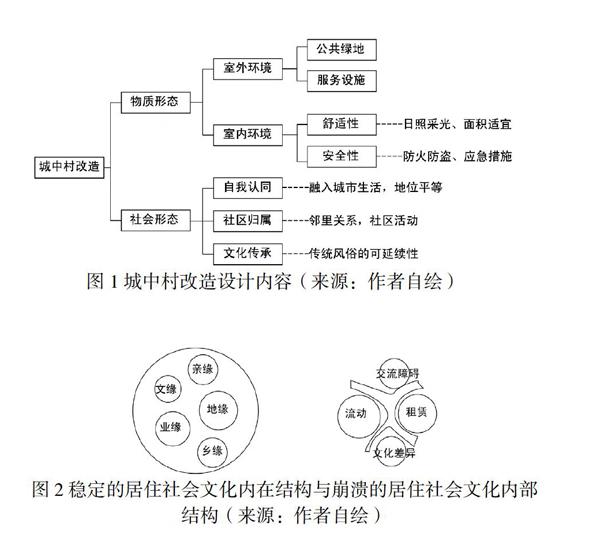

改造后的城中村村民們搬入了新住區,但是越來越多的人感到自己擁有了“房屋”(House),卻找不到“家”(Home)的感覺。像熟悉的老樹、彎曲的道路等等都沒有了,人們熟悉的空間物質形態被破壞之外,原來幾十年所建立的生活形態和社會關系網絡也被破壞了。凱文·林奇在《城市形態》一書中指出,“如果你想改變一個環境的品質,最有效的辦法莫過于同時對物質環境和社會組織形制做出改變”。城中村居住涉及物質空間形態和社會形態,改造既是房屋形態的改造,也是社會形態的改造,兩者相輔相成,相互影響。

2城中村居住社會文化的價值

城中村居住作為城市多元有機中的一個組成部分,有別于傳統老城區以及城市新住宅小區的居住模式,具有地域、歷史、文化、社會結構等方面的差異。

2.1城中村居住社會文化的可持續發展性

傍水而居、依山就勢、因地制宜、以巷引風……村民們自古以來養成與大自然和諧相處的生活智慧,使村中的居住文化猶如有機生長的生命體般,生生不息、煥發活力。城中村居住社會文化崇尚自然、敬畏自然,并且講求利用自然改善居住環境,達到天人合一的境界。而反思現代的城市住宅小區,往往由單一乏味的形體規劃而成,缺乏真正自我更新的能力。

2.2城中村居住社會文化的延續地域文化性

城中村居住社會文化是經過了多年的歷史積淀,蘊含了地域、歷史、社會、生活方式等方面的差異發展而來的地域文化。居住社會文化通過崇尚自然、宗族文化、多代同堂等觀念的滲透,影響著在城市發展過程中物質形態的更新改變。

2.3城中村居住社會文化在傳統轉變中的適應性

城中村居住社會文化雖然在傳統文化方面有地域特色和文化優勢,但在城市化進程下卻同樣面臨著外來文化以及城市文化的沖擊。一方面要保留一直以來擁有的居住文化氣息與和睦親近的鄰里關系;另一方面要適應村民失地后的生活需求。于是,城中村居住社會文化在適應城市發展的需求下,不斷尋求傳統轉變下的延續。如:正廳祭祖空間壓縮為神臺、原有的冷巷空間被加建建筑侵占、天井空間被加建面積侵占、多代同堂居住空間壓縮、街巷的鄰里文化退化成廣場間的交流,盡管大部分是消極無奈之舉,但也暗示了在傳統轉變中居住社會文化存在一定彈性。

2.4城中村居住社會文化激發社區與城市的活力性

城中村并不是一個孤立存在的個體,他是存在于復雜有序的城市有機體中的一部分。居住社會文化是這些因素綜合作用的結果,同樣居住社會文化也能反作用于社區的物質形態以及城市外部環境。多元有活力的城中村居住社會文化就如一劑良藥,能有效地激發本社區自主更新的同時,有效地輻射影響城市其他地區的多元化變化。

3城中村居住社會文化的繼承與發展及其面對的問題

3.1城中村居住社會文化的脆弱性

城市化不斷推進,信息不斷更新,由此不可避免帶來社會文化不同程度的變化發展。有些文化在變化面前依舊屹立,甚至與現實結合有了新的詮釋,煥發出共生的活力;而有些文化則被發展的洪流沖刷,猶如瀕危物種般變得支離破碎甚至消亡……

城中村居住社會文化是以社會要素的網絡為內在結構,以物質實體的為承載外殼,需具有一定現實意義才能維系的由內而外有機發達的生命體。上述三個依存要素在當今時代發展的背景下均具有很大變數,其中一個或多個發生改變或消亡,將會嚴重影響居住文化的延續發展,長此以往帶來本質上的改變。

城中村居住社會文化經歷了漫長歲月的發展沉積,在過去面對一些較小的變化時,往往可以通過發揮人類的聰明智慧,在本質不變的前提下作出適當調整來適應遇到的問題。然而,改革開放以來社會發展變化之巨、速度之快,居住文化面對現實情況的被動、滯后、無奈,使其越發脆弱、不堪一擊。

3.2城中村居住社會文化面臨的挑戰

在現代化、開放化、靈活化等變化的要求下,居住文化保守、封閉、固化等的特性使其處于消極被動的處境。要延續發展城中村居住社會文化,避免其墮落消亡,就必須重視其所面臨的挑戰。主要有以下三個方面:

(1)日益提高的居住需求。

(2)越發復雜的外部環境。

(3)快速發展的城市節奏。

3.3城中村居住社會文化的未來出路

要延續和發展城中村居住社會文化,就必須正視其脆弱的本性以及現實中面臨的挑戰,乘著城市發展改造的東風,尋找城中村居住社會文化的未來出路:

(1)健全社會要素間的交流方式。居住文化的核心是社會成員間的傳承,這就要求通過政府、開發商、專業人士以及社會大眾的共同努力:建立完善的交流調研機制,建造便于群眾文化交流的空間,使居住文化能夠及時與不同文化需求進行交流互補。

(2)因地制宜建造合適的物質載體居住社會文化的延續發展,需要依賴物質實體的呈現。不是原封不動地保留,更不是簡單的建造“假古董”,而是需要從文化本質出發尋找合適的物質載體。

(3)提高城市發展的包容度及遠見性。如今針對城中村改造,城市推出了不少居住建筑的建造模式。如:自籌資金改建房屋模式,民辦公助的建設模式,托管托建、節能環保型住宅發展模式等等。這種缺乏包容與遠見的建設,使城中村居住文化的生存空間越發狹小,“發展”從某種意義上實際是城市文明流失以至倒退。歷史不可重來,只有真正的尊重城市的過去,對未來具有遠見性,才能有高質量、有包容度的城市發展成果。