我很少關注攝影的真實性

——伯恩哈德·普林茨訪談

唐晶

T=唐晶 P=BernhardPrinz

T:您的作品看起來很寫實,是這樣的嗎?

P:我與其他攝影師,以及那些德國標識性的攝影師、貝歇學生的區別在于,我從對圖片感興趣的時候起,就很少關注它的真實性。而他們中的大部分都經歷過客觀攝影,將對象1:1 真實記錄下來,或者作品中有很多的媒體因素,我的作品基本上都是通過擺拍完成的。我對繪畫中的一些圖像也很著迷,并嘗試著在現在的作品中找到與其相似的地方。我經歷過當代藝術品市場盛行來自美國的極簡主義 (Minimalism)[1]和觀念藝術的年代,我剛開始接觸藝術的時候,學習的是繪畫,做過一段時間三維立體的作品,后來在很偶然的情況下才開始攝影。但是我始終關注的都是現實性和敘事性。這些特質在極簡主義和觀念藝術中都體現得很少,所以我開始了以攝影為形式的藝術創作。

十字

十字

T:您從什么時候開始進行攝影創作的呢?

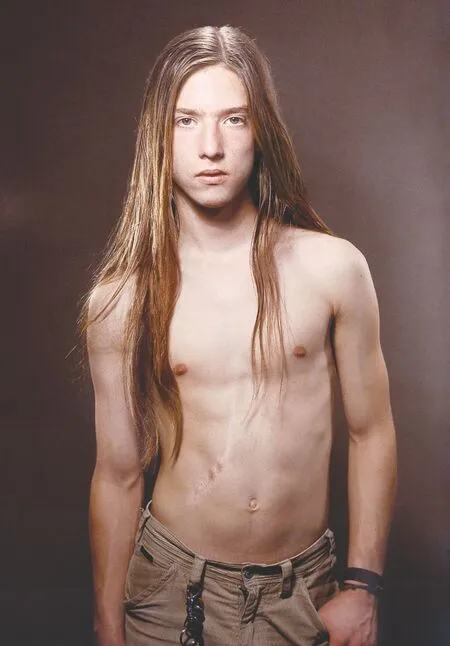

P:很難說,因為在學生時代就開始不斷地嘗試。那時候作品中黑白攝影占很大的分量,我自己拍了很多。我總是去觀察,社會背后有什么。我的第一次攝影個展是1983 年,和一些三維的東西在一起。那是一些我以前拍攝的肖像系列,但主要的不是關于這個人物,而是要通過這個人物指出某些東西,以及嘗試用這個人物給出答案。在我的照片中從來沒有明確具體的人物,而拍攝對象被我中性地命名為“寓像”(Allegory)。

這種情況下我很難用其他的語句或東西來解釋“寓像”,它就是使抽象概念擬人化,賦予人性。而和物體放在一起展出,使得這些人物或寓像就好比是那些雕塑的解讀手冊。這其中有獨立性還有更多關于圖片的東西。接下來我做了與以前不一樣的系列。以前拍攝的大多數都是女性,因為女性很容易從廣告和模特照片上看到,她們代表了某種出售物品的“豪華”與“渴望”,她們很適用于這種中性化。同樣這些作品也不是關于描述某一個人的,而是關于整體人的性格特征的肖像。但是接下來的這個系列“新勢力”,拍攝的都是男性,這和我的經歷有些關聯。這期間我第一次做父親,我對孩子產生了濃厚的興趣。很自然的我將目光投向孩子,但是我比較特別,我只感興趣于某一種類型。孩子是一個很好的例子,他們是我們成人世界的縮影,但他們迅速成長,很快就沒有了孩子身上的那種童真。盡管我在這個系列中拍攝的都是9 至11 歲的兒童,但他們看起來就像那些成熟的大人一樣。我表現了很多這些我感受到的東西。孩子不僅僅本身是成人的縮影,他們的行為也都是,從一開始他們就是在模仿成人和我們這個社會。

T:您在藝術品市場上取得一定成功后參加了卡塞爾文獻展,我們就來說說以卡塞爾文獻展為代表的當代藝術展的一些發展趨勢和變化。您記得具體是哪一年參加的文獻展嗎?

P:1986 年或是1987 年,我必須再看看才知道具體是哪一年。不過那以前的一段時間里我獲得了很多的關注,因為我把雕塑裝置和圖片陳列在一起。我參加了一些重要的展覽,然后被邀請去參加文獻展。

T:參加文獻展對您個人有哪些影響呢?是不是更出名了(玩笑)?

P:不能這樣說。在以前第5 屆和第6 屆的時候,我在藝術品市場上還只是暫露頭角,我參加的是第八屆文獻展,現在已經是第13 屆了。而現在,如果誰被邀請參加文獻展,他不一定再是受公眾喜愛或是重要的藝術家了,而是文獻展本身有一個全局的考量。就像最近的這一次,文獻展是現代社會中的古典藝術品,同時也是當代藝術的先行者。它在嘗試定位當代藝術,使其自身不斷全球化。就如同威尼斯雙年展一樣,越來越多的國家館,人們嘗試在一次展覽中把所有的東西都容納進去。這是一種大膽的冒險,在這種情況下,我沒有能參加最近的文獻展。誰參加或誰不參加,其中有很多偶然的因素。很多時候這取決于誰的作品題材更符合文獻展的要求,有些重要的、更知名的,長時間專注于一個領域創作的藝術家可能無法入圍。不過我參加文獻展也是很久以前的事情了。在我參加的那一屆文獻展前后3 至5 年,那些受到邀請的藝術家,現在藝術市場上已經很少看到他們的身影了。

概括地說

T:讓我們再回頭來談談您的作品“傷痕”和“女性肖像”,構思是如何來的?

P:嗯,它們絕不是關于具體的某個個人的圖片,而是關于分類類型學的照片,也很大程度上與圖片的發展歷史有關。我不想說是攝影史,因為在古典雕塑中我可以找到很多同樣的東西。我一直認為藝術有這樣的功能,它使社會秩序化和完美化,能夠給社會整體一種支撐。然而人們教條式地認為,這是唯一正確的道路。不知何時在作品中或是在討論中我發現,我們的社會是一個“大熔爐”,人們有不同的價值觀、行為立場和感受。我不能說哪些是好的,哪些是不好的,或者哪些是正確的哪些是不正確的。由此我創作了一些有意思的圖片,它們反映被打破了的完美和完美中無處不在的傷害。人們稱之為”創痕印記”,這個詞來源于個字架的創痕。

這個系列的來源是這樣的:“Blesse”是馬額頭上的那一塊白斑或是條紋結構。如果說物體總有一種純凈或是完美的話,那么也總有一種污點將這種純凈打破。“Blessur”就是這樣一種傷害,它主要是來源于運動,來源于擊劍中的“我有一個傷痕”或是“我有一條擊劍的劃傷”。現在擊劍也是我作品中很感興趣的一個方面。作品中總是有擊劍的雙方,因為你可以馬上感受到哪些是積極的,哪些是消極的。在兩個人的關系中,你既是進攻方又是防守方,這只是取決于你當前所處的位置以及仿佛舞蹈般在擊劍道上跳來跳去。“傷痕”這個標題就是由此而來。“女性肖像”系列同樣是某種分類類型學的圖片。就像電影里面表現的一樣:一部電影如何表現一個吉普賽女郎或是一個可信賴的人?關于此有太多的東西表述,用這些種種表述我完成了我的作品。

概括地說(維也納分離派個展現場)

T:“景觀”系列是擺拍的嗎?它看起來那么抽象。而作品的名字象“Ararat”和“Alamut”這樣很難讓人理解。

P:如果總是拍攝肖像,你就能理解,與人一起工作是一件多么美好的事情。如果你是一個藝術家,你總是一個人在工作室里面工作,你面對著畫架,不斷地追尋明和暗,這里和那里,忘記了吃飯,忘記了一切,最后什么也沒有得到。有時候我覺得我的工作很舒服,我不用去室外,只需要把拍攝對象帶到我的影棚就能完成我的工作。我覺得這很好,與人合作能抵擋寂寞。我認為一個人做事情,會從他的外形上反映出來。一個人,對一件事情很感興趣,很有激情地從事一項工作,這些都會從他身上反映出來。所以我看一個人,從來不看他是哪種發型,鼻子是什么類型。這些東西特別引人注目,影響我看到人的內在。這也是我的作品中一直以來的傳統,盡管沒有刻意去美化拍攝對象,但模特們一樣對這些照片非常滿意。然后再加上燈光的效果,使人物有更強的雕塑感。當我一直做這些而感到有些厭倦的時候,我就想做些別的什么東西了。

雖然我一直是堅持現實主義風格的繪畫,但我確實有些嫉妒,只要你畫得不那么清晰就容易變得抽象。就像格哈德·里希特 (Gerhard RiChter)[2]一直做的那樣,用筆觸描不清晰的圖片。我想,我也要做些不一樣的東西。我拍攝那些分類類型學的照片時,也拍了很多靜物的東西,這些在網上是找不到的。這些東西就是一些想法,是我肖像作品的速寫。后來我想拍一些大型的,華麗的,像景觀一樣的東西。風景繪畫在1 9 世紀或是更早的時間非常的宏偉)隆麗,比如勞倫特·德·拉(Laurent deLa Hyre)和普桑(Nicolas Poussin)[3]。但是我一直在工作室里面工作,我想,我可以自己搭建這樣的風景。“景觀”這個題材就是借鑒了風景繪畫。風景繪畫中有前景,中景和遠景,有浪漫的感覺也有陰森抑郁的感受。我就找了很多這樣的物體,把它們堆放起來。或是環繞著我,或是跟隨著我的一個序列,就像你把眼睛瞇起來凝視風景看到的那樣。

傷痕

這個系列中第一幅嘗試性的作品是《無題,向普桑致敬的風景》。我從普桑那里學到很多東西,比如如何繪畫風景,如何獲得畫面氛圍等等。后來我的很多作品中也有很多叫無題的。“Alamut”是13 世紀游牧民族撤退時在阿富汗高地建立的一個著名的軍事要塞,不過現在早已是一片廢墟,誰也沒有見過它原來的樣子了。現在很長一段時間以來是塔利班盤踞在那里。這個詞聽起來有一種特別的聲調節奏,對我非常重要。我堆積了一些物品,拍攝了一件叫“Ararat”的作品,聽起來就像土耳其的最高峰阿拉穆特一樣。不過這不是一個關于最高峰的主題,它是在平地上堆積起來的。當你重復“Ararat”這個詞的發音時,就像把一堆物品一個個堆積起來成一座小山一樣,所以我覺得很重要。以前的作品中也有這樣命名的,聽起來是一個非常德語化的詞“Duldung”,不過現在人們很少用到這個詞了。它的意思是忍受,承受某物,背負起什么。這些都和“Alamut”一樣,從發音上聽起來不同尋常,有異國情調。不過不是那種人們熟悉的調調,就像人們想起夏威夷就會說那里的"Waikiki 威基基”海灘一樣。通過作品名稱的發音,觀眾就已經能感受到你作品里的一些東西了。

“Alamut”是在我工作室的地下室里面搭建并拍攝的,用了很多舊地毯和家具。我在圖片中安排了很多東方風格的地毯,這當然和土耳其、阿富汗、伊斯蘭有關。那里的地毯文化高于西方,里面可以演繹一切。事實上歷史就是這樣存在的,地毯文化將歷史的畫面,時間的表象和社會政治文化和諧地聯系起來。

傷痕

T:這些東西拍完以后就拆除了嗎?

P:是的,拍攝完成后就都拆除了。只有在一次展覽中,我把這些堆積物帶到畫廊展出了。這就回到我原來把三維物體與圖片結合的風格。在那次展覽中有兩幅照片作為中景,前景和遠景都有一定距離。你進來的時候只能看到一幅照片,如果你轉一圈從另一個角度看,就能看到兩張超過1 平方米裝裱得很光滑的大照片了。

T:下面我們來說說關于攝影理論吧。在中國很長時間以來都有這樣的誤解,把西方當代藝術,或者是很難理解的那些就統稱為觀念藝術。但是我們在這里上課時提到更多的是“主觀攝影” (objektfotografie)和“客觀攝影” (subjektfotografie),你能明確一下這些概念嗎?

P:以前在德國也只有一種攝影類型,就像都是從新聞和紀實攝影中來的一樣。人們走到戶外,看到些生活中不常見的或是些吸引人的東西,就客觀地記錄下來帶回家,用幻燈播放或是在雜志上發表,這樣來解釋我們的世界。很長時間以來攝影都是這樣的,因此整個世界都被拍攝到了。這是一種傳統,就像美國的攝影,那里的傳統圖片市場歷史更加悠久。

當你回溯過去的百年,比如說奧古斯特·桑德,他記錄了特定的人群,特定的狀態和事件。后來不知何時,在攝影的過程中出現了一些特殊的失誤,這些失誤不經意間也有吸引人的地方,人們就開始有意識地利用這些失誤的特殊效果,產生了類似主觀攝影的東西。人們拍攝某些細節,使其看起來很巨大,就像科學攝影中的那樣。比如拍攝雨滴像一串下落的珍珠項鏈。這種潮流發生在上世紀40 年代至60 年代,然后形成了歷史性的利用曝光的技術如物影照片,就是不用相機直接把物體的影像1:1 的印在相紙上。其中有一個長期從事這種主觀攝影方式的大師,他是傳奇般的埃森富特旺根藝術學院的奧托·施泰納特(Otto Steinert,1915—1978),他正式首次提出主觀攝影的概念。他做了很多這方面的作品,樹木看起來像投影或幽靈,房子沒有建筑結構而像模型。他的作品都與光線、戲劇性、陰影和模糊有關,他建立新的攝影范疇,只是限于歷史的原因,很多作品都無法發表,也使人難以理解,那時還沒有圖片市場,他的作品就像是一些科學研究。

T:這就是常說的實驗攝影(Experimentelle Fotografie)嗎?

P:對。人們確實是非常積極地在試驗,慢慢地在這個基礎上發展隆大起來。這就是主觀攝影如何慢慢地發展成為創作攝影(德語Autorenfotografie 德語,英語Author,作者,創作。這里意指主觀攝影轉化為專門的以創作為目的和方向的攝影,即觀念攝影)。就是說,人們再拍攝什么東西,并不再期望它是1:1 的完全真實,而是帶有個人的東西在里面。他拍攝的東西可能對別人來說是可怕的,但他自己認為還不那么糟。或者是別人認為很正常的東西,他認為如果仔細觀察其實非常糟糕。人們接受了這樣的觀點,攝影師有自己的觀點,攝影是表現這些觀點的手法。這使得人們可以用極端手法去剪切,把照片放得巨大,使用不同的光線關系。這時人們記錄,但是帶有自己的觀點,即所謂“它是這樣的,但我看起來它是那樣”。以前的攝影中沒有這些,那時人們相信攝影是世界和現實的真實記錄。由此人們很早就認識到影像能夠非常好地撒謊和掌控一切。

T:那您是如何理解觀念攝影和觀念藝術的呢?

P:在藝術領域中有觀念藝術運動。我們也有很多定位,比如說在德國非常出名的“貝歇流派”的貝歇夫婦。他們變得出名并不是因為他們的攝影有多么的好,而是因為他們的觀念。他們做了那個時代很多其他人都在做的工作。他們用一整個系列來闡釋一個題材,所有作品都帶有一種特定的干巴巴的風格。如果現在把貝歇的作品和漢納·道波溫(Hanne Darboven)[4]的作品放在一起比較,道波溫在她作品中凝固了時間,她對一個特定時代的思考都被她轉化為了線條。她在四根線條構成的區域內鋪滿線條,她去古董商店搜集了很多能反映時代和文化歷史的東西。樂器、科學家名人的刷子、反映農耕發展的農具,許多許多,各式各樣的題材物品,她有一個大房子裝這些東西,她通過那些小型裝框的相似的作品記錄了時代。貝歇則是去了很多德國的煤礦區,拍了很多高爐高塔和工業建筑,但他不是想記錄社會性的巨大變革,不過也許有點這個意思在里面,用不了很久他拍的東西就會壞掉,采礦區也會被廢棄,那些東西就會像一種記錄一樣空空地立在那里。但是,主要是他對這種形式感興趣,他拍了很多不生動的東西并把它們排列組合在一起。與之相反,一張好的照片要有完美的光線,優美的陰影,這些他都拒絕了。他在一個拍攝對象面前坐上幾周,直到天空均勻地被云層覆蓋而完全沒有陰影,所有圖片有可能完全中性為止。這只是一種形式,如果人們用傳統的觀點來評論這些照片,那每個單張都是非常單調無聊的。他們的優秀之處在于這其中的觀念。

T:既然攝影已完成了向觀念攝影的轉變,那攝影在當代藝術中的地位如何?

P:這不是一個簡單的問題。如果提到關于藝術品市場的問題,繪畫總是有它的重要地位和特定的價位的,這一點攝影確實要困難很多。以前有非常傳統的圖片市場,首先是在美國攝影史上,比如說著名的黑白攝影師安塞爾·亞當斯,在風光和靜物攝影上有很大的成就。那時的作品不是印在報紙上,而是做成畫冊的,這些攝影師通過出售畫冊掙錢。后來(攝影)市場發展了,但不是通過藝術品市場發展起來的,而是通過展覽館。在那里可以把作品非常大非常完美地打印展示出來,攝影由此才進入藝術品市場。

普桑后的風景

在德國或是在紐約,我不是說美國而是紐約,非常有歐洲的氛圍。就像辛迪·舍曼(Cindy Sherman)”[5],她在歐洲就比在美國更知名十倍。雖然她來自紐約,但這個世界真的不大。那時攝影從紀實中出來很難,人們必須用攝影做那些總是做的東西(意指那時候攝影很難逃脫紀實攝影的范疇,人們很難沖破觀念的束縛,總是做以前那些和紀實、新聞相關的東西)。第一批在藝術品市場成功的人,是那些拍攝自己設定場景擺拍和拍攝自己的人。像我的同事烏爾斯·呂提(Urs Ldthi))[6],于爾根·克勞克(JdrgenKlauke),還有女權運動中從弗里德里克·佩措爾德Friederike Petzold 到卡特琳娜·希維爾丁(Katherina Sieverding),還有很多奧地利藝術家,很多與身體藝術,行為表演有關。因為攝影有一種特權,那時候有很多行為藝術,而攝影可以把這些拍攝下來。否則當行為表演結束,什么也不會留下給藝術品市場了。接下來還是這個問題:什么是藝術?或者說誰開始這么拍攝或是行為表演的?要說清楚這個是很難的,美國是第一個建立這種模式,用圖片來構建世界的。其他人向貝歇及其學生這樣的觀念藝術家,是完全另外一回事。他們的作品不是關于媒體,而是關于藝術的思考方式。攝影突然變得不可思議的夸張流行起來,彩色,可愛,完全適合書本雜志和藝術品市場,以前從沒人能預測到這一點。如果你去問那些人自己,他們中的大部分也會驚奇,攝影還能多快發展呢。這是攝影這種媒介加速涌入藝術品市場的另一面。當然它還不是那種最好出售的藝術品。

景觀

T:剛才我們說到了展覽館對攝影作品在藝術中的地位以及在藝術品市場上的提升作用,這一點很重要。現在中國的官方展覽館主要還是以傳統藝術形式像繪畫和雕塑為主的,而在德國走進大型的當代美術館,基本上都是懸掛巨幅的照片了。這些作品同時出現在展覽館,藝術機構和市場上,攝影早已是和那些傳統藝術手法同等重要的藝術形式了。

P:嗯,也許人們還需要一些時間。我三四年前去過香港,那里有些畫廊非常吸引我,它們也很年輕。那里面的很多藝術家都來自于北京的藝術院校,他們展示了我想象中完全不同的中國藝術。有攝影作品,和繪畫結合的拼貼等等,我非常感興趣。其中的問題是,美術館和藝術機構的意義是作為一個積極主動的研究室,在那里我們(西方當代攝影界)展示的、當下討論的、以及下一個百年我們要堅持的等這些東西我沒有看到。香港現在也建了很大的當代美術館,我想這些他們也會注意到的。所以這也是為什么托比亞斯·貝格爾(Tobias Berger)[7]總喜歡在香港做當代藝術的展覽。

盛宴(現場裝置)

T:所以最后一個問題讓我轉向德國的攝影教育體制。這一篇里我們就這個話題做個簡單的開頭,能不能介紹一下德國不同的高等院校中攝影專業之間的區別?

P:情況很不一樣,在德國有些大學的攝影專業并不好,攝影專業學院中也相反會有很好的攝影專業。

T:這其中比如說比勒菲爾德高等專業學院 (Fachhochschule Bielefeld)?

P:對,比如說比勒菲爾德。不過原則上來說是培養方向上的不同,專業學院的教育是有相關行業導向的。有新聞攝影,還有怎樣拍攝廣告圖片。而藝術學院則是研究方向的,攝影是關于什么,以及用攝影我可以做什么。然后才和使用攝影聯系起來,哪些適合于做藝術作品,或者哪些我可以記錄,是否走向物體攝影(物體攝影是以物體為主要拍攝對象的觀念攝影,有別于傳統的靜物攝影。比如泰倫·西蒙的《違禁品》,布羅姆一文提到的米歇爾·施密特的《生活品》系列等。)等等。

注釋

[1]極簡主義藝術,發源于1960 年代前后的美國紐約,是一種簡單直截了當的,客觀的表現方式。極簡主義力求以簡化的、符號的形式表現深刻而豐富的內容,通過精煉集中的形式傳達預想的意義。極簡主義的影響涉及文化藝術各個范疇,除了視覺藝術的建筑、繪畫、雕塑、裝置或設計外,音樂及文學的表現形式亦受到極大的沖擊。

[2]格哈德·里希特1932年生于德國德累斯頓,被稱為現當代在世的最偉大的藝術家。他有大量的繪畫和攝影作品,大致可分為具象和抽象兩個部分。從里希特的藝術創作中,可以看到德國藝術在20 世紀后半葉重新建立起來的民族文化屬性。——文字材料來源于百度百科。

[3]尼古拉斯·普桑是17 世紀法國巴洛克時期重要畫家,也是17 世紀法國古典主義繪畫的奠基人。他崇尚文藝復興大師拉斐爾、提香,醉心于希臘、羅馬文化遺產的研究。普桑的作品大多取材于神話、歷史和宗教故事。畫幅雖然不大,但是精雕細琢,力求嚴格的素描和完美的構圖,人物造型莊重典雅,富于雕塑感;作品構思嚴肅而富于哲理性,具有穩定靜穆和崇高的藝術特色,他的畫冷峻中含有深情,可以窺視到畫家冷靜的思考。——文字材料來源于百度百科。

[4]漢納·道波溫是1941 年4 月29 日生于慕尼黑,德國著名觀念女藝術家。她的作品多為基于數字運算、書寫符號和有節奏的線條的手繪符號。她參加過第5、6、7、11 共四屆卡塞爾文獻展,2000 年在漢堡創辦了以她的名字命名的基金會,為年輕藝術家提供了大力支持。——文字材料來源于維基百科。

[5]辛迪·舍曼是1954 年生于美國新澤西州的格倫里奇,美國著名攝影家。善于以自拍照反映西方社會不同年代典型的女性形象。——文字材料來源于百度百科。

[6]烏爾斯·呂提攝影師,畫家,行為藝術和裝置藝術家。1947 年出生于瑞士盧采恩(Luzern)。上世紀90 年代以來,多次在德國、法國、瑞士、意大利、奧地利、英國、美國等國家舉辦個人展覽,作品為多家博物館和機構收藏,自1994 起擔任卡塞爾藝術學院自由藝術專業教授。

[7]托比亞斯唄格爾1969 年生于德國威斯巴登。畢業于魯爾波鴻大學(1991—1998 年)藝術史和經濟專業,作為策展人在卡塞爾文獻展的主展館弗里德里希博物館工作5}2001 年底,后任韓國首爾白南準藝術中心首席策展人,2011 年以來任香港M 十博物館館長。