基于CNKI數據庫的電影消費文獻計量分析

于子淇(長春光華學院,吉林 長春 130000)

2018年12月31日晚,國家電影局發布數據:2018年全國電影總票房為609.76億元,同比增長9.06%。同時,根據貓眼資料顯示2018年我國觀影人次增速放緩,但觀影年齡層更加廣泛,更多30歲以上觀眾走進電影院,為觀影人次增長貢獻約3.4個百分點。由此看來,在“十大擴消費行動”等相關政策及電影產業促進法的施行和引導下,我國居民的電影消費在不斷擴大升級,消費結構也在調整中得到進一步優化。

電影消費作為文化消費的一種類型,越來越成為公眾業余時間休閑消遣的選擇之一,因此相關的研究也在近些年來層出不窮。本文將運用可視化的定量方法對已有的文獻資料進行解讀和闡釋,試圖把握電影消費研究的發展脈絡和關鍵熱點,以期了解電影消費的研究現狀。

一、數據來源與研究方法

(一)數據來源

本文以中國知網(簡稱CNKI)數據庫作為文獻檢索來源,采用高級檢索,以“主題=電影消費”或“標題=電影消費”且“文獻類型=期刊”“時間跨度=所有年份”作為檢索條件,除去與本研究明顯無關的結果,最終獲取149條與電影消費相關的文獻數據,其中包含了核心期刊以上來源的62篇文獻。由此可見電影消費研究領域的文獻整體質量較高,將近二分之一的文獻得到了權威學術期刊的認可。同時,學科門類主要跨越了新聞與傳媒、經濟管理學、社會科學、信息科技、文學等多個領域,說明該選題已經得到多個學科的關注,具有較大的研究價值和研究意義。

(二)研究方法

CiteSpace是應用Java語言開發的一款信息可視化軟件,它主要基于共引分析理論(co-ciation)和尋徑網絡算法(PathFinder)等,對特定領域文獻(集合)進行計量[1]。本研究擬運用CiteSpace工具以量化的研究方法針對電影消費領域的文獻資料進行梳理,通過繪制可視化的學術圖譜來探究電影消費的研究熱點和演進趨勢。

二、電影消費的學術關注度

圖1為中國知網對于“電影消費”相關研究的發文量在時間維度上的分布圖。如圖中所示,國內關于電影消費的研究始于1985年,研究初期發文量較少,直到2010年才開始出現研究數量的顯著增長,并且在2017年達到了研究的頂峰,全年共產生了21篇相關文獻,而2018年和2019年研究熱度逐漸開始回落。研究數量的變化可以從側面反映出電影消費市場彼時對應的繁榮和平庸。國內最早的電影消費研究是周擁平的《城市觀眾的電影消費定勢——十大城市電影觀眾調查報告之一》[2]和《城市電影消費市場動態淺析——十大城市電影觀眾調查報告之二》[3],研究成立了專門的城市電影觀眾聯合調查組,通過對十個大城市的電影觀眾的問卷調查來觀測當時的電影消費市場,并且采用定量的方法為此后的相關研究提供了經驗性的引導。

圖1 CNKI數據庫關于“電影消費”的研究整體趨勢圖

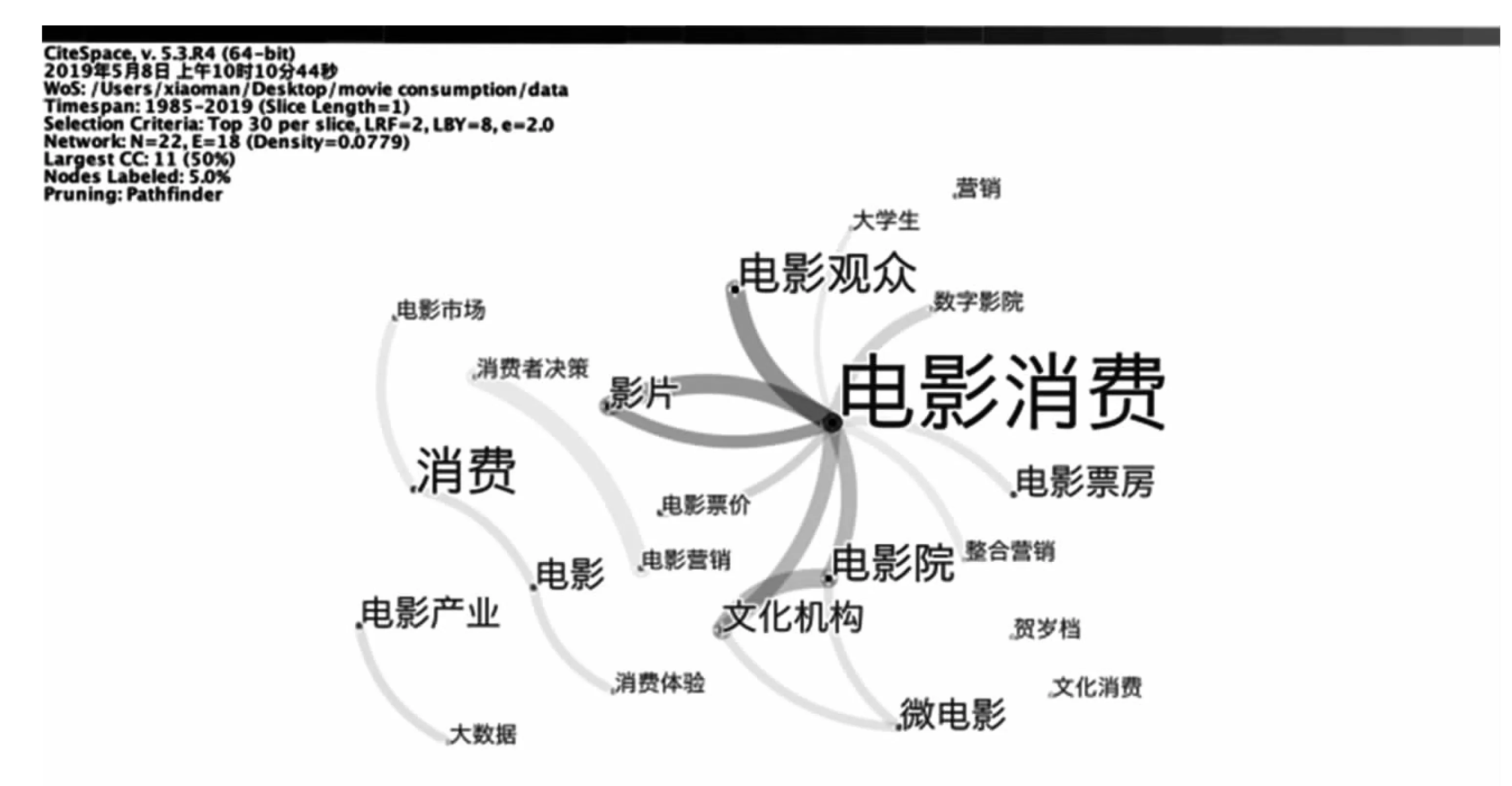

圖2 “電影消費”研究的關鍵詞共現圖譜

三、電影消費研究的可視化分析

本文基于CiteSpace軟件構建了“電影消費”研究的關鍵詞共現圖譜(圖2)和時區視圖(圖3)。在軟件具體的運行過程前,時區選擇為1985—2019年(文獻數據的時間范圍在1985年和2019年之間)且時間切片為1年;閾值選擇為Top30(每個時間段內選擇前30個高頻出現的節點);剪枝方式為尋徑(PathFinder),其他參數選擇默認。以下將通過對圖譜的具體解讀來分析電影消費的研究熱點和演變趨勢。

(一)關鍵詞共現

Betweenness Centrality(中介中心性)是CiteSpace中一個關鍵的概念,是用來測量圖譜中所示節點在研究網絡中重要性的指標,節點的中介中心性越高,說明該節點對于整個領域的研究有著不可忽視的重要影響,并且與其他的很多節點之間存在千絲萬縷的聯系,是研究網絡中的關鍵性詞匯。在圖2的關鍵詞共現圖譜中,既有顯示研究領域主題詞的“電影消費”,也有電影傳播過程中代表各個環節的詞匯,如研究受眾的“電影觀眾”“大學生”以及研究媒介的“文化機構”“電影院”等。

圖3 “電影消費”研究的時區視圖

進一步將生成后的可視化圖譜導出的結果進行整理,得到電影消費研究的高頻關鍵詞統計表,并按照在文獻數據中出現頻次高低,將前10個關鍵詞進行排序(表1)。頻次最高的是“電影消費”,出現了53次,其次為“消費”(9次),“電影觀眾”(7次),“電影院”(6次)。結合關鍵詞共現圖譜(圖2)來看,電影消費研究的維度大致分為以下幾類:第一,消費者研究,如“電影觀眾”“大學生”“消費者決策”“消費體驗”“電影票房”等,這類研究大多采用實證的方法,通過大型問卷調查或者其他數據采集方法來研究消費主體的電影消費心理、消費動機、消費行為以及消費后期的反饋等;第二,消費內容研究,如“電影”“影片”“微電影”等,這部分的研究針對的是電影消費中的客體,從微觀角度分析各種類型的影片在敘事、場景、視覺等方面的特色;第三,消費環境研究,如“電影市場”“賀歲檔”“大數據”“電影產業”等,這類研究用來描述電影消費所處的社會環境,從宏觀的層面來探索電影消費發展的技術及政策因素。

表1 電影消費研究的高頻關鍵詞(Top10)

結合具體的文獻內容來看,由于電影消費屬于一種體驗經濟,因此大多數相關文獻資料中包含了較多的經濟學范疇的概念和理論。關于電影消費的研究主要包括幾大維度:第一,電影傳播前期的營銷研究,如向勇等人的《“營銷”與“口碑”——2011—2012中國受眾動畫電影消費實證研究》以“營銷”和“口碑”為核心變量,對中外動畫電影的受眾接受現狀進行了實證分析[4]。第二,電影消費的現狀研究。這類研究往往采用問卷調查的方法對特定類別的受眾進行調查,從而歸納分析受眾電影消費的狀況及特點等。例如《基于消費語境的上海電影消費現狀分析》[5](劉飛,2018)、《關于影院電影消費的調查分析》(方亞琴,2004)、《中國新生代電影大片消費偏好調查報告》(陽翼,朱筠麗,萬依柳,2012)等研究均是對電影消費現狀的描述。第三,關于電影消費者的研究。這一類研究主要針對特定的電影消費群體展開研究,尤以大學生研究居多。如《電影觀眾的代際轉換——80后、90后、00后的電影消費偏好研究》(陳昌業,2017)、《當前我國大學生電影消費研究》[6](李小典,2017)等研究。第四,關于類型片的電影消費研究,如《懷舊電影消費景觀及其資本邏輯》[7](王冠東,2018),類型電影的研究主要針對某一類電影進行具體電影元素的分析和挖掘,從而抽象出該類型片在表達方式上的特征。第五,電影產業與票房研究,這類研究往往運用實證分析的方法來探尋電影票房的影響因素或者電影產業的發展。如《電影產業中的互聯網思維》(蒲劍,趙夢然,2014)、《電影質量與票房相關性分析——基于大眾傳播學的視角》(王文杰,2014)等研究,這類研究在所有的相關文獻資料中占了很大的比例,因為電影票房能夠通過票房數據直觀地反映出某部電影是否“叫座”,可以在一定程度上反映電影在普遍的受眾范圍內的關注度,從而為電影生產方在制作、策劃、發行等環節提供一定的經驗借鑒和引導。

(二)時區視圖

根據高頻關鍵詞的提取進一步制作電影消費研究的時區視圖(圖3),根據時區視圖可以看出,國內電影消費的研究經歷了三個階段,從關注電影觀眾到影院的研究再到電影產業、營銷、電影市場以及特定消費群體的研究。第一階段,1985—2000年,電影消費的研究尚處于初期階段,主要研究電影消費的發展現狀,包括消費者的調查研究以及影片內容的本身特質,即電影消費主客體的研究。這一階段的文獻資料較少,研究內容涉及層次也停留于現象探討。第二階段,2001—2012年,電影消費研究處于平穩階段,并且開始關注電影消費的環境影響因素或者某一個截面的研究,如影院文化、類型片的消費特點等,如《賀歲“檔”升級賀歲“季”電影消費日趨“常態”》(劉歌,張晉鋒,2010)。這個階段的研究屬于電影消費研究的沉寂階段,從側面反映出電影消費通過市場的低迷。第三階段,2013年至今,電影消費研究內容開始呈現多元化的特點,發文量也在隨著時間的推移不斷增長,這一階段的研究密切關注新環境的發展動向,如技術、市場的新變化,也開始探究不同消費群體的個性化特點,以及媒介在傳播過程中所發揮的策略。如《“互聯網+”背景下大眾電影消費新生態研究》(楊越明,李莉,2017)、《基于網絡平臺消費者對電影消費價值的創造分析》[8](巴丹,2019)。總體來看,電影消費的研究方向在未來將會更加細化,因為從傳統媒體到新媒體,新技術的使用塑造了新的媒介形態和媒介場景,影響了公眾的媒介使用和信息判斷[9],所以公眾的電影消費決策和行為也會隨著新的媒介形態和媒介場景的變遷而發生變化,相應的研究也會關注更為微觀的議題。

四、結 語

對電影消費研究可視化圖譜的構建,可以清晰地反映該領域的研究熱點、演變階段及發展趨勢,對進一步深入剖析電影消費研究有著重要的意義。本研究從關鍵詞共現圖譜和時區視圖兩個角度對電影消費的現有文獻進行了解讀和闡釋,梳理了電影消費研究領域的關鍵節點及其在時間上的承接和發展,發現已有的電影消費文獻中存在多個關鍵節點,對應著該領域研究的多個關鍵板塊的研究,同時電影消費研究從產生至今存在三個發展階段,每個階段的研究內容和側重點都深深地打上了技術變革和時代更替的烙印,并且不斷朝著更加多元化的方向發展,希望本文電影消費研究的文獻梳理能夠對以后的相關研究有一定的啟發和借鑒。