氣田開采后期供電改造優化方案及應用

陳燕(西南油氣田公司重慶環境節能監測中心)

隨著氣田開采后期的不斷發展,氣井產量的降低,生產模式的轉變,井站進行了優化和簡化,場站能耗設備拆除及停用。部分井站分為有人值守和無人值守,大部分無人值守井的用電量僅為井站自動化儀表用電,井站供、用電的矛盾日漸突顯,保留原有的供電模式,存在能源及生產成本的浪費及安全風險。改變原有的供電模式,探索新型的供電方式,減少能源消耗及安全風險,成為氣田開采后期需要解決的一項供電優化策略。

1 氣田開采早期供電方式

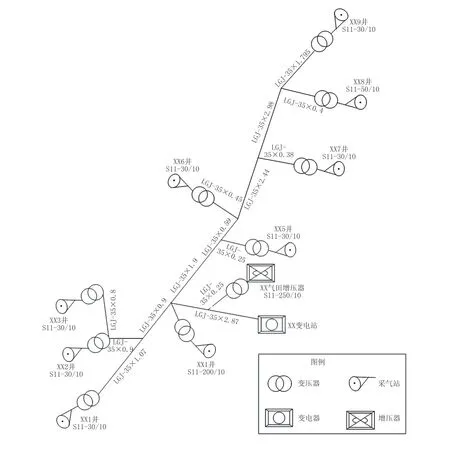

川東地區氣田井站大部分建于上世紀八九十年代,更早的井站建于六七十年代。受當時供電條件限制,加之氣田井站多處于偏遠山區,為保障氣田生產和員工生活正常用電,氣田供電幾乎均采用建設6(10)kV 專線供電的模式延伸至各井站,導致氣田井站6(10) kV 供電線路較長,最長的超過800 km,如圖1 所示。

特點:專線供電,高壓線路長。該供電線路適用當初建設井站的需求,滿足了井站供電的需要,保證了井站供電可靠性。

2 氣田開采后期供電現狀及用電需求分析

2.1 供電現狀

線路老化,安全風險高。氣田專用6(10)kV供電線路從幾千米到幾十千米不等,線路多處于山區、丘陵地帶。受國家退耕還林政策影響,沿線植被茂密,線路障礙清除越來越困難。同時,由于線路建成時間長和本地區特有的自然條件(大多處于多雷區,酸雨較多),導致部分線路被雷擊的現象時有發生,金屬構件銹蝕較為嚴重,部分電桿出現開裂情況,供電安全和可靠性都受到了嚴重影響,運行、維護工作量大,安全風險較高。

變壓器富余量大,負荷不足現象普遍。重慶氣礦有變壓器363 臺,其中額定容量小于50 kVA 達259 臺,占變壓器總數的70%。通過對91 臺變壓器按照標準[1]對負荷率測試,其中12 臺合格,79 臺測試結果不滿足指標要求,合格率僅13%。存在的問題主要是變壓器容量與現場用電設備負荷的需求不匹配。根據現場統計,所有設備的額定功率與變壓器的額定容量相比,測試的91 臺變壓器的額定平均負荷率為59.7%,其中有41 臺的額定負荷率低于平均額定負荷,部分場站的額定負荷率低于10%,24 臺設備的額定負荷率不到50%。

2.2 用電需求分析

氣田開采初期生產場站耗電設備多,配套變壓器容量較高。而隨著后期開采的工藝簡化,優化人員配置,井站信息化程度的提高,管理模式的改變,大多數氣田開采現場實行中心站管理模式,逐漸出現了大量的無人值守井站。無人值守井耗能設備大量拆除導致生產用電降低,加之人員撤離后生活用電也無需求,無人值守井實際用電需求大幅降低;部分耗能設備拆除后,變壓器容量過剩,損耗量大[2]。2017 年,某單位的二級單位僅月均空載損耗電量為48 250.8 kWh,占總耗電量的6%,部分二級單位空載損耗電量占到用電量的12%。

圖1 某專線供電網絡

3 氣田井站當前供配電系統的變化

3.1 農網現狀

根據國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知(國發〔2016〕74 號)第三十八條規定,鼓勵電力用戶積極采用節電技術產品,優化用電方式,加強儲能和智能電網建設。由于電力需求側管理是實現節能減排目標的一項重要措施,電網企業有引導用戶實施的需要,作為直接參與者的電力用戶,國家鼓勵優化用電方式[3]。 “十三五”以來,國家電網和地方電力公司都大力推進農網建設和改造,電網已延伸至鄉村的家家戶戶,且農網供電穩定性較好。高低壓供電全年累計停電頻次都大幅降低,電壓合格率超過98%,供電可靠率超過99%。如今氣田各井站附近基本都有新的地方10 kV、380/220 V 供配電設施,距離大多都在幾百米范圍內。

3.2 農網向井站供電可行性分析

根據現場調研,統計某二級單位共有無人值守井站且變壓器在用的156 座。無人值守井站生產用電量低,40%~50%井站消耗的電量中有50%為變壓器的損耗和線路損耗;若繼續采用專變、專線供電,則運維成本較大,浪費嚴重。因此,從實際用電需求和農網穩定性兩方面看,氣田所轄無人值守井站具備撤除專變并入農網的條件。

對于有人值守場站,由于老氣田新增大功率耗能設備的可能性較小,現有變壓器容量已完全滿足生產場站的電能運行負荷。調查發現,如今氣田各井站附近基本都有新的地方10 kV 高壓線通過,最遠的不超過1.5 km。而且,這些高壓線在井站附近大都與氣田專用高壓線相交或并行,這樣就為各井站就近搭接地方10 kV 高壓線提供了便捷的條件。

3.3 太陽能在西南地區的應用

太陽能發電相較于傳統發電方式具有眾多優點:光源不受區域限制,系統安全可靠,無噪聲,無污染,無需架設遠距離輸電線路,安裝便捷,建設周期短[4];西南地區氣候溫和,屬亞熱帶季風性濕潤氣候,太陽能發電在西南地區應用越來越廣泛。

4 氣田井站供電優化方案

4.1 優化方案思路

1)因地制宜,利用農網就近用電。按照井站生產特點和中心站管理用電需求,將供電線路長、離主干線遠、用電負荷小的單井站線路及變壓器拆除,就近接入380/220 V 電網;部分偏遠井站無法搭接地方電網但由于生產數據采集需要,采用加裝太陽能供電系統方式,滿足了氣田井站的用電需求,打破石油企業傳統的大而全供電模式[5]。

2) 探索創新多方案供電模式。對于增壓站、脫水站、回注站等重點場站及有大功率用電設施的井站,保留原變壓器或降低變壓器容量供電,優化和簡化供電專線,就近搭接地方10 kV 電網供電,充分利用原有的架空線路或路由,降低成本,既安全、可靠、方便,又經濟適用。

4.2 優化效果分析

1)電網優化、簡化節能成果。重慶氣礦通過近幾年推行氣田井站供配電設施優化和簡化,在滿足正常供用電的情況下,共拆除6(10)kV 配電線路220 km 以上,配電變壓器減少74 臺,容量減少4 470 kVA。用電量由實施前原來的每月150×104kWh 左右降為不足100×104kWh,每月節約電量約50×104kWh,全年可節約電量600×104kWh以上,折合標煤約2 000 t,節電效果顯著。

2) 削減供配電設施安全風險。由于6 (10)kV 配電線路分布區域多、廣,要確保超過800 km絕對數量的高壓供配電設施安全、平穩、可靠運行,難度極大。為此,通過調整供電模式,供電線路從超過800 km 降至590 km 以上,減少供配電設施的絕對數量,從而降低和減小運行、維護、操作等帶來的安全風險。

實施供配電設施優化、簡化后,在人力方面適應了現有電工數量少的現狀,減少了操作帶來的不安全行為;在物力方面縮減了供配電設施的絕對數量,消除了因本質安全帶來的物力不安全因數[6];在環境方面,去除了因退耕還林等帶來的沿線遭遇突發故障的潛在隱患;同時在管理方面開展了制度的修訂、完善和員工培訓,提升員工基本技能(兼職電工),堵塞管理上的不安全漏洞。供配電設施的安全風險得到大幅度減弱,為川東氣田高效開發提供了可靠的供電保障。

3)降低運行、維護成本。根據上述測算,全年減少電量600 kWh 以上,節省電費400 余萬元;全年可降低運行成本約50 余萬元,減少電氣安全大檢查及預防性試驗費用30 余萬元。重慶氣礦年可節約運行、維護成本約500 萬元。

4)線路部分工程投資回報率。線路部分工程投資在200 萬,每年投資回報率為16.63%,約6 年可收回投資。

4.3 優化案例

重慶氣礦墊江采輸氣作業區臥龍河氣田原供電網絡主要包括油黃線、雷黃線、雷五線、青石線、文黃線及其各支線,線路總長93.8 km,其中臥北片區由油黃線供電,線路總長12.3 km,作業區共有變壓器44 臺。

為達到優化、簡化供電網絡實施降本增效的目的, 2012 年至2017 年,作業區停用并拆除雷黃線、雷五線、青石線、文黃線及其各支線共計78 km,拆除變壓器32 臺。將臥北片區供電網絡進行了改造,原線路上的井站變壓器全部搭接地方高壓10 kV 線路,臥北片區的12.3 km 高壓線路縮短到0.9 km。作業區已基本完成了全部供電網絡的優化、簡化,從原來的93.8km 高壓線路優化、簡化到3.3 km,變壓器從44 臺減少到12 臺。

經過臥龍河供電網絡適應性改造和臥北片區供電改造,作業區在安全、技術、經濟等方面都取得了顯著成效。

1) 安全風險大大降低,供電可靠性大幅提高。偏遠井站線路及變壓器拆除,故障排查范圍大大縮小,最大程度上降低了高壓線路的運行維護風險,解放了勞動力。

2)運行方式更優,更節能經濟。將長期空載運行的冗余的線路和閑置變壓器進行了拆除,減少了整個電網的線路損耗和變壓器損耗。將容量過大的變壓器更換為容量較小的變壓器,改變了原先負荷不足的不經濟運行模式。

3)維護工作量減輕,維護成本大幅降低。從原來的93.8 km 高壓線路優化、簡化到3.3 km,每年可節約防雷電檢查、整改和運行維護成本約45萬元。

5 結論

做好配電系統的優化工作,消除安全隱患,降低損耗提高效率,提高配電系統的供電能力,為保證配電系統安全、可靠運行的前提下滿足生產的需求,為國家安全、經濟發展與社會穩定提供可靠保障[7]。通過供配電系統優化、簡化項目的實施,從技術上可實現多種供配電模式滿足川東氣田生產的需要,并能達到節能降耗之目的;安全上從人力、物力、環境、管理等多角度多層次控制風險,達到削減目前供配電各個環節的風險;降低運行、維護成本。用較少的投入,獲得最佳的經濟及安全效益。