淺析青年志愿服務(wù)現(xiàn)狀與對策分析

馬瑩瑩 司巧云 楚云平

摘要:大學(xué)志愿服務(wù)逐漸成為社會關(guān)注的焦點(diǎn),大學(xué)生群體在志愿服務(wù)活動中也發(fā)揮著重要的作用。為了更好地了解大學(xué)生志愿服務(wù)的發(fā)展情況,本文以合肥師范學(xué)院在校大學(xué)生為調(diào)查對象,采取問卷調(diào)查的方式,具體了解大學(xué)生對志愿服務(wù)活動的認(rèn)知情況和參與情況。最后根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析,提出有關(guān)提高大學(xué)生志愿服務(wù)發(fā)展的有效性建議,以期促進(jìn)大學(xué)生志愿服務(wù)活動的健康發(fā)展。

Abstract: College volunteer service has gradually become the focus of social attention. College students also play an important role in volunteer service activities. In order to better understand the development of college students' volunteer service, this paper takes college students in Hefei Normal University as the survey object and adopts questionnaire survey to specifically understand the cognition and participation of college students in volunteer service activities. Finally, based on the analysis of survey data, this paper puts forward some suggestions on improving the effectiveness of college students' volunteer service development, in order to promote the healthy development of college students' volunteer service activities.

關(guān)鍵詞:合肥師范學(xué)院;大學(xué)生;志愿服務(wù)

Key words: Hefei Normal University;college student;voluntary service

中圖分類號:G641? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2019)29-0251-03

0? 引言

現(xiàn)代志愿服務(wù)起源于19世紀(jì)初西方國家宗教性的慈善服務(wù)(Religious Charity)[1]。志愿服務(wù)的思想源遠(yuǎn)流長,幾千年前的中國傳統(tǒng)文化中涌現(xiàn)了“仁愛”、“義利”、“兼愛”等深厚的和諧的人文思想[2]。前聯(lián)合國秘書長科菲·安南在“ 2001國際志愿者年”啟動儀式上指出:“志愿精神的核心是服務(wù)、團(tuán)結(jié)的理想和共同使這個世界變得更加美好的信念。從這個意義上說,志愿精神是聯(lián)合國精神的最終體現(xiàn)。”在當(dāng)代社會,“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿服務(wù)精神貫穿于整個社會服務(wù)活動體系之中,志愿服務(wù)精神也逐漸發(fā)展成為一種國際思想潮流[3]。 志愿服務(wù)體現(xiàn)了“人人參與, 人人盡力, 人人享有”的共享發(fā)展理念,志愿服務(wù)的蓬勃發(fā)展,對全面建成小康社會發(fā)揮著重要的推動與促進(jìn)作用[4]。在“互聯(lián)網(wǎng)+”迅速發(fā)展的時代背景下,形成了“互聯(lián)網(wǎng)+志愿服務(wù)”新型志愿服務(wù)模式,提高了志愿服務(wù)的專業(yè)化、信息化和精準(zhǔn)化水平[5]。大學(xué)生群體是推動志愿服務(wù)發(fā)展的一股強(qiáng)有力的力量,將“互聯(lián)網(wǎng)+志愿服務(wù)”模式引進(jìn)大學(xué)校園,利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播志愿服務(wù)精神,提高大學(xué)生的責(zé)任意識、奉獻(xiàn)意識,踐行社會主義核心價值觀[6]。為了推動高校大學(xué)生志愿服務(wù)的發(fā)展,我們對大學(xué)生志愿服務(wù)情況展開調(diào)查與分析,并針對大學(xué)生志愿服務(wù)提出具有可行性的建議,引導(dǎo)更多大學(xué)生積極地參與到志愿服務(wù)活動中。

1? 調(diào)查對象與方法

1.1 調(diào)查對象

本次調(diào)查對象為合肥師范學(xué)院224名在校大學(xué)生。按照性別劃分為:女生153人,男生71人;按照專業(yè)劃分:文科類143人,理科類32人,工科類27人,藝術(shù)類6人,其他類16人;按照年級劃分:大一39人,大二40人,大三122人,大四23人。

1.2 調(diào)查方法

采用調(diào)查問卷的方法。該問卷分為三個部分:調(diào)查對象的基本信息,志愿服務(wù)的認(rèn)知情況,志愿服務(wù)的參與情況。利用問卷星平臺,總共發(fā)放問卷230份,收回224份,回收率97%。

2? 調(diào)查結(jié)果分析

2.1 志愿服務(wù)認(rèn)知情況

2.1.1 大學(xué)生對志愿服務(wù)了解程度較高

在對大學(xué)生進(jìn)行志愿服務(wù)活動了解程度的調(diào)查中,認(rèn)為自己非常了解志愿服務(wù)活動流程的占10.71%,認(rèn)為自己比較了解的占比29.46%,認(rèn)為自己了解的占比36.61%,認(rèn)為自己不太了解的占比20.54%,認(rèn)為自己完全不了解的占比2.68%。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)大學(xué)生志愿服務(wù)的認(rèn)可度和接受程度都比較高,因此,在高校開展志愿服務(wù)具有一定的可行性。

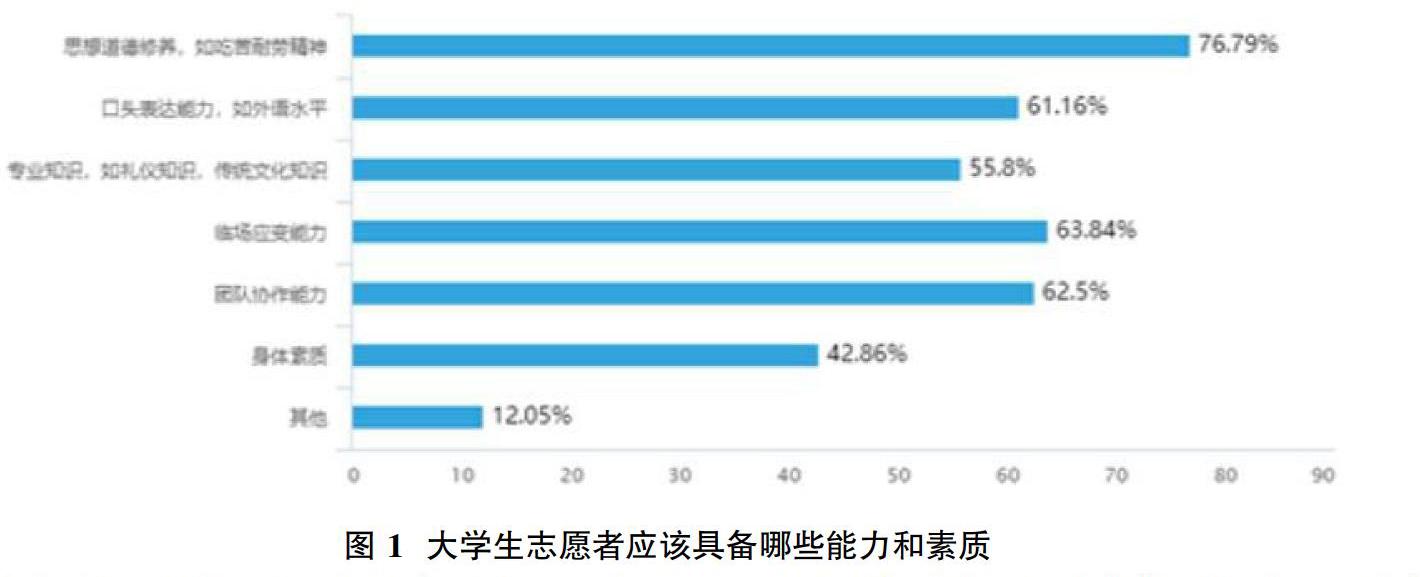

2.1.2 大學(xué)生認(rèn)為從事志愿服務(wù)活動應(yīng)具備較高的思想道德修養(yǎng)

在大學(xué)生志愿者應(yīng)該具備哪些能力和素質(zhì)調(diào)查中,認(rèn)為應(yīng)具備較高的思想道德修養(yǎng)(如吃苦耐勞的精神)占到76.79%,認(rèn)為應(yīng)具備臨場應(yīng)變能力的占到63.84%,認(rèn)為應(yīng)具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的占到62.5%,同時,認(rèn)為應(yīng)該具備較強(qiáng)的語言表達(dá)能力的占到61.16%,認(rèn)為應(yīng)具備較充分的專業(yè)知識的占到55.8%,如圖1所示。

2.1.3 大學(xué)生對我國未來志愿服務(wù)的發(fā)展持樂觀態(tài)度

通過調(diào)查大學(xué)生對未來我國志愿服務(wù)的發(fā)展趨勢的態(tài)度發(fā)現(xiàn),有8.48%的大學(xué)生認(rèn)為志愿服務(wù)會迅速發(fā)展,有50.45%的大學(xué)生認(rèn)為我國志愿服務(wù)將呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢,31.7%的大學(xué)生認(rèn)為我國志愿服務(wù)會保持平穩(wěn)趨勢,有6.7%的大學(xué)生認(rèn)為不清楚。

2.2 志愿服務(wù)參與情況

2.2.1 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的主要目的是鍛煉自己、服務(wù)社會

大學(xué)生群體在志愿活動中占據(jù)重要作用,基于大學(xué)生群體自身的特性,如缺乏實(shí)踐經(jīng)歷、有熱情、有活力等,從而導(dǎo)致他們參加志愿服務(wù)的主要目的是鍛煉自己、為社會服務(wù)。其中鍛煉自己,增加社會經(jīng)驗(yàn)占到72.77%,希望為社會做些力所能及的事占到67.41%,擴(kuò)充交際網(wǎng)絡(luò)、大學(xué)要求和對參加志愿者工作的好奇分別占到35.27%、33.04%、30.36%。新時代下的青年必須要在實(shí)踐中體驗(yàn)真知,在感恩的同時學(xué)會奉獻(xiàn)社會,幫助他人。

2.2.2 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的內(nèi)容以愛心服務(wù)類為主

在調(diào)查大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的主要內(nèi)容中發(fā)現(xiàn),參加愛心服務(wù)類(如:助殘、助弱、扶貧)的占到62.5%,參加增加社會經(jīng)驗(yàn)類(如:運(yùn)動會、展會)的占到46.43%,參加社會公益類(如:環(huán)保工作者、協(xié)管員)的占到45.09%,參加健康教育類(如:支教、公益講座)的占到38.39%,如表1所示。

2.2.3 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的途徑以社團(tuán)組織為主

通過對大學(xué)生參加志愿服務(wù)活動途徑的調(diào)查發(fā)現(xiàn),通過加入學(xué)校愛心社的占比52.68%,通過院或校青年志愿者協(xié)會等組織宣傳參加的占比52.23%,通過班級群發(fā)通知宣傳參加的占比51.79%,通過身邊人的告知(老師、同學(xué)、家人、朋友)參加的占比44.2%,通過加入社會志愿服務(wù)機(jī)構(gòu)或了解其他官方網(wǎng)站參加的占比30.36%,而通過公眾號推送、校園廣播或電視等以及其他途徑參加志愿服務(wù)活動的占比分別為21.43%、19.64%、10.27%。開展一項(xiàng)志愿服務(wù)活動,最切實(shí)有效的方法就是與線下社團(tuán)組織合作,加強(qiáng)宣傳力度。其次可以通過線上的QQ群、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)交流平臺進(jìn)行宣傳,加大志愿服務(wù)活動在校園內(nèi)的推廣力度。

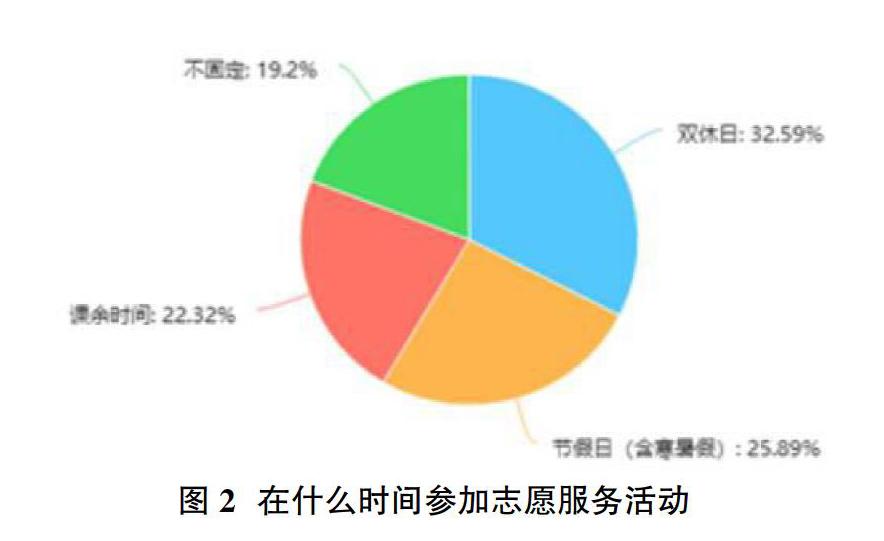

2.2.4 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動時間的選擇以課余時間為主

在調(diào)查大學(xué)生主要利用什么時間參與志愿服務(wù)活動中發(fā)現(xiàn),32.59%的大學(xué)生是利用雙休日,25.89%的大學(xué)生是利用節(jié)假日(含寒暑假),22.32%的大學(xué)生則利用課余時間,還有19.2%的大學(xué)生參與志愿服務(wù)的時間不固定。可見,大學(xué)生更愿意利用雙休日和節(jié)假日(含寒暑假)等課余時間參加志愿服務(wù)活動,如圖2所示。

2.2.5 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的時長低于4小時

通過對大學(xué)生關(guān)于參加一次志愿服務(wù)活動時間的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),有5.36%的大學(xué)生參加一次志愿服務(wù)活動的時間在1小時以內(nèi),有46.88%的大學(xué)生參與時間為1-2小時,有39.29%的大學(xué)生參與時間為2-4小時,有8.48%的大學(xué)生參與志愿服務(wù)的時間在4小時以上。可見,大學(xué)生參與一次志愿服務(wù)活動的持續(xù)時長較短。

2.2.6 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動存在的主要阻力是專業(yè)化水準(zhǔn)不足

當(dāng)被問及大學(xué)生自身在參與志愿服務(wù)活動過程中遇到的阻力時,44.37%的大學(xué)生認(rèn)為志愿服務(wù)活動中自身專業(yè)化水準(zhǔn)不足,部分專業(yè)工作需要進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)后才能勝任。可見,大學(xué)生注重志愿服務(wù)活動的專業(yè)化培訓(xùn),更好勝任志愿服務(wù)工作。

2.2.7 大學(xué)生參與志愿服務(wù)活動的體驗(yàn)較好

通過調(diào)查,有37.95%的大學(xué)生對參與志愿服務(wù)活動的體驗(yàn)表示非常滿意,有41.96%的大學(xué)生表示比較滿意。部分大學(xué)生指出在參加志愿服活動的過程中也會遇到一些阻力,但是,通過與成員之間的協(xié)作以及組織的支持,這些問題基本上能夠得到解決。

3? 結(jié)論

本次調(diào)查以合肥師范學(xué)院在校大學(xué)生為例,對大學(xué)生關(guān)于志愿服務(wù)的態(tài)度及現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查分析。研究發(fā)現(xiàn)大學(xué)生對志愿服務(wù)的認(rèn)知水平較高,大多數(shù)人表示對志愿服務(wù)活動的了解程度較高,對我國未來志愿服務(wù)發(fā)展情況比較樂觀,認(rèn)為參與志愿活動可以鍛煉自己的能力,增加社會經(jīng)驗(yàn),可以為社會做一些力所能及的事情,也有利于實(shí)現(xiàn)自己的人生價值。但是,在調(diào)查的過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了大學(xué)生志愿服務(wù)存在的一些問題。

3.1 存在的主要問題

3.1.1 大學(xué)生志愿服務(wù)需求強(qiáng)烈,但缺乏連續(xù)性

在大學(xué)期間,大學(xué)生一般都希望有更多的機(jī)會參與到志愿服務(wù)中去,增加自己的社會實(shí)踐能力,同時希望提升自身的價值。但是,大學(xué)生主要以學(xué)業(yè)為主,課堂學(xué)習(xí)和實(shí)習(xí)實(shí)踐占據(jù)了更多的時間,導(dǎo)致大學(xué)生不能保證有充分的時間參與志愿服務(wù)活動。有意愿的大學(xué)生也只能利用短暫的課余空閑時間參與志愿服務(wù),從而出現(xiàn)大學(xué)生參與志愿服務(wù)時間短、頻率較低、持續(xù)性不強(qiáng)等問題[7]。

3.1.2 大學(xué)生志愿服務(wù)參與機(jī)會增加,但專業(yè)化程度較低

隨著我國志愿服務(wù)的不斷發(fā)展,大學(xué)生擁有更多參與志愿服務(wù)的機(jī)會和平臺,但是,許多志愿服務(wù)缺乏較高的專業(yè)性和系統(tǒng)性。大學(xué)生缺乏與志愿服務(wù)相關(guān)的專業(yè)化培訓(xùn)與學(xué)習(xí),導(dǎo)致專業(yè)化知識、能力和素養(yǎng)都存在不足。同時,志愿服務(wù)本身缺乏系統(tǒng)性和專業(yè)性,這就會導(dǎo)致志愿服務(wù)質(zhì)量難以把控,不利于志愿服務(wù)的健康發(fā)展。

3.1.3 大學(xué)生志愿服務(wù)的信息傳播及時性與完整性較差

大學(xué)校園是大學(xué)生學(xué)習(xí)和生活的主要活動場所,與社會的接觸相對較少,但是大學(xué)生參與志愿服務(wù)的服務(wù)對象主要是社會。就存在問題來看,大學(xué)生想了解志愿服務(wù)的相關(guān)信息時存在一定的阻礙,比如,志愿服務(wù)信息傳遞滯后、信息傳達(dá)不準(zhǔn)確等,都會對大學(xué)生參與志愿服務(wù)造成影響。當(dāng)前的社會,信息呈現(xiàn)高速更替的發(fā)展趨勢,傳統(tǒng)的志愿服務(wù)形式服務(wù)效率低,信息傳播速度慢,已經(jīng)不能完全滿足當(dāng)代大學(xué)生和社會發(fā)展的需要。

3.2 改善對策

3.2.1 建設(shè)大學(xué)生志愿服務(wù)活動基地

為了使大學(xué)生在參與志愿服務(wù)活動時有較為固定的活動項(xiàng)目、活動時間、活動地點(diǎn),保證大學(xué)生參與志愿服務(wù)的持續(xù)性,政府和各大高校應(yīng)該加大對大學(xué)生志愿服務(wù)的扶持力度,積極推動大學(xué)生定點(diǎn)下鄉(xiāng)扶貧、西部扶貧等大學(xué)生志愿扶貧基地建設(shè)[8]。政府應(yīng)該加大財(cái)政資金投入建設(shè)大學(xué)生志愿服務(wù)基地,擴(kuò)大志愿服務(wù)基地的參與渠道和范圍,保證大學(xué)生能夠在定性、定時和定點(diǎn)的情況下參與各種志愿服務(wù)活動。

3.2.2 將大學(xué)生志愿服務(wù)納入高校課程教育體系

高校積極建立大學(xué)生志愿服務(wù)學(xué)習(xí)制度,將志愿服務(wù)納入高校課程體系,作為大學(xué)生學(xué)習(xí)成績考核內(nèi)容之一[9]。學(xué)校要加強(qiáng)對大學(xué)生的思想政治教育和職業(yè)道德教育,開設(shè)一些有關(guān)志愿服務(wù)的理論課程,將大學(xué)課程與志愿服務(wù)相聯(lián)系,鼓勵大學(xué)生積極參加各種形式的志愿服務(wù)實(shí)踐活動。同時,高校應(yīng)該建立大學(xué)生志愿服務(wù)學(xué)習(xí)信息檔案系統(tǒng),形成一種督促管理機(jī)制,推動大學(xué)生參與志愿服務(wù)發(fā)展成為一種制度化、常態(tài)化,從而促進(jìn)大學(xué)生志愿服務(wù)專業(yè)化程度的提高。

3.2.3 建立“互聯(lián)網(wǎng)+志愿服務(wù)”新型大學(xué)生志愿服務(wù)模式

充分利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),改革高校志愿服務(wù)發(fā)展模式,創(chuàng)建以“互聯(lián)網(wǎng)+”為基礎(chǔ)的大學(xué)生志愿服務(wù)雙向互助平臺,如志愿服務(wù)時間銀行。通過志愿服務(wù)時間銀行平臺,大學(xué)生可以根據(jù)存入的志愿服務(wù)時間,換取幫助,大學(xué)生既是志愿服務(wù)者,同時也是被服務(wù)對象,能夠在盡己所能幫助他人的同時獲得相應(yīng)的回報。“互聯(lián)網(wǎng)+志愿服務(wù)”模式可以提高志愿服務(wù)的專業(yè)化、信息化和精準(zhǔn)化水平,大學(xué)生能更及時、廣泛地了解校內(nèi)外志愿服務(wù)信息,從而不斷推動大學(xué)生志愿服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]江汛清.國際志愿服務(wù)及其對中國社會建設(shè)的啟示[J].中國青年政治學(xué)院學(xué)報,2008(03):30-35.

[2]陳廣銳.新視角比較中西方志愿服務(wù)[J].中國校外教育,2010(10):46,102.

[3]馬海韻.中國公民志愿精神:價值愿景、成長現(xiàn)狀及培育路徑[J].南京社會科學(xué),2011(12):86-91,104.

[4]李茂平.共享發(fā)展視域下我國志愿服務(wù)的主要對象與方式[J].湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報,2018,34(01):116-122.

[5]邢翠霞,付海霏.志愿服務(wù)與“互聯(lián)網(wǎng)+”結(jié)合模式探究[J].電腦知識與技術(shù),2016,12(21):240-241.

[6]路明潔.“互聯(lián)網(wǎng)+”時代大學(xué)生志愿服務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展策略研究[J].湖北函授大學(xué)學(xué)報,2018,31(14):39-40,47.

[7]楊海華,楊娟.大學(xué)生社區(qū)志愿服務(wù)參與性研究:基于鹽城市高校大學(xué)生的調(diào)查[J].青少年研究與實(shí)踐,2018,33(03):75-80.

[8]陳琦.大學(xué)生志愿服務(wù)實(shí)踐基地的建設(shè)思路及對策研究[J].法制與社會,2017(17):238-239.

[9]姜國平,周宇,同曉.高校志愿服務(wù)納入課程學(xué)分體系的利弊[J].傳播力研究,2018,2(08):107.