創造多元體驗機會培養化學核心素養

屈春蕓

摘要:以蘇教版化學必修1第四專題第二單元中“氮肥的生產和使用”為例,通過聯系學生的生活體驗、系列化地回顧化學史實、設計問題串引發思考、基于預測和實證的實驗探究等多種方式,探索在教學中通過創造多元體驗機會,提升學生學習效益,培養學生化學核心素養的策略。

關鍵詞:多元體驗;化學核心素養

文章編號:1008-0546(2019)10-0036-03 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.10.009

學生發展核心素養是指學生應該具備的、能夠適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力。學生發展核心素養的培養需要學科教育的共性貢獻與個性貢獻,認識和理解高中化學課程教育對學生發展核心素養的貢獻,研究和分析高中化學核心素養的建構視角,設計適切的教學環節去落實相應培養目標,是培養學生化學學科素養的必由之路。

揚州大學吳星教授從學生發展核心素養和化學課程的學科價值與育人價值等方面分析和建構高中生化學核心素養,他認為:高中化學核心素養應該包含化學學科觀念、化學學科價值追求、化學學科思維和科學探究實踐等。那么如何在教學實踐中落實學生核心素養的培養呢?化學學科是一門有著悠久歷史和獨特的學科思維,與生產生活聯系緊密,對社會發展起著不可忽視的推動作用的學科。我們認為:充分挖掘化學的學科特點,設計符合學生實際情況的多種教學情境,給予學生多元體驗機會,充分調動學生深度參與課堂是培養學生化學核心素養的重要而有效的途徑,本文以“氮肥的生產和使用”一課為例做出實踐和反思。

一、基于生活經驗和體驗,構建正確的化學價值觀

化學價值觀是人們對待化學科學所持有的客觀、積極的態度。在正確的化學價值觀指導下,人們能辨證地、全面地理解化學科學的是與非、功與過,從而做出正確的價值判斷,采取理性的行為方式,這也是具有科學素養的公民的基本要求和必備品格。

化學發展至今,在人類認識自然、改造自然的過程中顯示出了強大力量,為人類進步作出了杰出貢獻,但同時不能回避的是不當地利用化學也產生了一些消極的影響,化學在不知不覺中己成為污染、毒害、危險的代名詞,人們談“化”色變、疏而遠之。所以,我們認為在中學化學中滲透化學價值觀教育的價值在于:其一,辨證地評價化學的兩面性,不能因為化學的應用價值而忽視化學給人類、環境帶來的消極影響,也不能因為負面的影響就抹煞化學的重要作用。其二,對技術的發展持有積極態度,能夠采取合理的行為方式讓技術更好地促進人類社會的發展。為此,在教學中我們設計了如下教學片斷:

教學片斷1:【史實回顧】化肥的重大作用。通過提供化肥使用以來世界糧食產量隨著年份變化的數據,說明化肥對人類社會生存和發展的重大推動作用。

教學片斷2:【生活在線】銨鹽的“特別用途”。展示碳酸氫氨在食品工業(如學生中流行的常見零食蝦條等)中的應用,讓學生切身感受含氮化合物與生活的融合。

教學片斷3:【放眼社會】圖片展示使用化肥帶來的一些問題,如水體富營養化、土壤板結、酸化、鹽漬化等等(圖1-4)。

教學片斷4:【前景展望】提供資料,讓學生對目前氮肥工業的比較前沿的研究方向如緩控釋肥、生物菌肥、氨基酸類肥料、腐植酸類肥料等有一定的了解,對更安全、更環境友好的肥料產品給化肥、農業領域乃至人類生活帶來深刻影響和變化有一定期待。

片斷1通過提供數據,從人類發展史的角度使學生認識化肥對人類的重大意義;片斷2從生活中常見但沒有留意的事實(蝦條中的碳酸氫銨),讓學生認識到含氮化合物與生活的融合,這是貼近學生生活經驗的例子,直接關系到學生切身利益,引發了學生的強烈興趣;片斷3選擇直面化肥在使用過程中引發的環境危機,讓學生思考化肥的科學使用問題。三個環節的設計,讓學生的情緒在事實面前轉折起伏,在強烈的對比反差中積極思考含氮化合物的社會價值,最終構建正確的化學價值觀,即以客觀、全面、發展的眼光看待化學現象,也只有在正確的化學價值觀指導下,人們才能辨證地、全面地理解化學科學的是與非、功與過,從而做出正確的價值判斷,采取理性的行為方式。在本節課的結束環節,通過片斷4對氮肥工業發展前景的展望,讓學生進一步放開視野,認識到技術對人類社會的影響,也讓學生對技術讓生活更美好的理念和可持續發展的理念充滿了信心和期待,更是對化學價值觀的又一次升華。

二、通過系列性史實追溯,感受技術進步過程中體現的科學精神

科學精神作為中國學生發展核心素養極其重要的一個方面,主要是指學生在學習、理解、運用科學知識和技能等方面所形成的價值標準、思維方式和行為表現,具體包括理性思維、批判質疑、勇于探究等基本要點,這些都可以在科學進步過程中科學家的不懈探索中體現出來。在教學中,可以通過化學史的回顧讓學生間接地感受科學家們的探索精神,可以通過追尋科學家的研究過程來了解一般科學研究方法,也可以通過設計有針對性的探究活動讓學生親身體驗科學探究的過程,培養其科學素養和能力。

教學片斷1:用問題討論和史實回顧兩種方式引導學生回溯前人合成氨的探索之路。

【問題討論】從生活中常見的氮氣人手,設計如下問題串引出氮的化合物:1.植物生長在一個缺乏氮元素的世界中嗎?2.植物需要什么形態的氮元素?3.你知道的化合態的氮有哪些?4.如何由氮氣出發合成含氮化合物?

【化學史話】簡介合成氨問題提出至哈伯成功合成氨的數百年間,人們對于合成氨反應的探索歷程。

教學片斷2:用與合成氨有關的三次諾貝爾獎史實引領學生感受科學家的不斷探索。

【化學史話】因為對合成氨反應的研究,德國化學家弗里茨·哈伯獲得了1918年的諾貝爾化學獎,因為對合成氨工業設備和技術的研究,德國化學家卡爾·博施獲得了193 1年諾貝爾化學獎,因為在合成氨機理研究方面作出的貢獻,德國科學家格哈德·埃特爾獲得2007年諾貝爾化學獎。

教學片斷1從知識角度讓學生充分了解到氮氣的穩定性和氨氣獲得的不易,從方法的角度讓學生認識到新的發現往往是從人們研究身邊最常見的材料開始,這也是人們研究自然的一般規律,從情感角度讓學生為科學家們執著的科學精神所感動,激發了學生了解氨氣性質的欲望。有關合成氨的第三次諾貝爾獎的介紹,使學生感受到了研究從宏觀到微觀的深入發展,感受到了技術進步的魅力,也感受到了科學工作者們執著不懈的探索精神。

三、設計以元素為核心的問題串,體會物質轉化過程中的科學思維

物質的存在不是靜止和孤立的,當某種物質生成或消失時,一定會伴隨著其他物質的消失或生成,謂之變化。元素化合物部分涉及的“變化”比較多,故而知識細節比較多,但是化學變化是以元素為核心的,在教學中,我們應探究各個反應之間的內在規律,尋找主干物質之間的轉化關系,幫助學生構建知識體系和形成科學思維,使學生能迅速理清和理解各種轉化之間的關系,最終形成以元素為核心的物質轉化觀念。

教學片斷1:從生活中常見的氮氣人手,引出氮的化合物,設計如下問題串引導思維:1.植物生長在一個缺乏氮元素的世界中嗎?2.植物需要什么形態的氮元素?3.如何由氮氣出發合成含氮化合物?

教學片斷2:圍繞尋找合適的氮肥,提出問題串如下:1.氨氣適合作化肥嗎?2.氨水適合作化肥嗎?3.如何合成銨態氮肥?4.銨態氮肥在使用過程中有什么注意事項?

以元素為核心的物質轉化主要有兩種形式:一是不同元素價態間的轉化,如氮氣一含氮化合物的轉化;二是相同元素價態,不同物質類別間的轉化,如氨氣一氨水一銨鹽的轉化。通過教學片斷1問題串的引導,學生明確了尋找氮肥的最終問題落點在于如何把空氣中大量存在的氮氣轉化為含氮化合物,這也符合當時人們探索氨氣合成路徑的歷程。片斷2按照氨氣一氨水一銨鹽的線索,將氨氣和銨鹽的瑣碎性質巧妙地融入問題中層層展開,學生的思維一直為問題所引導,在疑惑、豁然開朗、新問題又出現、繼續探索過程中掌握了主要物質的性質,并通過其轉化關系形成網絡。這樣的設計,脫離了孤立地講物質性質的傳統思路,既能幫助學生構建知識體系,也在無形中展示了物質變化的美妙,還讓學生體會到:問題一思路一策略一改進一方案的一般思維過程,提升了學生的科學思維品質。

四、基于親身實驗,感受物質轉化過程中的科學方法

素養是在學習過程中形成和發展的,學生只有通過自主、合作、探究等多樣化的學習方式,才能在學習過程中獲取學科知識,養成學科思維,形成學科觀念,進而形成從學科的角度解決問題的能力,認同和踐行學科的價值追求。化學是一門以實驗為基礎的學科,充分認識到化學實驗的教學功能,培養學生能根據實際問題設計實驗,驗證猜想,或者能根據已有實驗現象,分析問題,得出結論是提升學生科學素養的重要途徑。

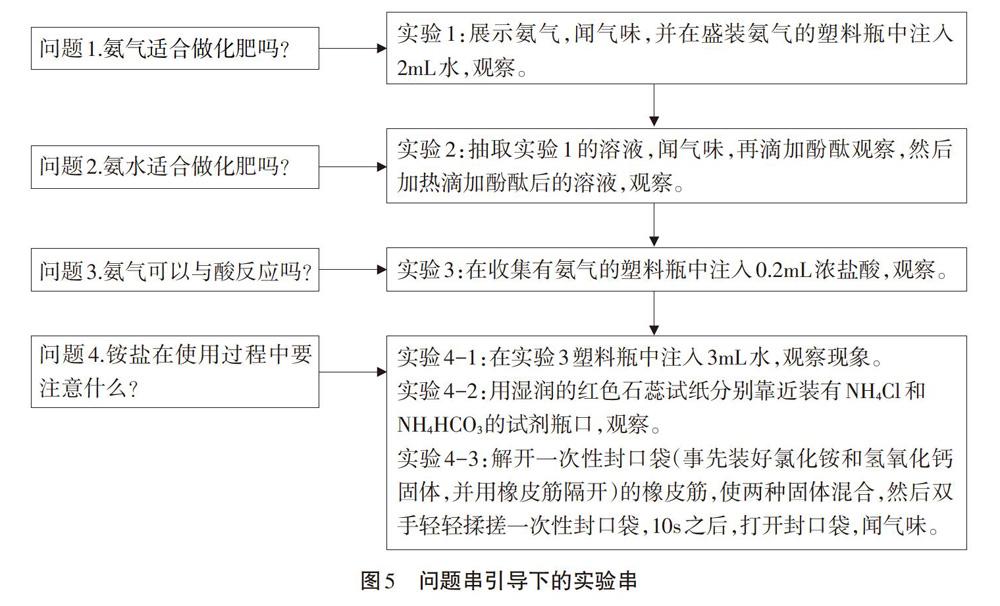

在教學中,在上述問題串基礎上,我們又根據問題分別設計了不同實驗,具體如圖5所示:

在層層遞進的問題串引導之下,學生的思維逐漸形成明確的線索,而實驗是促進學生深入理解問題的最好推手。通過實驗1直觀體驗,學生很容易理解“有毒”“氣體”的屬性不利于氨氣作為化肥使用,但是氨氣極易溶于水的性質給學生強烈的沖擊,也讓學生產生強烈的“改進”欲望,為后面引出氨水埋下伏筆。氨水的液體屬性和電離產生銨根離子的性質使氨水可以作為化肥使用,但氨水的熱不穩定性通過實驗2也展露無遺,當然其顯堿性的特點又給后續“改進”以方向,學生想到了氨氣和酸的反應,終于制備出銨態氮肥并通過微型實驗了解銨鹽的性質:水溶性、熱不穩定性、與堿反應,得出銨態氮肥的使用注意事項,至此系列探究實驗完成,學生體會了比較完整的一個探究過程,感受了化學實驗帶來的喜悅。另外,實驗的連續性也是本次設計的亮點之一,這樣的設計讓實驗的簡約性和思維的連續性也于無形中深入學生的內心,這些都將成為學生今后科學研究能力形成的基礎。 通過貼近學生實際生活的實驗和情境,讓化學的學科基本觀念、思維方式和研究方法輕輕地融入學習過程,讓學生覺得化學就在我們身邊并逐漸學會從化學的角度去正確認識生活、優化生活,從而最終提升學生的科學素養,這就是我們課堂的最終目的。