脊髓麻醉前后剖宮產術中側向傾斜的血流動力學效應研究

段晶 陳燕 邵勇平 何蕓

仰臥位低血壓是產科常見的綜合征,多發于孕晚期,取仰臥位時容易出現頭暈、胸悶、惡心等一系列血壓下降的臨床表現[1]。母體發生低血壓可減少胎盤血液灌注,從而引起胎兒供血、供氧不足,嚴重威脅母子健康[2]。妊娠子宮對腹主動脈和下腔靜脈壓迫(aortocaval compression,ACC)是一種已知的生理現象,是導致足月妊娠婦女發生仰臥位低血壓一個重要原因,同時ACC也被認為是剖宮產術后發生脊髓麻醉后低血壓的可能原因[3]。目前,對于左側臥位對孕婦血流動力學指標的影響尚存在爭議,有研究者認為左側臥位對改善產婦的心輸出量無幫助[4],而另一些研究者觀察到了不同的結果[5],但大部分研究均針對未麻醉的孕婦。在麻醉情況下機體肌肉松弛、加上麻醉后交感神經阻滯、血管擴張、外周阻力改變都可能會影響血流動力學狀態,使得產婦仰臥位低血壓加重。目前,國內尚無左側傾體位對脊髓麻醉后母體血流動力學參數的作用方面研究,本文旨在明確脊髓麻醉后左側傾對孕婦血流動力學的影響,為改體位在脊髓麻醉剖宮產中的應用提供參考依據。

資料與方法

1.一般資料:選擇2017年1月至12月在西安市第四醫院分娩的剖宮產孕婦106例進行研究。納入標準包括(1)單胎足月妊娠;(2)神智清晰與醫護人員交流無障礙;(3)美國麻醉醫師協會麻醉風險評分[6](ASA)Ⅰ~Ⅱ級;(4)產婦已獲知情同意。排除標準包括(1)BMI指數在35 kg/m2以上者;(2)羊水過多者;(3)有心腦血管疾病史的孕婦;(4)術中出血量超過1 000 ml的患者;(5)脊髓麻醉失敗術中轉為全麻者;(6)妊娠期高血壓疾病患者;(7)胎兒畸形者。本研究已獲西安市第四醫院倫理委員會審核通過。

2.方法:產婦到達手術室后,使用床旁監護儀監護心率、每搏輸出量、心輸出量、體循環阻力和動脈血壓等血流動力學參數指標。基線讀數在休息5 min后以左側臥位0°測定,然后在左側臥位的15°和30°進行測量,靜息1 min后在下個位置進行測量,使用自制楔形架以確定左側臥角度。所有的測量都是在靜脈通道打開及給藥之前進行。測量完成后打開靜脈通道,在完全無菌狀態下使用25 g脊髓針頭和乳酸林格氏液輸注500 ml,左側臥位完成,鞘內注射10 mg高比重布比卡因加25 μg芬太尼進行脊髓麻醉,藥物注射后5 min內測試脊髓麻醉是否成功,以阻滯達到T6皮下組織為度。在脊髓麻醉后恢復仰臥位后,前5 min每1 min測量1次動脈血壓,然后每3 min 1次直到胎兒分娩,然后每隔5 min 1次直到手術結束。在脊髓麻醉之后5 min參照前文方法對左側傾3個角度分別測試血流動力學參數并記錄。若患者在脊髓麻醉后收縮壓低于90 mmHg或較基線值下降25%或更多時則認為是脊髓麻醉后低血壓,使用去甲腎上腺素(商品名:新福林)進行處理。在胎兒分娩后,在5 s內以給予推注催產素0.5 U,隨后以40 mU /min輸注。產后每10 min對產婦進行常規血壓監測,直至麻醉消失。

3.評價指標:對比脊髓麻醉前后和分娩后孕婦在不同傾斜角度下心輸出量、平均動脈壓、心律、每搏輸出量、體循環阻力等血流動力學參數,并統計脊髓麻醉后低血壓發生率及新生兒Apgar評分。脊髓麻醉后低血壓標準為收縮壓低于90 mmHg或較基線值下降25%。

4.統計學處理:以SPSS 22.0軟件進行數據分析,分類數據以頻率(%)表示;使用Shapiro-Wilk檢驗對連續變量進行正態性檢驗,連續數據以均數±標準差和中位數(四分位數)表示,連續變量使用方差分析和Post-Hoc成對比較進行分析,P<0.05為差異具有統計學意義。

結果

1.一般情況:本研究納入了106名參與者,平均年齡(24.8±4.3)歲,平均體重(74.5±7.9)kg。脊髓麻醉后出現低血壓的患者總數為63例(59.4%),分娩后1 min和10 min時間內新生兒的中位數(四分位數)Apgar評分分別為9(9,10)分和10(10,10)分。

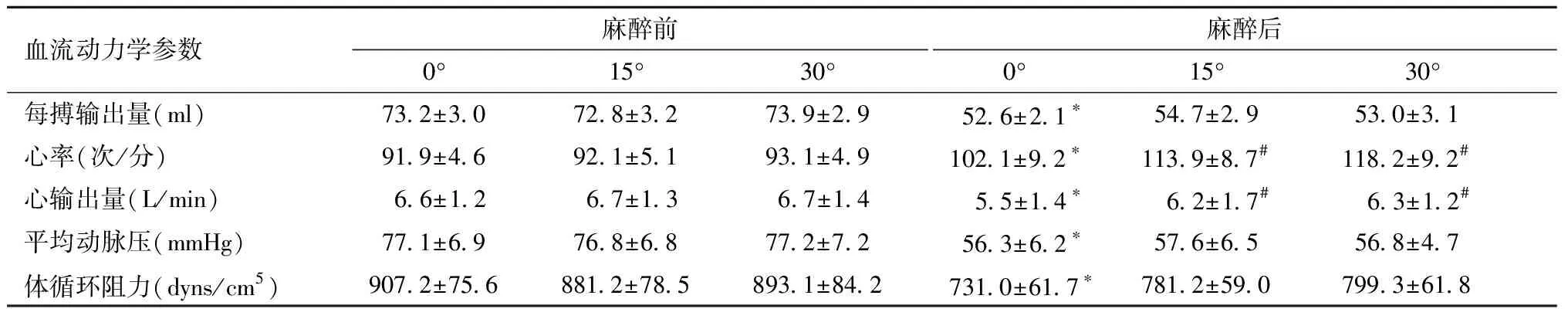

2.脊髓麻醉前不同角度側臥位血流動力學指標對比:脊髓麻醉前采用不同角度側臥位,孕婦每搏輸出量、心率、心輸出量、平均動脈壓、體循環阻力差異均無統計學意義。見表1。

3.脊髓麻醉后不同角度側臥位血流動力學指標對比:脊髓麻醉后心輸出量、每搏輸出量、平均動脈壓、體循環阻力顯著下降(P<0.05),而仰臥位時心率增加與脊髓麻醉前仰臥位相比有所增加(P<0.05)。脊髓麻醉后進行傾斜時,心輸出量、心率和平均動脈壓在15°和30°角度與0°位置后相比顯著增加(P<0.05),左側臥15°與30°各血流動力學指標差異均無統計學意義。脊髓麻醉后每搏輸出量、平均動脈壓和體循環阻力均未因患者傾斜而改變。見表1。

4.孕婦分娩后血流動力學參數:孕婦分娩后平均動脈壓[(71.3±3.3)mmHg]、心輸出量[(8.1±1.5)L/min]和每搏輸出量[(88.8±7.2)ml]相比脊髓麻醉后0°位置的對應參數[依次為(56.4±6.3)mmHg、(5.5±1.4)L/min、(52.6±2.2)ml]顯著增加(P<0.05),心率[(91.7±5.4)次/分]比脊髓麻醉后0°位置[(102.1±9.3)次/分]顯著下降(P<0.05),體循環阻力[(703.2±61.2)dyns/cm5]相比脊髓麻醉后0°位置[(731.0±61.7)dyns/cm5]差異不顯著(P>0.05)。63例發生脊髓麻醉后低血壓患者,在記錄各個角度的血流動力學指標后,30名患者接受了腎上腺素治療。對是否接受腎上腺素治療的患者進行對比分析,發現接受早期腎上腺素治療的患者與未接受腎上腺素治療患者的所有血流動力學指標的變化相似,麻醉消失后產婦各血流動力學指標均恢復正常。

表1 孕婦脊髓麻醉前后不同角度側臥位血流動力學指標對比

注:與脊髓麻醉前0°參數相比,*P<0.05;與脊髓麻醉后0°參數相比,#P<0.05

討論

本研究發現,在脊髓麻醉之前,產婦傾斜時心輸出量和平均動脈壓等血流動力學指標均無顯著變化。這與Higuchi等[5]研究相一致,該研究曾以心輸出量(通過胸部生物阻抗測量)及MRI為觀察方法,在不同角度(15°、30°和45°)下對10名足月未麻醉產婦進行監測,結果顯示:(1)左側臥位對主動脈壓迫無影響;(2)在30°和45°傾斜角左側臥位時孕婦下腔靜脈受壓顯著改善,但心輸出量無明顯變化。而Lee等[7]卻發現在全麻剖宮產產婦中,麻醉前15°左側臥位的心輸出量較仰臥位明顯增加(超聲心輸出量監測儀)。本研究術前記錄中的發現與Higuchi等[5]的發現相一致,而與Lee等[7]的結果相反,分析原因可能與本研究使用的心輸出量監測方法與相關研究結果[6]生物阻抗法相近,而與Lee等[7]使用超聲心輸出量監測儀有關。

與麻醉前記錄不同,脊髓麻醉后患者傾斜使心輸出量與平均動脈壓明顯改善。脊髓麻醉后采用左側臥位增加剖宮產產婦心輸出量常受到質疑,大量的研究顯示,剖宮產期間患者傾斜的價值有限[8]。本研究結果顯示,在脊髓麻醉后左側臥位對患者血流動力學有潛在益處,是預防和治療脊髓麻醉后低血壓的非藥物措施,具有快速、簡單和價廉等優勢;此外非藥物方法還可以避免過量血管加壓藥的副作用,分析原因可能與麻醉后松弛腹部肌肉下的患者傾斜導致子宮更多的側向移位與非松弛狀態下的傾斜相比可更有效地為主動脈腔內減壓,從而更好地改善孕婦血流動力學有關。另外,本研究結果顯示,脊髓麻醉后心輸出量下降,與先前有關脊髓麻醉對心輸出量影響的數據存在爭議,一些研究報道,由于體循環阻力下降導致脊髓麻醉后心輸出量增加[9]。但另有研究報道了與本研究一致的結果,即脊髓麻醉后心輸出量下降[10],分析原因可能是由于使用不同的心輸出量監測儀所造成[11]。盡管存在相互矛盾的證據,但本研究患者心輸出量降低與平均動脈壓降低一致,且在進行左側位傾斜后兩個指標并行改進,說明本研究的結果有一定合理性。在心率方面,脊髓麻醉后的左側臥位可使患者心率增加,而每搏輸出量沒有任何顯著變化。患者心率增加可能與Bainbridge反射有關,該反射是由心房機械感受器伸展引起的“由高血容量引起的心動過速”,母體傾斜使ACC得到緩解,導致靜脈回流增加從而增加心率[12-13]。本研究發現,傾斜15°與30°對于脊髓麻醉后患者血流動力學的影響無明顯差異,這一發現與許多先前在麻醉和非麻醉的產婦中的報道一致[14-15]。低角度的傾斜改善血液動力學狀態將有助于麻醉后的產婦避免脊髓麻醉后低血壓,為了確保角度的準確性,本研究自制楔形工具以確定患者傾斜角度。

本研究在進行脊髓麻醉前沒有常規使用預防性血管加壓藥,因為血管加壓藥的血流動力學效應可能會影響本研究的測量結果;但對于早期脊髓麻醉性低血壓運用去甲腎上腺素治療,發現此類產婦與未使用藥物僅采用左側位臥的產婦血流動力學參數無顯著差異,故認為若患者接受預防性去甲腎上腺素,左側臥位血流動力學效應與使用腎上腺素相同。