紅透山礦深部開采井下高溫環境治理*

李印洪 ,姚銀佩 ,范文濤,耿彥軍

(1.湖南有色冶金勞動保護研究院, 湖南 長沙市 410014;2.非煤礦山通風防塵湖南省重點實驗室, 湖南 長沙市 410014;3.西部礦業錫鐵山鉛鋅礦, 青海 大柴旦行委 816203;4.峪耳崖金礦, 河北 寬城市 067600)

0 引 言

撫順紅透山銅礦紅坑口自1958年秋開坑以來,井下已開拓到-827 m中段,深度已達1100多米,是我國有色金屬礦山開采最深的礦山之一。目前井下多中段局部作業面,尤其是東部通風分區的作業面,出現了高溫、高濕的現象,部分掘進工作面的溫度高達30℃,有的采場甚至高達32℃~34℃,熱害已經出現。

1 紅透山礦高溫成因

造成每個礦山井下開采作業面溫度高的原因都相似,都是源于原巖溫度高放熱,空氣自壓縮,機械設備放熱,人體放熱,照明設備放熱等,為準確掌握紅透山礦井下溫度高的原因,進行了巖溫調查和作業面溫度調查。

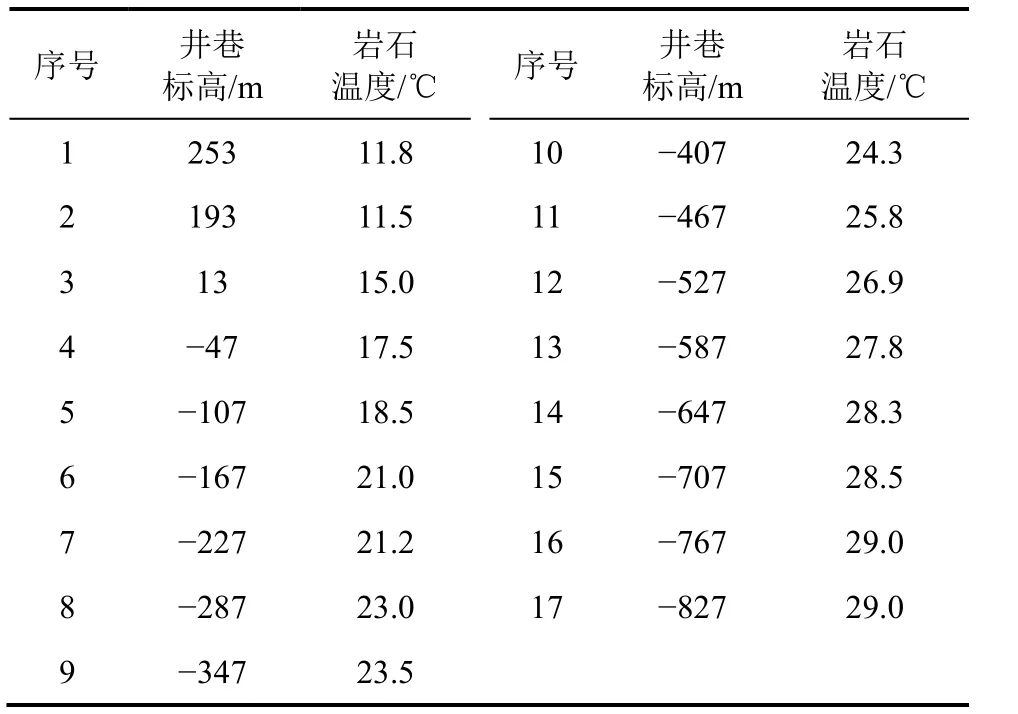

1.1 巖溫調查

本次對巖溫的調查采用淺孔測溫方式,使用的設備為電子數顯溫度計(帶探頭)。淺化測溫是在井下連續掘進的巖巷工作面,利用迎頭的炮眼或臨時專門打的測溫鉆孔(深度一般為2.5 m),及時將電子溫度計探頭送到孔底,進行封孔,連續測溫直至穩定值即為該處原始巖溫,測定結果見表1。

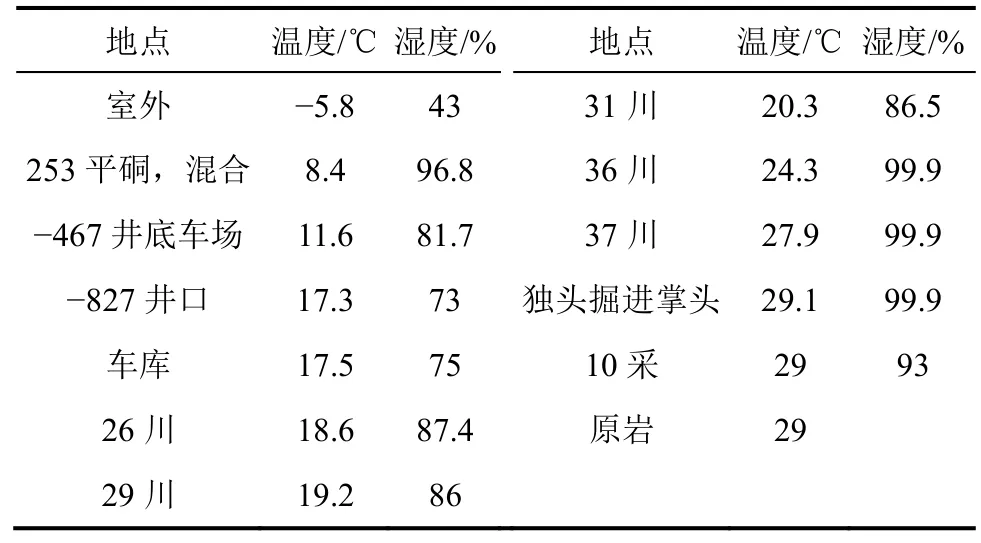

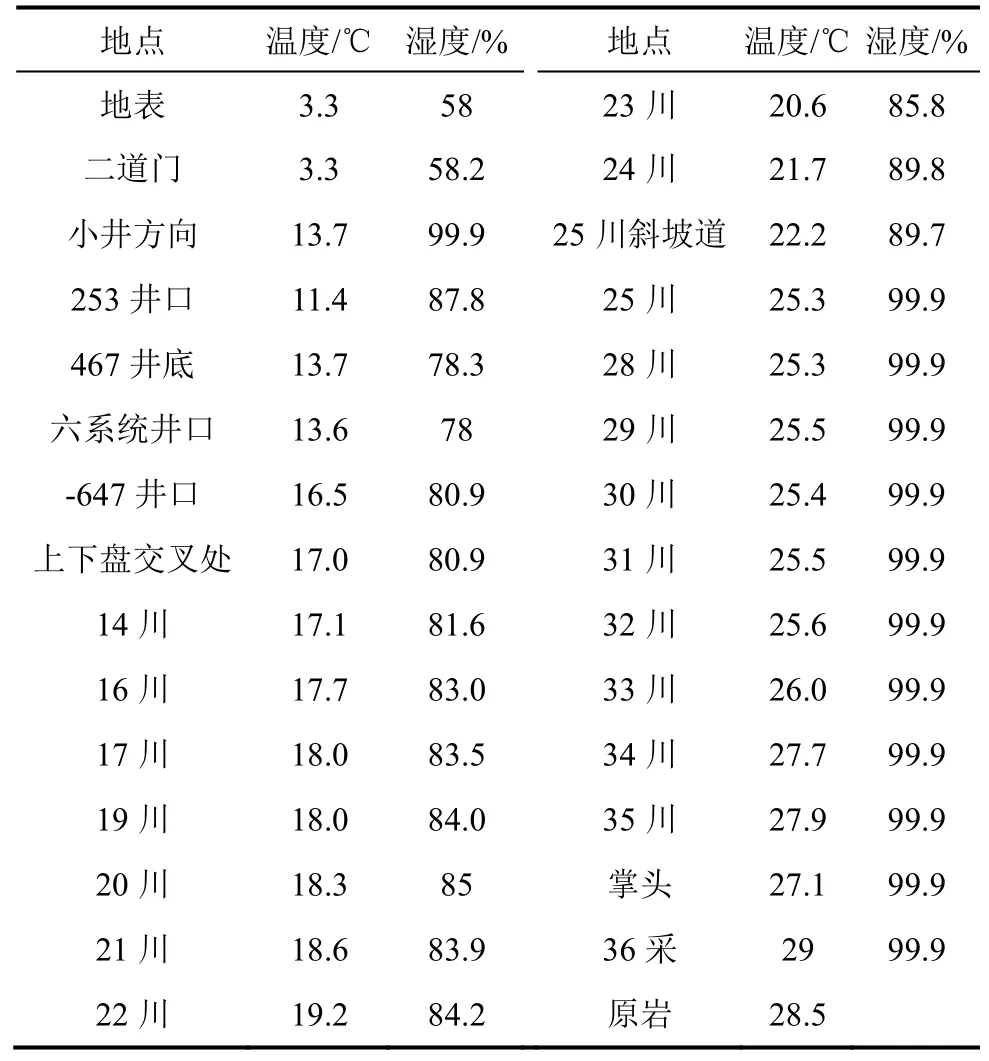

1.2 作業面空氣環境溫度調查

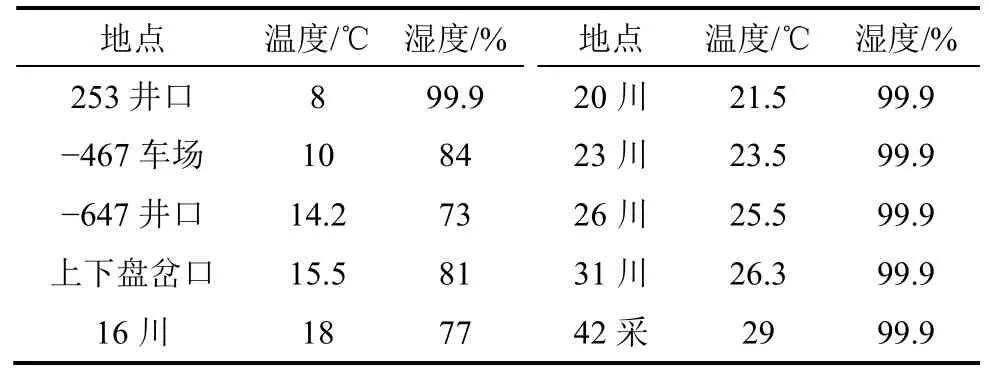

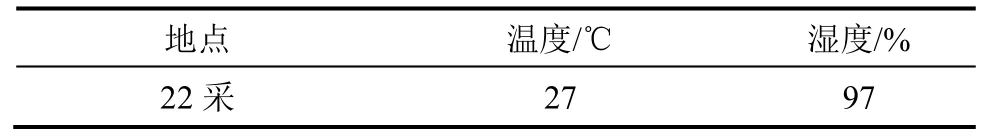

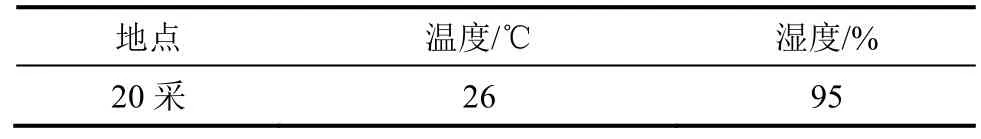

本次對作業面空氣環境溫度的調查使用的設備為便攜式電子數顯溫度計,調查的中段有-827 m中段、-767 m中段、-707 m中段、-647 m中段、-587 m中段、-527 m中段。測試結果見表2~表7。

表1 紅透山井下原巖溫度測定表

1.3 作業面空氣環境溫度高原因分析

雖然井下礦山產生熱害的原因大多相似,但是每個礦山產生熱害的主要因素各有側重。紅透山礦井下產生高溫有其自己的獨特現象:

(1)因紅透礦為含硫礦床,且開采深度高達1100余米,故深部原巖放熱、空氣自壓縮、礦石氧化放熱的因素都在作業環境空氣溫度中有所體現,即深部中段石門風溫較上部中段石門風溫低,礦房溫度較運輸巷道溫度低。

表2 -827中段溫度、濕度測試

表3 -767中段溫度、濕度測試

表4 -707中段溫度、濕度測試

表5 -647中段溫度、濕度測試

表6 -587中段溫度、濕度測試

表7 -527中段溫度、濕度測試

(2)紅透山礦井下通風系統為地溫冬季預熱模式,為有色礦山少有。在炎熱季節其冬季預熱時保留在1,2號38萬m2空區的冷量得以釋放出來,對入風存在預冷作用,使得夏季-827 m中段的入風溫度也不高,其獨特的通風方式使得中央入風井(含混合井、小豎井)的入風溫度常年低于回風井溫度,入風端風溫常年低于26℃,自然風壓均有利于主扇通風,但冬季自然風壓較夏季大些。

(3)自-707 m中段往下,礦體向東部側伏明顯,設置于 27線的東部通風分區主回風井距離東部端部(41線)700多米,自-707 m中段往上,到-467 m中段時東部通風分區主回風井西移至 15線,東部通風分區的主回風井布設位置給通風帶來困難,導致東部分區 15線以東通風不良,從中段作業面溫度測定情況來看,其高溫作業面主要分布于東部分區,高溫作業面區域也自東往西發展,與東部回風井的設置,通風不良區域的重合痕跡十分明顯。

(4)深部開采區域礦脈厚度變薄,需要更多的采場來維持井下出礦量,滿足選廠生產需求,使得井下生產需風量大。然而上部回風井為塌陷區所阻,人員難以到達,無法對現有的回風井進行刷大改造或在原位置重新掘進,擴大通風斷面,提高井下東部通風分區的供風量。

綜上所述,紅透山井下作業面產生高溫的原因有多個,但最主要的因素是通風系統不能滿足現有生產需求。

2 紅透山礦高溫治理技術

根據紅透山礦井下作業面高溫成因及主要因素分析,結合通風系統自身獨有特點,擬定運用區域可控循環風技術,增加深部中段作業面供風量,降低深部作業區域環境溫度,具體實施方式如下:

(1)合理規劃通風分區,增加東部分區供風量。根據通風系統檢測,東部通風分區系統尚存在潛力可挖,將新購500 kW對旋風機安裝在東部通風系統的-467中段,讓東部通風系統擔負多一點作業區域,對東、西部兩個通風系統擔負區域進行具體劃分,東部通風系統作用區:-527中段的17線以東23采、24采、14采等采區;-587中段19線以東的14采~24采等采區;-647中段20線以東的35采~48采等采區;-707中段21線以東的23采~38采等采區;-767中段25線以東12采~25采等采區;-827中段25線以東4采~14采等采區,需風量約90 m3/s。西部通風系統作用區:-467中段炸藥庫;-527中段炸藥庫;-587中段19線以西的1采~14采等采區,炸藥庫;-647中段20線以西的1采~35采等采區,炸藥庫;-707中段21線以西1采~23采等采區;-767中段25線以西的1采~12采等采區,炸藥庫;-827中段的炸藥庫;需風量約60 m3/s。

(2)利用空區進行降阻通風。根據紅坑口的現場調查,雖然井下采空區進行了充填,但充填后的井下各中段也存在上百條天井、礦石溜井等通達上部中段,在下部開采活動的影響下,原來施工的密閉都存在不同的損壞,這樣存在利用上部空區(裂隙)回風的客觀可能。為了實施空區回風,首先在-407建立一個隔離中段(對空區采取膠結充填、隔離、避讓等措施),防止主扇在空區形成短路風流,同時可以防止自然風流對生產作業中段的干擾。其次在隔離中段(-407中段)把東部、西部回風平巷的密閉打開,在-407中段維護好一條兩個回風系統之間的聯絡道,方便污風進入空區及今后對通風系統的檢查測試。空區降阻通風方式形成后,將極大降低-827 m至-407 m中段用風端阻力,有利于增加通風系統風量。

(3)加強日常通風管理,預防東部通風分區端部串聯風及局部循環風流。新主扇(DK45-6NO20-500 kW)在-467中段安裝投入運行后,新主扇的高負壓區作用于-467中段以下東部端部生產用風部位,可以通過紅坑口的日常通風管理,對污風串出位置設置一些通風構筑物,防止污風串聯;對下部負壓作用小還存在串聯風的中段,可根據生產實際情況在上中段回風道內安裝輔扇,提高存在串聯風中段回風道內的負壓,將回風拉回到系統風道中去。

(4)采用區域可控循環風技術增加通風系統風量。區域可控循環風,就是將污風凈化、冷卻后再送回作業面的一種通風技術。通過采取定時爆破管理、向污風風流噴霧、空區自凈、慣性降塵等機理和措施,將部分回風中的有毒物質降低到標準之內后,將這部分回風風流引入入風系統,與地表進入的新鮮風流混合,送入作業區域。根據對紅透山礦井下生產系統調查,-407 m中段以上已經停止作業,-287 m中段的下盤運輸道保存完好,具備了實施區域可控循環風的條件,最后決定在-287 m中段實施區域可控循環風工程,具體有噴霧系統安裝,運輸巷道清理,遠程可控風門安設等。

經上述工程實施完畢后,重新進行了井下通風系統測試,結果較為理想,東部通風分區在單開井下-467 m中段主扇的情況下,系統風量增加了28 m3/s,井下作業面溫度降低1℃~2℃。

3 結 論

經過對紅透山礦通風系統的調查測定,通風系統的阻力較高,通風阻力過大的原因是通風系統的線路長、風量大,回風井巷斷面小,過大的通風阻力導致主扇供風量不能滿足生產用風,導致部分作業面空氣環境溫度高。由于紅透山礦已開采 50多年,若依傳統思路,對原有的老通風系統改造非常困難,難以實施。只能運用新思維方式進行通風系統的優化。紅透山井下高溫作業面經治理完畢后,東部通風分區主扇運轉功率由580 kW降低至500 kW,在總運轉功率節約80 kW的基礎上,成功的將井下東部通風分區的風量由 51 m3/s提高至 79 m3/s,井下作業面溫度普遍降低 1℃~2℃,整個項目的效果較為理想。