非典型賦存礦體自然崩落法開采實踐

裴青彥

(北方銅業股份有限公司銅礦峪礦, 山西 垣曲縣 043700)

0 引 言

自然崩落法是一種開采成本低、生產規模大的采礦方法,對于礦體厚大、品位較低礦體的開采具有較大的優勢,但該采礦方法對于小型礦體適用條件差,開采案例少,缺少成行的經驗及方法,因此在采用自然崩落法時必須充分論證,慎重考慮。

銅礦峪礦750 m中段4#礦體東側底盤和5#礦體中部頂盤存在一小型礦體,位于4#礦體東部底盤,與兩個主礦體間隔30~40 m廢石阻隔帶。由于礦體相對獨立,稱為島區礦體,巖石以二類巖區為主,屬穩定性好可崩性較差巖體,開采面積80×90 m2,四面隔離,能否順利應用自然崩落法開采,對于類似礦體具有典型的借鑒意義。

1 開采技術條件

1.1 礦巖地質條件

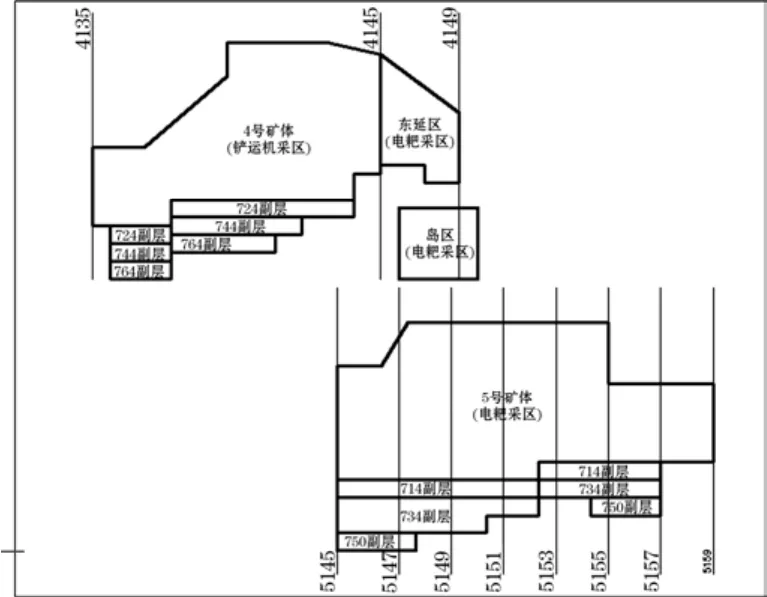

島區是4#礦體東部底盤一個獨立采區,位于4#主礦體的東延區底盤和5#主礦體5149~5152穿采區頂盤之間,距4#礦體底盤采界水平距離30 m,距5#礦體頂盤采界水平距離40 m,詳見圖1。礦體形態呈透鏡狀,產狀與圍巖基本平行,礦體主要賦存于變質火山巖體,傾向北西 310°~320°,傾角 30°~50°。

圖1 島區位置示意圖

根據巷道和鉆孔資料統計,島區 RQD值為78.9%。二類區占78.3%,三類區占19.1%,四類區占2.6%,屬穩定性好可崩性較差巖體。有兩組主要節理,第一組節理290°~330°,平均傾角60°,第二組節理120°~160°,平均傾角55°,兩組節理平均夾角70°~80°,平均節理間距21.2 cm,巖芯節理密度3.34條/m,以平坦粗糙度中等的節理面占多數,以閉合節理為主。兩組節理之外的節理,雖然不成組,但在各個方向上切割巖體,從客觀上起到“第三節里組”的作用。地下水不豐富,大部分地段為潮濕狀態。島區相對獨立、巖石穩固、節理裂隙偏少、四周圍巖中等穩固以上。從 RQD值及巖石質量調查結果來看,島區可崩性較差,開采的主要難題是礦巖可崩性和崩落塊度。

1.2 工藝可行性分析

銅礦峪礦810中段自然崩落法采場,初始崩落拉底面積為 3210 m2,持續崩落拉底面積為 5118 m2。對比810中段,島區開采區域面積偏小,礦巖可崩性較差,但對比810的開采實踐,尤其是初始崩落、持續崩落時的拉底面積,考慮島區節理發育與分布有利于崩落,認為采用適宜的誘導崩落措施,制定科學拉底、放礦方案,采用自然崩落法工藝是可行的。

2 采礦方法及開采邊界確定

2.1 開采邊界參數的確定

依據礦山裝備水平及開采經驗,選用電耙出礦的自然崩落法采礦工藝。采區圈定依據10 m塊礦床模型及地質平剖面圖,圖中標示各塊儲量、品位和礦體邊界。開采邊界主要參數有最低工業品位、邊界最小控制寬度和頂底盤最低采高等。

(1)最低工業品位。島區最低工業品位與其所在中段最低品位保持一致,在考慮經濟盈虧平衡并滿足礦巖崩落的前提下,以0.4%作為其最低工業品位。

(2)邊界最小控制寬度。邊界最小控制寬度應通過試驗模擬進行確定,但因缺乏試驗條件,銅礦峪礦根據上中段生產經驗,取4000~5000 m2作為實現初始崩落所需拉底面積,6000~7000 m2作為達到持續崩落所需拉底面積,在輔以割幫工程的條件下,確定邊界最小控制寬度為80 m。

(3)頂底盤最低采高。在滿足經濟盈虧平衡的原則下,開采高度與經濟邊際品位、開采綜合成本有關,同時,按技術上可使崩落發展到上中段為條件,最小采高不能小于設計中段開采高度的1/4。因此,確定頂盤最低采高40 m,底盤最低采高60 m。

2.2 確定結果

根據地質資料和最低工業品位,確定開采范圍為垂高760~830水平,走向方向長90 m,穿脈方向長80 m,開采面積7200 m2,平均采高61 m,滿足電耙出礦底部結構的自然崩落采礦法適用條件。地質礦量120.3萬t,品位0.536%,金屬量6447.33 t。

3 島區開采設計

3.1 島區工程布置

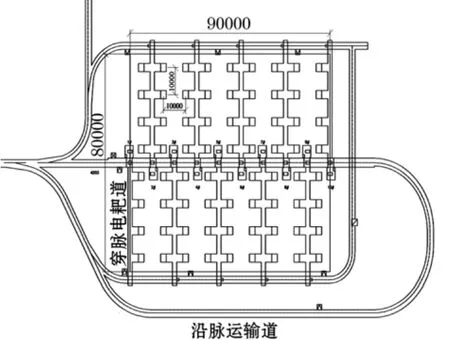

島區設計采用沿脈環形運輸,穿脈布置電耙道的工程布置方式(見圖2);電耙道漏斗間距10 m×10 m,電耙道底部結構如圖3所示。各主要水平標高依次為750 m運輸水平、754 m電耙道水平、761 m拉底水平、787 m割幫道水平。

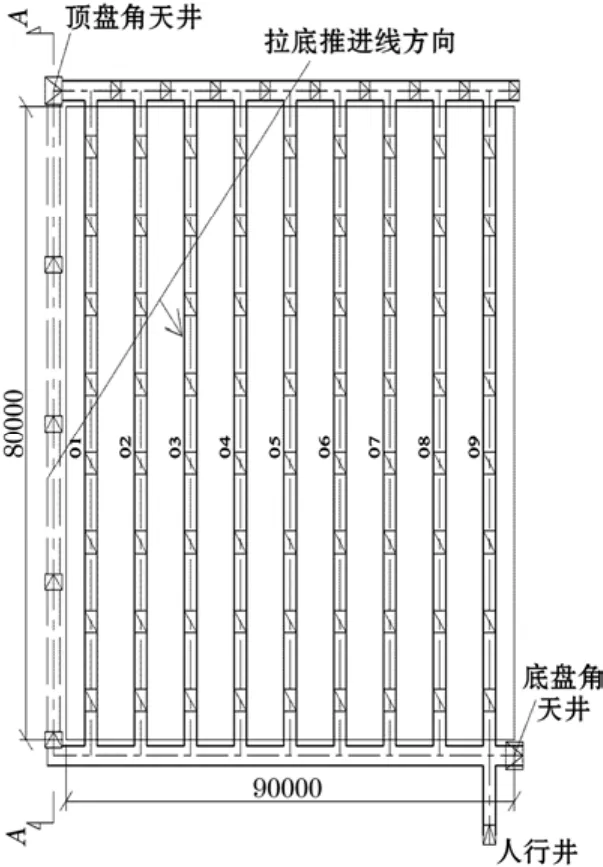

3.2 島區割幫工程設計

割幫的目的是釋放原巖水平應力,破壞自然平衡拱基,以利于初始崩落。同時切斷或降低了拱腳應力,提高開采邊界附近處于高應力區巷道的穩定性;減少對邊界附近圍巖的破壞,降低礦石貧化,促進邊界礦石完全崩落,減少礦石損失。787 m水平采用下向大孔和上向中深孔聯合割幫方式,并在礦體西北角和東南角設計角天井作為誘導崩落措施,見圖4、圖5。

圖2 運輸及電耙道工程布置

圖3 電耙道底部結構

圖4 拉底道水平及角天井布置

圖5 左翼割幫道剖面圖

拉底采用從西北角向東南角階梯式推進側向擠壓爆破方式,拉底時間持續 13個月,累計拉底7350 m2,崩礦量10.7萬t,炸藥單耗0.76 kg/t。在拉底結束前1個月和后3個月分別組織兩次割幫爆破。當拉底面積4000 m2左右時發生初始崩落,當拉底面積達到6000 m2左右時發展為持續崩落。

4 放礦管理及技術指標

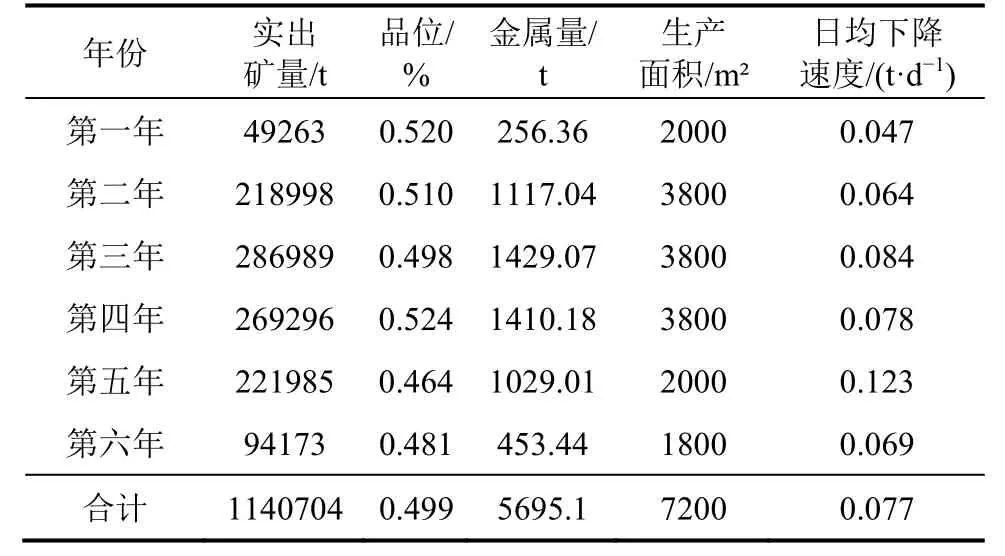

島區放礦采用斜面放礦的形式,累計出礦 65個月,出礦量114.1萬t,出礦品位0.499%,金屬量 5695.1 t。經過嚴格放礦管理,采場貧化損失指標均達到設計要求,采場總貧化率 6.9%,損失率6.2%。島區二次破碎炸藥單耗0.375 kg/t。

表1 750 m島區出礦量及技術指標

5 結 論

崩落問題和塊度問題是島區開采成敗的關鍵。從技術上講,島區開采面積較小,巖體以二類區為主,崩落相對困難,因此能否有效崩落及崩落塊度一直是技術人員最為關切的問題。

在開采時,銅礦峪礦對誘導工程進行了優化,在拉底和放礦環節采取了針對性措施。一是對島區開采區域進行了優化取舍,端部處分枝復合礦體剝離,采用其它工藝回收,同時適當增加了部分低品位礦石,最終開采區域形狀為80 m×90 m(水力半徑21 m),基本接近正方形,有利于采場崩落;二是對巖石質量進行分區,并做了塊度預測,為底部結構支護、拉底推進和誘導工程布置提供了理論依據;三是加強現場觀察,適時組織拉底爆破,充分利用應力,保證了拉底正常推進;四是采取礦體頂盤和西端割幫,西北角和東南角天井誘導崩落措施,拉底面積達到一定數量后,適時組織了割幫爆破,及時切斷水平主應力,達到了采場有序崩落的目的。

實踐證明,對于國內大量的中小型礦山,只要礦體賦存條件、地質力學條件適宜,通過嚴格細致的巖石力學調查、評估,優化的設計,強化拉底放礦工作,完全可以采用自然崩落法開采,實現采礦工藝的高效率和低成本。