“救護車不救急”彰顯全民急救之迫

2019-11-14 05:17:54彭杰

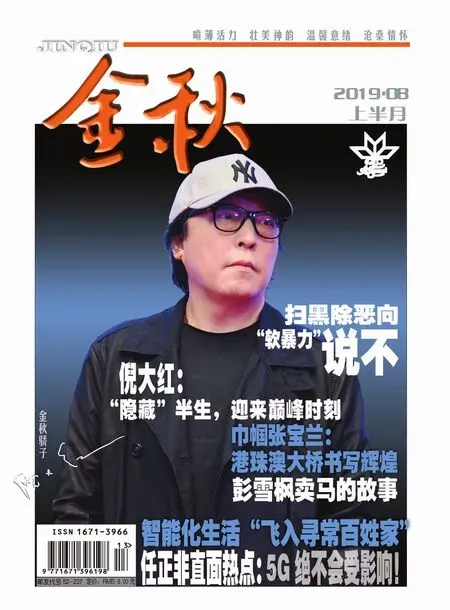

金秋 2019年15期

關鍵詞:駕駛員

文/彭杰

近日,一段“老人騎車摔倒,救護車路過不施救”的視頻在網上傳播,引發熱議。對此,該視頻中救護車所屬的四川省樂山市市中區婦幼保健院回應稱,該救護車并非120急救車輛,且當時正運送搶救用血回院救人,車上也沒有專業救援人員和救援設備。

一邊是路遇突發意外的老人,一邊是等待緊急輸血的高危孕婦,在這樣的巧合之中,一輛被賦予“救死扶傷”特質的救護車因為沒有停車施救而遭詬病,可以說并不奇怪。但是,如果還原事件細節,并回歸院前醫療急救規范本身,民眾大可不必過于苛責救護車駕駛員冷血。

根據我國相關標準,醫療機構配備的救護車一般分為運送型、急救型、衛生防疫型以及特殊用途等類型,分別對應著不同的裝備要求。而除了納入120應急指揮系統的急救中心(站)和急救網絡醫院外,任何單位和個人不得使用非院前急救車開展院前醫療急救工作。由此來看,要求一輛當時未配備醫護人員和急救設施的非120救護車在運送血液的過程中另行施救,確實超出了其“能力范圍”。而當值駕駛員也曾短暫停車與120指揮中心聯系,得知已有急救車趕來,他才離去,可以說亦盡到了道義之舉。就“救護車不救急”的爭議而言,其實與“救誰更重要”并無關聯,不過是駕駛員基于操作流程與本職工作的理性選擇而已。

相比指責,更應該關注的反而是,過往目擊者和圍觀者除了撥打120,無一上前對頭部朝下并流血的摔倒老者進行初步處置。可見,無論是事發公園管理方的醫療衛生應急機制,還是民眾急救知識和技能的普及程度,顯然都亟待完善。萬事難料,我們不能總指望意外和危險發生時剛好有醫護人員在場。當前,我國法律已完善了見義勇為的免責條款,除了專業救護群體外,更需要完善公眾急救培訓制度,提升全民急救互助能力。

猜你喜歡

汽車實用技術(2022年14期)2022-07-30 06:13:42

汽車實用技術(2022年7期)2022-04-20 11:44:42

汽車實用技術(2022年4期)2022-03-07 06:07:20

活力(2019年22期)2019-03-16 12:46:58

汽車電器(2018年1期)2018-06-05 01:22:54

紅土地(2016年6期)2017-01-15 13:45:55

汽車與安全(2016年5期)2016-12-01 05:22:10

公民與法治(2016年4期)2016-05-17 04:09:26

城市道橋與防洪(2014年7期)2014-02-27 07:28:09

解放軍生活(2013年5期)2013-04-29 21:51:50