渭北坮塬區荒草地整治技術創新、應用推廣及綜合效益評價

陳朝陽 王軍尚

摘要:渭北坮塬區土地資源豐富,未利用地面積大,而地形復雜、生態脆弱、水源緊缺且分布不均等自然特性嚴重制約了土地資源的開發利用。在通過梯田修筑、水源開發利用、灌排減壓等一系列技術創新,實現了渭北坮塬區荒草地大面積的開發利用。一方面服務了地區經濟社會發展,保障了國家土地和糧食安全;另一方面在當地實現了良好的社會、生態和經濟效益。為渭北坮塬區土地資源開發利用,生態環境建設提升,落實鄉村振興發展奠定了基礎、樹立了示范。

關鍵詞:坮塬區;土地整治;技術創新;應用推廣;綜合效益

中圖分類號:X37 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)09-00-03

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.09.057

Technical innovation, application and extension and comprehensive benefit evaluation of waste grassland rehabilitation in Weibei Tableland Area

Chen Zhaoyang, Wang Junshang

(Shaanxi Land Comprehensive Development Co., Ltd.,Xian Shaanxi 710075,China)

Abstract:The Weibei Plateau area is rich in land resources and has a large unused area. The natural characteristics of complex terrain, fragile ecology, shortage of water resources and uneven distribution seriously restrict the development and utilization of land resources. Through a series of technological innovations, such as terrace construction, water resources development and utilization, irrigation and drainage, and decompression, a large area of waste grassland in Weibei plateau area has been developed and utilized. On the one hand, we have served the regional economic and social development, guaranteed the national land and food security. on the other hand, we have achieved good social, ecological and economic benefits in the local area. It has laid a foundation and set a model for the development and utilization of land resources, the promotion of ecological environment construction and the revitalization and development of simple countryside in Weibei plateau area.

Key word: Tableland area;Land consolidation;Technological innovation; Application and popularization; Comprehensive benefit

陜西渭北坮塬區地處陜北丘陵溝壑區的南部,關中平原的北部,是關中盆地向陜北黃土高原的過渡地帶,境內以黃土梁坮地為主,溝壑縱橫、地形復雜,降水時空不均、干旱頻發[1]。受地形和水資源影響,該區域自然條件和農業基礎設施較為薄弱,土地利用率低下,生產潛力沒有得到有效發揮,致使目前荒草叢生,主要生長菊科、禾本科、莎草科、薔薇科和豆科植物[2-3]。但由于該區域光照條件較好,黃土土質良好,蓄水保墑性能好,具有形成高產土壤的基礎條件,因此渭北坮塬區其他草地是區域內主要的耕地后備資源[4-5]。據全國第二次土地調查初步統計,渭南市、寶雞市、咸陽市、銅川市坮塬區其他草地未利用地后備資源共約68萬畝。隨著城鎮擴張、建設用地增加和國家占補平衡政策的實施,對于未利用地后備資源不足的陜西來說,渭北坮塬區荒草地則成為土地開發、補充耕地、支持陜西省經濟發展的重要資源,肩負維持區域生態平衡和促進人地協調發展的雙重任務[6] 。

對于怎樣把地形復雜、水資源匱乏的未利用地開發成可利用的耕地則是面臨的一個巨大的難題和挑戰。土地整治技術模式是為順利實現土地整治的經濟、社會和生態目標[7-8],在學習、總結、運用土地工程技術模式的基礎上,在梯田修筑技術、梯田雙埂技術、灌排水、田間道路、農田防護及生態保持等方面進行探索和創新,通過一系列技術創新,使渭北坮塬區的土地得到大規模開發和利用。

2011-2017年間,先后在渭南市、寶雞市開發利用土地面積約11.6萬畝。通過土地工程技術創新及配套設施建設,把區域內荒草地開發為旱能灌、澇能排、路相通、渠相連并配套防護林網的高標準農田。坮塬區荒草地整治技術的創新應用和項目的實施推廣實現了社會效益、經濟效益和生態效益的有機統一[9],不僅增加了耕地面積、改善了耕作條件、提高土地利用率和產出率,有效發揮出土地的生產潛力。同時對于治理水土流失,確保耕地總量平衡,促進當地農業增效、農民增收、社會穩定具有非常重要的作用。

1 集成技術創新

渭北坮塬區地形復雜、生態脆弱、水源緊缺且分布不均等自然特性嚴重制約了土地資源的開發利用。在通過梯田修筑、水源開發利用、灌排減壓等一系列技術創新,有效實現了渭北坮塬區荒草地的整治、利用和推廣,為渭北坮塬地的開發利用奠定了技術基礎。

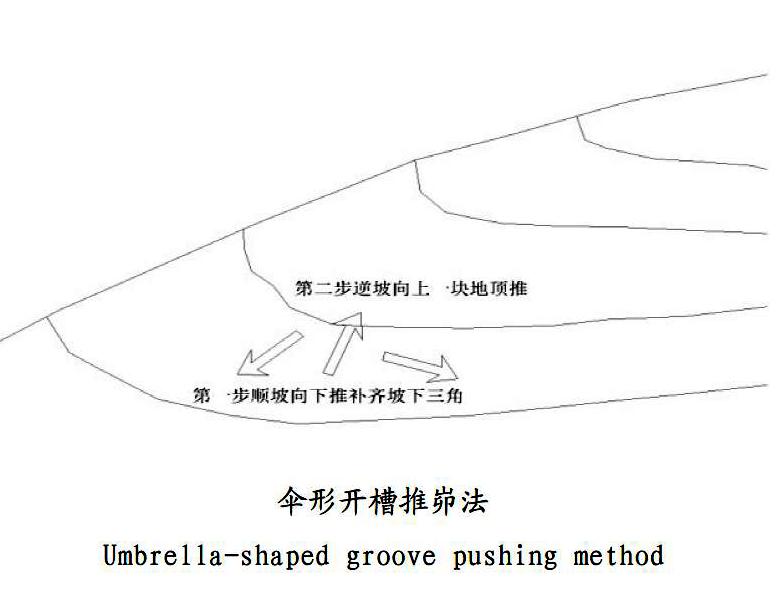

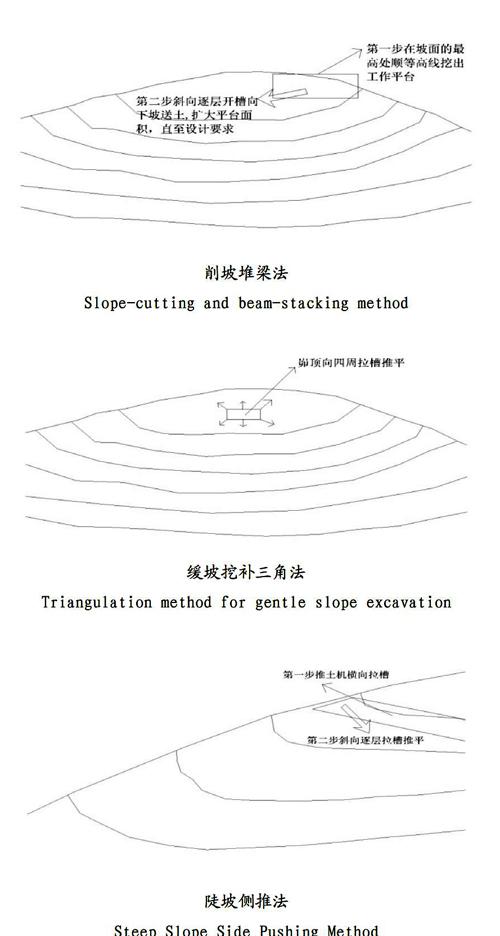

創新點一:梯田修筑技術。在修筑梯田時,由于地形地貌復雜,坡度陡峭,如何使用機械修筑梯田是項目實施的關鍵之處。經過多年的探索實踐,要使機械作業時達到優質、高效、低耗和安全生產的要求,根據地形的基本特點、設計標準和耕作需要,主要采取的修筑方法有:傘形開槽推峁法、削坡推梁法、緩坡挖補三角法和陡坡側推法。通過方法的創新,大大提高了梯田修筑的效率,降低了修筑成本,增加了田塊面積和使用率,同時很大程度上保障了施工人員的安全。

創新點二:梯田雙埂技術。田埂修筑過程中,采用“雙埂”技術,地埂的關鍵,要求田埂等高、埂外和埂頂壓實,控制標準均為上30cm,下50 cm,高40 cm,中間渠寬40 cm,深30 cm。雙埂的埂間種植核桃樹,樹苗因雙埂的保護而不被耕作機械所破壞,提高成活率、穩固邊坡。同時將雨水引入埂間,能有效利用降水并防止水土流失。由于項目區地大埝高,雙埂的修筑加寬了田邊安全距離,可有效防止農用機械安全事故發生。埝坡種植草本植物,可加快生態修復、減少水土流失。

創新點三:水源和灌排技術。因渭北坮塬區地表水不足,地下水位較深,坡度大且植被少等原因,水源和灌排則是項目實施最難解決的問題之一。為有效解決水源問題,在采用地表水與地下水相結合的方式進行灌溉,優先選用地表水,其次選擇開采地下水,通過合理測算灌溉保證率,以保障作物生長需水量。灌溉主要通過修建提水站把蓄積的地表水或井水提高到坡頂集水池,再通過承壓自流方式進行灌溉。排水主要依靠梯田田面滲入,多余的地表水通過田邊、路邊硬化渠道及時排出。對于管內積水可以通過在末端加裝泄水井排出,防止因冬季溫度過低而凍裂。

創新點四:管道減壓技術。由于渭北坮塬區地形復雜,落差較大,在輸水管道建設使用中,經常會出現管壓過大而導致水管爆裂的現象發生。過去通常采取在管路中設置減壓池或提高管材的等級等方法解決,導致建設投資大、建設工期長且管理不便。在大量工程實踐中,通過總結、摸索和創新,在管道支管上游加裝減壓閥,有效地解決了管路壓力和爆管問題,而且穩定可靠、使用方便、成本極低,同時還具有改善管道系統運行工況和有效的節水作用。

創新點五:開創了坮塬區水土保持新模式。黃土塬是一個受到雨水侵蝕的嚴重地區,針對這一問題,在土地整治中應充分考慮水土保持的重要性。為有效保持水土,項目把工程措施和生物措施有機結合起來。通過修筑梯田進行田面水平蓄水,就地攔蓄、就地入滲,從而控制塬面徑流,促進泥沙就地沉積。通過修建排水渠來導流山洪和排蓄路面徑流,既保證了路面完整又可蓄水以供農田灌溉。同時在梯田田坎及道路兩側植樹種草來保持水土和改善農田微循環。通過整治,減少了水土流失,改善了生態環境,對渭北坮塬區的水土環境改善具有重要作用。

2 應用推廣

為保障全省耕地總量動態平衡,切實落實中省提出的“以補定占、先補后占、占一補一、占水田補水田”的重大方針政策,服務陜西省城鎮化建設和經濟社會發展,在嚴格按照《陜西省土地整治工程新增耕地質量標準》推進項目實施的基礎上,通過在梯田修筑、水源、灌排和水土保持等方面的創新,使渭北坮塬區的荒草地整治得到了大面積的推廣。

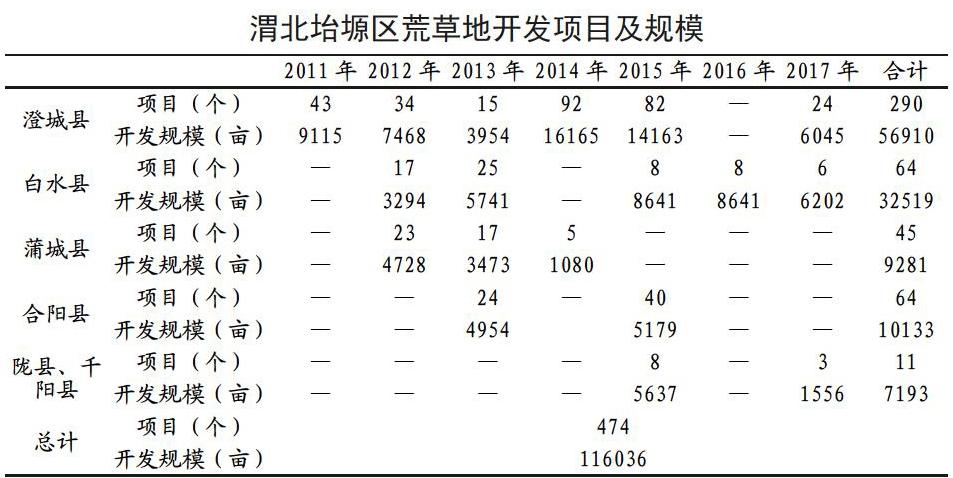

在2011-2017年,先后在渭南市、寶雞市2市6縣44個鄉鎮實施坮塬區荒草地整治類項目474個,開發利用土地面積約11.6萬畝。 其中:澄城縣實施荒草地整治項目290個,開發利用土地面積約5.7萬畝;白水縣實施荒草地整治項目64個,開發利用土地面積約3.3萬畝;蒲城縣實施荒草地整治項目45個,開發利用土地面積約0.9萬畝;合陽縣實施荒草地整治項目64個,開發利用土地面積約1.0萬畝;隴縣、千陽縣實施荒草地整治項目11個,開發利用土地面積約0.7萬畝。

通過技術創新和項目推廣,把渭北坮塬區的荒草地開發成為了旱能灌、澇能排、路相通、渠相連并配套防護林網的高標準農田。

3 效益評價

渭北坮塬區荒草地整治項目的推廣實施,在服務經濟社會發展的同時,在當地也產生了巨大的社會、生態和經濟效益,達到了社會效益、生態效益與經濟效益的統一,也為渭北坮塬區荒草地整治項目的進一步推廣和效益發揮樹立了典范,奠定了基礎。

3.1 社會效益

通過梯田修筑技術、灌排技術的應用和電力設施、田間道路、護田林網等配套工程的建設,徹底改變了坮塬區原來的土地荒廢狀態,不僅改善了村容村貌,提高了該地區的土地利用率和產出率,同時也為當地群眾生產觀念的轉變以及農業生產的發展起到了積極的推動作用,為荒草地類項目的開發利用具有重要的示范帶動作用,為全省乃至全國耕地總量平衡和糧食安全做出了重要貢獻。

3.2 生態效益

渭北坮塬區的開發整治,一方面將荒草地通過土地平整工程開發成規則有序、整齊劃一、平整美觀的梯田,可以最大面積的防滲雨水,對于不能及時滲透的地表水可通過田邊、路邊水泥硬化渠道快速下排,有效控制了地表水對泥土的沖刷,從而減少了水土流失和泥石流,大大增強了渭北黃土塬地抵御自然災害的能力。另一方面通過實施防護林工程,對區域內“田、水、林、路、村”進行綜合治理,不僅實現了方田化、水利化和林業化,改變了農村“臟、亂、差、無規劃”的原有面貌,而且增加了植被率,對涵養水源、改善生態環境和地區氣候、美化振興鄉村具有極大的作用。

3.3 經濟效益

項目的推廣實施,不但增加了項目區人均耕地面積,而且改善了當地農田基礎設施,改變了原有靠天吃飯的境況,形成了澇可排、旱可灌、旱澇保收的優良耕作環境。同時,地塊面積的增加,生產路、田間路的修筑,也大大的增加了耕作的便利性和機械化程度,從而降低了種植成本,減少了種植強度。據調查,種植小麥玉米,畝均年收入增加800元以上,種植蘋果、核桃、花椒等經濟作物,畝均年收入增加2000元以上。因此,項目的開發對渭北地區的農業發展、農民致富、農村繁榮具有重要意義,也為探索渭北地區鄉村振興、生態建設樹立了示范。

4 結論

通過梯田修筑、水源開發利用、灌排減壓等一系列工程技術的創新,為渭北坮塬區土地資源的開發提供了技術基礎,大力推進了渭北坮塬區土地資源的整治利用。工程技術的推廣,把昔日的荒草地變成了田成塊、林成行、渠相連、路相通、旱能灌、澇能排、旱澇保豐收的農田新景象,既防治了水土流失,保護了生態環境,又提高了農民收入,改變了農村面貌。同時,對地區經濟社會發展和國家糧食安全意義重大。

參考文獻

[1]林憶南,金曉斌,郭貝貝,等.隴東臺塬區雙壟全膜集雨溝播土地整治模式研究[J].中國土地科學,2014,28(12):56- 62.

[2]劉戰軍.渭北黃土臺塬區水資源供需分析與對策研究[J].陜西水利,2011,3:135-136.

[3]李會.渭北黃土臺塬區水土資源優化配置與潛力開發[D].西安:陜西師范大學,2010.

[4]韓霽昌.以土地工程夯實生態文明建設基礎[N].人民日報, 2016.

[5]韓霽昌.創新土地工程建設生態國土[N].中國國土資源報,2016.

[6]馬彩虹.基于GIS的黃土臺塬區土地資源開發利用生態風險分析[D].陜西師范大學博士論文,2013.

[7]蔡海生,陳美球,趙建寧,等.土地開發整理工程類型區劃分的概念與方法探討[J].農業工程學報,2009,25(10):290 - 295.

[8]蔡海生,林建平,朱德海.基于耕地質量評價的鄱陽湖區耕地整理規劃[J].農業工程學報,2007,23(5):75 - 80.

[9]趙磊.土地整治占補平衡項目的組織實施與管理——以渭北臺塬區其他草地為例[J].土地開發工程究,2016(02):46-50.

收稿日期:2019-07-11

作者簡介:陳朝陽(1986-),男,碩士,工程師,經濟師,研究方向為土地工程研究。