中新天津生態城水體水質保持技術研究

趙益華 馬同宇 褚一威 陶君 張博

摘要:2007年,中國和新加坡兩國簽訂戰略合作協議,決定在環境比較惡劣的區域,建設一個“資源節約、環境友好、經濟蓬勃、社會和諧”的新型城市,為中國其他同類地區提供借鑒和參考,經過多方優選,最終選定在天津的濱海新區。2008年開工建設,命名為中新天津生態城。生態城建設之初確定了22項控制性指標、4項引導性指標。其中,指標要求2020年,非傳統水源利用率達到50%,地表水環境質量達到IV類。本研究通過生態補水和水系連通循環的方式,實現河湖水體的有序流動和強制循環,最大程度地讓中新生態城區內河水活起來。通過水系連通,生態補水,實現“水清、水滿、水活”的調度目的,有效地改善生態城水環境質量。

關鍵詞:水系;水質;水量;生態城;連通

中圖分類號:X52 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)09-0-02

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.09.110

Research on water quality conservation technology of China-Singapore Tianjin ECO-City

Zhao Yihua,Ma Tong yu, Chu Yiwei,Tao Jun, Zhang Bo

(Tianjin Eco-City Water Investment and Construction Co.,Ltd.,Tianjin 300467,China)

Abstract:In 2007, China and Singapore signed a strategic cooperation agreement, the two countries decided in the area of environment is dirty, the construction of a “resource saving and environment friendly, economic boom, social harmony,” a new type of city, to provide reference for other similar areas of China, after optimization, finally selected in tianjin binhai new area.Construction began in 2008 and the city was named china-singapore tianjin eco-city.At the beginning of eco-city construction, 22 control indicators and 4 guidance indicators were determined.Among them, the target requires the utilization rate of non-traditional water sources to reach 50% and the surface water environment quality to reach class IV by 2020.This study realizes the orderly flow and forced circulation of river and lake water by means of the river pumping station and the use of sluice culvert to control the water level of the river, so as to make the river in china-singapore eco-city alive to the greatest extent.A one-way flow is formed in the landscape water body. By increasing the flow, optimizing the landscape water level and controlling the water level, the dispatching purpose of “clear water, full water and live water” can be realized, and the water environment and landscape in the ecological city area can be effectively improved.

Keywords:River system;Water quality; Flow;Eco-city;Connected

中新天津生態城地處天津市濱海新區,與天津濱海中關村科技園區和濱海新區漢沽毗鄰,區內現狀水資源短缺,生態城用水大部分需要靠外界供給。區域內的主要人工湖清靜湖凈面積1.1km2,與薊運河、薊運河故道河并稱生態城內三大水系。清靜湖前身為污水庫,規劃將建成生態城最大的景觀湖。這里將以五指島、北島、南島的形式,打造一個集產業、會展、旅游、休閑、居住等于一體的風情小鎮,實現與薊運河、故道河的“三水連通”。

1 中新天津生態城水系概況

1.1 地理位置

中新天津生態城位于中國東部、環渤海地區的中心、京津城市發展軸的北側、天津濱海新區內,距離天津中心城區45km、距離北京150km、距離河北省唐山市50 km,距離濱海新區核心區15km。

1.2 水文氣象

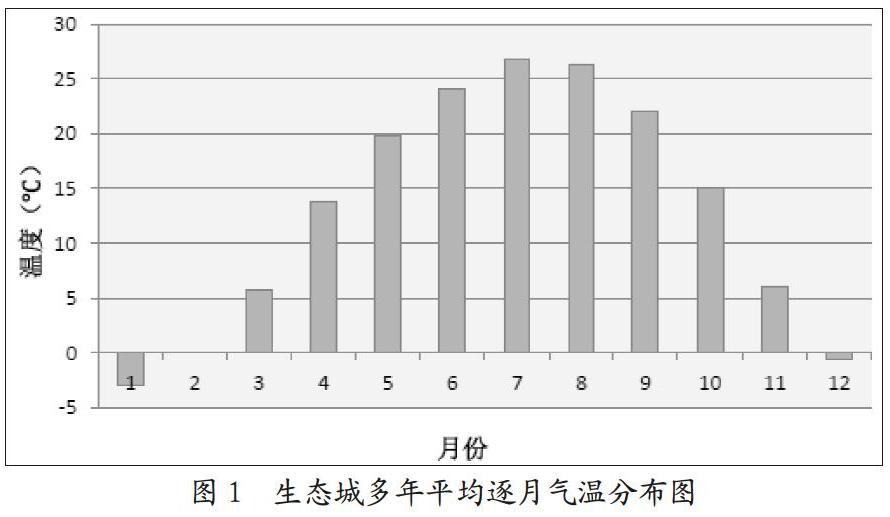

生態城區域氣候屬于大陸性半濕潤季風氣候,年平均氣溫12.5℃,最高氣溫39.9℃,最低氣溫-18.3℃。

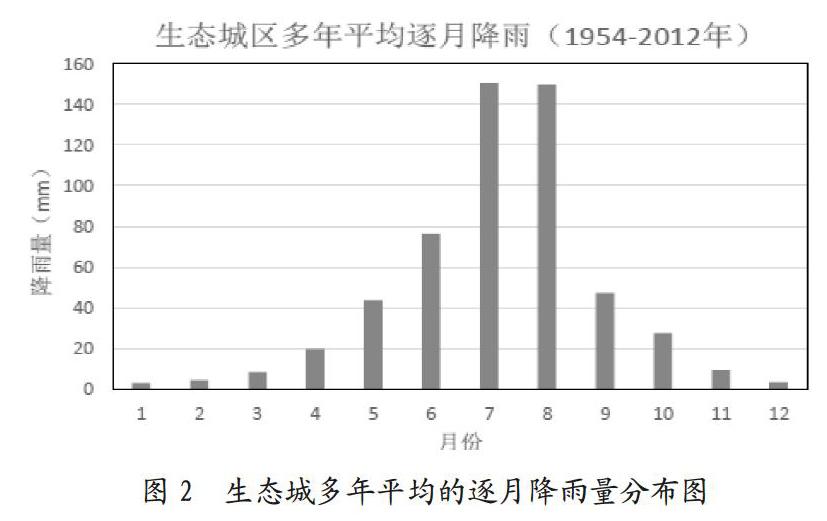

年平均降雨量602.9mm,降水多集中在7、8月份,占全年降水量的60%。年蒸發量為1750-1840mm,是降水量的3倍左右。每年1~3月份西北風最多;4~6月份以南風居多;從7月份開始到9月份東風最多;10~12月份,西北風、西南風最多。生態城多年平均逐月氣溫分布圖如圖1所示。

生態城區年降水量為500mm左右,年平均降水日數為65~75d。生態城區的汛期為6月中旬至9月中旬。汛期的平均雨日在45d左右,夏季降水量為440~600mm左右,占全年降水量的80%~85%,又主要集中在7、8月份。

生態城多年平均的逐月降雨量分布圖如圖2所示。

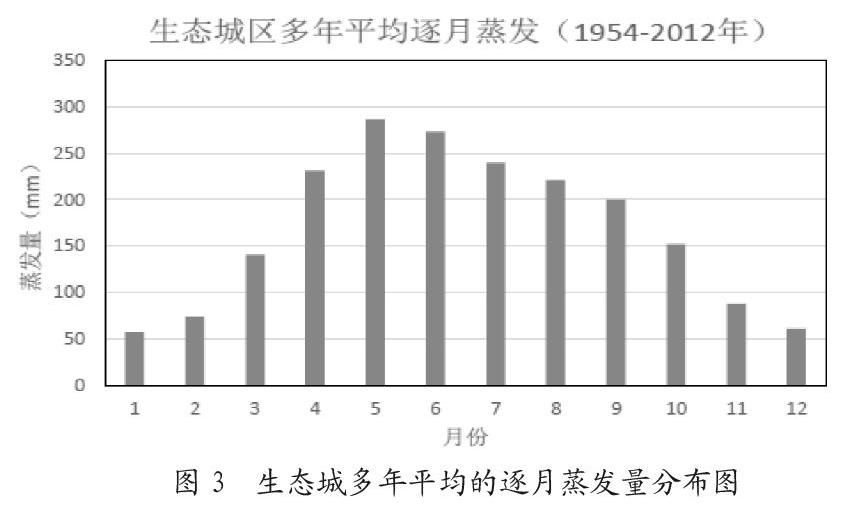

生態城區的年蒸發總量約為2025mm左右,大于年降雨總量。結果表明,生態城水系由于蒸發導致的水量損失較大,需要通過水平衡計算水體所需的補水量,生態城多年平均的逐月蒸發量分布圖如圖3所示。

1.3 水體水系分布情況

中新天津生態城水系屬薊運河水系,水系主要有薊運河、故道河、靜湖、惠風溪等。生態城水系規劃形成以位于起步區中央的靜湖及故道河為核心,以人工水系為生態走廊,以水系兩側濕地為緩沖帶,以城市綠網為生態屏障的城市水環境生態格局。

2 問題與需求分析

2.1 水資源量不足

中新天津生態城位于嚴重缺水的海河流域下游,屬于資源型嚴重缺水地區。截至2016年12月,生態城傳統水源均為外調,包括引灤水,南水北調水和岳龍地下水,在凈水廠與海淡水摻混后通過生態城自來水系統供給用戶,包括居民生活、公建、工業、道路、綠化,100%使用自來水。其中生活、公建、和產業用水產生的污水匯入污水系統,與漢沽方向污水混合構成生態城污水資源;污水處理凈化后達到A標準后的低品質再生水可以作為景觀生態補水,但由于2016年之前漢沽方向污水摻有化工園區廢水,大量難降解物質使其不適宜作為生態補水,直至2016年6月后水質轉變。

2.2 水質污染嚴重

現區內主要水體由原漢沽工業污水庫改造而來。從2012年開始,生態城先后完成清凈湖湖底110萬m2清淤工程;清淤完成后,于2014年9月建設完成清凈湖湖岸長度6.5km,共12.72萬m2的湖岸景觀工程建設,包括靜湖生態護岸、耐鹽堿景觀植物篩選、種植與水域綠化養護、靜湖與故道河水系連通的橋涵等水利設施的建設,完成堆山環境風險檢測及底泥污染物防滲設施升級,水域面積110hm2。但隨著時間的推移,靜湖和故道河水體中氮、磷等營養物質濃度逐漸升高,含量逐年累計升高,水體水質數值也逐年波動升高。

2.3 水系循環連通系統

合作區水循環聯通系統:包括靜湖、故道河、惠風溪、甘露溪及其他潛在的淡水水源,影響構建生態城水系連通循環的關鍵問題:

(1)目前薊運河生態城段水量呈逐年下降趨勢,水質水量均無法滿足生態景觀要求。因此從薊運河調水作為長期日常補水水源補給故道河和靜湖,難度較大。(2)故道河內基本無清水來源,目前補水水源主要來自于降雨、污水廠低等級再生水補水。該區臨近入海口,鹽堿地滲透導致該區水體含鹽量較高。(3)合作區水系統的鹽度較高,即便有充足的水量對整個水系統水量進行置換,但鹽堿地下水的滲透又會使得水體含鹽量上升,因此需要找到一個水鹽平衡,這就需要通過水量和鹽度平衡計算與水力水質模擬技術來確定和論證適當的補水需求。(4)對于故道河、靜湖、惠風溪,目前看來生態城水處理中心的再生水水量較為穩定,可以考慮作為日常補水水源。

3 生態城河道水系補水循環研究

由于生態城故道河現狀未全部治理完畢,因此在故道南側采用人工堤壩形式將已治理段與未治理段隔離,如圖4所示。

3.1 水體補水方案研究

根據水量平衡計算,生態城淡水系統近期需要的生態補水量約為 4萬 m3/d ,遠期約需 8萬 m3/d ,才能滿足水生態、水環境以及水鹽平衡等面的需求。綜合考慮,生態城淡水系統的補水方案如下:

(1)近期(2018-2020年):目前,生態城水處理中心已完成提標改造,出水水質達到天津市污水處理廠地標A標準,水質指標與地表水IV類標準接近。因此,建議近期生態補水量4萬m3/d主要由生態城水處理中心出水提供。(2)遠期(2020年后):日常補水換水主要由生態城水處理中心排水提供,淡化海水的補水為輔,總補水規模約為8萬m3/d。2020年后假若薊運河水質能達到地表水IV類標準,可以考慮在薊運河豐水期作為季節性換水水源或者應急換水水源,通過薊運河稀釋生態城的地表水體中的含鹽度,減少TDS的濃度。

通過以上補水方案 ,生態城水體的換水頻率可達每年置換2到3次,水體水質有望維持在IV類地表水質標準,水體中的總溶解性固體(TDS)濃度可以稀釋到1000 mg/L以下,達到灌溉用水的要求。

3.2 水體循環方案研究

結合相關規劃和實際建設需求,淡水系循環聯通工況包括:

現狀:生態城水處理中心出水補水水源4萬m3/d;故道河南段隔離堰未拆除;靜湖循環泵站已構建。

遠期水循環方案(2020年后):待故道河整體治理完畢后,南段隔離堰將拆除;屆時將在故道河北段建設循環泵站,將于已建成的靜湖循環泵站形成整個生態城起步區水系“大循環”,生態城水處理中心和海水淡化廠補水共8萬m3/d。

4 結語

實施遠期水循環方案后,由于以生態城污水處理廠作為主要的日常補水源,在循環泵站的配合下,靜湖內部形成了逆時針的循環,極大改善目前類似于“死水”的水體,可以有效維持良好的水質。預計水體自凈能力可提升10%~30%左右。

參考文獻

[1]李宗禮,郝秀平,王中根,等.河湖水系連通分類體系探討[J].自然資源學報,2011,26(11):1975-1982.

[2]李原園,酈建強,李宗禮,等.河湖水系連通研究的若干問題與挑戰[J].資源科學,2011,33(3):386-391.

[3]楊洵,梁國華,周惠成.基于MIKE11的太子河觀葠河段水文水動力模型研究[J].水電能源科學,2010,28(11):84-87.

[4]梁靈君,楊忠山,劉超.基于MIKE11的北京市典型區域降雨徑流特征研究[J].水文,2012,32(1):39-42.

[5]朱茂森.基于MIKE11的遼河流域一維水質模型[J].水資源保護,2013,29(3):6-9.

[6]譚炳卿,姜廣斌,房新勤.分質水量綜合評價方法的研究及應用[J].水資源保護,2005.21(4):47-51.

[7]黃琳煜,聶秋月,周全,等.基于MIKE11的白蓮涇區域水量水質模型研究[J].水電能源科學,2011,29(8):21-24.

[8]林波,劉琪璟,尚鶴,等.MIKE11/NAM模型在撓力河流域的應用[J].北京林業大學學報,2014(5):99-108.

[9]趙益華,陶君,馬帥.天津生態城水體水系連通及循環利用凈化[J].智能城市,2016(10):254.

收稿日期:2019-06-20

基金項目:國家水體污染控制與治理科技重大專項 (2017ZX071 06002-04)

作者簡介:趙益華(1967-),男,漢族,碩士,高級工程師,研究方向為水污染控制與水環境治理技術。

通信作者:馬同宇