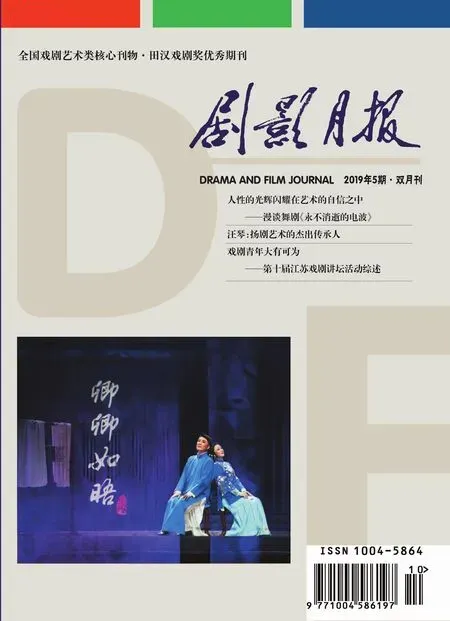

京劇《擋馬》中楊八姐的舞臺表演

汪雅文

武旦是京劇旦角行當之一。京劇《擋馬》作為武旦行當中具有反串特色的劇目,能夠拓寬演員的戲路。這出劇目是我在黑龍江省戲曲學校向張國華老師學習的,通過多年的舞臺實踐,我對這出戲的表演特色有了更深的認識。文章將通過以下三個方面對劇中楊八姐這個人物的表演特點進行分析。

“楊家將”的故事發生在北宋初年,《擋馬》是一出新編歷史戲,又名《攔馬過關》。故事講述了北宋年間,天波府楊八姐因其兄楊延昭被困番邦,為打探消息,喬扮男裝進入遼邦勘探軍情。途中路經一間酒肆,酒肆主人名叫焦光普,為焦贊之弟,因隨“楊家八虎”暗闖幽州,兵敗流落番邦,苦無腰牌難回南朝,乃在柳葉鎮開設酒店。焦光普偶遇番將打扮的楊八姐,欲要盜其腰牌,重返故國,卻在盜牌之時發現八姐女兒之身,并識破八姐身份。楊八姐與之展開搏斗,后焦光普辯明身份,二人異國相認,不勝驚喜,焦光普改扮馬僮,與楊八姐結伴同返宋營。

一、人物形象

1、文本形象

《擋馬》一戲,源于清代錢德蒼所著的《綴白裘》十二編本中第十一編“花部”專集。劇中楊八姐只身一人喬裝改扮潛入遼境,歷盡艱險勘探軍情,表現了楊門女將巾幗不讓須眉、女中豪杰的英武形象。

2、舞臺形象

在戲曲舞臺上,楊八姐妝容俊扮打蠟扦。頭戴粉色扎巾、額子,盔上雙翎、狐貍尾。身穿粉色箭衣,胸前佩戴護心鏡,外系藍色絳子,腰系大帶,腰間前垂腰牌,下穿淺色彩褲,足下踏厚底,后掛寶劍,手持馬鞭。唱念做打間,以女扮男裝的舞臺形象表現出楊八姐的颯爽英姿。

二、行當及劇中人物的表演特點

武旦,大多扮演勇武的女性,如女將和江湖人物中的各類女俠,在舞臺表演中注重武打、技巧的運用以及“美、媚、脆、銳”的表演風格。

京劇《擋馬》中的楊八姐一般由武旦飾演。楊八姐雖由武旦行當扮演,但從劇情設定的“女扮男裝”上來看,該劇人物楊八姐從扮相、唱念、身段上都與武旦行當常規劇目中的角色有所不同,為區別武旦常規劇目角色中“美、媚、脆、銳”的表演風格,針對特定角色,在舞臺表演中還需加入武生講求的“漂”“率”二字。

1、唱念

武旦唱念使用小嗓,此劇由武旦“反串”武小生。在唱念上要做到真假嗓的結合,同時還要根據舞臺劇情轉換,例如等到自報家門言及女兒身份時,在念白和表情動作里又要透出一股女兒的嫵媚來,特別是在“相認”片段中,楊八姐得知焦光普真實身份后念白的變化,與前面形成明顯反差,起到了很好的舞臺效果。

2、身段

武旦“反串”武小生,在身段功架上也要依循武小生的舞臺規范,臺步、圓場、山膀之外,還要蹬上二寸半的厚底。這一切都與原有武旦的身段規范和基本功相差甚遠,可以說都要下苦功從頭再練。

3、表演和技巧

前輩說過“無戲不感人、無技不驚人”,作為武戲的《擋馬》將“戲”和“技”融為一體。“趟馬”一出場,楊八姐便以一個馳騁遼邦的小將形象出現在觀眾眼前,通過“控腿掏翎子”這一高難度技巧展示,在觀眾眼前展現了舞臺人物的英武形象。“臺上一分鐘、臺下幾年功”,這個高難度技巧考驗的是演員平日里練習的腿功和厚底功,同時在趟馬、擋馬、驚馬、勒馬等身段表演上要更加強調武小生的英武之“美”以及功架亮相時利落的“脆”勁和“銳”氣。

“做中有唱、打中有做”是武戲的難處,恰是本劇的妙處,一套結合唱的盜腰牌舞極富幽默感。最后的開打是本劇的亮睛之處,通常,武戲的打斗場面總是敵對雙方打個你死我活,而在此戲中,楊八姐由于身份被焦光普識破,所以她的打是拼盡全力往死里打,而焦光普已經識別出楊八姐的身份,他的打則主要是避讓、保護楊八姐。這段開打,充分利用桌子、椅子,打得有聲有色,成為一段在特定情境里與眾不同的開打。此外,戲近尾聲,舞臺節奏越來越快,演員的氣力也用去大半,此時楊八姐的表演必須講求“漂、率”二字,也就是更加的矯捷靈活、更加的利落帥氣,這樣才能與當時楊八姐追殺焦光普的迫切心境相契合,從而準確把控各項高難度技巧造型,強化戲曲的舞臺審美。