繪本設計中圖像暗示的主要修辭方法

(上海師范大學 200234)

一、暗示性圖像

波蘭藝術史家揚·比亞洛斯托基將圖像分為“解釋性的圖像志”和“意圖性的(或暗示性)圖像志”。借用揚·比亞洛斯托基的說法,繪本中的圖像也可分為“解釋性的圖像”和“意圖性(暗示性)的圖像”,前者可以理解為:作者運用相對紀實的圖像來配合文字敘事且圖像與文字傳達的信息內容并無兩樣。后者則是作者在圖像設計中,基于故事本身的合理性充分發揮主觀能動性,將自己對事物的意念與情感注解到圖像中,使其既“服務”于文字又“脫離”于文字,達到傳遞故事深層意義的目的。通常情況下,繪本中的暗示性圖像提供了文字所沒有傳遞出的一部分內容,其目的除了給讀者留有空間自己去尋找和理解故事的起承轉合之外,同時也是為了圖文之間的關系更加緊密而有趣,自始自終,閱讀是讀者與書本內容之間的互動行為,而不是作者一個人在自說自話,因此,圖像的信息如何表達、如何傳遞顯得尤為重要,而如何使圖像具有暗示性且運用哪些修辭方法,正是筆者接下來要具體探討分析的問題,通過閱讀分析,筆者總結了大概五種常見的修辭方法,下面通過一些例子具體分析。

二、主要修辭方法例舉與比較

1.象征與夸張

相關研究者提到:“黑格爾指出,‘象征一般是直接呈現于感性觀照的一種現成的外在事物,對這種外在事物并不直接就它本身來看,而是就它所暗示的一種較廣泛較普遍的意義來看。’”1例如一幅鴿子圖像象征著和平,然而鴿子還有其他象征含義,如使者等,象征和平的也可以用其他圖像符號表示,形象和意義并無完全一致,因此在這里我們是就象征所暗示的一種普遍性意義來看。

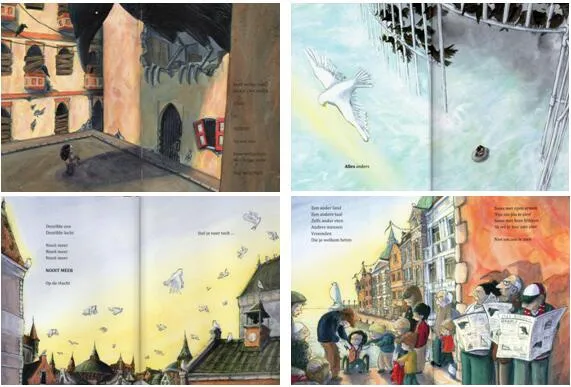

圖1

《Opdevlucht》(《在飛機上》,圖1)是一本以戰爭為主題的繪本,但整本書至始至終沒有出現士兵、槍火等戰爭中會出現的事物,而白色鴿子與黑色大鳥貫穿始終,經驗認知則告訴我們:白色的鴿子象征和平與正義,黑色的大鳥象征兇殘與邪惡,從色彩角度講,白色象征純潔與希望,黑色則象征黑暗與絕望,黑色與白色的對比同時也暗示了正義與邪惡的碰撞。由于戰爭題材本身具有的暴力性、恐怖性,其場面不太適合具象表現給身心正在發展的兒童,因此,作者通過在圖像中運用象征的手法暗示戰爭正義與邪惡的兩面性以及殘酷的戰爭背景下人們時刻緊繃的狀態。故事最后,小女孩被解救出來,圖像右半部分卻站著三個拿著報紙的人,報紙上繪有一些黑色的大鳥形象,不管是人物造型還是墻面上的投影,都跟大鳥的特征不謀而合,象征著黑惡勢力。相信這一點也是作者的有意安排,其目的也許是暗示和平的環境里也有危機的存在,這一手法的處理使得故事更具現實意義與真實感。

值得一提的是,在此繪本的部分圖像中,作者還運用了對比夸張的手法。例如圖像所呈現的比房屋還大的鳥、巨大的籠子等,在某種程度上此手法也具備暗示的功能,圖中小女孩的渺小與巨鳥的龐大形成對比,暗示了女孩的弱小無助與邪惡勢力的強大,強調了戰爭給人帶來的緊張與壓迫感。作者顛覆傳統習慣,用違反經驗和邏輯判斷的方式來創造出奇制勝并使人印象深刻的藝術效果,在下文提到的繪本《大家來聽音樂會》同樣也運用到此方法。

2.明喻與反復

“明喻是明確比較兩個不同的事物、影像、想法或相似點。它的使用,可能是一種不自覺中的頻繁。”2在圖像語言中,為了表達情感或涵義,通常會使用明喻來表示。例如眼睛里冒著愛心,表示愛,腦袋旁出現感嘆號,表示驚訝或震驚。繪本創作者們經常會發掘新的明喻手法,運用事物之間的共有特質或相似性去組織圖像。“反復”是作者為了突出強調某種意思或情感,特意重復使用某些圖案或符號等,在繪本《好想吃榴蓮》中,作者就多次使用了這一手法。

圖2

繪本《好想吃榴蓮》(圖2)講述的是一只小老鼠突然想吃榴蓮,榴蓮是什么味道呢?它問遍了所有的動物,卻也只得到了一個模糊的概念。最后它鼓起勇氣嘗試了榴蓮,雖然味道難聞,但吃起來味道卻很不錯,小老鼠頓時愛上了吃榴蓮!作者在繪本中將文字圖案化,不斷重復“好想吃榴蓮”五個字,通過反復重復這五個字來暗示小老鼠對于吃榴蓮的渴望之大,相信畫面外的讀者也能強烈地感受到這一點,當小老鼠嘗試后,其他動物也紛紛加入到想吃榴蓮的行列,作者再一次通過文字(圖案)反復重復的手法來暗示其他動物對吃榴蓮的迫切、渴望之情。文字和心情本身是沒有聯系的,反復重復的文字卻讓人感受到一種急迫的心情,在某種程度上,也可以說作者運用了明喻的手法,運用不同事物之間的相似點——“重復”與“急迫”來表達情感。

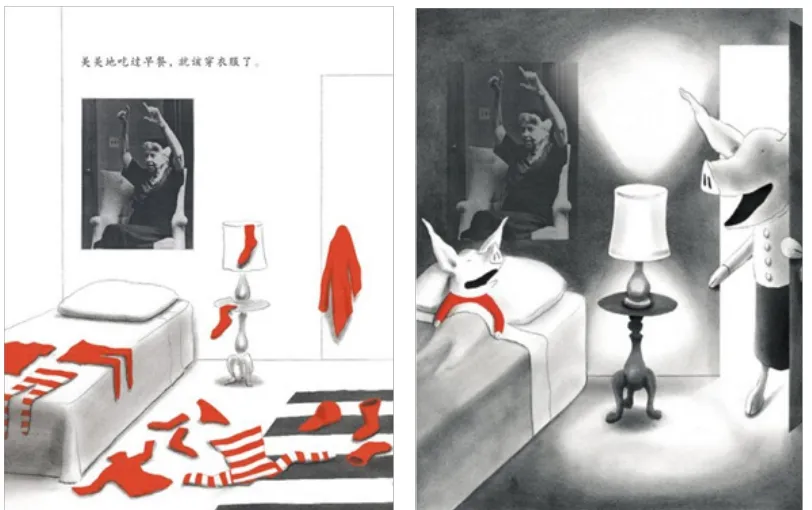

圖3

同樣的方法在《鱷魚愛上長頸鹿》(圖3)也有所體現,故事講述的是一個小小矮矮的鱷魚先生,愛上了挺拔美麗的長頸鹿的故事。故事開始描繪的是鱷魚先生心神不寧與不知所措,讀者都知道他肯定是因為愛上了長頸鹿,因為書名已經告訴了我們,然而,畫面中并沒有出現長頸鹿!但是如果你仔細觀察圖像,在某個不起眼的位置就會發現“長頸鹿”的身影。如圖3所示,第一幅圖中鱷魚蓋的被子的花紋像長頸鹿的斑紋一樣,第二幅圖連天空都是長頸鹿的斑紋......花紋既是被子的圖案也是長頸鹿的斑紋,作者利用兩者的相似性構成了圖像。這樣的處理方式和《好想吃榴蓮》不太一樣,盡管都是明喻的手法,但前者是一種更具抽象性的表達方式,需要讀者調動感官去感受,后者則更直觀具象,只要稍加留意,就不難發現作者的小“心機”。

由此可見,作者在細節中通過明喻的方式給讀者以暗示,不論是具象的畫面,還是獨具代表性的圖形符號,都留有讀者自己去發掘的空間。并且,對于繪本的主要受眾來說,這樣的構思不但會讓他們更有參與感,還會使作者在主題的傳達上時刻保持統一感與清晰性。假設圖像中沒有這些暗示,故事情節雖然不會受影響,但也缺少了趣味性和細節性,整體故事的發展也過于平鋪直敘且單一乏味。

3.暗喻

與明喻不同,“暗喻是比喻修辭的一種,是一種隱晦的比喻,是將兩種對象加以暗示性的比較。這兩個對象可能相似,也可能不相似,但它們都具有某種相同的物質。”3視覺圖像的暗喻通常是指圖像中出現兩者及以上,看似毫不相干實際卻具有相似物質的圖像元素,它們共同建構圖像,使人產生聯想并指向同一情感訴求。

圖4

以繪本《奧莉薇——拯救馬戲團》(圖4)為例,故事主要講述的是主人公奧莉薇在馬戲團大展身手,無論是走鋼絲般的驚險,還是兇猛的獅子,她總是勇往直前,自信樂觀……并以此拯救了整個馬戲團。如圖4所示,畫面上一片狼藉,墻上貼著醒目的被譽為“世界第一夫人”的埃莉諾·羅斯福的照片。照片的紀實風格與畫面風格顯然不是統一的,也和故事內容沒有相似性,那么作者為什么要如此安排?如果你了解照片的主人公,就會知道她擁有女性少有的獨立、冷靜與自信豁達,因此我們可以猜想作者是想借照片上的人物告訴讀者,奧莉薇也有與埃莉諾·羅斯福相似的性格,不論從風格還是造型上,兩者是毫無關聯的,但人物的共同性格卻使得它們有了聯系。

正如前文所說,作者將看似毫不相干實際卻具有相似物質的圖像元素巧妙地安排在一起,共同建構圖像,正是運用了暗喻的手法,暗示了主人公奧莉薇自信、樂觀、勇敢的性格特征,后面故事的發展也印證了這點。另外,整本書的圖像都以黑白為基調,只有奧莉薇的衣服都是紅色的,通過色彩象征,也暗示主人公奧莉薇是一個自信活潑、積極樂觀的女孩。

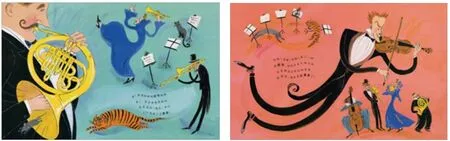

以語言來形容造型和色彩是很難的,用語言來形容聲音也無法讓人感知聲音的特別。在《大家來聽音樂會》(圖5)這本繪本中,作者很幽默地將每一位演奏者夸張扭曲的形態,與其所演奏的樂器在造型上相呼應,讓讀者從視覺上感受到這場音樂會的悠揚動聽。小提琴的演奏者穿著燕尾服,身體成流線型,似乎暗示著琴聲的委婉多情;圓號由矮矮胖胖的紳士演奏;長笛的演奏者身姿瘦而修長。另外在整體的人物運動流線上,圖畫繪制者也巧妙地利用了流線型運動線,隨著人物的不斷增加,音樂也隨之飄揚,讓讀者仿佛置身于這場音樂會中。

盡管人物本身和音樂是沒有關系的,然而人物造型經夸張后的變形及人物的動線都具有音樂動感,這樣的變化造型與音樂的韻律無疑是相似的,因此可以說是運用了暗喻的手法,同時也運用了夸張的手法,共同暗示音樂的悠揚與美妙絕倫,以致所有演奏者都沉浸在音樂會的表演中,包括觀看的讀者們。

圖5

三、結語

正如日本著名圖畫書藝術家松居直曾說過的那樣,繪本不是簡單的“圖+文”的關系,而是“圖×文”的關系,圖像的作用是確認及強化文本,以期達到文本所沒有涵蓋的含義或其他作者想要傳遞的信息。以上是筆者結合相關學科知識,分析羅列出繪本圖像中常用到的幾種修辭方法,希望對從事繪本設計和創作的人能夠提供一些思路,相信在其他優秀的繪本中還有更多的修辭方法等待著我們去發現和借鑒,而合理地運用一種甚至多種修辭方法來達到圖像暗示的目的,不但會使繪本的圖像語言更加豐富、立體,而且帶給人們的思考也將更有價值和意義。

注釋:

1.段鋼.圖像時代的符號和象征[J].天津社會科學,2006(04):27-31.

2.劉和海.符號學視角下的“圖像語言”研究[D].南京師范大學,2017.

3.劉和海.符號學視角下的“圖像語言”研究[D].南京師范大學,2017.