岷江雜谷腦河跨過溝泥石流致災機理及發展趨勢

(四川省地質工程勘察院, 四川 成都 610000)

跨過溝地屬四川阿壩州理縣箭山村,位于岷江水系一級支流雜谷腦河的右岸。溝口是G213國道和部分箭山村農戶居住區,泥石流災害對溝口居民及國道存在著重大安全威脅。跨過溝在20世紀70~80年代曾暴發過間歇性小規模泥石流,2008年汶川地震產生的大量松散物源,致使該溝在震后的雨季時常暴發山洪災害[1-2]。其中2011年7月6日該地區突降暴雨,隨即引發了山洪,洪水高出護堤頂面約0.5 m左右,致使部分漿砌塊石護堤被沖毀,并淹沒了箭山村居民區道路和部分居民房等。

國內外學者對泥石流的致災機理及發展趨勢預測開展了大量的研究工作。Hollingsworth 等使用計分法疊加評價因子,得到了危險評價結果[3]。劉希林等建立了基于物理模擬試驗的泥石流危險范圍預測模型[4]。唐川等通過遙感解譯、野外調查及現場訪問等手段,分析了于2010年8月14日暴發的映秀鎮紅椿溝泥石流的形成及運動堆積過程,有助于進一步認識強震區泥石流的致災機理及發育條件[5]。羅健等從降雨、物源量等方面分析了龍王溝泥石流的動力學特征[6]。田樹峰等[7]通過遙感解譯和現場調查,計算了綿九高速-平武段泥石流的運動參數特征,并分析了其危害模式,提出了相應的治理措施。

筆者在前人研究的基礎上,通過野外調查、物理實驗及理論研究等方法,分析了薛城鎮箭山村的跨過溝泥石流的發育特征、致災機理、發展趨勢等,旨在對跨過溝泥石流的監測預警及防治工作提供參考。

1 形成條件

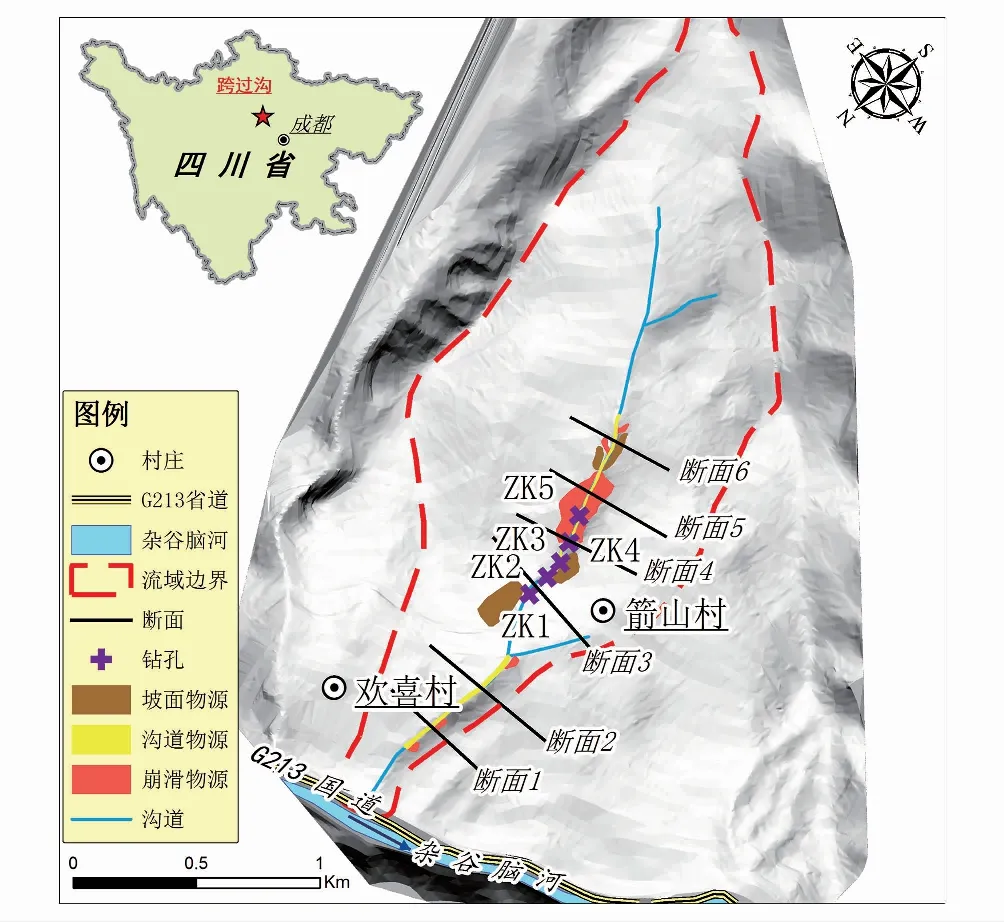

跨過溝位于阿壩州理縣薛城鎮箭山村岷江一級支流雜谷腦河右岸,西距理縣縣城23 km(見圖1),溝口處為G213國道及部分箭山村農戶居住區。泥石流流域的地形起伏和溝道縱坡降較大,為泥石流提供了有利的匯水條件;流域揭露的地層主要為炭質千枚巖和石英巖,汶川地震產生的大量殘崩坡積物淤積于溝道及其兩側斜坡處,形成了豐富的物源條件。

1.1 地形條件

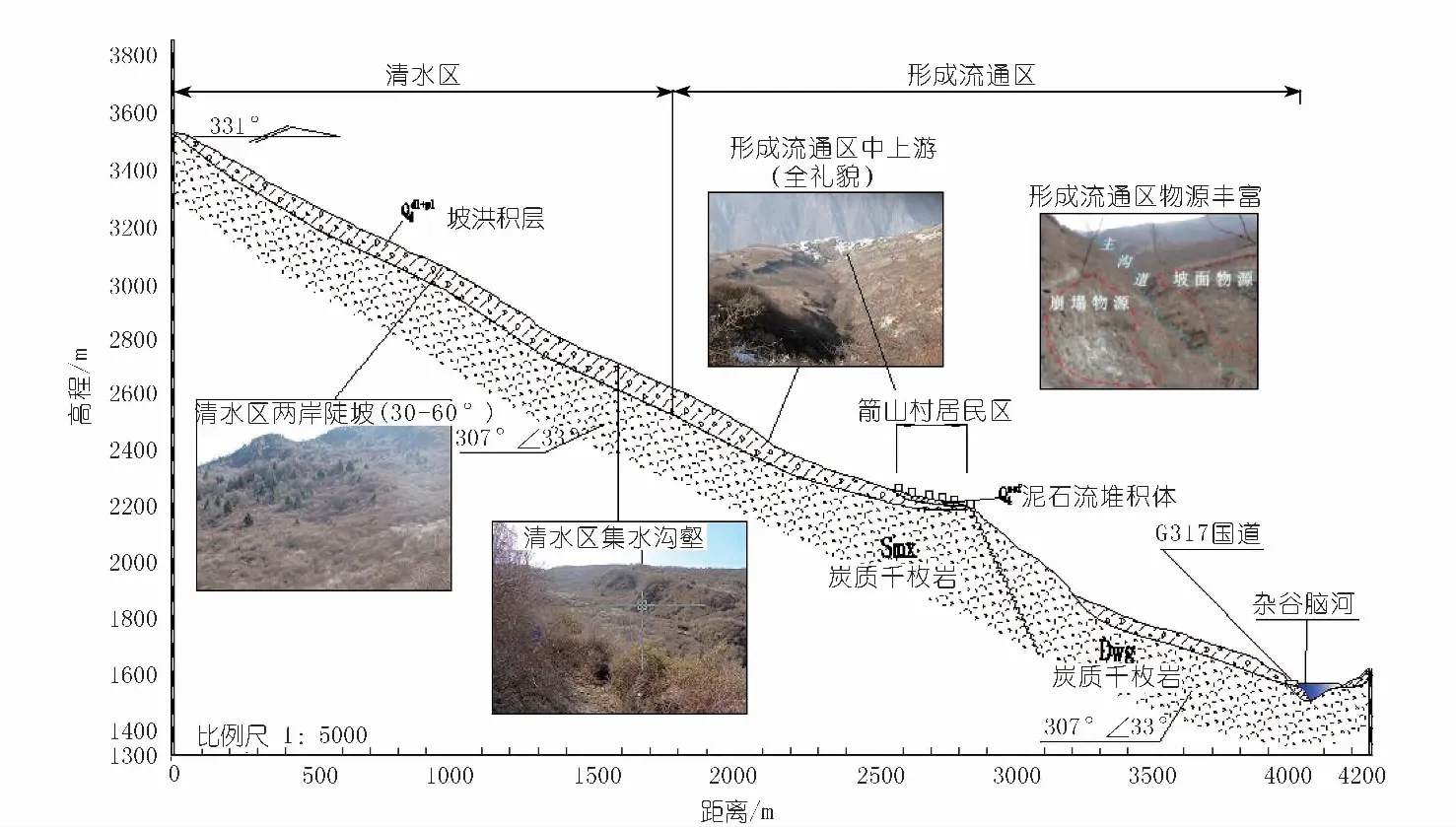

跨過溝地屬剝蝕侵蝕高山地貌,流域形態呈“柳葉形”,無明顯支溝發育,整體地形上陡下緩,底部發育深切溝谷,多為“V”型,局部呈“U”型。最高海拔位于溝頂,約3 500 m,最低海拔位于溝口處,約為1 540 m,相對高差達1 920 m,平均縱坡降較大,約為472‰,如圖2所示。

圖2 跨過溝泥石流縱斷面Fig.2 Profile map of Kuaguogou gully debris flow

圖1 跨過溝泥石流流域概況Fig.1 Watershed overview map of Kuaguogou gully debris flow

(1) 清水-形成區。該區域為溝床高程2 610 m至溝床最高點,面積約為1.72 km2,溝長1.75 km,地形陡峻,兩岸斜坡坡度約為30°~65°,局部近乎垂直,平均縱坡降達到509‰,多為巖質斜坡,覆蓋層較薄(0.2~0.5 m),植被發育稀疏,只有零星不穩定斜坡發育。總之,該區良好的匯水條件可以為泥石流提供有利的水動力條件。

(2) 形成-流通區。該區域為高程2 610~1540 m段溝道,該段匯流面積2.25 km2,溝長2.4 km,溝床縱比降446‰,地貌主要為峽谷地貌,局部段較寬緩。該區發育大量溝道堆積物、岸坡崩滑堆積物、坡面侵蝕堆積物,這些潛在物源極易在泥石流體的侵蝕作用下被裹挾,從而大大增加了泥石流體體量及其流量。總之,該區充足的物源條件將對泥石流的規模產生放大效應,進而增加泥石流的危害。

1.2 水源條件

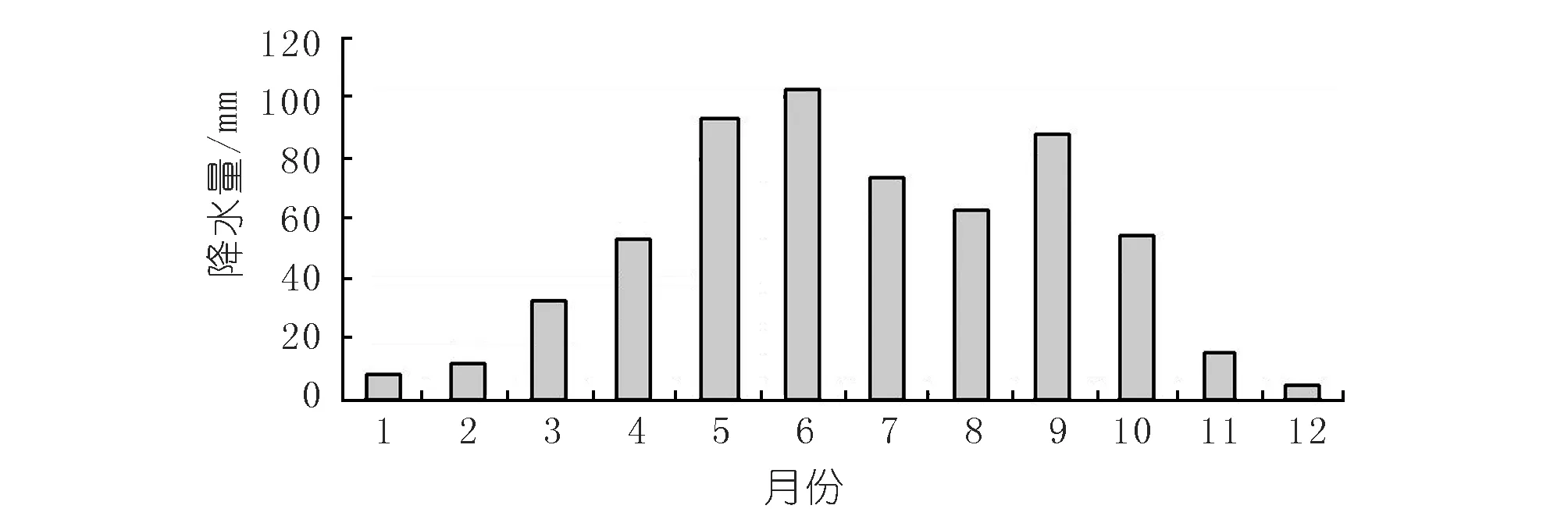

研究區多年平均降雨量為483.6 mm,多集中在5~9月份,占全年的將近69%。通過查閱《四川省中小流域暴雨洪水計算手冊》[8]可知,該地區日最大降水量為55.9 mm ,1 h最大降水量為22.3 mm ,10 min 最大降水量為18.1 mm (見圖3)。雨季較為豐富的降雨條件為跨過溝泥石流提供了有利的水動力條件。

圖3 研究區各月平均降雨量Fig.3 Monthly average rainfall in the study area

1.3 物源條件

調查發現,跨過溝泥石流物源主要集中分布在形成流通區中上游區域,可分為崩滑物源、溝床侵蝕物源及坡面侵蝕物源(見圖1)。其中共計7處崩滑物源,總量約45.25萬m3,動儲量為6.85萬m3;溝床侵蝕物源有3處,共計約3.59萬m3,動儲量約為1.64萬m3;坡面物源1處,約為1.17萬m3,動儲量約為0.58萬m3;物源總量約為50.0萬m3,約有9.07萬m3的物源可能參與泥石流活動。

2 泥石流活動特征

2.1 泥石流沖淤特征

跨過溝形成流通區的沖淤現

象最為顯著,中上游下切側蝕段、中游淤積段、下游下切側蝕段分別體現出不同的沖淤特征。

(1) 中上游段(見圖4)。該段常年流水,溝谷形態主要表現為“V”型,侵蝕類型主要表現為側蝕和下切,最少下切深度約為0.5 m,最大約為2.0 m。溝道兩側堆積崩滑體,溝底寬一般3~5 m,匯流集中,溝道平均坡降400‰左右,沖刷特征明顯,近年平均沖刷深0.2~1.0 m。

(2) 中游段(見圖5)。該段主要位于跌坎上部箭山村農戶聚集區,地勢寬緩,溝道形狀主要呈U型,溝寬約3~10 m,平均縱坡約232‰。因為地勢平緩,所以泥石流在該段的運動形式主要表現為淤積,歷次泥石流在該區堆積,堆積厚度已達3~14 m。

圖4 中上游溝谷沖刷情況Fig.4 Erosion situation at upstream gully

圖5 中游溝谷泥石流淤積Fig.5 Deposition at midstream gully

(3) 中下游段(見圖6)。該段溝谷寬4~10 m,局部寬約15 m,平均坡降355‰左右。由于與中游段高差較大,存在高陡跌水現象,導致該段泥石流體流速較大,沖刷特征明顯,主要表現為下切與部分側蝕,溝床切割較深,溝道一般呈長條槽狀、部分區段為較寬緩溝谷,近年平均沖刷深度約為0.4~2 m,造成了大量溝床堆積物起動。

2.2 泥石流堆積特征

調查發現,由于跨過溝泥石流整體縱坡降較大,下游平均坡降達到355‰左右,溝道以沖刷切割為主,主河道雜谷腦河水流湍急河面寬闊,即使有泥石流沖出也被河水攜帶走,故跨過溝潛在泥石流沒有明顯的溝口堆積區,僅在形成流通區溝道中游箭山村段的較緩溝道內堆積,其余溝段僅有零星堆積。其中,2011年7月6日暴雨后暴發的泥石流,使溝口公路和部分民居、基礎設施被淤埋,淤埋厚一般20 cm左右。

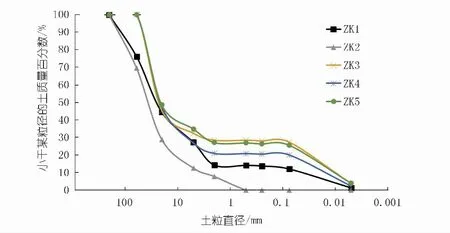

現場調查及鉆探數據顯示,泥石流堆積物質成分主要為次棱角碎石、塊石及其間充填的細顆粒物質,呈松散-中密狀,通過室內篩分試驗,得到其顆粒級配曲線如圖7所示。實驗結果顯示,堆積物中的碎塊石含量占60%~70%,其中塊石占10%~20%,碎石粒徑3~8 cm,塊石一般20~30 cm,大者可達30~50 cm,粉質黏土及角礫充填,具有黏性泥石流堆積的性質。從分布來講,下游堆積物含有大量泥沙,且顆粒較小;而上游堆積物含泥沙較少,顆粒較大。 目前跨過溝內仍存在大量物源,且還將隨著降雨等外力作用而增加,因此只要降雨量充足,其仍有可能再次爆發泥石流。

圖6 中下游沖刷情況Fig.6 Flushing situation in the middle and lower reaches

圖7 跨過溝堆積物級配曲線Fig.7 Gradation curve of Kuaguogou debris flow

3 跨過溝泥石流動力特征分析

3.1 泥石流體重度

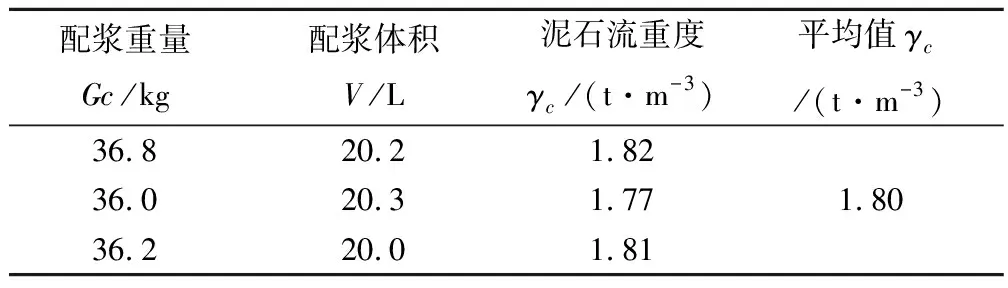

本次采取現場調查試驗法確定泥石流重度。在跨過溝2011年的堆積區選取3組樣品,通過配漿法配制泥石流體,測取相關參數,并按式(1)計算重度。

(1)

式中,γc為漿體重度,t/m3;Gc為樣品重量t;V為樣品體積,m3。

計算結果如表1所示,跨過溝潛在泥石流重度平均值為1.80 t/m3,重度較大,屬于黏性泥石流。

表1 現場配漿法計算泥石流體重度Tab.1 Calculation of debris flow weight scale by on-site slurry blending method

3.2 泥石流流速及峰值流量

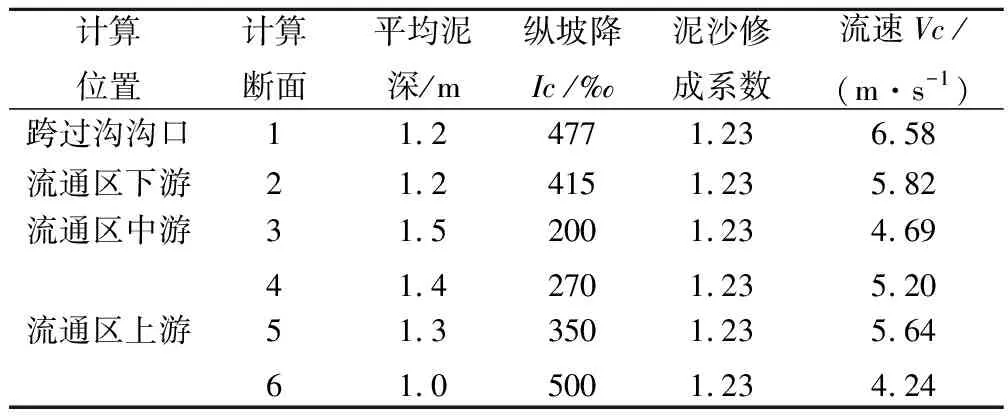

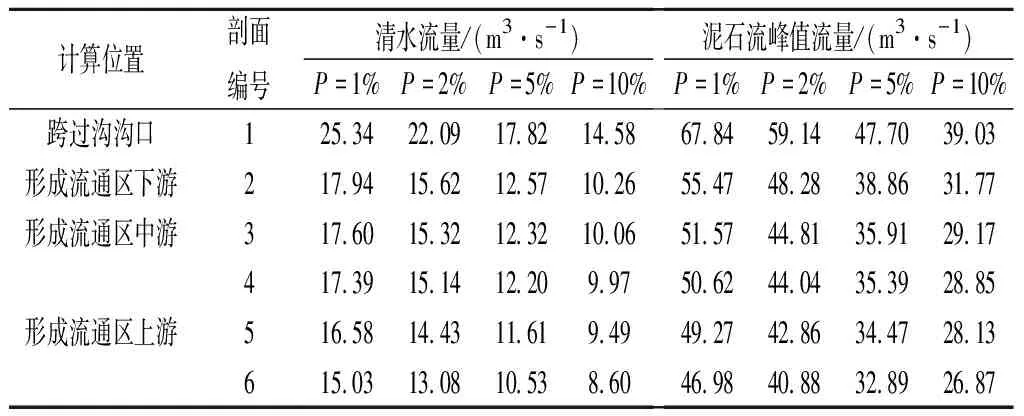

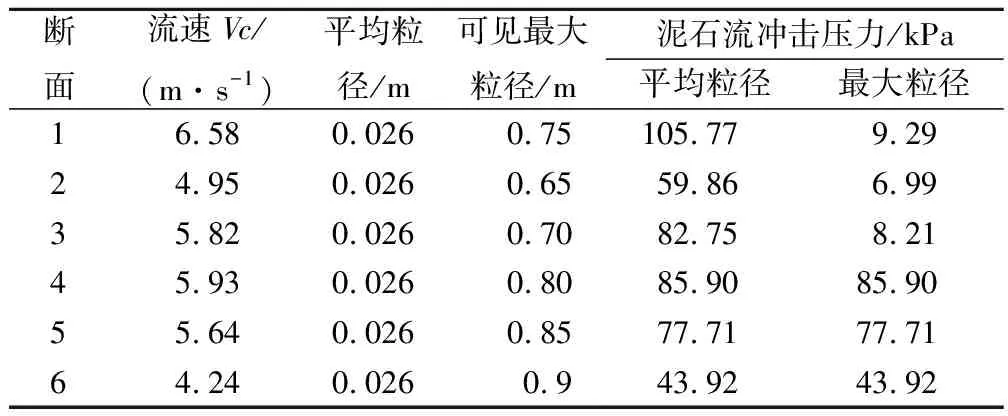

根據跨過溝泥石流的特點,選取6條不同位置的斷面(見圖1),采用2011年泥石流爆發時的暴雨量和適用于黏性泥石流流速計算的曼寧公式[9]計算斷面處的泥石流流速,見表2,采用雨洪法計算各斷面處的泥石流流量,見表3。計算結果顯示,斷面1處的流速及流量最大,流速達6.58 m/s,位于溝口處,而斷面6處最小,流速為4.24 m/s,位于形成區上游部位,可見本次跨過溝泥石流流速較大。

表2 跨過溝泥石流流速計算結果Tab.2 Calculation result of Kuaguogou gully debris flow velocity

3.3 一次泥石流過程總量

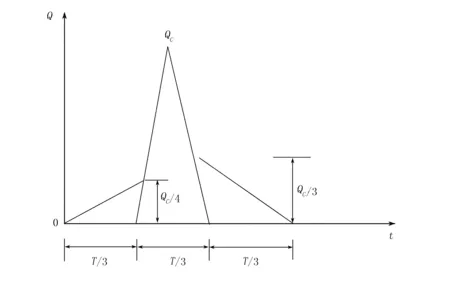

由于泥石流具有集中暴發、過程短促的特點,其從形成起動到堆積停止的一次全過程時間均比較短,其過程線可以概化如圖8所示的三段線[10],并按式(2)進行計算。

Q=0.264TQC=KTQC

(2)

式中,Q為泥石流總量,m3;T為歷時,s;Qc為泥石流峰值流量,m3/s;K為常數,當F<5 km2,K=0.202。

按照式(2)計算10%,5%,2%,1%不同頻率下泥石流一次泥石流總量分別為1.419萬,1.734萬,2.150萬,2.467萬m3。

3.4 泥石流整體沖壓力計算

結合跨過溝泥石流的實際情況,按照(DZ/T 0220-2006)《泥石流災害防治工程勘查規范》[11]規范選取公式:

(3)

式中,δ為泥石流體整體沖壓力,Pa;g為重力加速度,m/s2,取9.8 m/s2;α為建筑物受力面與泥石流沖壓力方向的夾角(°);λ為建筑物形狀系數,圓形建筑物λ=1.0,矩形建筑物λ=1.33,方形建筑物λ=1.47。計算結果如表4所示。

圖8 概化泥石流流量過程線Fig.8 Generalized flow rate process line of debris flow

計算位置剖面編號清水流量/(m3·s-1)P=1%P=2%P=5%P=10%泥石流峰值流量/(m3·s-1)P=1%P=2%P=5%P=10%跨過溝溝口125.3422.0917.8214.5867.8459.1447.7039.03形成流通區下游217.9415.6212.5710.2655.4748.2838.8631.77形成流通區中游317.6015.3212.3210.0651.5744.8135.9129.17417.3915.1412.209.9750.6244.0435.3928.85形成流通區上游516.5814.4311.619.4949.2742.8634.4728.13615.0313.0810.538.6046.9840.8832.8926.87

表4 泥石流沖擊壓力計算表Tab.4 Calculation table of impact pressure of debris flow

4 泥石流發展趨勢預測

4.1 發育階段識別

泥石流的發育階段是指其溝谷地貌的發育階段,根據溝道侵蝕強度及活動頻率的不同,一般可以分為幼年期、壯年期和老年期,是減災規劃決策的重要依據[12~13]。泥石流發育階段主要由地形因素控制,可用A-E(面積-高程)分析法判斷[14],其中對A-E曲線的面積積分如公式(4)所示。

(4)

式中,a為流域內每一高程線以上的總面積;h為該高程與流域最低高程的高差;H為最大相對高差;S為A-E曲線面積積分,<0.35為老年期; [0.35-0.6]為壯年期;>0.6為老年期。將跨過溝相應數據進行計算,得到其S=0.46,即屬于壯年期。同時,對跨過溝的實地調查結果也證明了這一判斷結果的準確性。

實地調查顯示,跨過溝泥石流崩塌滑坡發育,共計有9.07萬m3動儲量,同時整體地形陡峻,土體很容易在降雨等外動力條件下失穩;另外,匯水面積達到1.72 km2,且匯水條件良好,可以為泥石流的形成提供充足的水動力條件。尤其是2011年7月4~6日,48 h雨量超過100 mm,導致跨過溝暴發高含砂洪水,致使溝道兩側松散堆積物更加不穩定,有可能在下一次強降雨時滑動,進而形成堵塞,發生潰決型泥石流,因此,跨過溝潛在泥石流所處發展階段為發展期,即壯年期。

4.2 發展趨勢預測

有利的形成條件使得跨過溝每年雨季都會有短時洪水發生。通過調查和計算分析,跨過溝潛在泥石流溝在10 a一遇暴雨條件下泥石流沖出物總量為0.783萬m3,規模為小型,預計將會在平緩處(箭山村段)產生淤積;而在20,50,100 a一遇的暴雨條件下泥石流沖出總量分別為0.957萬,1.186萬,1.361萬m3,其規模為小~中型,危害范圍繼續延伸擴大,將會淤積、沖毀溝道兩側50~100 m以內的房屋,掩埋村道,甚至沖毀G317國道。

5 防治措施建議

基于對跨過溝泥石流動力特性的分析,參考相關設計標準及研究成果[8],其總體防治思路是通過排導和固源措施進行綜合整治。

(1) 對主要危害對象分布區——中上游箭山村居民區的已建護提進行整修,提高泥石流排導能力,降低或消除危害。

(2) 在中上游滑坡區溝床強侵蝕段修建幾座谷坊壩對溝側滑坡回淤壓腳和固床。

(3) 在X1不穩定斜坡前緣設置一排抗滑樁支擋,防止淺層滑坡失穩危害其坡腳居民。

6 結 論

(1) 跨過溝是爆發在岷江支流雜谷腦河的一次災害性泥石流,給溝口處的居民和省道等基礎設施造成了極大的經濟損失。有利的地形條件、豐富的物源儲備、短時強降雨過程是跨過溝泥石流形成的條件。

(2) 通過野外調查和室內試驗,分析了跨過溝泥石流堆積物的顆粒組成,詳細闡述了泥石流的沖淤及堆積特征,有利于進一步認識泥石流活動過程。

(3) 通過野外調查和理論分析,對泥石流流體流速、流量、一次泥石流過程總量、泥石流體集體沖壓力等動力學參數進行了計算,進而可以為后續的防治設計和危險性評價等工作提供理論支撐。

(4) 跨過溝潛在泥石流所處發展階段為發展期,有利的形成條件使其在強降雨條件或強震作用下有可能發生更大規模的泥石流,淤積、沖毀溝道兩側房屋,甚至沖毀G213國道。

(5) 根據跨過溝泥石流潛在泥石流的特點,建議采取排導槽加固源措施的方式進行綜合整治,并在X1不穩定斜坡前緣設置一排抗滑樁支擋,防止淺層滑坡失穩危害坡腳居民。