自供電無線振動傳感器網絡的雙模組振動能量收集與管理方法

李俊 湯寶平 舒云龍 肖鑫

摘要:針對自供電無線振動傳感器網絡節點在高、低功耗模式下能量供應等待周期長或容量不足的問題,提出一種雙模組振動能量收集與管理方法。設計小能量存儲容量模組和大能量存儲容量模組,小能量存儲容量模組蓄能周期短,大能量存儲容量模組蓄能容量大。在每個模組中,欠壓閉鎖電路斷開后級電路通路將能量阻斷,然后蓄積于電解電容,降壓穩壓電路降壓轉換電解電容的高電壓能量并存儲于超級電容,能源狀態監測電路監測超級電容的能源狀態,無線振動傳感器網絡節點微處理器獲得能源狀態信息后,根據后續工作的能量供應需求啟用不同的蓄能模組。實驗結果表明:雙模組振動能量收集與管理電路最短蓄能周期僅6min,完全啟動雙模組的情況下每個蓄能周期提供高達4.19J的能量,能夠驅動無線振動傳感器網絡節點正常工作。

關鍵詞:自供電;無線傳感器網絡;雙模組;能量收集與管理

中圖分類號:TN712; TP393.1 文獻標志碼:A 文章編號:1674-5124(2019)09-0076-08

收稿日期:2019-03-03;收到修改稿日期:2019-04-01

基金項目:國家自然科學基金資助項目(51675067,51775065)

作者簡介:李俊(1994-),男,貴州龍里縣人,碩士研究生,專業方向為自供電無線傳感器網絡。

通信作者:湯寶平(1971-),男,湖北黃梅縣人,教授,博士生導師,博士,研究方向為無線傳感器網絡、測試計量技術及儀器。

0 引言

無線振動傳感器網絡節點自身攜帶的能量有限,往往分布在復雜環境中且數量眾多,其電池更換困難,能量供應是制約無線振動傳感器網絡應用的瓶頸問題,迫切需要通過收集環境中的能量實現無線振動傳感器網絡節點的自供電[1-3],使用壓電材料收集環境中的振動能量為無線振動傳感器網絡節點供電是一種可行的解決方案[4-6]。要實現壓電材料收集環境中的振動能量,一方面需要對壓電材料結構進行優化設計以提高壓電能量轉換器的功率輸出[7-9],另一方面由于壓電材料吸收振動所轉化的電能功率仍然很小,無法直接驅動無線振動傳感器網絡節點正常工作,需要設計能量收集與管理電路對電荷的存儲與釋放過程進行控制[10-11]。

目前在環境能量收集中已出現了不同的能量收集與管理方法[12-13]。Yogesh Ramadass等[14]設計了以微型電池為存儲媒介的能量收集與管理電路,設計了高效的全橋整流電路和直流穩壓電路為微型電池充電,盡管微型電池容量大,但蓄能到特定電壓值所需要的蓄能周期長;Zhao等[15]采用LTC3588芯片設計能源管理電路為無線傳感器網絡節點供能,但只有微庫侖級的能量可供使用;張自強等[16]提出了一種上變頻自供電無線傳感器電源管理電路,該電路采用0.1F的超級電容存儲能量,蓄能總量仍然較小。這些能量收集與管理方法具有無法同時兼顧短蓄能周期與大容量的問題。

在實際應用中,無線振動傳感器網絡節點在網絡組網、數據轉換和存儲等高功耗模式下的工作需要消耗大量能量[2],要求振動能量收集裝置具有大的能量存儲容量;而無線振動傳感器網絡節點在低功耗模式下的工作如命令接收需要及時地進行,這又要求振動能量收集裝置蓄能周期短并及時為節點提供能量。目前的能量收集與管理方法主要為單模組能量收集與管理方法,該方法的能量存儲容量為單一固定值,如果能量存儲容量大,能夠同時滿足節點在高功耗與低功耗模式下的能量消耗,但是蓄能周期長,無法滿足節點在低功耗模式下的快速響應需求;如果能量存儲容量小,能夠滿足節點在低功耗模式下的快速響應需求以及能量消耗,但是蓄能總量小,無法滿足節點在高功耗模式下的能量消耗。

本文針對單模組能量收集與管理方法無法兼顧無線振動傳感器網絡節點高、低功耗模式下能量供應周期和容量的問題,提出了雙模組能量收集與管理方法,具有輕量級和完全級兩種蓄能模式,輕量級蓄能模式采用小的能量存儲容量模組蓄能,完全級蓄能模式同時采用大小兩個能量存儲容量模組蓄能。在節點低功耗工作時,啟用輕量級蓄能模式為節點快速提供能量;而在節點高功耗工作時,啟用完全級蓄能模式為節點供能。

1 雙模組能量收集與管理總體架構

新的能量收集與管理方法需要兼顧大能量存儲容量以及短蓄能周期,滿足自供電無線振動傳感器網絡節點在高、低功耗模式下的能量供應需求,因此提出雙模組能量收集與管理方法并設計了雙模組能量收集與管理電路,其總體架構見圖1。

雙模組能量收集與管理電路包含兩個蓄能模組,分別為小能量存儲容量模組A和大能量存儲容量模組B,小能量存儲容量模組A蓄能周期短,大能量存儲容量模組B蓄能容量大。輕量級蓄能模式采用模組A快速蓄滿能量為無線振動傳感器網絡節點供電,節點能夠及時地進入低功耗模式待命;完全級蓄能模式采用模組A與模組B共同蓄積大量能量供應節點進行如數據轉換、存儲等高功耗模式下的工作。

每個模組分別由全橋整流、欠壓閉鎖、開關穩壓電路組成。全橋整流電路將壓電能量轉換器產生的交流電荷轉變為波動的直流電,欠壓閉鎖電路斷開后級電路通路將能量阻斷,然后蓄積于電解電容,蓄積在電解電容的能量經過開關穩壓電路的降壓穩壓,最終儲存在超級電容中,能源狀態監測電路分別監測兩模組超級電容的電壓,當超級電容電壓高于特定電壓值時通知節點微處理器蓄能完畢,且A模組在蓄能完畢時能夠啟動完全級蓄能模式,節點微處理器根據來自上位機或者其他節點的調度命令,估算下一步工作的能量需求,可隨時以最高權限反饋控制并切換雙模組能量收集與管理電路的蓄能模式。當超級電容電壓不足時,能源狀態監測電路則提前告知節點微處理器能源不足,以便節點提前備份工作數據,然后進入休眠狀態。

能量存儲方案基于超級電容而非電池,電池存儲容量巨大,但是過度的充放電會導致二次電池發熱、壽命縮短,需要煩瑣的充放電控制電路;超級電容雖然容量較小,但不受充放電限制,無需充放電控制電路,這使得電路簡化,降低了成本,且超級電容的可充放電次數遠大于電池,這些優勢使得超級電容非常適合于能量受限且需不斷充放電的能量收集應用。

2 雙模組振動能量收集與管理電路設計

2.1 欠壓閉鎖電路設計

欠壓閉鎖電路能夠斷開后級電路通路將能量阻斷,然后蓄積于電解電容,蓄積到特定電壓后再突然釋放為雙模組能量收集與管理系統提供能量,若棄用欠壓閉鎖電路設計方案,采用壓電轉換器產生的微弱能量直接驅動雙模組能量收集與管理系統的方案,則系統電路會因為壓電轉換器產生能量的功率過小而一直處于循環啟動一關閉的振蕩狀態,系統不斷地消耗能量卻始終無法正常工作。欠壓閉鎖電路原理如圖2所示,電容C1存儲的能量作為雙模組振動能量收集與管理電路自身工作的能量來源,電容C2緩沖暫存全橋整流后波動的直流電實現初步穩壓。

在初始階段,Q1必須處于關閉狀態,只有在當電壓上升至特定電壓值時Q1才可開啟,否則電荷將通過Q1流失而無法有效存儲到電容C1、C2,因此以下將對Q1的導通狀態以及Ui(t)的變化情況進行分析。

當0≤Ui(t)≤0.6V時,UQ1狀態不定,隨機處于低電平0V或者處于高電平狀態。

若處于高電平狀態:

UQ1=Ui(t),UP=Ui(t)(1)

若處于低電平狀態,電壓比較器正相輸入UP:

在初始階段,通過二極管D22的電流大小i為:

式中:Is——D2的反向飽和電流,A;

q——電子的電量,C;

K——玻爾茲曼常數;

T——熱力學溫度,K。

電壓比較器反相輸入UN:

UN與UP求導可得:

由于IS極小,當0≤Ui(t)≤0.6V時,UP'>UN',則UP>UN,因此PMOS必將處于關閉狀態。

當0.6V

蓄能模式切換電路通過控制Q4導通和關閉B模組蓄能通道,實現在輕量級蓄能模式和完全級蓄能模式之間的切換。Q4的啟閉狀態由READYA和D0、D1控制位決定,以“0”代表低電平,“1”代表高電平,Q4狀態控制見表1。

由表可知,READYA由A模組控制,A模組具有蓄能模式切換的控制權限,且當D0為“1”時,READYA無效,微處理器控制著D0、D1位,微處理器具有切換蓄能模式的最高控制權限。以雙重權限控制蓄能模式切換的方法保證了系統在能源不足的情況下也能可靠工作,在微處理器失電時,即D0、D1為低電平時,模組A獲得蓄能模式切換的完全控制權限,仍然可以在脫離微處理器控制的情況下自主切換蓄能模式,若采用微處理器單一控制位來控制蓄能模式,雖然降低了硬件成本,然而一旦微處理器失電,則蓄能模式將處在未知狀態,且Q4可能會處在中間狀態而發熱消耗大量能量。

能源狀態監測與蓄能模式切換控制電路中的電路器件如MOS管、電壓比較器為電壓控制型器件,功耗為納瓦級可忽略不計,因此電路功耗P將主要取決于電阻的取值,功耗尸可由下式得出:

R7~R13采用精度較高的金屬玻璃釉電阻,其中R7=R8=22MΩ,由于電阻制造工藝復雜,阻值越大的電阻精度越低,R9~R13作為采樣電阻對阻值精度要求較高,因此綜合權衡電路的采樣精度和能耗,選取阻值較低的電阻,其中R9+R10=2.915MΩ、R11+R12+R13=3.129MΩ,由Ui(t)=0~5V、UDD=5V、UCC_A=UCC=2~3.3V,則能源狀態監測與蓄能模式切換電路功耗尸范圍為3.79~9.49μW。

雙模組能量收集與管理裝置實物如圖5所示,壓電能量轉換器①產生的交流電荷通過輸入口進入雙模組能量收集與管理模塊②,雙模組能量收集與管理模塊在蓄能完畢后告知無線振動傳感器網絡節點③的微處理器,與此同時通過供電輸出線為節點供能,微處理器可隨時通過反饋控制線切換當前的蓄能模式。

3 實驗與驗證

本實驗基于90SY56-G振動試驗臺,使用調速箱YG2003調節振動試驗臺轉速為2 333r/min產生幅度較大的振動,采用Mide Technology公司生產的壓電能量轉換器PPA-4011,此型號為四層壓電結構,相比傳統單層結構能夠輸出更高功率的能量。

適當調整壓電能量轉換器懸臂梁長度以獲得較大的電壓輸出,在壓電能量轉換器后端接入本文設計的雙模組能量收集與管理模塊,在雙模組能量收集與管理模塊的能源輸出口接入我們實驗室項目團隊設計的無線振動傳感器網絡節點[2],實驗測試平臺見圖6。

3.1 能源管理邏輯驗證實驗

3.1.1 欠壓閉鎖邏輯驗證

實驗中對欠壓閉鎖的能源管理邏輯進行了測試,將雙模組能量收集與管理電路接至壓電能量轉換器輸出端,在蓄能過程中,使用示波器測定電解電容(圖2中的C2)在蓄能過程中的電壓變化,實驗結果見圖7。

從實驗結果可知,電解電容的電壓在[1.5V,4.5V]區間變化,符合圖3所示的電壓滯回特性曲線,證明欠壓閉鎖的能源管理邏輯符合預期。

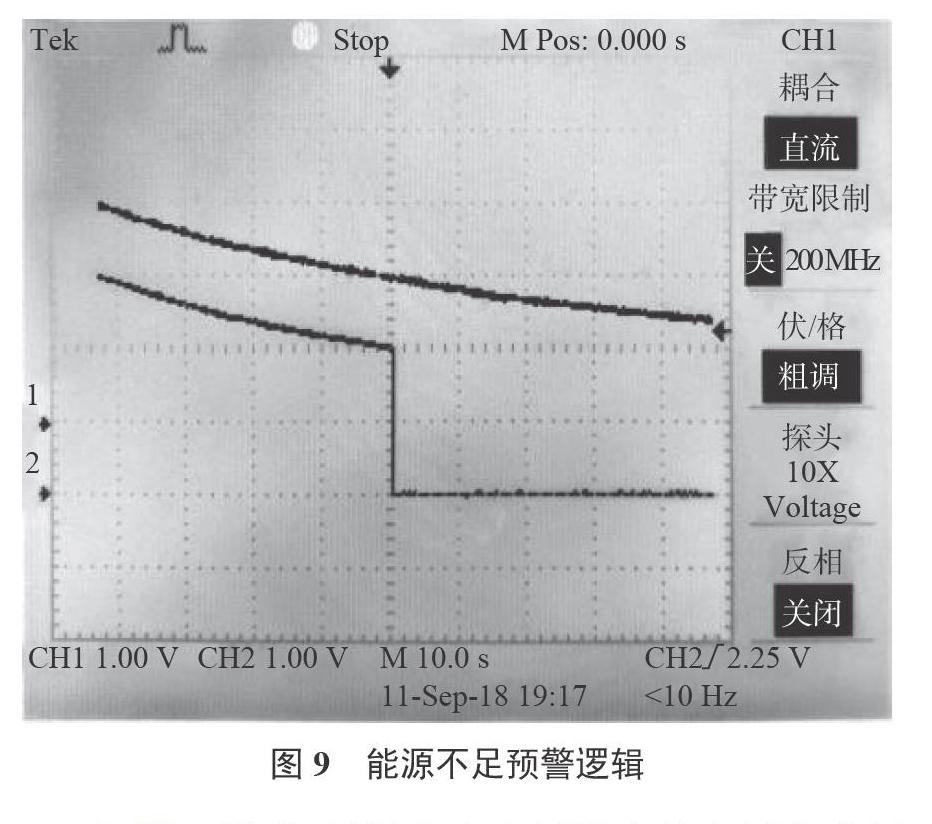

3.1.2 能源狀態監測預警邏輯驗證

將雙模組能量收集與管理電路接至壓電能量轉換器輸出端,在蓄能過程中使用示波器測試能源蓄滿狀態信息傳遞引腳(圖4中的READYA引腳)以及超級電容兩端的電壓變化,實驗結果見圖8;為節點供電時測試能源不足預警信息傳遞引腳(圖4中的RST引腳)以及超級電容兩端的電壓變化,實驗結果見圖9。

如圖8所示,超級電容電壓微小的電壓上升便引起READYA由低電平狀態突變為高電平,產生能源蓄滿中斷信號,引起READYA電平突變的超級電容電壓臨界值約為321V。故能源蓄滿時的電平邏輯達到預期目標。

如圖9所示,在為節點供電過程中,當超級電容電壓快速被消耗降低至2V時,RST引腳電平立即發生跳變由高電平突變為低電平0V,產生能源不足預警信號,由于RST的高電平狀態由超級電容電壓驅動,因此RST的高電平狀態將隨著超級電容電壓的降低而降低。實驗結果證明了能源狀態監測預警功能達到了預期目標。

3.2 單、雙模組能量收集與管理電路蓄能對比實驗

在壓電能量轉換器后端分別接入雙模組能量收集與管理電路和單模組能量收集與管理電路,雙模組能量收集與管理電路中A模組和B模組的超級電容容量分別為0_33F,1F,單模組能量收集與管理電路的超級電容容量為1.33F。在相同實驗條件下,使用示波器分別測定兩種能量收集與管理電路在蓄能過程中超級電容兩端的電壓變化,每隔30s記錄一次實驗數據,實驗結果如圖10所示。

圖中1、2曲線分別為雙模組能量收集與管理電路中A模組和B模組的超級電容電壓上升過程,3曲線為單模組能量收集與管理電路的超級電容電壓上升過程。由于無線振動傳感器網絡節點電源轉換芯片最低輸入電壓為2V,因此能量收集與管理電路蓄能周期應當取值為在區間[2V,321V]的蓄能時長。從圖中曲線上所標識的幾個關鍵數據點可得,雙模組能量收集與管理電路在輕量級蓄能模式下,蓄能周期僅為6min,而單模組能量收集與管理電路的蓄能周期為25min;且雙模組能量收集與管理電路在完全級蓄能模式下,每個蓄能周期所提供的能量E12與單模組能量收集與管理電路提供的能量E3相同,兩種能量收集與管理電路在每個蓄能周期提供的能量為:

E12=0.5(C1+C2)△U2=E3=0.5C3△U2=4.19J

實驗結果表明,在輕量級蓄能模式下雙模組能量收集與管理電路蓄能周期僅6min,低于單模組能量收集與管理電路的蓄能周期25min,提高了節點低功耗模式下工作的快速響應能力;在完全級蓄能模式下,每個蓄能周期可以提供高達4-19J的能量,能夠一次性足額提供節點在高功耗模式下工作時所需的巨大能量。

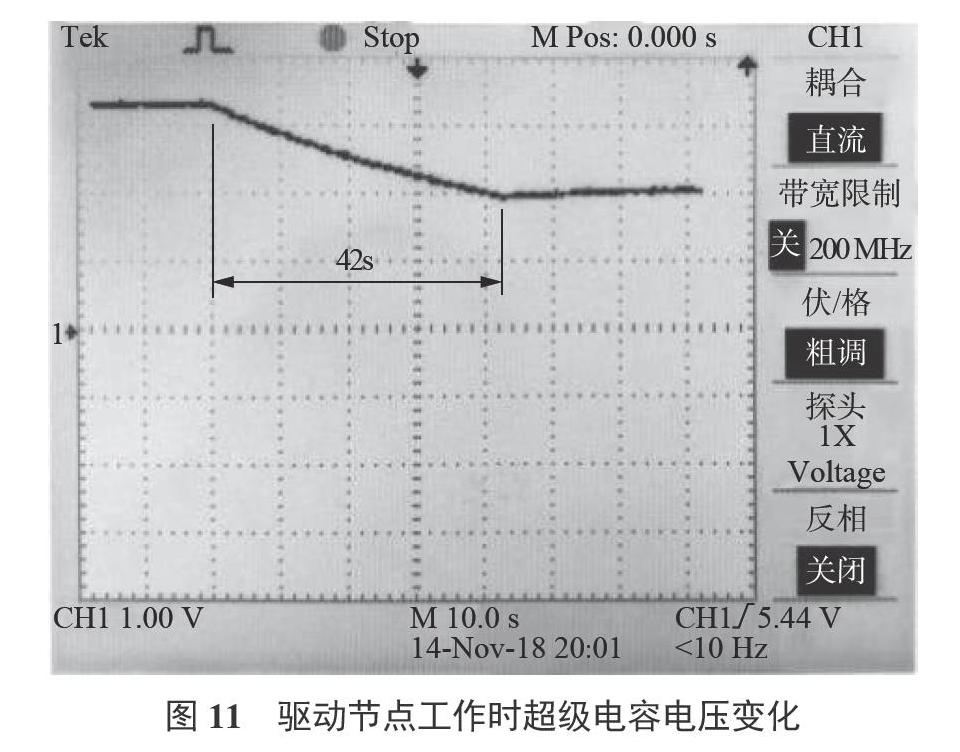

3.3 無線振動傳感器網絡節點驅動實驗

實驗中,將我們實驗室項目團隊設計的無線振動傳感器網絡節點[2]接至雙模組能量收集與管理電路后端的電源輸出口,此款節點在高功耗工作模式下如數據存儲、數據轉換過程中的工作電流約為40mA。在雙模組能量收集與管理電路蓄能完畢后,使用示波器監測其為節點供能時超級電容兩端的電壓變化,從而可得到雙模組能量收集與管理電路能夠驅動節點正常工作的時間長度,結果見圖11。

由實驗結果可知,在完全級蓄能模式蓄能完成后,雙模組能量收集與管理電路能夠為節點提供長達約42s工作時間的能量,供能過程中為節點正常工作所提供的電荷量Q為:

Q=C·△U=1.33×1.21=1.61C

顯然,在此段時間內節點的平均工作電流I=Q/t=38mA,與節點的設計參數相吻合,在此供能階段節點總共消耗的能量為4.19J。

實驗證明,雙模組能量收集與管理電路能夠一次性足額提供節點長達42s工作時間的能量,使節點能夠正常且不中斷地完成高功耗模式下的工作,滿足了節點在高功耗模式下的能量消耗需求。

4 結束語

本文提出了一種雙模組振動能量收集與管理方法并設計了雙模組振動能量收集與管理電路。實驗結果表明,雙模組振動能量收集與管理電路在輕量級蓄能模式下蓄能周期僅6min,滿足節點在低功耗模式下工作的快速響應需求;在完全級蓄能模式下的每個蓄能周期提供高達4.19J的能量,能夠滿足節點在高功耗模式下工作的能量消耗需求;且通過實際測試為無線振動傳感器網絡節點供電,證明設計的雙模組能量收集與管理電路能夠驅動節點正常工作。雙模組振動能量收集與管理方法是解決自供電無線振動傳感器網絡節點在高、低功耗模式下能量供應等待周期長或容量不足的問題的有效方法。

參考文獻

[1]湯寶平,黃慶卿,鄧蕾,等.機械設備狀態監測無線傳感器網絡研究進展[J].振動.測試與診斷,2014,34(1):1-7.

[2]曾超,湯寶平,肖鑫.低功耗機械振動無線傳感器網絡節點結構設計[J].振動與沖擊,2017,36(14):33-37.

[3]SEAH W K G,EU Z A,TAN H P.Wireless sensor networkspowered by ambient energy harvesting(WSN-heap)一surveyand challenges[C]//2009 1st international conference onWireless Communication,Vehicular Technology,InformationTheory and Aerospace&Electronic Systems Technology,2009.

[4]何宏,高艷囡,張志宏.基于壓電自供電的無線傳感網絡網關節點設計[J].中國測試,2016,42(9):67-71.

[5]YU H,ZHOU J L,DENG L C,et al.A vibration-basedMEMS piezoelectric energy harvester and power conditioningcircuit[J].Sensors,2014,14(2):3323-3341.[6]KANG M G,JUNG W S,KANG C Y,et al.Recent progresson PZT based piezoelectric energy harvesting technologies[J].Actuators,2016,5(1):1-17.

[7]SOIN N,SHAH T H,ANAND S C,et al.Novel "3-D Spacer"all fibre piezoelectric textiles for energy harvestingapplications[J].Energy&Environmental Science,2014,7(5):1670-1679.

[8]LI H D,TIAN C,DENG Z D.Energy harvesting from lowfrequency applications using piezoelectric materials[J].Applied Physics Reviews,2014,1(4):1-20.

[9]YANG Y W,ZHAO L Y,TANG L H,et al.Comparative studyof tip cross-sections for efficient galloping energyharvesting[J].Applied Physics Letters,2013,102(6):064105.

[10]DALLAGO E,BARNABEI A L,LIBERALE A,et al.Aninterface circuit for low-voltage low-current energy harvestingsystems[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2015,30(3):1411-1420.

[11]李平,李哲愚,文玉梅,等.用于低能量密度換能器的電源管理電路[J].儀器儀表學報,2017,38(2):378-385.

[12]AKTAKKA E E,NAJAFI K.A micro inertial energyharvesting platform with self-supplied power managementcircuit for autonomous wireless sensor nodes[J].IEEE Journalof Solid-State Circuits,2014,49(9):2017-2029.

[13]范興明,任小明,張鑫.基于自供電技術繼電保護裝置的電源設計[J].中國測試,2018,44(9):80-85.

[14]RAMADASS Y K,CHANDRAKASAN A P.An efficientpiezoelectric energy harvesting interface circuit using a bias-flip rectifier and shared inductor[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2010,45(1):189-204.

[15]ZHAO J J,YOU Z.A shoe-embedded piezoelectric energyharvester for wearable sensors[J].Sensors,2014,14(7):12497-12510.

[16]張自強,李平,文玉梅,等一種上變頻自供電無線傳感器電源管理電路[J].電子學報,2015,43(7):1407-1412.

(編輯:商丹丹)