大型發電集團碳排放報告及核查情況分析及管理建議

肖 兵

(華電福新能源股份有限公司,北京 100000)

“生態文明建設”已成為國家“五位一體”總體布局的重點任務之一。習近平總書記在十九大報告中多次提及“生態文明”,并指明了未來國家推進生態文明建設和綠色發展的路線圖。積極應對氣候變化,加強碳排放管控,作為我國推進生態文明建設的重要內容,對推動綠色低碳可持續發展具有重要意義。

2017年12月19日,國家發改委宣布全國碳排放權交易體系正式啟動,并印發了《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》(發改氣候規〔2017〕2191號),兌現了國家氣候減排行動的有關國際承諾。隨著碳市場的不斷深化,我國最終將形成主要耗能行業和企業廣泛參與、碳價穩定合理,運行平穩、高效的碳市場機制,并在我國生態文明制度建設中發揮重要作用。

碳排放監測、報告和核查(MRV)體系是碳市場的基本要素,是保障碳排放數據準確性的重要體系,對配額精確分配和碳市場的穩定運行具有重要意義。在全國碳市場建設過程中,國家共開展了兩次核查,一次為2013~2015年數據的核查,一次為2016~2017年數據的核查,目前正開展2018年數據的核查,在可預見的未來,按年度開展核查將是未來碳市場履約的重要保障。

為幫助大型發電集團準確掌握火電企業碳排放及核查情況,本文對所屬各火電企業碳排放數據報告及核查情況進行全面梳理,深入分析碳排放數據報告和核查的偏差原因,并提出數據管理有關建議,力求進一步夯實數據基礎,以便全面提高大型發電集團參與全國碳市場的能力,相關研究內容對其他發電集團碳排放數據管控具有重要參考意義。

2 碳排放數據報送質量的評價指標體系

為定量分析大型發電集團碳排放數據管控水平,本文基于層次分析法提出碳排放數據報送質量的評價指標體系,分三個層級,第一個層級是集團公司層面,分析集團公司總體初始報告排放量相對于核查數據的偏差情況;第二個層級是二級公司層面,分析集團各二級公司初始報告排放量相對于核查數據的偏差情況;第三個層級是發電企業層面,分析集團公司各發電企業初始報告排放量相對核查數據的偏差分布。

2.1 集團和二級公司數據報送質量的評價指標體系

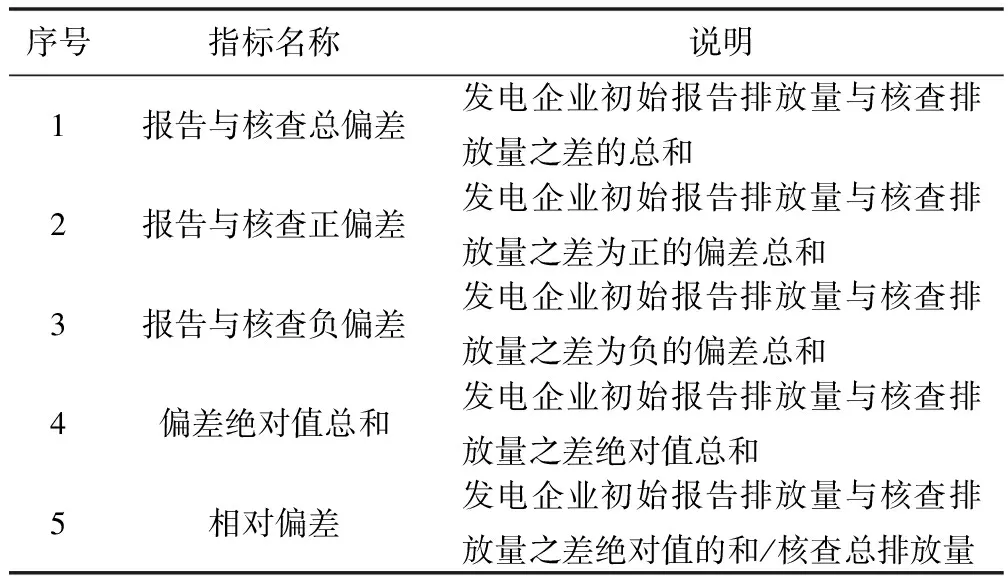

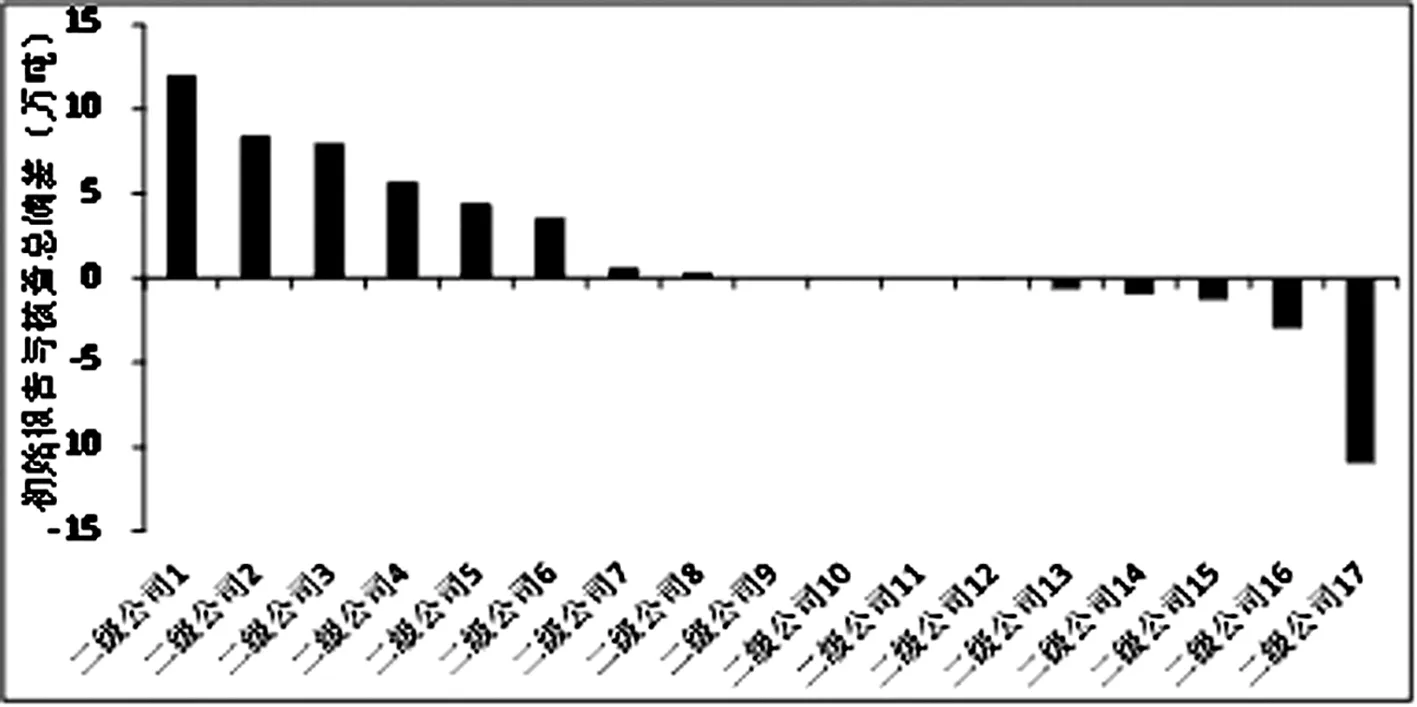

為準確分析集團下屬發電企業初始報告排放量和核查排放量的偏差,本文從報告與核查總偏差、正偏差、負偏差、偏差絕對值總和和相對偏差四個評價指標評價集團和二級公司總體碳排放數據報送質量,詳細指標解釋說明如表1。

表1 集團公司數據報送質量的評價指標

2.2 發電企業數據報送質量的評價指標體系

目前,國家尚未出臺核查規范文件,本文參考《廣東省企業碳排放核查規范(2017修訂)》中關于"企業級碳排放量偏差大于5%屬于重大偏差"規定,結合發電企業碳排放體量實際情況,將核查排放量和報告排放量偏差量大于5萬噸或大于3%視為超出合理偏差范圍,同時選取絕對量和相對量作為評價指標,評價結果更具有科學合理性。

2.3 大型發電集團碳排放報告及核查情況分析實例

以某大型發電集團為例,基于本節提出的碳排放數據報送質量的評價指標體系,對第三方機構的核查報告與各企業初始報告的排放數據比較后,分析如下。

2.3.1 集團碳排放報告及核查情況分析

2017年,集團納入企業初始報告排放量與第三方核查排放量總偏差200萬噸,排放與核查正偏差250萬噸,負偏差50萬噸,偏差絕對值總和約300萬噸,相對核查碳排放總量偏差為0.90%,見表2。

表2 集團2017年度碳排放報告與核查偏差 單位:萬噸

2.3.2 二級公司碳排放報告及核查情況分析

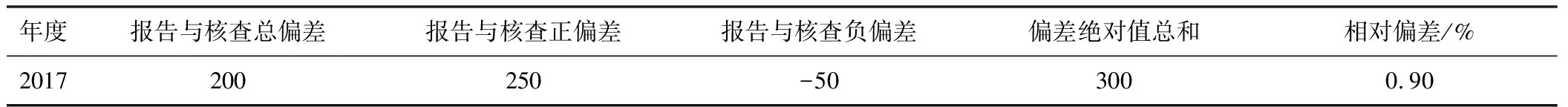

二級公司數據報送質量的評價指標與集團公司類似,以初始排放報告排放量與核查排放量總偏差為例,將2017年各二級公司初始報告與核查總偏差從高到低排名如圖1所示。

圖1 二級公司2017年度碳排放報告與核查偏差

2.3.3 發電企業碳排放報告及核查情況分析

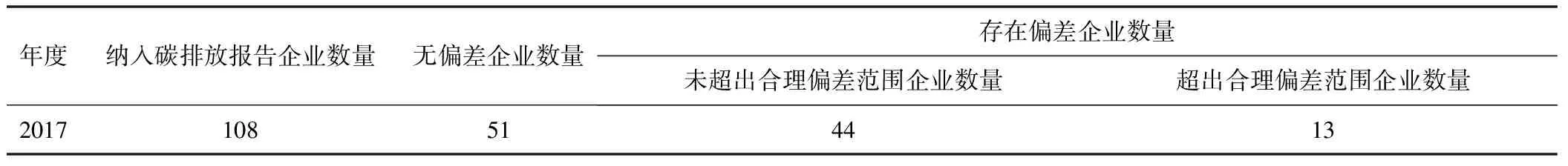

2017年,集團108家納入企業中,51家企業核查排放量和報告排放量無偏差,57家企業存在偏差,其中13家企業超出合理偏差范圍,約占集團納入企業的12%,見表3。

表3 發電企業2017年度碳排放報告與核查偏差

3 大型發電集團碳排放報告與核查偏差分析

通過對集團碳排放報告與核查情況的統計分析發現,發現部分納入企業在碳排放報告與核查工作中暴露出碳排放關鍵數據報送、應對第三方機構核查能力方面匱乏的問題,較大偏差的典型原因分析如下:

3.1 企業對碳排放數據報告重視度不夠

部分企業存在碳排放基礎數據錯報、少報的情況,如在初始排放量報送過程中有企業錯將燃煤消耗量重復計算,導致初始碳排放量相對第三方核查排放量偏大上百萬噸,反映了企業碳排放報告編制和審核人員的重視程度不夠,企業內部缺少必要的技術復核和流程管控,不能很好的保證對外報送數據的質量。

3.2 第三方核查機構核查標準不統一

當前國家僅出臺了核查參考指南,并未出臺詳細的核查標準或規范,導致第三方在實際核查中存在關鍵數據采信標準不統一的問題。比如:燃煤機組單位熱值含碳量和碳氧化率取值的認定,既有第三方采信實測數據,也有第三方采信指南缺省數據,導致排放量偏差達3萬噸;燃氣低位發熱值的認定,既有第三方采信指南缺省值數據,也有第三方采信實測數據,導致排放量相差近3萬噸。

3.3 企業對核查數據的糾偏能力有待加強

部分第三方核查機構出具的核查結論,存在專業性、合理性審查不嚴謹問題,而在核查數據與企業報送數據出現偏差時,企業未能積極組織技術力量進行分析,確定偏差原因,及時與地方主管部門溝通、合理爭取權益,企業對核查數據糾偏的能力有待于加強。如第三方核查機構在核查燃煤消耗量時,未采用燃煤實際使用量而是采信了財務統計值,導致核查排放量相對企業初始報告量增加近3萬噸。

4 大型發電集團碳排放報告與核查工作建議

當前全國碳市場正處于“基礎建設期”,發電企業碳排放配額分配實施方案等碳市場相關配套制度將陸續出臺,為夯實碳排放數據基礎,全面提升碳排放數據管理水平,提早做好碳市場各項準備工作,對大型發電集團提出碳排放報告與核查管理工作建議。

4.1 明確目標,加強碳排放數據管控能力

一是堅持價值驅動,保證數據質量。發電企業內部要有效解決不同業務部門之間數據口徑不統一的問題,選取最為有利的數據口徑報送,保障碳排放數據報送的規范性、可靠性和科學性,確保在規則允許的范圍內實現企業數據價值的深度挖掘;二是堅持目標指引,規范報送流程。發電企業要規范年度碳排放報告編制、報送工作要求和流程,明確碳排放數據報送的各級責任人,實現數據對外報送的流程化、標準化,確保碳排放數據報送全過程受控;三是堅持上下聯動,加強溝通協調。二級公司和火電企業需進一步加強應對第三方核查工作,針對核查遇到的關鍵問題和偏差,積極組織技術討論,加強與當地主管部門的溝通與協調,科學爭取企業利益,必要時可尋求專業機構對第三方核查工作進行現場指導。

4.2 積極追蹤,超前研判碳排放政策

積極開展碳配額和碳交易政策研究,把握市場動態,全面分析梳理公司系統核查排放數據,做好與配額分配方案修訂的支撐與銜接,準確掌握碳排放“家底”,及時進行碳市場建設最新進展及配額分配相關政策的解讀,測算企業碳配額盈缺情況,實施追蹤碳市場測試運行方案,加強研判,進一步提高認識,為碳交易市場的正式啟動做好準備工作。

4.3 強化管理,加大碳排放管理能力建設

碳排放管理具有很強的專業性,從碳排放的核算、報送、核查,乃至交易、履約,需要大量具備碳排放管理經驗的專業人員。為提升企業各級人員的碳排放專業能力,建議做好與國家相關政策的對接,逐步建立健全碳排放制度體系,規范和指導各級企業有序開展碳排放工作;根據碳市場建設進度,適時制定相關培訓計劃,加大培訓力度,實現培訓常態化。現階段應重點關注發電企業監測計劃及碳排放報告的編制、應對第三方核查方面的培訓,全面提升公司系統碳排放報告和應對核查的能力,為碳排放數據管控體系構建完善提供堅實的人才保障。