未來為什么應該屬于女性

米歇爾·諾里斯

我離家上大學前,母親給了我一張折疊好的紙條,上面是她認為或許會對我有用的信息。她從電話邊的記事簿上撕下一張紙,手寫下對我的叮囑。

上面寫著:除非你愿意,否則沒有人能讓你感到自卑。

人們普遍認為這句名言來自埃莉諾·羅斯福,而這句話也是給初涉世界的年輕女性的最好禮物。

我真希望我能一直留著這一小頁紙。有段時間,它就在我錢包里,后來有些磨損弄臟了,我就用一個閃閃的發夾夾著它,放在裝珠寶和紀念品的抽屜里。過了幾年之后,經過幾次搬家,這張紙不見了,但我卻對那句話依然深信不疑——我們可以拒絕一切試圖讓我們感到自卑的行為。

這句話里最關鍵的字眼便是“感到”。作為一名非洲裔美國女性,我的母親清楚地知道,一個人,尤其是一個女人,可能以一種現實而深刻的方式被排擠到社會的底層。法律決定了你可以在哪生活、工作,是否有權創業、擁有資產或投票權,而社會的規則和習俗,以及那些輕視女性的男人,卻能在董事會或俱樂部將你拒之門外。但沒有任何人真正有權觸及你的靈魂,或減損你的信心。

我的母親有極強的職業道德,同樣也有著強烈的“價值道德”。面對壓迫,自我肯定就是她的超能力。

從男性和女性兩個角度分別來看,權力一詞具有不同的含義。權力通常與力量相關,而力量則與體力和財力相關。我們默認的現實是,當男人成長為權力的擁有者,社會也會隨之收益——考慮到他們的家庭、社群,以及其在職場和宗教方面的貢獻。而當女性談論起聯合起來做出改變或帶來影響時,情況就截然不同了,人們往往將其視為零和博弈,即女性權力的獲得是以犧牲男性為代價,甚至將整個社會置于風險之中。

我們是否最終迎來了轉折?我成長于一個街頭抗議頻繁發生的年代。在我的一生中,女性一直在游行示威,要求獲得屬于自己的權利。大部分的運動進程時斷時續,如今,我們正處在一個全面進步的時期,最明顯的例子就是#MeToo運動——眾多勇敢而憤怒的女性站出來,向性騷擾和性侵犯說“不”。這次反抗引發新一輪的立法行動,提高了人們的意識,并使那些實施了侵犯行為而逍遙法外或僅受到輕微懲罰的男人承受了應有的后果。那些為爭取女性權利奮斗已久的人,希望這場運動能夠影響深遠,而非曇花一現。

這是一個憤怒而分裂的時代,但也有充分理由保持樂觀。我們正在經歷的時代中,有六位女性站在辯論臺上,令人信服地陳述她們為何應當選美國總統這一職位,而眾議院現任議長正是一個女人。我們生活在一個女性可以成為四星上將,獲得奧斯卡最佳導演獎或是躋身《財富》500強首席執行官之列的時代。

全球范圍內,女性正獲得空前的權力,她們在盧旺達議會的議院中占據多數席位,西班牙政府內閣部長中有近三分之二是女性,唯一禁止女性駕車的國家沙特阿拉伯也終于認可了女性司機,女性領導著全球近三分之一的國家。

另一項影響深遠的發展是,美國國家女子足球隊以強大的力量、穩定的發揮和無所畏懼的品質在世界杯上獨領風騷,其勝率、收視率和受歡迎的程度都超過了美國男子足球隊。當我們今天提到美國的足球時,女性才是象征這項運動的人。然而,那些足球場上的巨星卻還在為確保她們能獲得與男性相同的薪水而走上法庭。實際上,她們要求的甚至不是同工同酬,而是以更為杰出的工作,來要求相同的薪酬。這些追求成就并享受其中的女性,為所有試圖擺脫“次等身份”的女人樹立了榜樣。

幾個世紀以來,女性一直被視為較脆弱、易受傷害的一方。她們的弱者標簽,并非來自其自愿選擇,而應主要歸因于社會的人為定義和科學研究。英國記者安吉拉·塞尼在她的著作《自卑:科學是如何誤解女性——以及新研究如何改寫歷史》中記錄了長期以來科學對女性的定義和限制。塞尼認為男性科學家利用其研究和影響力,放大了他們對性別(和種族)的不平等態度,他們的研究成果“將性別歧視固化為甚至無法質疑的問題”,并且為確保女性沒有機會推翻這項結論,他們還否認了女性的智力,及其發揮天賦的能力。

許多給女性貼上弱者標簽的研究都存在缺陷或偏見。一項與早期科學發現相反的研究表明,女性擁有與男性相同的智力。盡管男性具備體力、身高和體重方面的優勢,但研究認為女性在韌性和長期生存方面優勢更為顯著。

那么,為什么今天的男性比女性擁有更多權力?為什么性別不平等還在持續?答案并不陌生:一直以來,情況就是這樣。這個回答顯然不夠好。那些政策上阻礙或壓迫女性發展的地區往往會在經濟上失利,面對這樣的證據,這個回答早就該被推翻了。

1915年,女演員多蘿西·紐厄爾引起了全國轟動,她在自己的背上寫上了對平等權利的要求——女性選舉權,此時是成千上萬的女性在第五大道上游行之后不到一個月。兩年后,紐約準許了女性的投票權,五年后,女性投票權在全國范圍內被認可。這場持續許久的運動于1848年發起,最終幫助女性贏得了在美國憲法中被否認的投票權

以亞洲為例,該地區的女性中,有超過一半都在工作,但女性的薪酬要低于男性。刻板的性別模式、受教育的障礙和根深蒂固的文化壓制使現狀延續,但分析學家警告說,那些阻礙女性地位提高的國家遲早會付出高昂的代價。據麥肯錫咨詢公司估計,如果女性不再處于亞洲勞動力市場的邊緣地帶,那么到2025年,亞洲經濟的年度GDP將增長4.5萬億美元。

地球上的每個國家都該引起注意。那些寫著“未來屬于女性”的T恤和海報應該換個說法,警告人們“未來應該屬于女性!”

盡管如此,但權力的障礙根深蒂固,不易克服。你可以通過編寫法律告訴人們什么可以做,什么不可以,但你不能以立法規定人們對自己或他人的感受。我們仍然對女性和權力持矛盾態度。研究表明,如果女性被認為是有權力的、果敢的,或公開顯露野心(這些特點在男人身上,通常是具有領導力的標志),她們會更容易被視為“不討人喜歡”或“不值得信任”。

紐約大學教授瑪德琳·海爾曼進行了一系列研究,調查人們對那些身居傳統上由男性任職的崗位的成功女性有何評價。在一項實驗中,她要求學生查看兩份幾乎一樣的員工資料,這兩位員工都是航空公司的銷售副總裁助理,一個叫“詹姆斯”,另一個叫“安德莉婭”,他們都是績效評估里排名前5%,被稱作“杰出表現者”或“潛力之星”的員工,而他們的檔案也沒有提供關于背景和性格特點的信息。然而,學生們卻認為“安德莉婭”比“詹姆斯”更不討人喜歡、更無禮,對于后者的差評卻沒有那么多。

海爾曼發現,這意味著老生常談的性別歧視不僅規定了男性和女性的舉止,還局限了我們對所謂合適行為的認知,即某種行為“直接關系到不同性別對某種特質的正向評估”。善良的、體貼的、溫柔的女性被社會賦予更高價值和回報,野心勃勃、有戰略的、直率的女性則不怎么受歡迎。

我們仍然對女性和權力持矛盾態度。如果女性被認為是有權力、有野心的(這些特點在男人身上,通常是具有領導力的標志),她們會更容易被視為 “不討人喜歡”。

我們發現,社會中如果由女性掌權,人們多多少少會對此感到恐慌和驚訝,因為這仍然是一個全新的概念。任職警長、船長和建筑主管的女性不僅僅被當成特立獨行者,實際上,她們在大眾眼里堪比一只獨角獸。許多女性需要克服的最大障礙是經驗。同樣地,有研究證實,男性會因其“潛力”而被雇用,可具備同等經驗的女性則只會被認為能力不足。

我們的集體文化加劇了這種偏見。“女人的工作”這個說法充滿了局限性和陳舊觀念——通常認為較輕的家務勞動是屬于女人的工作。烹飪食物、打掃衛生、照料他人、打理花園。一直以來,歷史學家兼活動家麗莎·昂格·巴斯金致力于探索可以追溯到七個世紀以前的女性工作,而她得到了一個截然不同的發現。女性在從事所謂“男人的工作”時,一直扮演著舉足輕重的角色。“對我們女孩和女人來說,知道自己能做什么,或成為怎樣的人,這太重要了,這不僅僅存在于我們的想象。”昂格·巴斯金最近跟我說,“對男人,對我們所有人來說,見證女性的成功也同樣重要。因為數百年來,人們已經習慣將女性視為弱者,弱勢的那一方,盡管我們身邊的所有證據都表明,事實并非如此。”

昂格·巴斯金用了一輩子的時間來收集證據,她從眾多圖片、書籍、商業名片、手工制品、私人信件和其他短效藏品里找到大量記錄女性工作的證明。這些藏品收藏在杜克大學的薩利·賓厄姆女性歷史和文化中心,她相信這是世界上對女性工作和職業發展的最大規模記錄。

在那些長期被視為男性職業的領域中,女性一直在努力,并取得了成功:勞工、科學家、印刷商、航海家和機械師——有時她們刻意保持低調,以免受到抨擊,而由于性別的原因,她們常常是隱形的。昂格·巴斯金說:“女性未從事由男性主導的職業這種假設是錯誤的。”

昂格·巴斯金的收藏是出于好奇和熱愛。她去各種書展和稀有圖書拍賣會,尋找女性閱讀、受教育和從事工作的證據。她發現,當女性喪偶后,她們就可以繼承并經營丈夫的印刷產業,因為這項工作非常重要,掌握這種專業技能的人又很少。于是,殖民時期的美國便誕生了數位重要的女性印刷商。

如果我們想讓自己的女兒與兒子同臺競技,那么就必須教育她們敢于用自己的才能和成就讓他人感到不適。

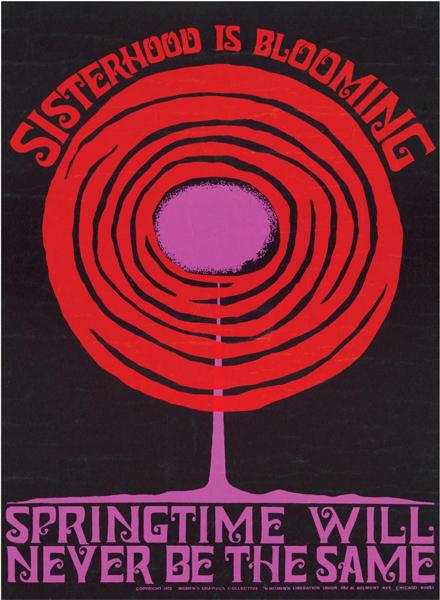

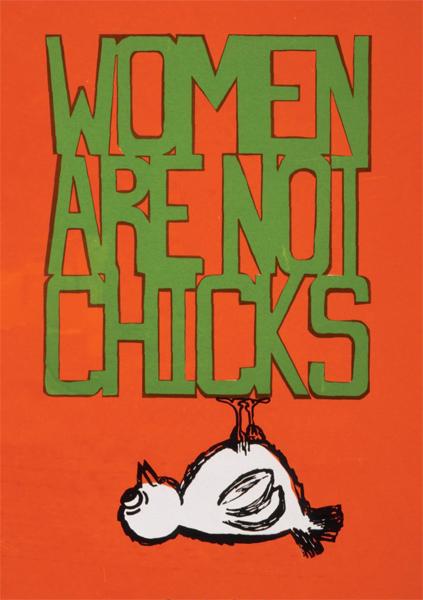

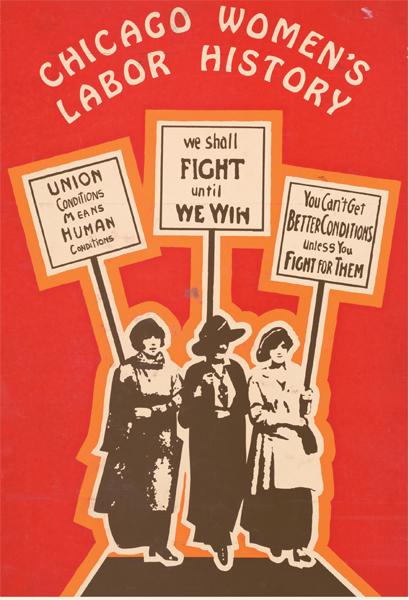

20世紀70年代,美國女性運動蓬勃發展之時,芝加哥一個藝術家團體印刷了一系列海報,以喚醒人民意識并激發改革。每張海報設計都印刷了2萬份之多,并被送到書店、女性團體和世界各地其他組織成員手中。

1943年,這張描繪了一個女人展示肌肉的海報在西屋工廠里出現了兩周。據說,這張海報是以加利福尼亞州阿拉米達海軍航空站機械工廠的一名女工照片為原型,她是二戰時期航空業30萬名女性員工中的一員。直到20世紀80年代,這張海報才作為女權主義的象征流行起來。

她發現1831年,薩拉·克拉森曾在英國做瓦工;1888年,諾拉夫人帶著一群吹玻璃工前往美國制作天馬行空的雕塑品;1799年,瑪格麗特·布萊恩將數學和天文學課程引進了她在倫敦的女子學校。早在18世紀中期,瑪麗亞·蓋塔娜·阿格尼西在米蘭撰寫了一部后來被翻譯成多國文字的數學教科書;德國博物學家和插畫家瑪麗亞·西比拉·梅里安則首次對自然環境中的昆蟲蛻變進行了觀察和描繪。

作為一名收藏家,昂格·巴斯金往往不被人當做一回事。但這反而在她收藏文件、書籍、信件、刺繡品和雕刻銀飾等沒人要或沒人懂的物件時,帶來了不少好處。在書店、書展或者跳蚤市場上,她只要花一兩美元就能買到這些東西。

當她談論起自己的發現時,那些被她從默默無聞的世界里找到的女人就好像是她的老朋友。其中一個讓她心碎的女人是生活在弗吉尼亞州的奴隸阿爾西。昂格·巴斯金從1831年的診斷證明里發現了她的故事:一位男醫生用一種裝置支撐起阿爾西脫垂的子宮,這樣她就能再次“變得有用”了。他對阿爾西的人性并沒有什么興趣,但她的勞力卻是如此重要,以至于他的任務就是讓她能繼續干活。昂格·巴斯金說,這個讓人震驚的故事表明,女性一直被視作低人一等,同時又不可或缺。

昂格·巴斯金的收藏里既包含了女性奴隸和傭人,也涵蓋來自哈麗葉特·比切·斯托、勃朗特姐妹、弗吉尼亞·伍爾夫和索杰娜·特魯斯等杰出女性的物件。昂格·巴斯金把她的收藏看成是一面后視鏡,指導著女性如何前進,回避歷史上發生過的錯誤。

其中一項重大教訓是關于包容性。過去那些有抱負的女性運動(可以一路追溯到18世紀)一直以受過良好教育、處于社會上層的白人女性作為領導和中心。甚至為奴隸權力而斗爭的廢奴主義者也經常與女性奴隸保持距離。索杰娜·特魯斯以她名為《我不是女人嗎》的演講叩問國民良心而知名,但特魯斯本人和廢奴主義者(譬如斯托)之間卻關系緊張。

特魯斯“并非南方的奴隸,她是北方人,和荷蘭奴隸主一起生活在紐約州。”昂格·巴斯金說。她能自給自足,言談穿著得體,表現得也像同等社會階級的人。這種模式將在選舉權運動和平權運動,以及20世紀70年代的第二波女權運動中重演。

重溫女性在過去幾世紀的奮斗史,是一項令人振奮又心碎的工作。她們的故事并非像掛毯畫面、油畫或文學作品里表現的那樣,而是更加生動鮮明地,以粗糙結繭的手、對財產的敏銳頭腦和理智聰明的策略來展現。

我們為什么不去更多地了解這些勇敢的女性?她們的故事為何被忽略或抹去?當我在聽昂格·巴斯金講述她的工作時,最令我不滿的一點,是意識到許多女性必須巧妙地讓自己的工作獲得關注,卻又不能讓自己本人吸引眼球,因為她們超出了規定角色的限制。像女商人一樣活著需要一種特殊的技巧,但首先,每個人都必須先像女人一樣生存。

我母親給我那張紙條,因為她從不希望我接受低人一等的命運。我有兩個姐妹,我們家里說得最多的一句話是:“你不比任何人更好,也不比任何人更差。”這句話說的是平等,我也這樣教育自己的孩子。但這句話說的是權力嗎?如果我們想讓自己的女兒與兒子同臺競技,那么就必須教育她們敢于以自己的才能和成就讓其他人感到不適。我們必須告訴她們,不用為別人的不適而負責。

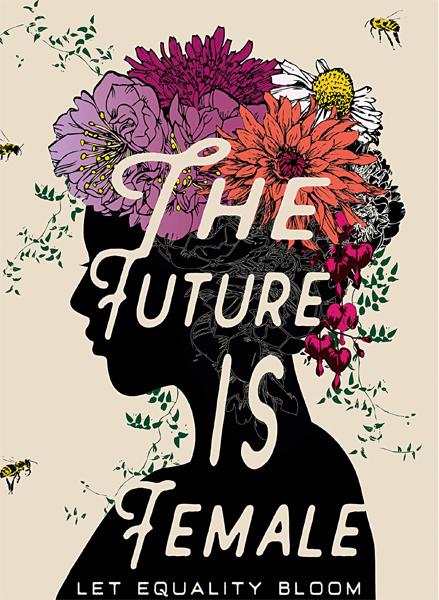

為準備2017年華盛頓的女性游行活動,一家支持基層行動的,名為Amplifier的設計實驗室呼吁人們設計能夠免費分發的海報。這些海報是此次活動中的優秀設計。

權力自有其語言。掌舵的船長是強大的,行業中的大咖是強大的,所有的帶頭者和先導者也是強大的。現在,問自己一個問題,當你讀到上面這些文字的時候,眼前是否跳出過一個女人的形象?如果答案是肯定的,證明你已經做得很好了,希望你的觀點也能影響到身邊的人。但如果答案是否定的,感謝你的誠實,我們還需要繼續改變。

女人想要改變世界,盡可能地發揮自己的潛能和興趣,有時就不得不反抗或回絕她們腦子里那個透露著不安全感的微弱聲音。

我一直很欣賞作家兼制片人珊達·萊姆斯,她很會講故事,以她名字命名的制片公司也大獲成功。十多年來,珊達蘭制片公司推出了多部叫好又叫座的電視節目,其中主角是獲得突破性成就的亞非拉裔女性和同性戀。萊姆斯現在擁有一筆價值數百萬美元的制作合同,賦予她完全的創作自由。

作為一名有色人種女性,她在好萊塢實現的成就令人矚目。但我最佩服的是,她能坦然接受自己的非凡成就。她毫不猶豫地自稱為“大咖”,顯然,她當之無愧。

長期以來,女性一直被剝奪權力,以至于常常感覺自己就像一件為別人量身定做的服裝。整整一代女性正在對這個觀點發起挑戰。美國足球明星梅根·拉皮諾、網球名將賽琳娜·威廉姆斯、分別擔任YouTube和23andMe公司首席執行官的蘇珊·沃西基和安妮·沃西基姐妹、通用汽車首席執行官瑪麗·T.巴拉、電視巨星奧普拉·溫弗瑞,以及#MeToo運動的所有發起者,她們挑戰了幾十年來公然無視女性權利的制度。

當性騷擾事件在好萊塢以及金融業、新聞業等各個行業爆發,人們紛紛要求抵制那些侵犯女性的好萊塢大咖。一小群女性開始每天在好萊塢抗議,呼吁改變的發生,以保護和提升女性的地位。這場運動和#MeToo并行,提高了人們對性騷擾的警覺。這群聚在好萊塢的人試圖發起真正的運動,而不只是一個短暫的變化,她們給這場運動起名為“時間到了”。

在這場運動中,一半的早期參與者和經濟支持者是有色人種女性,而隨著參與人數每周的增加,她們的關注點也有所擴大,這在很大程度上要歸功于一封來自女性農民代表的信——《親愛的姐妹們》。這些農民在莫妮卡·拉米雷斯(現任“為移民女性求正義”協會主席)領導下,給正在好萊塢集會的女性寫信聲援,并解釋說,她們在工作中也忍受著同樣的性騷擾,因為在貧窮和流動性較大的工作環境下,男性反而會利用這種不穩定和權力缺失來實施惡行。當女演員阿美莉卡·費雷拉在“時間到了”組織于比弗利山莊舉辦的聚會上大聲朗讀這封信的時候,大家的臉上都掛滿淚水,泣不成聲。

“這就像某種東西的結晶,讓我們終于能在危機中站起來,一起邁向重要的時刻。我們能否跨越種族和階級,像姐妹那樣攜手同行,能否一起創造一門新的語言,共同尊重差異,真真正正地以姐妹相稱,珍視我們的聯系?”創意藝術家協會首席創新官兼活動的早期組織者米歇爾·凱德·李說,“不論是高潮還是低谷,我們都在一起。”

僅僅一年之內,該組織就籌集到2200萬美元的法律辯護基金,以幫助在酒店、保健服務、工廠、安保、法律、學術、藝術等各行各業工作的女性得到同等的報酬、同樣安全的工作環境,以及免受性騷擾的侵害。

萊姆斯能夠創造出她一直以來想要的工作環境,但她知道大多數女性并沒有這么幸運。“我還是很難過,因為人們不敢要求平等。” 萊姆斯告訴我。女人“似乎很怕要求平等,”她補充道,她曾經一遍又一遍地目睹這一點,“從女人們道歉、合同談判,或者為自己正名的方式上就能看出。”

女人想要改變世界,盡可能地發揮自己的潛能和興趣,有時就不得不反抗或回絕她們腦子里那個透露著不安全感的微弱聲音。就像一個閃爍的“小心會車”的標志:站出來,喊出來,行動起來,被人看見,就像所有憤怒的黑人女性、活躍的拉丁裔女性、那些兇悍犀利據理力爭的麻煩制造者,以及那些被詆毀為蕩婦的女人。

萊姆斯說,許多女性都被要求平等的觀念所折磨。“但想的更多的是,‘我們如何在不惹惱男人的情況下小小分一杯羹?”她說,“這個起點本來就很荒謬,憑什么請求別人給你一小份本來就該屬于你的東西?”

那么,該如何改變一個旨在苛刻女性人身安全、尊重、收入、身材或榮譽的制度呢?當這個制度把你歸于下層的“低等”分類時,該如何表現自己的不滿和反抗?

還記得那句據說來自于埃莉諾·羅斯福的忠告嗎?事實證明,她可能從未說過這句話。當被問到被人奚落時該如何反應,她給出的答案是:“奚落,是一個高高在上的人對位居下層者的態度。想奚落別人,得先找到一個愿意妄自菲薄的人。”

安于現狀的人總想找到那些妄自菲薄的人,來鞏固自己已經搖搖欲墜的地位。然而就在此刻,希望與風險并生,讓我們確保不再有女孩或女人會輕易地看輕自己,讓她們知道自己的權力和地位——是與男性平等的。