駁抽象對(duì)象理論對(duì)內(nèi)語(yǔ)句的字面真解讀

封 霖

內(nèi)容提要:佐爾塔的抽象對(duì)象理論認(rèn)為所有直觀上為真的虛構(gòu)語(yǔ)句也在字面意義上為真,這一結(jié)論基于將虛構(gòu)對(duì)象刻畫為抽象對(duì)象,抽象對(duì)象能夠編碼性質(zhì),也能夠例示性質(zhì)與關(guān)系,從而解釋了相關(guān)語(yǔ)句的真值。然而抽象對(duì)象理論對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句真值的解釋,與人們實(shí)際使用內(nèi)語(yǔ)句時(shí)對(duì)其真值的解釋之間卻存在沖突,這種沖突難以用理論調(diào)整來化解,這說明了虛構(gòu)對(duì)象在解釋內(nèi)語(yǔ)句的真值上的不足,甚至削弱了在本體論中設(shè)置抽象對(duì)象的合理性。如果最終對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句真值的解釋仍然無法避免對(duì)于虛構(gòu)作品本身的依賴,那么,我們將有理由說,抽象對(duì)象理論對(duì)內(nèi)語(yǔ)句字面真的解讀有誤。

針對(duì)抽象對(duì)象的各種問題,例如本體論地位、同一性條件等,佐爾塔(Edward N.Zalta)提出了一個(gè)公理化的形而上學(xué)理論來進(jìn)行統(tǒng)一的處理。①參見E.N.Zalta, Abstract Objects: An Introduction to Axiomatic Metaphysics, D.Reidel Publishing Co., 1983, pp.91-99; E.N.Zalta, Intensional Logic and the Metaphysics of Intentionality, MIT Press,1988, pp.123-129,143-150。該理論對(duì)哲學(xué)史上的各種概念,例如柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象、可能世界以及萊布尼茨的單子等,都做出了非常漂亮的形式化處理,能夠一致地解決與之相關(guān)的各類問題。此外佐爾塔也認(rèn)為抽象對(duì)象理論可以一致地解決虛構(gòu)對(duì)象的相關(guān)問題,例如虛構(gòu)語(yǔ)句的有意義性、適真性以及外語(yǔ)句的解讀等,而這一點(diǎn),則是本文作者與之分歧的起點(diǎn)。本文作者認(rèn)為,在虛構(gòu)對(duì)象與柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象等之間,存在抽象對(duì)象理論未能刻畫的差別,而該差別在說明為何抽象對(duì)象理論不能將內(nèi)語(yǔ)句解讀為字面真的過程中有重要作用。抽象對(duì)象理論對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句的刻畫導(dǎo)致其對(duì)于真值解釋有相應(yīng)的要求,而這種要求與實(shí)際真值解釋之間存在沖突,從而否定了內(nèi)語(yǔ)句的字面真解讀。

談?wù)撎摌?gòu)對(duì)象的虛構(gòu)語(yǔ)句,通常被分為內(nèi)語(yǔ)句與外語(yǔ)句。內(nèi)語(yǔ)句的內(nèi)容限定在某一特定虛構(gòu)作品語(yǔ)境內(nèi),類似于故事講述;外語(yǔ)句則跳出了特定虛構(gòu)作品內(nèi)容的語(yǔ)境,往往與現(xiàn)實(shí)世界中的情況有關(guān)。①E.N.Zalta, “The Road Between Pretense Theory and Abstract Object Theory”, in T.Hofweber and A.Everett (eds.), Empty Names, Fiction, and the Puzzles of Non-Existence, CSLI Publications, 2000.很多哲學(xué)家不承認(rèn)虛構(gòu)語(yǔ)句是關(guān)于虛構(gòu)對(duì)象的,另一些哲學(xué)家則僅僅承認(rèn)直觀上為真的外語(yǔ)句在字面意義上為真。相比之下,抽象對(duì)象理論認(rèn)為所有直觀上為真的內(nèi)語(yǔ)句與外語(yǔ)句都在字面意義上關(guān)于虛構(gòu)對(duì)象,也都在字面意義上為真。

本文第一部分簡(jiǎn)要介紹抽象對(duì)象理論并指出虛構(gòu)對(duì)象與其他抽象對(duì)象之間的區(qū)別,第二部分詳細(xì)論述對(duì)內(nèi)語(yǔ)句的刻畫中出現(xiàn)的沖突,第三部分討論可以給出的回應(yīng)以及一些理論調(diào)整,指出它們不能達(dá)到目的,從而得出結(jié)論,即抽象對(duì)象將內(nèi)語(yǔ)句刻畫為字面真的解讀是有問題的。

一、抽象對(duì)象理論及其對(duì)虛構(gòu)語(yǔ)句的刻畫

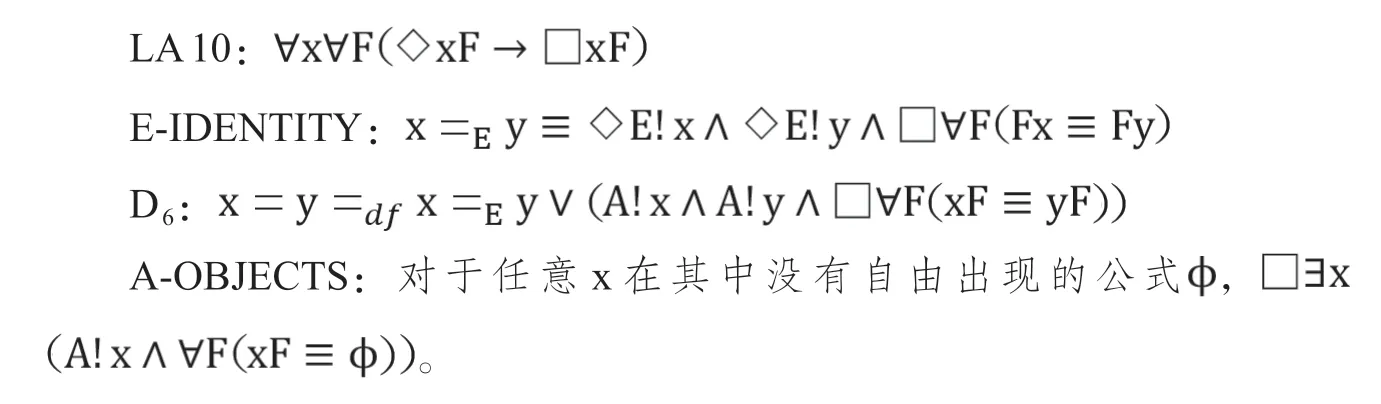

佐爾塔區(qū)分了對(duì)象具有性質(zhì)的兩種不同方式:一種是某對(duì)象編碼(encode)某性質(zhì),在形式語(yǔ)言中將其記為;另一種是某對(duì)象例示(exemplify)某性質(zhì)或某些對(duì)象例示某關(guān)系,在形式語(yǔ)言中記為。所有的對(duì)象被區(qū)分為兩類:抽象對(duì)象與普通對(duì)象。前者是必然地不例示存在性質(zhì)的對(duì)象(),后者是可能例示存在性質(zhì)的對(duì)象(◇E!x),其中也包括實(shí)際存在的對(duì)象。①佐爾塔在后來的文章( Referring to Fictional Characters )中指出,抽象對(duì)象與普通對(duì)象之分可以有另外一種解讀方式,即認(rèn)為抽象對(duì)象與普通對(duì)象皆存在,區(qū)別在于前者必然不例示具體性(concreteness),后者則可能例示具體性。這兩種解讀方式在形式系統(tǒng)上沒有區(qū)別,只是將下文中的性質(zhì)E!分別解讀為存在性或具體性。只有抽象對(duì)象能夠編碼性質(zhì)。下面是抽象對(duì)象理論中的一些對(duì)于后續(xù)討論十分重要的定義及公理,其他模態(tài)邏輯公理在此略過:

其中LA10 保證了抽象對(duì)象必然地編碼其性質(zhì);D6規(guī)定了兩個(gè)對(duì)象的同一性條件,特別地,抽象對(duì)象的同一性完全地由其所編碼的性質(zhì)來決定;A-OBJECTS 確保了論域中包括抽象對(duì)象,即對(duì)于任意一個(gè)可表達(dá)的性質(zhì)集合,必然地有一個(gè)抽象對(duì)象編碼且僅編碼該集合中的所有性質(zhì)。

佐爾塔將故事與虛構(gòu)角色都刻畫為抽象對(duì)象。在任意命題前面加上一個(gè)“是如此(being such that)”可以構(gòu)建出一個(gè)對(duì)應(yīng)于該命題的性質(zhì)②,某抽象對(duì)象編碼某命題當(dāng)且僅當(dāng)該對(duì)象編碼由該命題構(gòu)建出的性質(zhì)③。在此基礎(chǔ)上,故事是與某存在物一起例示創(chuàng)作關(guān)系的僅編碼命題的抽象對(duì)象④,在故事中被歸屬性質(zhì)的對(duì)象都是故事中的角色⑤,故存在物也可以是故事中的角色,而虛構(gòu)對(duì)象則起源于某故事,即該角色是抽象對(duì)象且不是此故事之前故事中的角色①。總之虛構(gòu)對(duì)象是那些編碼且僅編碼在其起源故事中歸屬于它的所有性質(zhì)的抽象對(duì)象②。并且對(duì)于每一個(gè)根據(jù)某故事為真的命題,都可以構(gòu)建一個(gè)性質(zhì),該性質(zhì)根據(jù)此故事被此命題所談?wù)摰膶?duì)象所滿足③ΣS-SUBSTITUTION: 對(duì)于任意對(duì)象項(xiàng)o 在其中有一個(gè)出現(xiàn)并且x 可替換該出現(xiàn)的命題公式(propositional formula) ,。

佐爾塔認(rèn)為自然語(yǔ)言中的系動(dòng)詞在編碼性質(zhì)與例示性質(zhì)兩種概念之間是模糊的,因而只要對(duì)其進(jìn)行正確的區(qū)分,所有直觀上為真的虛構(gòu)語(yǔ)句都是字面真的,(1)(2)的形式分別為(1*)(2*):

(1)老魔杖是死神創(chuàng)造的。

(1*)老魔杖編碼被死神創(chuàng)造這一性質(zhì)。

(2)福爾摩斯不存在。

(2*)福爾摩斯不例示存在這一性質(zhì)。

一般而言,內(nèi)語(yǔ)句是講某些虛構(gòu)對(duì)象編碼某些性質(zhì)的句子,外語(yǔ)句是講某些虛構(gòu)對(duì)象例示某些性質(zhì)或關(guān)系的句子,更為復(fù)雜的句子也都以此類模型來分析。

盡管抽象對(duì)象理論將虛構(gòu)對(duì)象與柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象都刻畫為抽象對(duì)象,前者與后者之間卻存在理論所未能刻畫的差別。同時(shí),盡管虛構(gòu)主義(fictionalism)理論認(rèn)為后者也在某種意義上是虛構(gòu)對(duì)象,認(rèn)為柏拉圖理論、數(shù)學(xué)理論也是某種虛構(gòu)作品,然而不可否認(rèn),對(duì)于后者的限定要遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)格于前者,并且這種差別源于人們對(duì)于這兩種語(yǔ)境有截然不同的要求。

從相關(guān)語(yǔ)境的出發(fā)點(diǎn)來說,柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象是作為人們掌握關(guān)于世界的真理的重要工具提出的,即便將其整體理論當(dāng)作某個(gè)虛構(gòu)作品,這一虛構(gòu)作品也不可以任意構(gòu)造,而是有嚴(yán)格的邏輯關(guān)系;而本文所談?wù)摰奶摌?gòu)對(duì)象,卻僅僅只是文藝創(chuàng)作過程中的工具,盡管對(duì)它們的正確談?wù)撔枰舷嚓P(guān)作品信息,作者對(duì)于作品的創(chuàng)作卻是有很大的自由度的。從日常使用中對(duì)于對(duì)象的關(guān)注點(diǎn)來說,人們對(duì)于柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象的談?wù)摯_實(shí)是在關(guān)注它們本身的性質(zhì),而不僅僅是相關(guān)理論如何刻畫它們;而對(duì)于虛構(gòu)對(duì)象的談?wù)摚粌H不能脫離相關(guān)作品,甚至在本質(zhì)上就是關(guān)于創(chuàng)作以及作品的談?wù)摗"龠@種差別可以有進(jìn)一步討論,例如我認(rèn)為在接受抽象對(duì)象理論的前提下,柏拉圖對(duì)象、數(shù)學(xué)對(duì)象等在相關(guān)真句子的使真者(truthmaker)中起到不可或缺的作用,而真虛構(gòu)語(yǔ)句的使真者則可以不需要虛構(gòu)對(duì)象,僅僅通過現(xiàn)實(shí)世界中的存在物及其相關(guān)因素來解釋真值。不過此處初步討論對(duì)于文章主題而言已經(jīng)足夠。

考慮這兩個(gè)對(duì)象:自然數(shù)2 和福爾摩斯,根據(jù)抽象對(duì)象理論,分別有一集性質(zhì)被它們必然地編碼。我們可以不需要知道自然數(shù)2 所編碼的全部性質(zhì)就可以確定這個(gè)對(duì)象,盡管自然數(shù)2 編碼哪些性質(zhì)是由數(shù)學(xué)理論來限制的,然而在數(shù)學(xué)理論的雛形時(shí)期所談?wù)摰淖匀粩?shù)2,與發(fā)展至今的數(shù)學(xué)理論所談?wù)摰淖匀粩?shù)2,是同一個(gè)對(duì)象。②這些討論可能會(huì)涉及一些更復(fù)雜的考慮。例如數(shù)學(xué)理論的發(fā)展過程中所發(fā)現(xiàn)的某個(gè)數(shù)學(xué)對(duì)象的新的性質(zhì)在多大程度上取決于理論的擴(kuò)展,有一些新發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)可能是因?yàn)槟硞€(gè)數(shù)學(xué)家在原有理論的基礎(chǔ)上完成了一個(gè)新的證明,從而證明該新性質(zhì)被已經(jīng)確定的性質(zhì)所蘊(yùn)涵;還有一些新發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)可能是因?yàn)樵诶碚撝幸肓诵碌母拍睿鐝挠欣頂?shù)到無理數(shù),從實(shí)數(shù)到虛數(shù),這些新的概念的引入在何種程度上是因?yàn)樵欣碚摰倪壿嬕筮€是因?yàn)槠渌墓ぞ吣康模瑫?huì)關(guān)系到在多大程度上可以將數(shù)學(xué)理論看作某種虛構(gòu)作品。本文目前采取一種比較直觀的假定,認(rèn)為自然數(shù)2 這一對(duì)象所編碼的性質(zhì)不隨理論的發(fā)展而改變,而具體論證則與本文主題聯(lián)系不大。而對(duì)于虛構(gòu)對(duì)象,假如不考慮作品信息或者作者的創(chuàng)作行為,就必須確定其編碼的所有性質(zhì)才能確定這個(gè)對(duì)象。人們?cè)谡務(wù)撨@兩種對(duì)象時(shí),關(guān)注點(diǎn)是截然不同的。例如在討論自然數(shù)2 的時(shí)候,會(huì)關(guān)心它是自然數(shù)1 的后繼、自然數(shù)4 的平方根、偶質(zhì)數(shù)等,這些性質(zhì)不可能設(shè)想有所改變,作為整體的數(shù)學(xué)理論,即便被看作某個(gè)虛構(gòu)作品,也是不可以隨意改變的,隨意改變的結(jié)果將不再是數(shù)學(xué)對(duì)象。反之,在討論福爾摩斯的時(shí)候,固然表面上是在談?wù)摳柲λ乖谛≌f中被賦予了什么性質(zhì),重點(diǎn)在于“在小說中”,具體被賦予的性質(zhì)相對(duì)卻不那么重要。人們完全可以設(shè)想柯南·道爾在創(chuàng)作過程中歸屬了一些不同的屬性,那么所討論的就會(huì)是與現(xiàn)在的福爾摩斯不同的抽象對(duì)象,但仍然是虛構(gòu)對(duì)象,而現(xiàn)在的福爾摩斯則不再是虛構(gòu)對(duì)象。此外,虛構(gòu)語(yǔ)句通常出現(xiàn)在故事描述或者文藝評(píng)論中,這正說明人們的關(guān)注點(diǎn)在于作者的創(chuàng)作行為產(chǎn)生了何種結(jié)果,而不是某個(gè)抽象對(duì)象編碼了什么樣的屬性。

數(shù)學(xué)對(duì)象與虛構(gòu)對(duì)象的區(qū)別還體現(xiàn)在如下考慮中,自然數(shù)2 所編碼的性質(zhì)中不包括名為“2”這一性質(zhì),而福爾摩斯所編碼的性質(zhì)中卻一定包括名為“福爾摩斯”的性質(zhì)。一般而言,叫什么名字作為對(duì)象的元語(yǔ)言性質(zhì),不應(yīng)該與對(duì)象的形而上學(xué)性質(zhì)同等視之,然而虛構(gòu)對(duì)象有其特殊性。根據(jù)Σs-SUBSTITUTION,福爾摩斯在故事中被歸屬了名為“福爾摩斯”的性質(zhì),進(jìn)而根據(jù)N-CHARACTERS 它作為抽象對(duì)象就編碼這一性質(zhì)。假設(shè)在某一可能世界中,自然數(shù)1 的后繼被命名為“5”,那么在該可能世界中,名字“5”所對(duì)應(yīng)的那個(gè)抽象對(duì)象仍然是自然數(shù)2;而如果在某個(gè)可能世界中,柯南·道爾將其故事主角偵探命名為“摩爾福斯”,那么根據(jù)A-OBJECTS 與他處于創(chuàng)作關(guān)系的是不同于福爾摩斯的一個(gè)抽象對(duì)象。如果在某一可能世界中,佐爾塔存在并且被命名為“塔爾佐”,這并不影響相關(guān)句子仍然是在談?wù)撟魻査@一對(duì)象,從這一點(diǎn)上來說,數(shù)學(xué)對(duì)象比起虛構(gòu)對(duì)象,與日常對(duì)象更接近。對(duì)于日常對(duì)象,對(duì)象存在、名字與指稱之間的因果鏈追溯到命名儀式,從而保證了名字可以成功指向?qū)ο螅粚?duì)于數(shù)學(xué)對(duì)象,對(duì)象可以通過某些已知性質(zhì)被唯一地確定,同時(shí)命名儀式確定了名字與指稱之間的關(guān)系,名字可以成功指向?qū)ο螅欢鴮?duì)于虛構(gòu)對(duì)象,假設(shè)將作者的創(chuàng)作行為看作一個(gè)命名儀式,同時(shí)對(duì)象所編碼的所有性質(zhì)也只有通過作者的創(chuàng)作行為或者作品信息才能確定,那么虛構(gòu)名字對(duì)于虛構(gòu)對(duì)象的指稱,無論是從命名還是從指稱來說都是無法脫離作品信息的,這一點(diǎn)對(duì)于后文的論證至關(guān)重要。

二、內(nèi)語(yǔ)句真值解釋中的沖突

對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句的真值人們有一些直覺,比如(3)是真的,而(4)是假的:

(3)華生是福爾摩斯的助手。

(4)福爾摩斯是華生的助手。

依據(jù)是(3)符合柯南·道爾的福爾摩斯系列小說中的刻畫而(4)不符合,換言之,在不需要任何理論預(yù)設(shè)的情況下,人們自然由(3)(4)指向了相關(guān)作品,并且僅根據(jù)作品內(nèi)容就可以判斷句子的真值。人們一般會(huì)認(rèn)為這些直覺是十分合理的,即使是不承認(rèn)虛構(gòu)對(duì)象的哲學(xué)家,也會(huì)認(rèn)為在某種意義上(3)為真(4)為假,并且同意這一點(diǎn)可以由相關(guān)作品來解釋。對(duì)(1)(3)(4)真值做出的解釋,大致如下:

(1+)在J.K.羅琳的《哈利·波特與死亡圣器》中是這樣設(shè)置的。

(3+)柯南·道爾在福爾摩斯系列故事里是如此設(shè)定。

(4+)與柯南·道爾的福爾摩斯系列故事設(shè)定相悖。

通常人們?cè)诮忉寖?nèi)語(yǔ)句真值時(shí),都會(huì)依賴作品信息而不是編碼了性質(zhì)的抽象對(duì)象。設(shè)想對(duì)(1)的真值解釋說“因?yàn)槔夏д仁蔷幋a了性質(zhì)X1,…,Xn的抽象對(duì)象,而被死神創(chuàng)造這一性質(zhì)在X1,…,Xn之中”,這通常會(huì)被當(dāng)作一個(gè)不充分甚至是不合理的回應(yīng)。

另一方面,抽象對(duì)象理論在本體論上承認(rèn)了抽象對(duì)象,是關(guān)于虛構(gòu)對(duì)象的實(shí)在論。格蘭茨伯格(Glanzberg)指出實(shí)在論的關(guān)鍵特點(diǎn)有:1.世界客觀獨(dú)立于人們思考或描述它的方式;2.人們的思想與語(yǔ)言是關(guān)于世界的。①M(fèi).Glanzberg, “Truth”, in E.N.Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016),Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016.抽象對(duì)象理論作為實(shí)在論的一種,在刻畫語(yǔ)言實(shí)踐的時(shí)候,理當(dāng)認(rèn)為人們的論述的真值由客觀實(shí)在來決定。于是虛構(gòu)語(yǔ)句是關(guān)于虛構(gòu)對(duì)象的,虛構(gòu)對(duì)象作為實(shí)在的一部分,在相關(guān)語(yǔ)句的真值解釋中應(yīng)該起核心作用②真值解釋本身是一個(gè)比較弱的概念,對(duì)于本體論并不像很多使真者原則那樣有要求,很多時(shí)候,只要能夠給出合理的解釋,不論是否做出了本體論承諾都是可以的,例如阿祖尼(Azzouni, 2010)與克雷因(Crane, 2013)都給出了唯名論的解釋。然而由于抽象對(duì)象理論是實(shí)在論,這些唯名論解釋顯然不適用。。

根據(jù)抽象對(duì)象理論,(3)(4)的形式分別是:

(3*)華生編碼是福爾摩斯的助手這一性質(zhì)。

(4*)福爾摩斯編碼是華生的助手這一性質(zhì)。

(3*)(4*)中不包含任何其他隱藏項(xiàng),(3)(4)在字面意義上為真或?yàn)榧佟?/p>

(3*)(4*)從形式來看,僅僅是在談?wù)撃骋怀橄髮?duì)象編碼了何種性質(zhì),那么只需要確定句中談及的對(duì)象是否編碼句中談及的性質(zhì)就足夠確定句子的真值,不需要引入額外因素。并且,由于抽象對(duì)象必然地編碼其屬性,易見對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句來說,抽象對(duì)象僅憑自身就可以完全地對(duì)真值做出解釋。在第一部分我們討論過虛構(gòu)名字作為虛構(gòu)對(duì)象所編碼的屬性之一的特殊性,這會(huì)影響到虛構(gòu)語(yǔ)句中的虛構(gòu)名字如何指稱抽象對(duì)象,有兩種可能,即直接指稱或者通過描述性內(nèi)容來指稱。

如果是直接指稱,名字與對(duì)象之間的指稱關(guān)系卻不是常規(guī)的指稱關(guān)系,不論作者與哪一個(gè)抽象對(duì)象之間產(chǎn)生了創(chuàng)作關(guān)系,作者給這一抽象對(duì)象所命的名都必然是該抽象對(duì)象所編碼的“名為……”性質(zhì)中的名字。如果一個(gè)抽象對(duì)象編碼了“名為……”的屬性,由于該屬性與對(duì)象之間的必然聯(lián)系,有理由認(rèn)為其中的名字也是與對(duì)象必然相聯(lián)的。在這種情況下,一個(gè)名字N 在所有編碼“名為N”的抽象對(duì)象中,是無法確定指稱的。正如前文所言,日常對(duì)象與命名儀式之間存在因果鏈接,數(shù)學(xué)對(duì)象可以被獨(dú)立地確定,因此在使用日常名字或者數(shù)學(xué)名字的時(shí)候,在元語(yǔ)義學(xué)的層面能夠有效地解釋名字與指稱之間的聯(lián)系。而對(duì)于虛構(gòu)對(duì)象,一方面名字本身與對(duì)象之間有必然的本質(zhì)聯(lián)系,另一方面不論是命名儀式還是確定對(duì)象,都無法脫離作者的創(chuàng)作活動(dòng),這就決定了通過作者相關(guān)的信息來確定名字與意圖談?wù)摰闹阜Q之間的聯(lián)系,并不是在元語(yǔ)義學(xué)的層面上進(jìn)行,而是要在語(yǔ)義學(xué)的層面上實(shí)現(xiàn)。在這種情況下,如果(3)(4)在字面意義上為真或?yàn)榧伲敲雌溥壿嬓问街胁话髌纷飨ⅰ8鶕?jù)A-OBJECTS 可知論域中有大量的抽象對(duì)象同時(shí)編碼名為華生以及是福爾摩斯的助手這兩個(gè)性質(zhì),也有大量的抽象對(duì)象同時(shí)編碼名為福爾摩斯以及是華生的助手這兩個(gè)性質(zhì)。由于名字與虛構(gòu)對(duì)象之間的必然聯(lián)系,(3*)(4*)中的名字能夠各自指向?qū)?yīng)的這兩類抽象對(duì)象中的任意一個(gè),并且由于抽象對(duì)象必然地編碼其所編碼的性質(zhì),僅憑抽象對(duì)象本身應(yīng)該可以決定(3)(4)都是必然真理。

另一種可能是(3)(4)中的名字指向編碼且僅編碼句中出現(xiàn)的全部性質(zhì)的抽象對(duì)象,而這也不是人們實(shí)際使用此句子時(shí)意圖談?wù)摰膶?duì)象,福爾摩斯及華生編碼了遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于關(guān)于他們的任一有限內(nèi)語(yǔ)句中提到的全部屬性。所以在直接指稱的情況下上述考慮與人們實(shí)際使用它們的情形相悖。

假設(shè)虛構(gòu)名字與日常專名用法不同,那么可能的情況是其語(yǔ)義內(nèi)容是一種復(fù)雜的描述性內(nèi)容。根據(jù)對(duì)象的同一性條件,抽象對(duì)象是由其所編碼的性質(zhì)來進(jìn)行個(gè)體化區(qū)分的,要成功地確定一個(gè)抽象對(duì)象,除了確定其編碼的所有性質(zhì)之外別無他法。如果想要(3)(4)如人們實(shí)際使用中一樣確實(shí)指向柯南·道爾的福爾摩斯系列故事中的福爾摩斯與華生,那么假定福爾摩斯編碼的性質(zhì)分別是名為福爾摩斯,P1,…,Pi,華生編碼的性質(zhì)分別是名為華生,Q1,…,Qj,將“是福爾摩斯的助手”這一性質(zhì)記為Qj,將“是華生的助手”記為Rk(Rk不在P1,…,Pi之中),則(3)(4)的實(shí)際形式應(yīng)該是:

(3#)編碼且僅編碼性質(zhì)“名為華生”,Q1,…,Qj的抽象對(duì)象編碼Qj。

(4#)編碼且僅編碼性質(zhì)“名為福爾摩斯”,P1,…,Pi的抽象對(duì)象編碼Rk。

這樣一來,雖然(3#)(4#)的真值與人們直覺相符合,然而它們卻變成了分析性的命題,前者分析地為真,后者分析地為假,這同樣有悖于人們對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句的實(shí)際理解。

總之在不引入相關(guān)作品信息的情況下,抽象對(duì)象理論各種可能的考慮都會(huì)與直覺出現(xiàn)沖突。

事實(shí)上,關(guān)于虛構(gòu)對(duì)象的實(shí)在論者會(huì)堅(jiān)持虛構(gòu)名字與日常名字用法相同,佐爾塔強(qiáng)調(diào)說作者的故事講述(storytelling)過程是一個(gè)擴(kuò)展了的命名過程,從而保證了虛構(gòu)名字能夠正確地指稱作者所意指的對(duì)象。①E.N.Zalta, “Referring to Fictional Characters”, Dialectica, 57 (2), 2003, pp.243-254.此外,對(duì)于人們?cè)冢?)(4)中意圖談?wù)摰膶?duì)象,如果不引入相應(yīng)作品信息,幾乎沒可能定義出其對(duì)應(yīng)的編碼性質(zhì)集合。然而相應(yīng)作品信息的引入,會(huì)在一定程度上削弱設(shè)定抽象對(duì)象的理論動(dòng)機(jī)。因?yàn)槿绻麅H憑相關(guān)作品信息就足以解釋關(guān)于(3)(4)真值的直覺,同時(shí)抽象對(duì)象理論本身也必須依賴相關(guān)作品信息才能給出合理的解釋,那么很難說理論上還有設(shè)置抽象對(duì)象的必要。

抽象對(duì)象理論對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句的刻畫與直覺之間出現(xiàn)難以緩解的沖突,這種沖突反映了抽象對(duì)象理論的刻畫與對(duì)于解釋內(nèi)語(yǔ)句的要求之間的偏差:前者要求抽象對(duì)象本身足夠做出全部解釋,然而實(shí)際解釋中僅憑抽象對(duì)象自身卻難以達(dá)到目的;而如果必須依賴抽象對(duì)象之外的現(xiàn)實(shí)世界因素(即作品信息)才能做出合理解釋,那么在作品內(nèi)的語(yǔ)境下很難說抽象對(duì)象有其理論必要性,同時(shí)也很難說內(nèi)語(yǔ)句在字面意義上為真。

三、初步回應(yīng)與理論調(diào)整

1.初步回應(yīng)

1.1 摒棄直覺解釋

對(duì)于上文中的沖突,一個(gè)初步回應(yīng)是堅(jiān)持說人們?cè)趯?shí)際應(yīng)用中根據(jù)直覺做出的解釋是錯(cuò)的。盡管在創(chuàng)作一部虛構(gòu)作品的過程中作者與某個(gè)抽象對(duì)象產(chǎn)生了某種關(guān)系,但該對(duì)象不依賴于作者的創(chuàng)作,不管作者是否創(chuàng)作,都必然有抽象對(duì)象。因而只要是內(nèi)語(yǔ)句,就是在談?wù)摮橄髮?duì)象編碼屬性,也只需要抽象對(duì)象自身來保證句子為真,因此對(duì)于(1)(3)(4)真值的解釋并不是(1+)(3+)(4+)而應(yīng)該是(1*)(3*)(4*)。

這樣的回應(yīng)與抽象對(duì)象理論本身是相一致的,因而反映出理論本身在如下要點(diǎn)中的不足:哪怕句中沒有任何信息指向相應(yīng)作品,人們?cè)谌魏螘r(shí)候?qū)τ谔摌?gòu)對(duì)象的談?wù)摱紵o法剝離相關(guān)作品信息。在虛構(gòu)語(yǔ)句的使用中,人們真正關(guān)心的以及想要表達(dá)的永遠(yuǎn)是作品相關(guān)的內(nèi)容,例如作品的內(nèi)容如何設(shè)定,作品的現(xiàn)實(shí)影響如何等,而不是某一個(gè)不知道怎樣挑出來的抽象對(duì)象有什么樣的本質(zhì)屬性,或者與現(xiàn)實(shí)世界中其他因素處于何種關(guān)系之類。上述回應(yīng)預(yù)示著即便J.K.羅琳沒有創(chuàng)作哈利·波特系列故事或者柯南·道爾沒有創(chuàng)作福爾摩斯系列故事,形如(1)(3)(4)的句子也會(huì)是字面意義上必然為真的,從而導(dǎo)致上文第二部分中直覺與理論間關(guān)于(3)(4)的沖突。也就是說,上述沖突證明了相關(guān)作品信息的必要性。盡管根據(jù)抽象對(duì)象理論,虛構(gòu)對(duì)象的定義要求其起源于某個(gè)虛構(gòu)作品,然而這種偶然地與某個(gè)作者產(chǎn)生創(chuàng)作關(guān)系的要求與虛構(gòu)對(duì)象的同一性沒有任何關(guān)系。

同樣的問題也在博爾赫斯(Borges)筆下梅納德(Menard)塑造的堂·吉訶德與塞萬(wàn)提斯塑造的堂·吉訶德的比較中有所體現(xiàn)。①參見J.L.Borges, “Pierre Menard, Author of Don Quixote”, Ficciones, English translation, Grove Press Inc., from Spanish Edition, 1956。根據(jù)所編碼的性質(zhì),它們是同一個(gè)抽象對(duì)象,然而哲學(xué)家們卻不會(huì)把它們看作同一個(gè)虛構(gòu)對(duì)象。反對(duì)者可以聲稱根據(jù)虛構(gòu)對(duì)象定義中對(duì)于起源的要求,堂·吉訶德先在塞萬(wàn)提斯的作品中出現(xiàn),所以梅納德的堂·吉訶德不滿足該虛構(gòu)對(duì)象的定義。對(duì)此可以設(shè)想一種可能的情境:兩個(gè)作者同時(shí)、獨(dú)立地創(chuàng)造出完全一樣的虛構(gòu)作品。例如假設(shè)柯南·道爾和道南·柯爾同時(shí)寫出完全一樣的福爾摩斯系列故事,那么文學(xué)評(píng)論上不會(huì)認(rèn)為他們創(chuàng)造出的是同一個(gè)作品,并且也不會(huì)用后一部作品的相關(guān)信息來解釋前一部作品的內(nèi)語(yǔ)句真值。然而抽象對(duì)象理論卻無法區(qū)分這些差別。

1.2 隱藏成分

對(duì)此一個(gè)可能的做法是將作品信息作為一個(gè)隱藏的構(gòu)成成分加入語(yǔ)句的邏輯形式中,從而作品信息可以自然地參與到相關(guān)解釋中。佐爾塔曾采取過這種做法,對(duì)于上文中的(2)(2*),易見由于福爾摩斯是虛構(gòu)對(duì)象,根據(jù)定義是必然地不存在的,因而(2*)從形式上來看是必然的并且是分析性的真理,而這一點(diǎn)又與直觀相悖,因?yàn)槿藗冇X得它應(yīng)該是偶然真的。對(duì)此佐爾塔引入了一個(gè)新的存在性質(zhì)E!!來表示另一種意義上的存在:如果某個(gè)存在物例示了一個(gè)抽象對(duì)象編碼的所有性質(zhì),就可以說此抽象對(duì)象在此種意義上存在。因而(2)的形式被刻畫為:

(2!)福爾摩斯在下述意義上不存在:沒有存在物例示其編碼的所有屬性。

與設(shè)定另一種意義上的存在相類似地,假定有另外一種意義上的某抽象對(duì)象例示某性質(zhì),即如果在某個(gè)虛構(gòu)作品中一個(gè)抽象對(duì)象被歸屬了某性質(zhì),那么該抽象對(duì)象不僅編碼該性質(zhì),也在此意義上例示該性質(zhì)。這樣盡管有些啰唆,但似乎能夠確定地挑出想要談?wù)摰某橄髮?duì)象,于是(1)(3)的形式應(yīng)該是:

(1!)老魔杖在下述意義上例示被死神創(chuàng)造的性質(zhì):在J.K.羅琳的《哈利·波特與死亡圣器》中這樣設(shè)定。

(3!)華生在下述意義上例示是福爾摩斯的助手的性質(zhì):在柯南·道爾的福爾摩斯系列故事中如此設(shè)定。

這樣一來對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句真值的直觀解釋就直接進(jìn)入了句子的形式,這些句子也不再是必然真的,上文提到的不足似乎可以避免。然而顯然這樣的改寫十分累贅,不僅有編碼性質(zhì)與例示性質(zhì)之間的區(qū)分,還有一種意義上的例示與另一種意義上的例示之間的區(qū)分。更重要的是,改寫過后的句子顯然不再是字面意義上為真了,其復(fù)雜程度比起作為競(jìng)爭(zhēng)理論的轉(zhuǎn)譯取向理論有過之而無不及。這樣一來,似乎也沒有任何設(shè)置抽象對(duì)象的理論必要了,依靠虛構(gòu)作品的內(nèi)容足以勝任解釋需求。

總而言之,若堅(jiān)持原本的抽象對(duì)象理論,則難以合理解釋內(nèi)語(yǔ)句的真值,而如果引入包含作品信息的成分,抽象對(duì)象的設(shè)定也沒有什么必要了。這些考慮反映出抽象對(duì)象理論在本質(zhì)上與對(duì)虛構(gòu)語(yǔ)句的解釋要求是錯(cuò)位的。一方面,要合理解釋內(nèi)語(yǔ)句真值,不可能不引入相關(guān)作品信息;另一方面,如果把內(nèi)語(yǔ)句當(dāng)作字面意義上必然為真的,那么一切對(duì)于作品的指向都被預(yù)先排除了。作為形而上學(xué)的抽象對(duì)象理論,并不適用于刻畫與人類實(shí)踐密切相關(guān)的內(nèi)語(yǔ)句,因?yàn)楹笳咚P(guān)心的不僅僅是(甚至幾乎無關(guān))本體論問題,而前者所刻畫的卻恰恰是與實(shí)際解釋無甚關(guān)聯(lián)的部分。于是,抽象對(duì)象理論的刻畫導(dǎo)致如下圖景:看起來好像有很多神秘的抽象對(duì)象,它們碰巧與人類生活產(chǎn)生了聯(lián)系,然而人們關(guān)于這些對(duì)象的談?wù)搮s無論如何都是必然真的—這無疑是一種非常荒謬的刻畫。

2.理論調(diào)整

佐爾塔在討論假裝理論①參見K.L.Walton, Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts, Harvard University Press, 1990。時(shí)認(rèn)為,假裝理論表面上看起來與抽象對(duì)象理論完全相反,然而二者的基本洞見卻可以是一致的②參見E.N.Zalta, “The Road Between Pretense Theory and Abstract Object Theory”, in T.Hofweber and A.Everett (eds.), Empty Names, Fiction, and the Puzzles of Non-Existence, CSLI Publications, 2000。。他做出了一些理論調(diào)整,將抽象對(duì)象重構(gòu)為性質(zhì)的模式(patterns of properties),性質(zhì)的模式是假裝理論者愿意在本體論上承諾的,并且假裝理論者在承認(rèn)這些以后能夠完善地解決外語(yǔ)句問題,例如外語(yǔ)句中虛構(gòu)對(duì)象的存在引入問題等。佐爾塔引入假裝理論中的相關(guān)概念以后,將創(chuàng)作關(guān)系重新定義為一個(gè)三元關(guān)系:

x 通過y 創(chuàng)作s iff x 制造(produce)了y & y 是s 的一個(gè)道具(prop)。

其中道具的定義如下:

y 是s 的一個(gè)道具 iff y 是一個(gè)道具 &對(duì)于任意命題p,如果y 授權(quán)(mandate)p 進(jìn)入想象,那么s ╞ p。s ╞ p 表示p 根據(jù)s 為真,即s 編碼p。道具是虛構(gòu)作品的具體表現(xiàn)形式,例如小說或者雕塑等,它們授權(quán)人們想象各種命題。對(duì)于制造以及授權(quán)想象,基本上可以有一些直觀上的理解。關(guān)于道具如何授權(quán)想象有如下閉合原則(Rule of Closure):

如果(a)s ╞ p1& … & s ╞ pn,并且(b)p1,…,pn├Rq,那么s ╞ q

其中├R代表相關(guān)蘊(yùn)涵①相關(guān)邏輯中的概念,佐爾塔并不假定某一特定的相關(guān)邏輯,目前只采用關(guān)于相關(guān)蘊(yùn)涵的一些直觀想法。。

佐爾塔認(rèn)為上述調(diào)整與人們認(rèn)為虛構(gòu)作品及虛構(gòu)對(duì)象是偶然性的存在這一直覺相符合。他指出作者以及道具的制造過程皆是偶然的,并且作為性質(zhì)的模式的故事及虛構(gòu)對(duì)象皆依附于作者的行為。因而只有當(dāng)作者完成了他的創(chuàng)作過程時(shí),故事與虛構(gòu)對(duì)象才得以存在(come into existence)。于是,直觀上為真的內(nèi)語(yǔ)句不再是必然為真的了,作者的行為保證了這些句子的偶然性。

這種重構(gòu)無疑非常模糊,很難說能真正解決問題。將抽象對(duì)象重構(gòu)為性質(zhì)的模式,實(shí)質(zhì)上不過是給它換了一種更容易被假裝理論者所接受的說法,而理論本身不會(huì)有任何改變。因而本質(zhì)上仍是抽象對(duì)象的性質(zhì)的模式也是必然地不例示存在性質(zhì)的,在無論何種意義上都不可能“在作者創(chuàng)作之后得以存在”。

佐爾塔強(qiáng)調(diào)說,在故事與虛構(gòu)對(duì)象的定義中要求它們與作者及道具處于某種關(guān)系,而這種關(guān)系保證了它們的偶然性。然而作為抽象對(duì)象,它們的個(gè)體化區(qū)分條件只有其編碼的性質(zhì),因而不論一個(gè)抽象對(duì)象是否與某個(gè)存在物之間處于某種關(guān)系,這個(gè)抽象對(duì)象本身不會(huì)有任何改變。假定將所有抽象對(duì)象區(qū)分為兩類,一類與某存在物一同例示了創(chuàng)作關(guān)系,另一類沒有,那么一個(gè)特定抽象對(duì)象是屬于前一類還是后一類是偶然的。然而在內(nèi)語(yǔ)句的例子中,先確定了一個(gè)抽象對(duì)象,然后針對(duì)該對(duì)象指出它編碼了什么性質(zhì),這其中的必然性是無可辯駁的。也許抽象對(duì)象理論最好的策略是,直覺真的內(nèi)語(yǔ)句在語(yǔ)義上是必然為真的,但人們直觀上感覺到的偶然性來源于作者的創(chuàng)作,作者在創(chuàng)作過程中與哪一個(gè)抽象對(duì)象產(chǎn)生了創(chuàng)作關(guān)系是偶然的,然而人們卻將這種指稱虛構(gòu)對(duì)象中涉及的偶然性轉(zhuǎn)移到了句子的形式之中。

總之,佐爾塔自己的理論調(diào)整也無法解決內(nèi)語(yǔ)句的必然性與人們直觀之間的沖突。抽象對(duì)象理論對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句的邏輯形式做出了限制,于是內(nèi)語(yǔ)句如果要在字面意義上為真,就一定是必然為真的,而這一點(diǎn)與人們使用虛構(gòu)語(yǔ)句的情境錯(cuò)位,并且各種可能的修改都無濟(jì)于事。我認(rèn)為其中一個(gè)原因是作為一個(gè)公理化的統(tǒng)一的形而上學(xué)理論系統(tǒng),抽象對(duì)象理論很難真正完善地刻畫與人們實(shí)際活動(dòng)以及心理狀態(tài)高度相關(guān)的虛構(gòu)語(yǔ)句,盡管后者引起了諸多語(yǔ)義學(xué)甚至形而上學(xué)的討論,卻始終無法與作者行為和作品信息真正地脫離開。事實(shí)上佐爾塔做出的調(diào)整也是在向這一方向靠近,然而這一點(diǎn)卻與抽象對(duì)象理論本身不相容。結(jié)果就是,抽象對(duì)象理論對(duì)內(nèi)語(yǔ)句的字面真解讀導(dǎo)致對(duì)其的真值解釋有悖于直覺,令人難以接受,而合理的真值解釋不僅在形式上否定了內(nèi)語(yǔ)句的字面真解讀,更削弱了設(shè)置抽象對(duì)象的一大理論動(dòng)機(jī)。因而,即使對(duì)于那些認(rèn)為虛構(gòu)名字指稱虛構(gòu)對(duì)象的實(shí)在論者,內(nèi)語(yǔ)句也不可能在字面上為真。

四、結(jié)論

本文討論了佐爾塔抽象對(duì)象理論對(duì)內(nèi)語(yǔ)句的刻畫,指出了將內(nèi)語(yǔ)句刻畫為字面真將導(dǎo)致只能將其刻畫為必然真理,從而僅靠虛構(gòu)對(duì)象自身便可以完成對(duì)真值的解釋。然而僅憑虛構(gòu)對(duì)象解釋真值又會(huì)引來各種與直覺的沖突,這些沖突難以化解,表明了抽象對(duì)象難以對(duì)刻畫為字面真的內(nèi)語(yǔ)句真值做出合理的解釋,說明其理論對(duì)于內(nèi)語(yǔ)句字面真的解讀并不可取。這種沖突的一個(gè)重要原因在于作為形而上學(xué)理論的抽象對(duì)象理論與涉及故事講述、描述以及文學(xué)評(píng)論的虛構(gòu)語(yǔ)句之間的隔閡。即使假設(shè)虛構(gòu)作品中描述的確實(shí)是一些編碼了各種性質(zhì)的抽象對(duì)象,這些對(duì)象在形而上學(xué)的層面上編碼了何種性質(zhì)并不是虛構(gòu)語(yǔ)句真正關(guān)心的。借用抽象對(duì)象理論的術(shù)語(yǔ),作者與什么樣的抽象對(duì)象產(chǎn)生了創(chuàng)作關(guān)系才是重要的事。

此外,對(duì)于外語(yǔ)句是否字面真的問題,已有很多討論認(rèn)為外語(yǔ)句的真值解釋不需要虛構(gòu)對(duì)象,僅僅現(xiàn)實(shí)世界的因素就已足夠。①參見J.Azzouni, Talking About Nothing: Numbers, Hallucinations and Fictions, Oxford University Press,2010; T.Crane, The Objects of Thought, Oxford University Press, 2013。我認(rèn)為在后續(xù)研究中這些討論在一定程度上可以幫助證明,也許對(duì)于外語(yǔ)句,字面真解讀同樣是不合適的。