基于極限條件法的土地適宜性評價一以某礦區為例

楊輝

摘要:為對因采礦相關活動造成損毀的土地進行了復墾,運用極限條件法對項目區進行了土地適宜性評價,為土地復墾的方向提供指導性意見。以徐州某礦區為例,運用極限條件法,參考評價結果以及當地政府規劃、村民意見和礦區發展意見提出了適合當地復墾的方向,確定最終復墾方向為耕地。

關鍵詞:土地復墾;極限條件法;適宜性

中圖分類號:TD88 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)16-0269-02

1研究區概況

研究礦區位于淮海經濟區中心城市徐州,礦區始建于2009年,其鐵礦石保有資源儲量181.88萬t,設計開采利用資源量151.02萬t,生產能力lO×104t,確定礦山服務年限為16年。項目區內地貌類型主要為剝蝕殘丘及平原局部地段分布人工棄土土堆及露天采坑。地形總體趨勢為東高西低、南高北低。西部平原區低洼處為微山湖季節性淹沒區,目前均被開發為養魚塘。由于對淺表礦體的濫采亂挖,自然地形被損毀較嚴重。項目區屬于北溫帶魯淮氣候區,夏熱多雨,冬寒干燥。據水文氣象站多年觀測資料,年平均氣溫14℃,年平均降水量840.4mm,年最大降雨量1191.2mm,年最小降雨量601.4mm,全年降雨量集中在6~8月份,占全年降雨量的50%以上。項目區屬黃淮沖積平原,土壤主要為淤泥、壤土及沙壤土,壤土和沙壤土土壤質地為松砂或緊砂質,粘粒含量低,好耕種,但土壤結構和保水保肥性能差,肥力低,有機質含量0.38%~0.98%,平均0.78%,全氮0.031%~0.072%,速效磷(P)(1.6~17.8)×10-6,平均3.5×10-6。

2土地適宜性評價方法

2.1評價范圍和初步復墾方向

(1)評價范圍。復墾責任范圍為礦山建設開采損毀土地與不再使用的永久性建設用地共5.5887hm2。其中國家基本農田面積為2.6924hm2,包括旱地(1.2373hm2)和可調整坑塘水面(1.4551hm2)等。

(2)初步復墾方向。在確定土地利用方向時,依據徐州市銅山區土地利用總體規劃及城鎮建設規劃、公眾參與意見以及其他社會經濟因素,確定土地擬利用方向為耕地(旱地)。

2.2評價體系、評價指標和評價方法

(1)評價體系。采用土地適宜類、土地質量等級和土地限制型三級分類系統。土地適宜類,按照損毀土地復墾后對耕地、林地、草地的適宜性,分為適宜類、暫不適宜類和不適宜類;土地質量等級,在適宜類范圍內,按土地對耕地、林地、草地的適宜度、生產潛力、限制性因素及其強度分為三等。

(2)評價指標。壓占破壞區土地適宜性評價指標選擇坡度、灌排條件、有效土層厚度、土源保證率和地表物質組成等五個指標。適宜等級分為四級:1等為適宜,2等為較適宜,3等為較不適宜和4等不適宜。

2.3評價單元劃分和評價方法

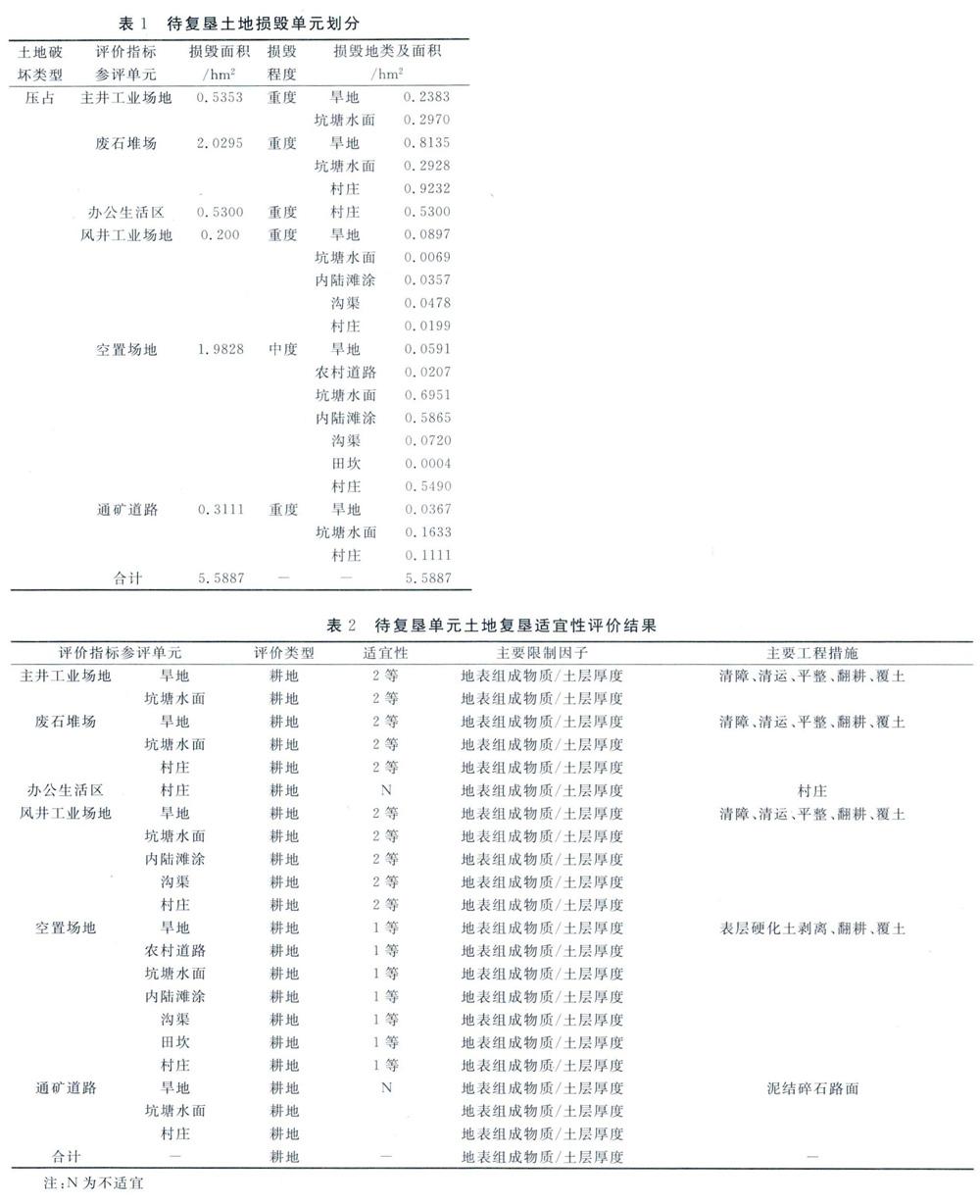

(1)評價單元劃分。評價單元的劃分應體現單元內部性質相對均一或相近,而單元之間又具有可比性,能客觀反映出土地在一定時期、空間的差異。評價單元應根據復墾區土地損毀類型、程度、限制因素和土壤類型來劃分。依據相關法規結合區域土地損毀分類標準,一般將評價結果劃分為輕度、中度和重度3個等級。根據土地損毀類型及地形地貌劃分一級評價單元一個,即壓占損毀區。在一級評價單元基礎上劃分二級單元,分為六個二級壓占損毀區,詳見表1。

(2)本次土地適宜性評價選用極限條件法。極限條件法將土地質量最低程度作為質量等級依據,能夠比較清晰地獲得土地復墾的各個限制型因素。根據最小因子律原理,土地適宜性及其等級是由選定評價因子中某單因子適宜性等級最小的因子確定。適宜等級分為四級:1為適宜,2為較適宜,3為較不適宜,4為不適宜。其計算模型為:

Yi=min(Yiy)(1)

式(1)中:yi為第i塊評價單元的最終分值;Yij為第i塊評價單元中第j參評因子的分值。

3適宜性等級評價結果

3.1土地復墾適宜性等級

在項目區土地質量調查的基礎上,結合土地損毀程度分析與擬損毀土地預測,針對各類評價單元建立適宜性評價指標體系,將參評單元土地質量與復墾土地主要相關因素的等級標準進行對比,以適宜性等級最低的土地質量參評項目決定該單元的土地適宜性等級,具體見表2。

3.2最終復墾方向

通過土地適宜類、土地質量等和土地限制型三級分類系統評價體系,結合參評單元土地質量與復墾土地主要相關因素的等級標準進行對比分析,綜合考慮生態環境、政策因素及當地農民的意見,依據適宜性等級評定結果與土地復墾質量要求,基于盡可能恢復原地類(村莊)的原則,提出了項目區復墾方向主要為耕地(旱地),復墾土地面積5.5887hm2,土地復墾率為100%。通過土地復墾,得到旱地3.2555hm2,農村道路0.3111hm2,村莊2.0221hm2。復墾措施包括布設排水溝等工程技術措施,及恢復土壤肥力的生物化學措施。

土地復墾為項目區所在地的農民提供了耕地保障,農民仍生活在熟悉的社會環境中,且在當地政府引導下,能在最短時間內恢復、提高生產水平,有利于改善礦區生態環境,調節當地氣候,減少水土流失,具有一定的經濟、社會和生態效益。