環境社會學視角下農村秸稈焚燒的原因與對策

張瀚罡

摘要:為探討“生活環境主義”范式下農村秸稈焚燒現象的原因及對策,選取山東某村莊作為研究現場,根據調查問卷數據,通過SPSSl9分析軟件對農村秸稈焚燒現象的原因進行了研究。在研究的假設為:秸稈作為燃料利用率低、秸稈作為飼料利用率低、農民環境保護意識低。根據分析結果,第一個假設和第二個假設被證實,第三個假設被證偽。最后,提出了解決秸稈焚燒的相關對策建議。

關鍵詞:秸稈焚燒;生活環境主義;環境社會學;農村

中圖分類號:X712 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)20-0113-04

1研究問題和假設

我國當前的自然環境問題形勢嚴峻,各種環境問題頻發,其中,霧霾等空氣環境問題頻頻困擾著人們。導致霧霾天氣的原因有很多,汽車尾氣、工廠排放的廢氣都是原因之一,然而,秸稈焚燒導致的空氣污染問題卻常被忽視。在農村地區,焚燒秸稈的現象仍屢見不鮮。環境科學研究表明,秸稈焚燒與空氣污染呈正相關關系,秸稈焚燒現象的增多加劇了空氣污染,因此,不能不關注農村地區的秸稈焚燒現象。那么,農村秸稈焚燒現象背后的社會文化動因是什么?進而嘗試從環境社會學生活環境主義角度探討解決秸稈焚燒問題的措施。

本研究假設秸稈焚燒現象是由社會和文化問題導致的。

首先,是農民的生活方式發生了很大變化。隨著農村和城市的生活方式逐漸相近,農村中秸稈作為燃料的觀念逐漸淡化。農村煤氣、電力的普及,使得農民摒棄了傳統的秸稈燃料,轉而使用更加方便快捷的方式。使用煤氣、電力看似減少了燃燒秸稈帶來的空氣污染,但農民將田野中大量無用秸稈“付之一炬”,空氣污染問題更加嚴重。一到春耕季、秋收季,田野中“狼煙四起”,導致空氣質量急劇惡化。

其次,隨著機械化耕作方式普及,單獨飼養耕牛的農民減少,對秸稈這一有機飼料的需求減少。

最后,農民對“秸稈焚燒造成空氣污染”的意識低。廣大農民認為焚燒秸稈不會導致嚴重的空氣污染。

2文獻綜述

自20世紀50年代后期開始,“四大公害”問題引起了世人的強烈關注。這里所說的四大公害是指“水俁病(1956年)”、“新瀉水俁病(1964年)”、“四日市哮喘病(1960~1970年)”、“痛痛病(1955~1972年)”。為了治理四大公害和其他公害,日本政府嘗試執行了種種對策,然而,遺憾的是,公害問題沒有得到圓滿解決。

為了解決公害問題,有許多社會學者從事環境問題研究。當時從事于環境問題的相關調查和理論鉆研的社會學者,主要有以下3個團隊。第一個團隊,是受福武直的影響,最早著手水俁等公害問題研究的飯島伸子。第二個團隊,是船橋晴俊、長谷川公一等學者以社會運動論為理論基軸開展的反公害運動研究。第三個團隊,即基于批判地域開發所帶來的自然環境破壞而提煉發展起來的鳥越皓之、嘉田由紀子團隊。現在,日本環境社會學能夠共享的研究模式有4個,其中之一即“生活環境主義”,它比較適合分析考察自然環境的破壞問題。生活環境主義是從20世紀80年代琵琶湖綜合開發的紛爭現場,即琵琶湖畔的農村社區開展集中性社會調查中誕生的。當時關于治理環境有兩種意見,一種是“自然環境主義”,另一種是“近代技術主義”。圍繞這一爭議,社會學家對琵琶湖周邊的社區開展了集中調查,結果表明大多數人都偏向于一種更為實際的思想方法,這種方法介于“自然環境主義”與“近代技術主義”兩者之間,即生活環境主義。生活環境主義是站在生活者立場上看問題,通過尊重和挖掘并激活當地生活者的智慧來確立人與自然的關系并解決環境問題的一種方法。換句話說,就是既能從生活的角度“安撫”自然,又能使其成果得到反饋,用來改善并豐富當地人的生活的一種方法。另外,生活環境主義很重要的一個特點是:其思想體系受到了中國、韓國以及日本傳統的思想、科學方法論的影響。

既然生活環境主義思想體系受到中國傳統思想的影響,那么,在中國就擁有運用生活環境主義的文化語境。那么,當下有沒有運用生活環境主義解決中國環境問題的研究?首先是高新宇等人的《農村秸稈焚燒現象的環境社會學闡釋》,這篇研究闡釋了農村秸稈焚燒現象背后的社會文化動因與政府禁燒政策的失靈,并借鑒日本環境社會學“生活環境主義”視角理解傳統時期村莊生活者與自然之間的關系。這項研究只是側重分析農村焚燒秸稈的原因,而沒有用生活環境主義解決農村焚燒秸稈的問題,而且生活環境主義與此研究的結合度不大,沒有很好地闡釋生活環境主義,有些“為了提及生活環境主義而提及生活環境主義”之嫌。另外一項研究是張曦兮的城郊環境污染問題的環境社會學闡釋,此項研究以青島市李滄區九水東路為研究現場,主張運用“受益圈·受害圈”、“社會兩難論”等環境社會學分析模式,分析青島城郊環境污染問題的成因,主張從“生活環境主義”理論視角人手,探索解決環境問題的答案。相比于上述研究,此項研究較為清晰,不僅僅是分析污染問題成因,而且將環境社會學的分析范式嵌入其中,通過環境社會學理論分析污染問題的成因,并很好地利用“生活環境主義”提出了解決策略。但解決策略過于空泛,只提到站在生活者的角度思考,并沒有給出具體可行的解決環境污染問題的措施。

3研究設計

3.1數據來源

本研究選取山東省H村莊作為抽樣框,共發放80份調查問卷,剔除2份無效問卷,收回有效問卷共78份。H村地處鎮駐地,交通方便,生活便捷,共有101戶居民,常駐人口321人,擁有耕地1900余畝,以平原為主,日常耕作機械化水平高,主要種植小麥、玉米、花生、大豆、桑樹等,收入來源以種植業、桑蠶為主。

3.2變量測量

主要根據研究設計中的三個假設進行測量:秸稈作為燃料被利用率低、秸稈作為飼料被利用率低、農民環境保護意識不強烈。所以著重測量燃料利用率、飼料利用率、農民環境保護意識。

3.3資料分析方法

本研究采用SPSSl9統計分析軟件進行數據分析,分別對單變量、雙變量進行描述,其中,對單變量進行頻數分析和單一樣本T檢驗,對雙變量進行相關分析、列聯表分析、卡方檢驗、獨立樣本T檢驗。

3.4樣本分布

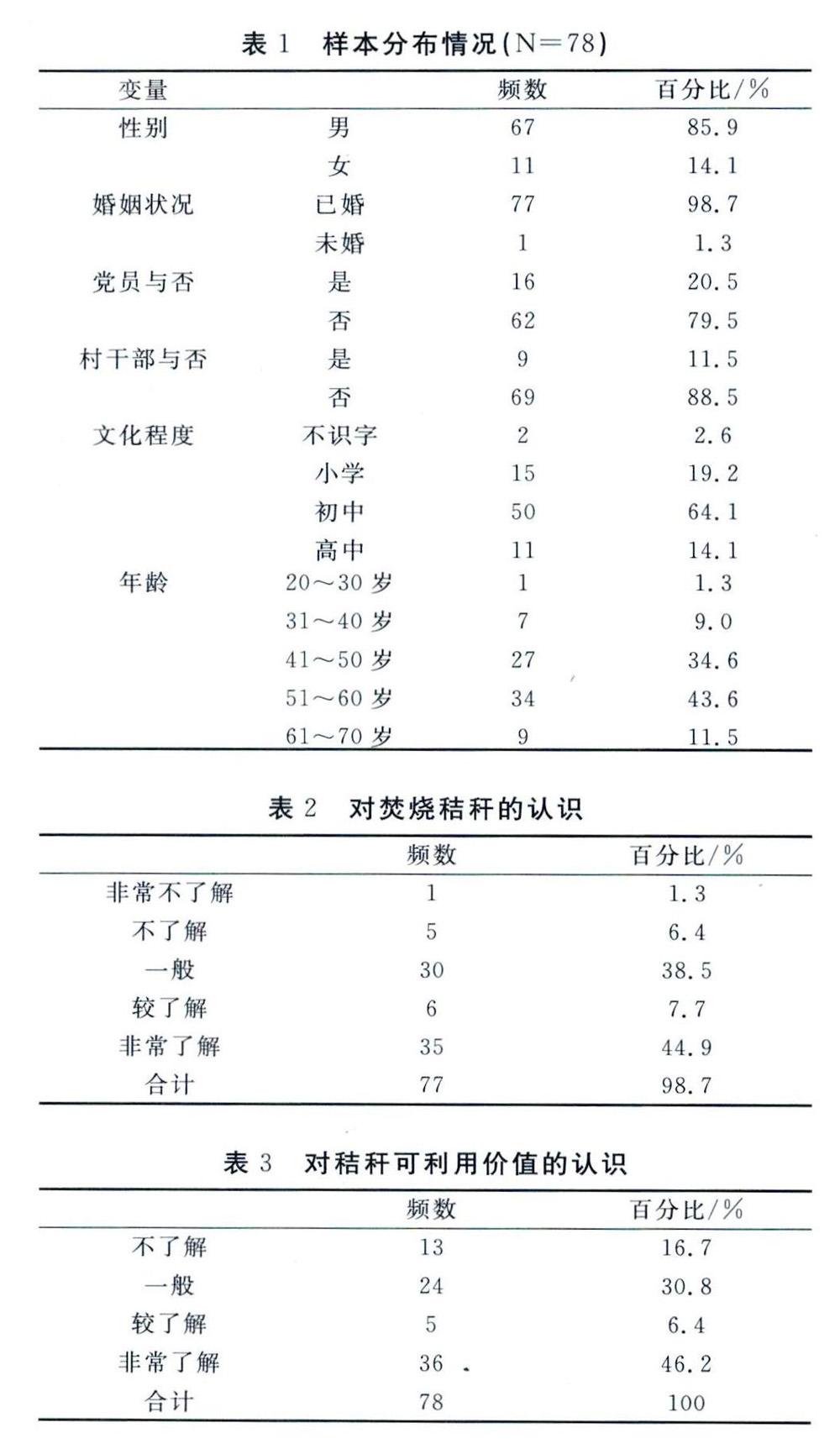

本研究的樣本分布情況如表1所示。

4研究發現

4.1單變量描述

4.1.1頻數分析

針對第一個研究假設,秸稈作為燃料利用率低,對操作化后的兩個問題進行頻數分析。一是對“是否將秸稈賣到收儲點”進行頻數分析,發現回答“否”的占比62.8%;二是對“秸稈是否自用”進行頻數分析,發現回答“否”的占比76.9%。由此可見,第一個研究假設是成立的,秸稈作為燃料的利用率低。

針對第二個研究假設,秸稈作為飼料利用率低,對操作化后的問題進行數據分析,發現只有兩戶飼養耕牛、兩戶飼養豬、三戶養羊。飼養牲畜的農民極少,導致了飼料需求不是很大,秸稈作為飼料利用率低。由此可見,第二個研究假設也是成立的。

針對第三個假設,農民環境保護意識低,對操作化后的問題進行數據分析,發現農民對焚燒秸稈危害性的了解程度比較高,有一人未回答此題,但不影響分析。將“較了解”和“非常了解”合并為“了解”,有52.6%的人表示了解。將“非常不了解”和“不了解”合并為“不了解”,則有7.7%的人對此不了解(表2);另外,對秸稈利用價值的了解程度也比較高,將“較了解”和“非常了解”合并為“了解”,也有52.6%的人表示了解,只有16.7%的人表示不了解(表3);關于焚燒秸稈對哪些方面產生危害,78.2%的人認為對交通有危害,89.7%的人認為對人身健康有危害,80.8%的人認為對耕地有危害,82.1%的人認為對空氣有危害。由此可見,以上3個問題表明農民對焚燒秸稈的危害程度有較多了解,他們的環境保護意識比較高,第三個研究假設并不能成立。

4.1.2單一樣本的T檢驗

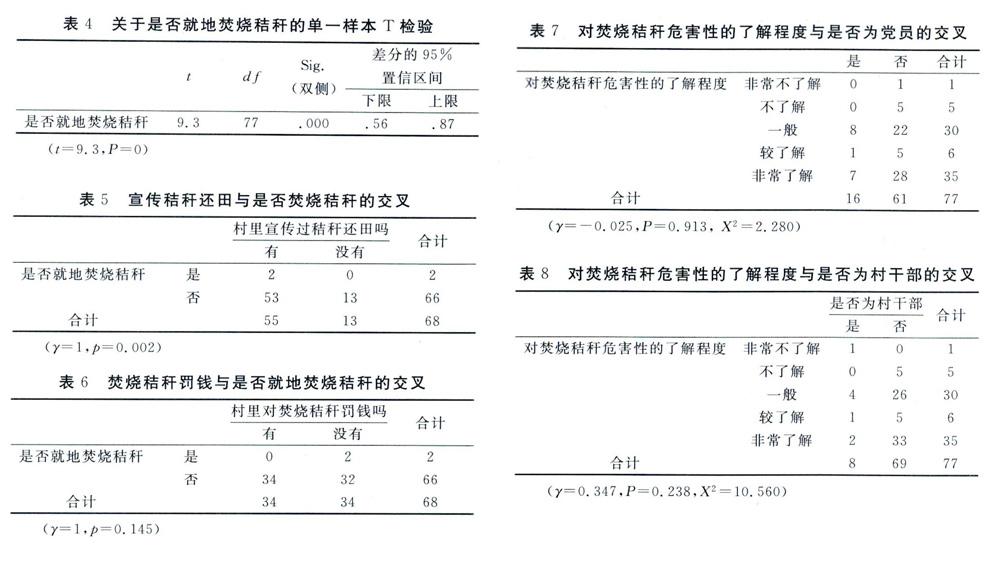

針對調查問卷中第12題,今年是否就地焚燒秸稈的問題,進行單一樣本T檢驗。對答案“是”賦值1、“否”賦值2,檢驗值是1,結果表明P值為O,小于0.05,說明被調查者今年不會就地焚燒秸稈。t=9.3,落在拒絕域內,拒絕原假設(今年焚燒秸稈),接受備擇假設(今年不焚燒秸稈),也說明被調查者今年不會就地焚燒秸稈。

4.2雙變量描述

4.2.1相關分析

表5數據反映了村里是否宣傳過秸稈還田對農民是否就地焚燒秸稈這種環境行為的相關水平,有10人未回答,P值為0.002,小于0.05,表明宣傳秸稈還田政策與農民是否就地焚燒秸稈呈相關關系。選擇“村里宣傳過秸稈還田”的人中,96.36%的人不會就地焚燒秸稈,由此可見,宣傳秸稈還田會降低農民焚燒秸稈行為。所以,如果想解決農民焚燒秸稈的行為,可以考慮從秸稈還田政策宣傳方面著手解決。

表6數據反映了村里是否罰錢對農民是否就地焚燒秸稈這種環境行為的相關水平,有10人未回答,P值為0.145,小于0.05,表明對焚燒秸稈行為罰錢與農民是否就地焚燒秸稈呈不相關關系,即村里罰不罰錢不影響農民是否就地焚燒秸稈。選擇“村里對焚燒秸稈罰錢”的人中,所有人都不會選擇就地焚燒秸稈,而選擇“村里對焚燒秸稈沒有罰錢”的人中,94.12%的人選擇不會就地焚燒秸稈。由此可見,對焚燒秸稈罰錢不會影響農民焚燒秸稈行為。所以,從對焚燒秸稈行為罰錢方面不會解決農民焚燒秸稈的行為。

以上兩方面分析可以看作是與假設一(秸稈作為燃料利用率低)相關的,前面已證實假設一,在此前提下,才導致了農村焚燒秸稈的現象。如果想解決此類現象,從上述兩方面分析得到的啟發是:可以從相關秸稈處理政策方面著手解決,比如在村里宣傳秸稈還田政策,但焚燒秸稈罰錢政策則不奏效。

4.2.2列聯表分析

表7數據反映了黨員與非黨員對秸稈焚燒危害性了解程度的相關水平,有一人未回答,P值為0.913,大于0.05,表明黨員與否對焚燒秸稈危害性的了解程度呈不相關關系。黨員中有50%了解焚燒秸稈危害性,非黨員中有54.10%了解焚燒秸稈危害性,這說明,沒有因為是黨員身份就更加了解其危害性,也沒有因為是非黨員身份就完全不了解其危害性。所以,在考慮解決焚燒秸稈行為的對策時,可以不用考慮政治面貌這一因素。

表8數據反映了村干部與非村干部對秸稈焚燒危害性了解程度的相關水平,有一人未回答,P值為0.238,大于0.05,表明村干部與否對焚燒秸稈危害性的了解程度呈不相關關系。村干部中有37.50%了解焚燒秸稈危害性,非村干部中有55.07%了解焚燒秸稈危害性,這說明,沒有因為是村干部就更加了解其危害性,也沒有因為不是村干部就完全不了解其危害性。所以,在考慮解決焚燒秸稈的行為時,可以不用考慮村干部與否這一因素。

以上兩方面分析可以看作是與假設三(農民環境保護意識低)相關的,前面已證實假設三不成立,即農民環境保護意識比較高。從上述分析中,確實能發現農民環境保護意識比較高,和黨員與否、村干部與否的身份都沒關系,所以,在考慮解決秸稈焚燒行為的對策時,不必考慮提高農民環保意識這一因素。

4.2.3卡方檢驗

通過表7和表8的樣本分析得知,黨員與否、村干部與否與對焚燒秸稈的危害性了解程度不相關,那么這一關系在總體中是否存在。根據對上述兩問題的卡方分析,得知表7的卡方值為2.280,P值為0.684,大于0.05,所以,黨員與否對焚燒秸稈危害性的了解程度呈不相關關系在總體中不存在,不能由樣本關系推斷到總體;表8的卡方值為10.560,P值為0.032,小于0.05,所以,村干部與否對焚燒秸稈危害性的了解程度呈不相關關系在總體中存在,能夠由樣本關系推斷到總體,即在整個村莊的人當中,村干部與否對焚燒秸稈危害性的了解程度呈不相關關系。

4.2.4獨立樣本的T檢驗

表9數據反映了不同性別對秸稈焚燒危害性的了解程度是否存在差異,P值為0.008,小于0.05,表明男性與女性對焚燒秸稈危害性的了解程度存在差異。組內統計量顯示,男性的均值為4.03,標準差為1.067,女性的均值為3.09,標準差為1.044,這說明,男性的了解程度高于女性的了解程度。所以,在考慮解決秸稈焚燒行為的對策時,可以考慮提高女性對焚燒秸稈危害性的了解程度,以此減少焚燒行為。

5結論與討論

5.1研究結論

本文基于筆者的調查數據對農村秸稈焚燒現象進行了較為細致的研究與探討。下面將基于實證研究的分析結果,對農村秸稈焚燒現象的原因加以總結。

農村秸稈焚燒現象背后的社會文化動因是:第一,秸稈不賣到收儲點,也不收集自用,秸稈作為燃料被利用率低;第二,飼養耕牛的農民少,秸稈作為飼料被利用率低;第三,農民對環境保護意識強烈。顯然,本研究的前兩個假設得到了證實,第三個假設被證偽。所以,農村秸稈焚燒現象背后的社會文化動因只有兩點,即秸稈作為燃料被利用率低和秸稈作為飼料被利用率低。

5.2研究討論

得出了農村秸稈焚燒的原因,那么在生活環境主義范式下應如何解決這種行為呢?

第一,應該以農民為主體,站在生活者的角度思考,也就是要從“當地居民”人手,發揮當地居民的主體性。生活環境主義主張在理解和處理環境問題時,重視生活者的生活實踐活動以及由此得出的對環境的態度,所以,農民對環境的態度是很重要的。由此,應強調空氣資源是農民共有的,應該讓大家共同來維護空氣質量,建構起農民的共同態度。并在生活體系——家庭、社區和社會的維護中,將三者聯合起來考慮,思考解決秸稈焚燒的對策,其中,尤其重視家庭與秸稈焚燒之間的聯合。所以,必須深人了解村民的生活方式、文化習慣以及他們對待自然的態度,充分挖掘他們自身的潛力,并鼓勵他們采取有助于改善大氣環境的行動,在生活中身體力行,從而獲得身心的安逸,并鼓勵他們參與和推動新生活方式和新思想觀念的建立,發揮其主人翁意識,從而減少秸稈焚燒現象。

第二,從生活體系維護角度看,應將家庭成員的身心健康與秸稈焚燒聯系起來,并提高女性對秸稈焚燒危害性的了解。母性的光輝是耀眼的,從一個母親的角度來看,她為了自己的孩子的健康成長,她愿意做出任何事。如果通過提高女性對秸稈焚燒危害性的了解程度來減少秸稈焚燒,這將是一個可行對策。因為在這種背景下,秸稈焚燒不再是農民個人的問題,而是一個個家庭共同面對的問題,為了自己家人的健康,秸稈焚燒行為勢必減少,從而解決農村中秸稈焚燒的現象。

第三,生活體系的維護還得有政策的支持才可行,所以,應繼續加大相關秸稈處理政策的宣傳,從制度上保障減少秸稈焚燒的行為。