河池礦區地表灰塵中Pb、As、Cd生物可給性研究

黃春霞

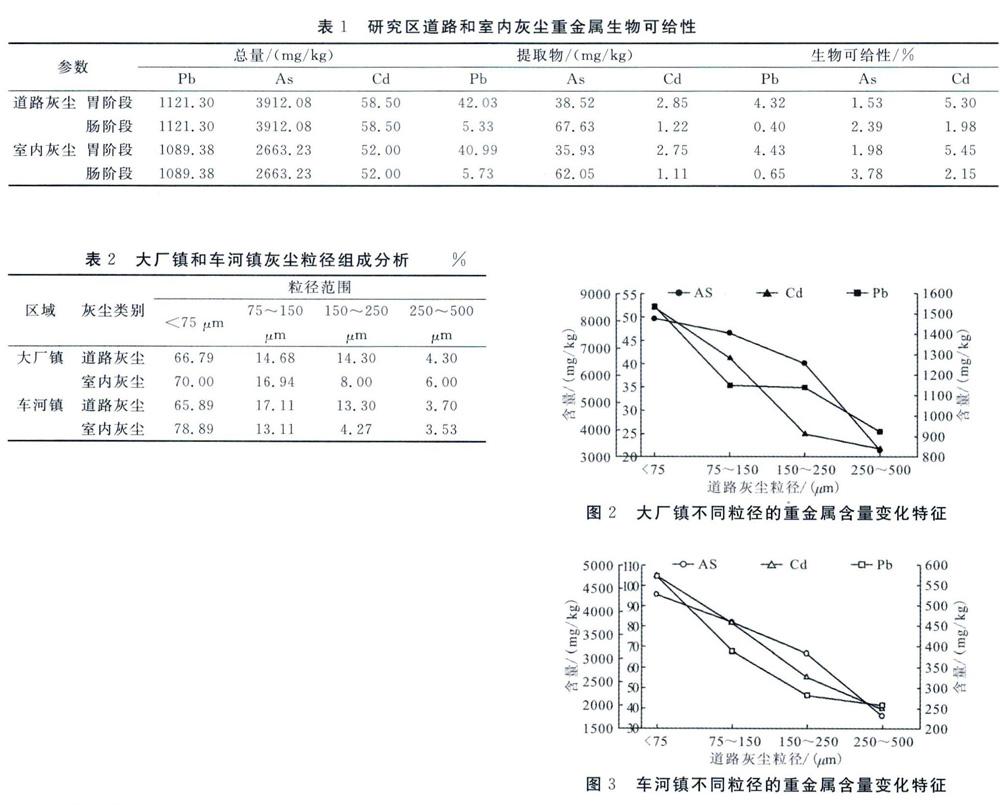

摘要:以廣西南丹大廠鎮、車河鎮周邊地區為研究區域,采用PBET方法分析了地表灰塵中Pb、As、Cd的生物可給性及其影響因素。結果表明。道路和室內灰塵中Pb、cd元素在胃階段的溶解量比在小腸階段的溶解量大,As則相反;地表灰塵以細粒徑為主,重金屬Pb、As、Cd元素主要富集在細粒徑顆粒中,并隨著粒徑的增大,三種元素含量均逐漸降低;道路灰塵中重金屬元素的生物可給性主要受灰塵的pH值、有機質、粒徑等因素影響。

關鍵詞:重金屬;道路、室內灰塵;粒徑;生物可給性

中圖分類號:X820 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)20-0129-03

1引言

Ruby等定義重金屬的生物可給性為釋放到消化液中的重金屬含量與經口攝入土壤灰塵中重金屬含量的比值,即土壤灰塵中重金屬在胃腸道中的可溶解率,反映了重金屬在人體消化系統中的最大吸收率。Beyer等研究發現人和動物可通過吸人含重金屬的灰塵、口食被重金屬污染的食物、水和土壤等途徑攝食重金屬。通過人體健康風險評估發現,攝食污染灰塵是重金屬主要的暴露途徑之一,灰塵中重金屬只要進入體內,經胃腸液吸收后就會參與機體循環,對人體產生毒性。

廣西南丹蘊藏著豐富的有色金屬礦產資源,多年來不合理的資源開采利用對環境造成了嚴重的污染,并且危害當地居民健康,因此逐漸引起國內諸多學者的關注研究。研究區域為河池市南丹縣大廠鎮、車河鎮,分析了地表灰塵中Pb、As、Cd的生物可給性及其影響因素,地表灰塵不同粒徑分布特征以及重金屬在不同粒徑中的分布規律。

2樣品與方法

2.1樣品采集與分析

在研究區的多個社區及村屯采集道路和室內灰塵樣品,具體采樣點如圖1。本研究共采集69個灰塵樣品,用自封袋密封保存。所有樣品帶回實驗室自然風干,挑揀出石屑、植物、毛發、碎屑等雜物后過20目篩,再以四分法取1/4的灰塵樣品于瑪瑙研缽內研磨過60目篩,用于測定灰塵的pH值、有機質(SOM)、粒徑等理化性質,同樣取1/4的灰塵樣品研磨過100目篩,用于測定灰塵重金屬總量和可給性實驗,具體實驗步驟參見韋妮玉論文。

2.2生物可給性的研究方法

目前生物可給性的研究評價方法主要有活體實驗和體外試驗。活體實驗是以動物或器官為研究對象,動物實驗結果相對較為準確、可靠,但實驗周期較長、費用高,其應用受到限制。體外實驗由于其操作簡單、費用低、結果較為準確而受到廣泛關注。近年來,國內外普遍使用的體外消化方法有:生物原理提取法(PBET)、生物可給性簡化提取法(SBET)、體外腸胃法(IVG)、DIN等。

本研究采用生物可給性實驗中的PBET方法,即利用胃蛋白酶、膜酶和膽汁等多種消化酶模擬人體胃液和腸液,37℃恒溫振蕩浸提,測試灰塵中重金屬的生物有效性,以此評價本研究區域地表灰塵中重金屬Pb、As、Cd的生物可給性。李儀采用PBET法研究重金屬Pb的生物可給性,得出Pb的生物可給量在1.07%~4.27%之間。王佳敏分析發現杭州地表灰塵中Pb、Cd元素在小腸環境的溶解量分別為0.29%~19.30%、7.18%~76.65%,胃液環境中溶解量分別為7.01%~70.09%、29.27%~99.8%。

3結果與討論

3.1地表灰塵生物可給性

范佳民研究淮南地表灰塵重金屬特征發現,胃液環境中Pb、Cd的生物溶解量明顯高于小腸環境。這與本研究結論相似,本研究中道路灰塵的重金屬元素Pb、As、Cd在胃階段的生物可給性均值分別是4.35%、1.53%、5.30%;小腸階段為0.40%、2.39%、1.98%(表1),Pb、Cd在胃階段的溶解量比在小腸階段的溶廨量大,As則相反。道路灰塵總量As~Pb>Cd,在胃環境下生物可給性均值表現為Cd>Pb>As,即強酸環境中As的生物可給性與總量呈反相關關系,總量越大生物可給性越低,但在弱堿性的小腸環境下As釋放更容易,生物可給性表現為As>Cd>Pb。

室內灰塵中重金屬元素Pb、As、Cd在胃階段的生物可給性均值分別是4.43%、1.98%、5.45%,小腸階為0.65%、3.78%、2.15%。對比發現,室內灰塵的生物可給性特征和道路灰塵的表現一致,Pb、Cd在胃階段生物可給性明顯高于小腸階段,As則相反。

3.2地表灰塵粒徑

本研究對所采集的69個灰塵樣品進行粒徑分析,把每個樣品分成小于75um、75~150um、150~250um、250~500um 4個粒徑等級。取地表灰塵中不同粒徑顆粒所占的質量百分比,結果見表2。

由數據分析可見,小于75um的粒級顆粒的質量百分比最高,而且隨著灰塵顆粒由細變粗,其質量百分比呈逐漸降低趨勢。相關研究發現粒徑越小的灰塵中重金屬的富集程度越高。田暉等研究杭州城市灰塵中Pb、Cd的粒徑分布發現,隨著粒徑的逐級變小,Pb、Cd的含量整體呈上升趨勢。可見,灰塵顆粒越細,其包含的重金屬含量越高,帶來的危害效應越大。

本研究通過測定研究區道路、室內灰塵中Pb、As、Cd元素分別在4種粒徑范圍內的樣品含量平均值,以分析不同灰塵顆粒中重金屬含量的分布規律。由圖2和3顯示,隨著灰塵粒徑逐級增大,Pb、As、Cd 3種元素的含量均呈下降趨勢,小于75um粒徑的灰塵中重金屬元素含量均為最大值,說明不同類型的重金屬元素都會隨顆粒變細而發生富集。

3.3生物可給性影響因素

通過SPSS19.0矩陣對道路灰塵的生物可給性與理化性質進行相關性分析(表3)發現,重金屬Pb、As、Cd元素在胃階段的生物可給性與其pH值呈負相關關系,即灰塵中pH值越大,重金屬在胃階段的生物可給性越低。灰塵有機質(SOM)與Pb、As、Cd生物可給性總體呈正相關關系,SOM與胃階段Pb、Cd的生物可給性存在較顯著相關,而與As的生物可給性呈弱相關關系。

另外,灰塵在小于75um的粒徑顆粒范圍與Pb、As、Cd的生物可給性存在正相關關系。而75~150um、150~250um、150~250um、250~500ttm的粒徑顆粒范圍與生物可給性則從弱相關到負相關,說明灰塵的重金屬含量與生物可給性主要集中在細顆粒中,灰塵顆粒越細,重金屬含量及其生物可給性均越高。王佳敏也得出同樣的結論,顆粒物粒徑越小,對重金屬活性的富集能力越強,生物可給性越高。

4結論

(1)通過PBET方法分析得出,研究區的道路和室內灰塵中Pb、Cd元素在胃階段的溶解量比在小腸階段的溶解量大,As則相反。

(2)地表灰塵以細粒徑為主,重金屬元素Pb、As、Cd主要富集在細灰塵顆粒中,隨著灰塵粒徑的變小,元素含量呈現增加趨勢。

(3)相關性分析顯示,灰塵的pH值、SOM、粒徑是灰塵重金屬元素生物可給性的重要影響因素。pH值越高,胃階段的生物可給性越低;胃階段生物可給性隨灰塵有機質含量的升高而增加;灰塵顆粒越細,重金屬含量及其生物可給性越高。