論新化山歌的音樂形態特征與社會功能

摘 要: 新化山歌的歷史悠久,富有濃郁的地方色彩,既是湖南湖湘文化的重要組成部分,也是梅山文化產生與發展的原始基因。新化山歌具有靈活性和自由性的音樂特征,頗具特色。結合新化山歌的傳曲及其內涵的分析發現,新化山歌的節奏節拍多變、調式調性豐富、曲式結構多樣,具有“以歌為媒”“以歌傳情”“以歌喻理”的社會功能。

關鍵詞:新化山歌;歷史脈絡;音樂形態;社會功能

中圖分類號: J642.22 ? ?文獻標識碼: A

文章編號: 1004 - 2172(2019)04 - 0070 - 09

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2019.04.010

歌是中國民歌的體裁之一,主要指人們在田間地頭生產勞作時即興演唱的歌曲。山歌內容題材廣泛,其音樂表現都包蘊在歌詞當中,如坦率直露的歌詞,以及有裝飾性的襯詞等,通過山歌演唱者的詮釋,即便是未盡之意也能夠表達得淋漓盡致。山歌一般產生于山野勞動或是生活中,多以宣泄感情或產生某種特定的功能為目的而創作出某些抒情性、實用性的曲調,經過一定時間的傳唱、提煉與加工逐漸形成。新化是古梅山“峒蠻”的中心地帶,地處湘中腹地,交通十分閉塞。長期洞居于此的苗、瑤峒民很少與外界接觸,所以形成了獨特的梅山文化。在漫長的歷史長河中,新化人民創造了豐富的物質財富和精神財富,這都是新化人民智慧和勤勞的結晶,新化山歌便是這些財富中非常重要的一部分。作為梅山音樂文化最為典型的代表,新化山歌不論從音樂旋律特征、演唱形式,還是從文學內容、民俗風情和整個活動方式來看,堪稱湖湘文化和梅山文化的“活化石”。新化山歌多為四、五聲徵調式和羽調式,節奏節拍較自由,旋律簡單,歌詞具有“土、野、蠻、辣、逗、俏、真、淳”的特點,體現出一股濃濃的自由美、野性美和土味美。近年來,隨著社會經濟的不斷發展、文化的深入普及,新化山歌吸引了許多專家學者的目光,對于新化山歌的研究日益增多,并在此領域取得了豐碩的成果,但對于新化山歌的音樂形態特征與社會功能的研究還較為薄弱。本文取新化山歌的音樂形態特征與社會功能為切入點,以求豐富新化山歌的相關研究。

一、新化山歌的歷史脈絡

新化山歌是湖南省婁底市新化縣境內民間歌曲的總稱,它歷史源遠流長、文化底蘊深厚,是中國民族民間音樂文化中的藝術珍品,也是世界音樂藝術殿堂中的寶貴財富。2006年,新化山歌入選了湖南省非物質文化遺產名錄;2008年,新化山歌入選國家級非物質文化遺產名錄。新化山歌成為新化縣諸多非物質文化遺產里的一顆明珠。它從先秦時期萌生,經過藝人世代相傳,經久不衰,具有廣泛的群眾基礎和頑強的藝術生命力。新化山歌講究歌詞韻律,注重比興、排比、夸張等修辭手法的運用,具有較高的文學研究價值;旋律婉柔優美,常用倚音、滑音等裝飾音修飾,增強了曲調的表現性和情感性;內容十分豐富,涵蓋勞動歌曲、風俗歌曲、愛情歌曲、兒童歌曲等多種類型,涵蓋歷史故事、神話傳說、英雄人物、生產生活等題材,映射出歷代新化人民凝結其中的生活情趣、思想情感、價值觀念和審美追求,反映著新化民眾生活的方方面面。可以說,新化山歌是具有廣泛社會學意義的文化系統,而不是一種純粹的、獨立的藝術形式。

關于新化山歌起源的說法雖各有不同,但都說明了新化山歌是新化人民世世代代智慧的結晶。新化山歌的產生、形成、發展與梅山文化也有著密切的關聯。探索新化山歌的起源與發展時,也要對梅山文化進行研究。新化山歌是一種地域性文化,新化域內以丘陵盆地為主,舊曰古梅山。新化人離不開山歌,山歌存在于他們生活的各個方面。如《惡人自有惡人收》表達了人們痛恨剝削階級的情感,《十八歲姐三歲郎》表達了人們群眾不滿封建婚姻制度之情,《紅軍從瑯塘進來了》體現出勞動人民對人民軍隊的支持與歡迎和對新生活的美好愿景,《罵歌》表達了梅山人對宋將田紹斌屠殺梅山峒民的聲討……2005年,新化縣文化局通過走訪各鄉鎮民間歌手統計出新化境內多地流傳的山歌有2000多首。

宋代以前,新化地區主要居住的是瑤族與苗族。和其他民族一樣,他們都愛舉行歌舞盛會,每逢喜慶的節日或耕種收獲時都會唱歌跳舞。北宋時,開發梅山,漢族才不斷遷徙進來。在數百年與漢族共同開發建設的歷史長河當中,勤勞聰慧的新化人民在這片土地上創造并傳續了歷史悠久、意蘊深邃的文化樣式。歷史上新化人民由于生活的地區比較偏僻,交通不發達,大多民眾沒有接受過完整的教育,平常生活活動多為勞作,在精神文化生活條件匱乏的條件下,廣大勞動人民們只好用唱山歌的方式來抒發內心的豐富情感,或表達愛意、傳遞信息等等,所以使得山歌成為新化的一種傳統民族習俗。新化山歌自產生就伴隨著客家人的生活和勞動,它承載著客家人從古至今的時代記憶,展示了新化人民在不同時期的生活方式與風土人情。

如今,受到現代生產方式的影響,城鎮地區的新化山歌有的是以錄音、文本、錄像的形式保存下來,有的則是通過各種晚會、大賽、接待活動等形式傳承。新化山歌在發展過程中,豐富了自身的音樂成分,增加了演唱語言的多樣性。相比于傳統的新化山歌,如今的新化山歌在和聲編配、旋律走向、曲式調性上吸收了現代音樂的手法,體現了鮮明的時代藝術特征,適應了時代的發展,其形態和傳承更加多樣化,流傳面也更加廣泛。目前,在許多地方都可以欣賞到新化山歌獨特的魅力,在一些音樂歌唱比賽中也可以看到新化山歌的身影,它的聽眾可能是專業音樂家,也可能是非專業的群眾等。聽眾在歌曲中可以感受到新化山歌帶來的愉悅,產生共鳴,從而提升了新化山歌的社會藝術價值。

二、新化山歌的音樂形態

新化山歌的音樂形態既有著靈活性和自由性的特征,也有自身的特色。在演唱時,表演者喜歡依據自身的演唱習慣加入襯詞,使其音樂形態具有以下特色。

(一)節奏節拍多變

新化山歌的樂節或樂句中經常出現自由延長音,節奏伸縮幅度較大且自由,多種拍子交替出現,導致新化山歌節奏聽起來多變,形成了時而平緩、時而急促的風格特征。新化山歌的節奏貼近說話的節奏,其目的是為了直接表達歌曲的情感,雖然在節奏上出現了長短的對比,但在節拍上并未形成整齊的規律,所以呈現出多變的節拍特點。新化山歌偶爾也與音樂的旋律節奏相融合,如使用一些打擊樂器來進行歌曲的伴奏,產生節奏和音色上的對比,使得演唱歌曲更加舒緩、平穩。新化山歌不僅具有新化山區濃郁的鄉土氣息,在音樂旋律上樸實無華,在感情上細膩真摯,而且又具有即興抒情、寄物抒情的獨有特征。

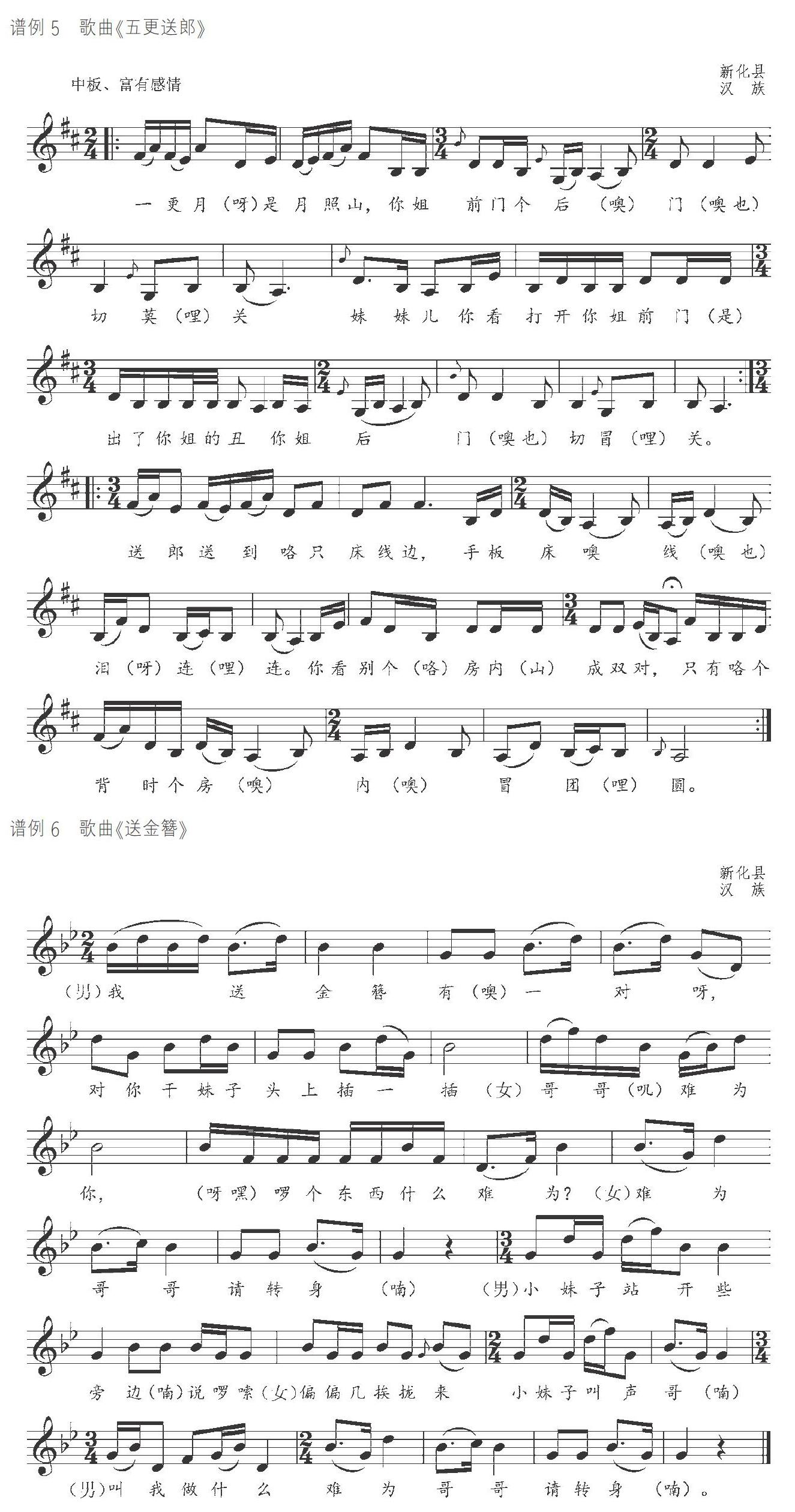

《送金簪》(譜例6)是一首非方整性的帶再現的二部曲式。它的A段一共15個小節,結構為(4+3+2+2+4)。第一句結束在屬音上,共4小節,第2、3、4句都結束在宮音上,第2句共3小節,第3、第4句各2小節,第5句全終止于主音“羽”上,共4小節。B段共有10個小節,結構為(2+3+1+4)。第1句共2小節,第2句共3小節,均結束在主音上卻缺乏終止感。第3句的1小節結束在屬音上,第4句是A段第5句的再現。這樣的寫法更簡潔直敘,突出了女孩的善良、多情和熱情。

以上段落介紹了新化山歌中常運用的曲式,除此之外,有的歌曲曲式結構更為罕見復雜。如果將新化山歌每兩句為一段進行演唱,再將上、下句結構的一段體結構按字行腔,這樣一來就形成了一個多段體。這種類型的曲式結構通常用在歌曲的第2句,但也會出現在第3、第4句。利用這種壓縮節奏或者句尾的方法不進行甩腔收尾,使歌曲的結束音落在一個相對穩定的音上,從而使歌曲打破這種上、下句傳統的結構模式。

在新化山歌中,最常見的是多種拍子交替使用的情況。如《十二時辰想郎》中使用了2/4拍、3/4拍的交替,歌曲節拍的主要特點是具有多變性,讓節拍通過自由演唱和改變速度的方式形成變化,也能形成節奏歡快、風格獨特、音調平鋪直敘的曲調風格。除節拍外,新化山歌的節奏同樣復雜多變。有些節奏比例勻稱,長短交替,有些節奏慢慢變得緊密相連,不同的節奏也經常表達不同的內容和感受。

三、新化山歌的社會功能

新化地區有著悠久的歷史,在漫長的歷史中,可以找到當地祖先的生活遺跡。世代相傳的歌曲表明,這里的居民是盤古的后裔。但史書對他們的稱謂有所差別,在春秋戰國時期,被稱為“荊蠻”;在漢代,被稱為“長沙蠻”;在隋朝,被稱為“莫徭”;在唐代,它被稱為“梅山蠻”。由于新化地理環境多為深谷和洞穴,深山和茂密的森林讓這里幾乎與外界隔絕,慢慢造就了“梅山人”勇敢和頑強的性格。他們不怕封建統治者的殘暴,也不怕野獸的兇狠。宋朝以前,新化地區主要居住著瑤族和苗族的人民,像其他民族一樣,他們喜愛唱歌跳舞,每逢耕種、收獲、慶祝節日等,都會舉行歌舞活動。

到了北宋,梅山被開發,漢族人民開始慢慢遷徙進來。數百年來,經過漢族與多民族的共同努力開發建設,新化慢慢形成了具有地域特色和民族風情的山歌文化。實際上,一些多民族的混住地區在物質生活和精神生活領域中,互相借鑒,促進社會的進步和文藝的繁榮。可以說,山歌是新化人生活中不可缺少的重要部分,無論任何活動(如勞動、戀愛、婚宴等)都會出現山歌的抒情寫意,新化人用歌曲表達自己的情感,用歌舞的形式贊美勞動和生活。此后侗族和土家族文化的加入使多民族文化配合得更加融洽。新化山歌的社會功能可概括為如下幾個方面。

(一)以山歌為媒

在古代,梅山地區人口稀少,山勢陡峭。到了節慶日期或每月所規定的對歌日,從唱歌開始,梅山兒女們根據雙方自愿,以絕對自由的原則選擇對象。男女雙方對峰而唱,男方先歌,女方再和,若雙方情投意合便歡樂相聚,邊唱邊下山,接吻,甜蜜擁抱。

《唱個山歌試妹心》:

投個石頭試深淺,唱個山歌試妹心。

《唱起山歌實好玩》:

唱起山歌實好玩,

唱得山中樹木成連理,

唱得姣蓮自倒山。

《嫁郎要嫁唱歌郎》:

歌做大媒成雙對,歌做好伴入洞房。

從試妹心到迷倒嬌蓮、共入洞房,從這些歌詞中不難看出,新化梅山情歌描述了男女通過交往,達到相互了解、試探對方、表白心意,最后吸引對方的過程。

(二)以山歌傳情

在新化梅山區域,與意中人定情后,青年男女用歌表達思戀之情。男女雙方一旦定情,不離不棄便是終身,哪怕最后無緣結為夫妻,卻依舊以歌傳情,至死不渝。

如《石榴開花葉青青》中的“自從那次風雨后,想花開花到如今”,《又想情哥又怕人》中的“你看路邊那個妹,又想情哥又怕人”,是芳心初動的黃花女渴望情郎、追求情郎、思念情郎。

又如《十望》中女主人相思成疾,提筆寫信,“人不傷心淚不來”,怨郎“不該把姐攀,不該把姐丟,不該十七、十八調戲我”,是有夫之婦思念牽掛情郎。反映了婦人從想郎到怨郎再到恨郎的情感變化。

再如《反情歌》,“如今與姐搞拗了,不想姐屋里行了”,男女雙方感情破裂,不再來往了則是反情。

(三)以山歌喻理

新化梅山情歌中所蘊藏的道理淺顯易懂,語言極具地方特色。

一是勸說人們要一心一意。“金子摻沙一擔假,銀子摻沙一砣鉛”,用純金和純銀來比喻感情不能虛假;“深山硬樹就怕軟藤纏”,要想取悅嬌蓮就不得不花費時間和精力。

二是事理類。“春夏不耕倉”“一日無糧千兵散”,解釋了勞動和糧食是必需品;“打贏官司輸了錢,會做咸魚也要鹽”“十年田地八百主,十年興敗幾多人”,古代想要打贏官司要花費許多金錢和精力,說服人學會忍耐,不要太注重名和利;“要學燕子銜泥緊把口,莫學喜鵲過山遠傳名”,要成為一個低調的人;“狀元榜眼天排定,妻兒子女前世修”,勸說人們接受命運,珍惜妻子和孩子,反映出古梅山人崇尚宿命論,注重現實。

結 語

新化山歌作為地域文化的代表,其節拍、節奏的多樣性和靈活性與勞動人民的日常生活有著密切的聯系。新化山歌一般在田間或者野外歌唱,內容的呈現會根據不同的演唱場合或演唱方式有著不同的表達方式,所以新化山歌在節奏節拍上呈現出自由多變的形態,調式調性豐富多彩,曲式結構多種多樣。而新化山歌能作為一種文化流傳至今,是因為新化山歌文化具有多種社會功能,即“以歌為媒”“以歌傳情”“以歌喻理”,賦予了新化山歌凝聚力和吸引力,同時,也為其傳承延續奠定了社會心理基礎。

本篇責任編輯 張放

參考文獻:

[1]楊翰儒.新化山歌的教育功能探究[J].西部素質教育,2017(18):83+85.

[2]孔慶夫,吳桂林.新化山歌研究[M].北京:中國文聯出版社,2015.

[3]劉亦群.論湖南新化山歌特征與演唱[J].黃鐘,2012(1):174-180.

[4]李曉容.論新化梅山情歌的女性內容及其特征[J].湖南人文科技學院學報,2012(1).

[5]康曉丹.湖南新化山歌形態特征和傳承保護[J].大眾文藝,2011(23):216.

[6]羅慈花.新化山歌藝術特征與傳承現狀研究[D].新疆:新疆師范大學,2011.

收稿日期:2019-04-09

作者簡介:王斌(1970— ),男,湖南第一師范學院音樂與舞蹈學院副教授(湖南長沙 410081)。