南京地區秋季播種一年生毛竹實生苗生長發育規律

傅華君 董曉波 萬雅雯 楊雅運 蘇佳露 丁雨龍 林樹燕

摘要:有關毛竹實生苗的研究多以造林撫育和生物學特性研究為主,而對實生苗生長發育規律的研究較少。為了進一步了解毛竹實生苗的生長發育習性,將其運用于生產生活實踐,提高毛竹實生苗的利用率,以南京林業大學白馬基地苗圃的毛竹實生苗為材料,詳細探究一年生毛竹實生苗地上和地下部分生長發育規律,自出苗后每隔1周在苗圃里隨機選取30個樣,觀察記錄原生苗及各分蘗階段的苗高、地徑、節數及分蘗數量。毛竹實生苗的苗高生長于其萌發后2個月左右停止;1年分蘗4~5次,分蘗苗均壯于母株;毛竹實生苗的發育呈現出從叢生經由混生過渡最終回歸散生特征的規律。另外,運用統計學方法進行了相關分析,對指導實生苗培育及造林工作具有重要的實踐意義。

關鍵詞:毛竹;一年生實生苗;發育規律

中圖分類號: S795.705文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2019)18-0187-04

收稿日期:2018-06-14

基金項目:國家重點研發計劃(編號:2016YFD0600901);江蘇省科技支撐計劃(農業)重點項目(編號:BE2016304)。

作者簡介:傅華君(1995—),男,湖北襄陽人,碩士研究生,主要研究方向為竹子發育生物學。E-mail:1065014967@qq.com。

通信作者:林樹燕,博士,副教授,主要研究方向為竹子發育生物學。E-mail:lrx@njfu.com.cn。

毛竹(Phyllostachys edulis)是一種大型的多年生常綠散生竹類,是集經濟效益、生態功能和觀賞價值于一身的竹種[1]。我國對毛竹的利用主要在竹材加工、竹碳、竹工藝、竹食品等方面[2]。毛竹林固碳能力優于其他林木,大大改善了生態環境[3-5]。毛竹筍材豐產林的建設開拓了毛竹廣泛利用的前景[6]。因此,對于毛竹培育技術的研究也一度成為焦點,關于毛竹實生苗的研究開始于20世紀60年代,當時廣西毛竹林大量開花結實,為開展毛竹實生苗研究提供了條件。王裕國等研究了毛竹種子萌發到實生苗散生形態不同時期實生苗的生長動態[7]。董敦義用多項指標研究了毛竹實生苗質量,制定了一套較全面的評價體系[8]。林樹燕對異葉苦竹苗期生長的研究結果,反映出實生苗存在一定的遺傳變異[9]。不少學者嘗試通過共生菌來增加毛竹實生苗產量[10-11],其效果有待驗證。也有學者從毛竹實生苗培育過程中立地條件、施肥追肥等對其影響方面進行了研究[12-14]。但是有關毛竹實生苗的文獻出現的高潮卻停留在20世紀70年代,至2004年年平均文獻數不足3篇[15],特別在20世紀以來經濟水平和科學技術的飛速發展下,關于毛竹實生苗生長發育規律的研究明顯滯后,而其中應用型研究、經驗總結與技術推廣所占比重較大[16-18],對于毛竹實生苗栽培的基礎性研究卻鮮有報道,對于毛竹實生苗生長發育規律認知滯后。本研究在已有研究的基礎上,對毛竹實生苗發育規律進一步細化,并運用更先進的分析方法對其進行評估,以期為造林育林工作提供更好的基礎和數據支持。

1?材料及方法

1.1?試驗地概況

毛竹種子(穎果)于2014年9月23日播種于南京林業大學白馬基地竹種園(地理位置31°36′N、119°10′E),該園位于北亞熱帶和中亞熱帶的過渡地帶,年平均氣溫為15.4 ℃,年均降水量達1 078.4 mm。實生苗培育采用扦插池作為苗地,草炭土為育苗基質,灌溉方式為噴灌。

1.2?試驗方法

自2014年10月7日起,每隔7 d在苗圃里隨機選取30個樣,帶樣土塊齊地整體取出,用流水慢慢沖洗,確保根系的完整性。觀察每個階段的發育狀態,測量記錄原生苗及各分蘗階段的苗高、地徑、節數、分蘗數量以及胚根長度。

1.3?數據分析

用SPSSStatistics22.0軟件和Excel對毛竹實生苗發育狀態進行定量分析,比較各指標之間的相關性。

2?結果與分析

2.1?種子萌發及實生苗生長過程

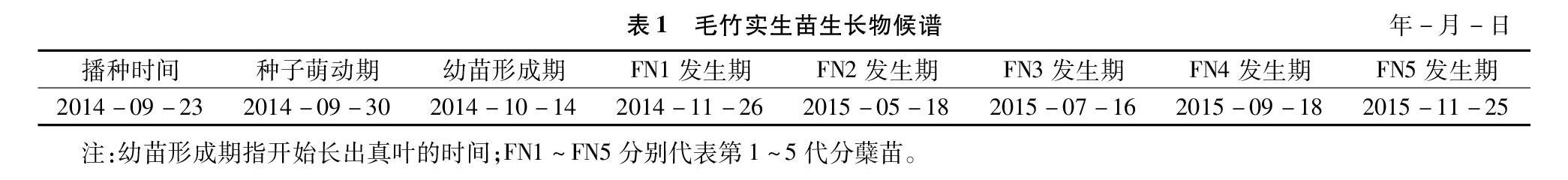

2014年9月23日播種后,在充足的光照和水分條件下,7 d后種子開始萌發。胚根先突破表皮,胚芽呈乳白色從胚芽鞘中迅速伸長,出土后轉綠形成竹苗,竹苗生出的第1張葉子小而短,為胚芽鞘。播種20 d后長出第1張真葉,葉耳上著生14~16枚毛,胚根上形成側根。播種后(60±5) d,發生第1次分蘗,并伴隨著不定根的形成。由胚芽發育形成的竹苗可以稱為胚竹或原生苗。原生苗一般展葉10~19張,平均高230.33 mm,最高能達到326.00 mm;平均地徑為0.76 mm,最粗可達1.62 mm。2014年11月初至2015年2月,原生苗地上部分和地下根系生長緩慢,下部老葉逐步枯死脫落,根頸部形成第1代分蘗芽(多為1個,鮮見2個),生長緩慢,直到3月下旬開始快速生長。第1代分蘗苗平均高度可達317.67 mm,平均地徑為1.20 mm。5月底在第1代分蘗苗的基部發生了第2次分蘗,此時出現了部分原生苗死亡的現象。在第2代分蘗苗生長過程中,其2、3節出現了單分枝,并在稈基形成獨立的不定根系統。第2代分蘗苗平均高416.67 mm,高度變化范圍為335.00~510.00 cm,平均地徑為1.67 mm,地徑變化范圍為1.04~2.30 mm。從第2次分蘗開始,大約每隔2個月有1次分蘗,直到2015年11月下旬共發生了5次分蘗,分蘗苗一代比一代高大、粗壯,根系越來越發達,生長速度越來越快,葉面積越來越大,整株實生苗呈現叢生狀。在前4代分蘗芽及胚芽的生長過程中,竹苗邊長高邊展葉,葉鞘包裹節間,僅有下部2~5節節間高于葉鞘露出,上部節間較短,葉片集中于頂部。第5代分蘗芽出土后具籜鞘和籜葉,拔高到一定程度后再展葉生長。毛竹實生苗生長物候譜見表1。

2.2?毛竹原生苗苗高生長發育規律

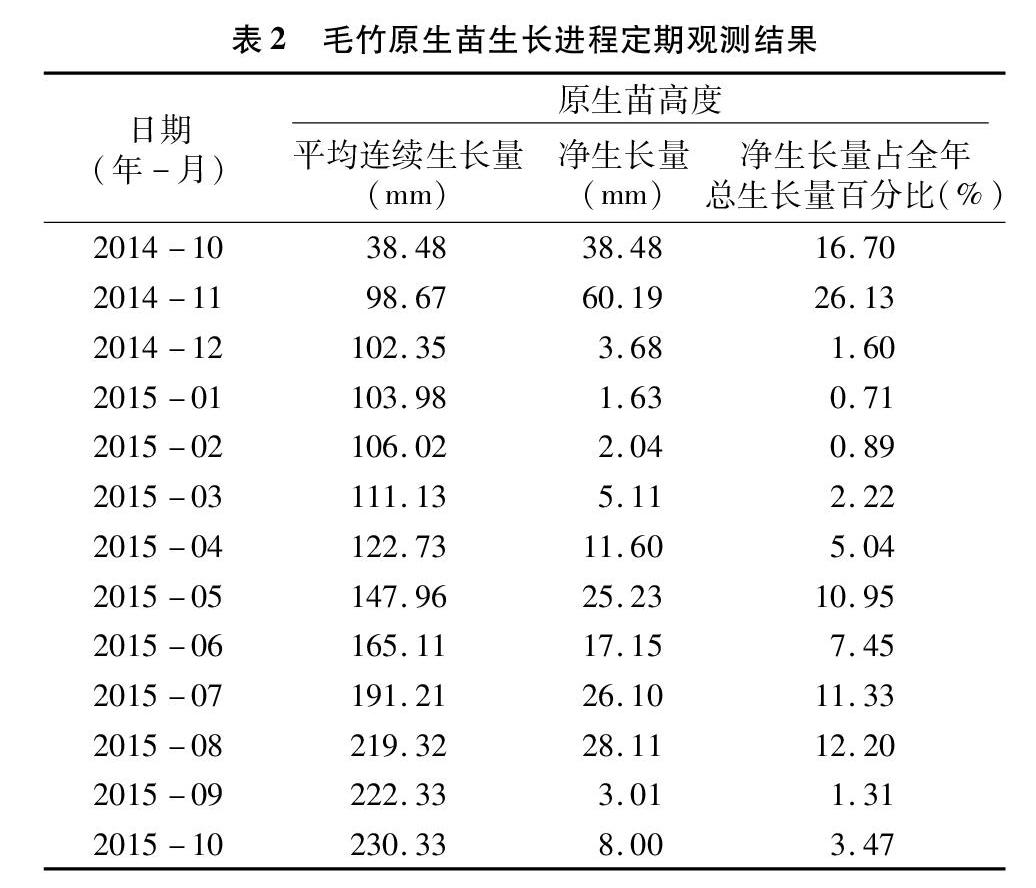

毛竹種子萌發后,其生長過程表現出明顯的規律性。10月7日起定株觀測記錄,由表2可知,從種子萌動后開始,凈生長量呈一定變化規律,11月,竹苗的凈生長量達到最大值,為60.19 mm,占原生苗一年生長量的26.13%,此時正是高生長時期,生長速度快。12月份前竹苗的平均高度為98.67 mm,平均地徑為0.72 mm。通過觀察發現,原生苗生長規律與春季竹筍不同。2014年12月到2015年2月生長暫緩,3個月只長了7.35 mm。3月開始,原生苗又重新進行苗高生長。5—8月進入了生長旺季,平均每月長高24.15 mm,總生長量達96.59 mm,達到了全年生長量的41.93%。原生苗苗高生長動態呈現出“快-慢-快-慢”的生長趨勢。11月往后生長量逐漸減少,到12月基本停止。

2.3?毛竹實生苗根系的生長發育

2.3.1?實生苗根系生長情況

毛竹實生苗是典型的須根系植物。種子萌發時,胚根突破種皮快速生長,當胚芽第1張葉展開后側向地生出許多側根,當胚芽的生長快結束時,不定根開始生長。在竹稈基部形成3個較大的根點,呈暗紅色。不定根一般3個同時發出,較胚根粗壯,也有逐個發出的,位于稈基的3個對等點。不定根斜向深入土壤,呈三角錐的空間構象,保障了地上部分的穩固。每代分蘗苗都有其獨立的不定根系統,多為3個不定根。從第3代分蘗苗開始除稈基的不定根外,在土壤中形似鞕段的節也開始發生不定根。第5代分蘗苗稈基的不定根數增多。

2.3.2?胚根與地上部分的關系

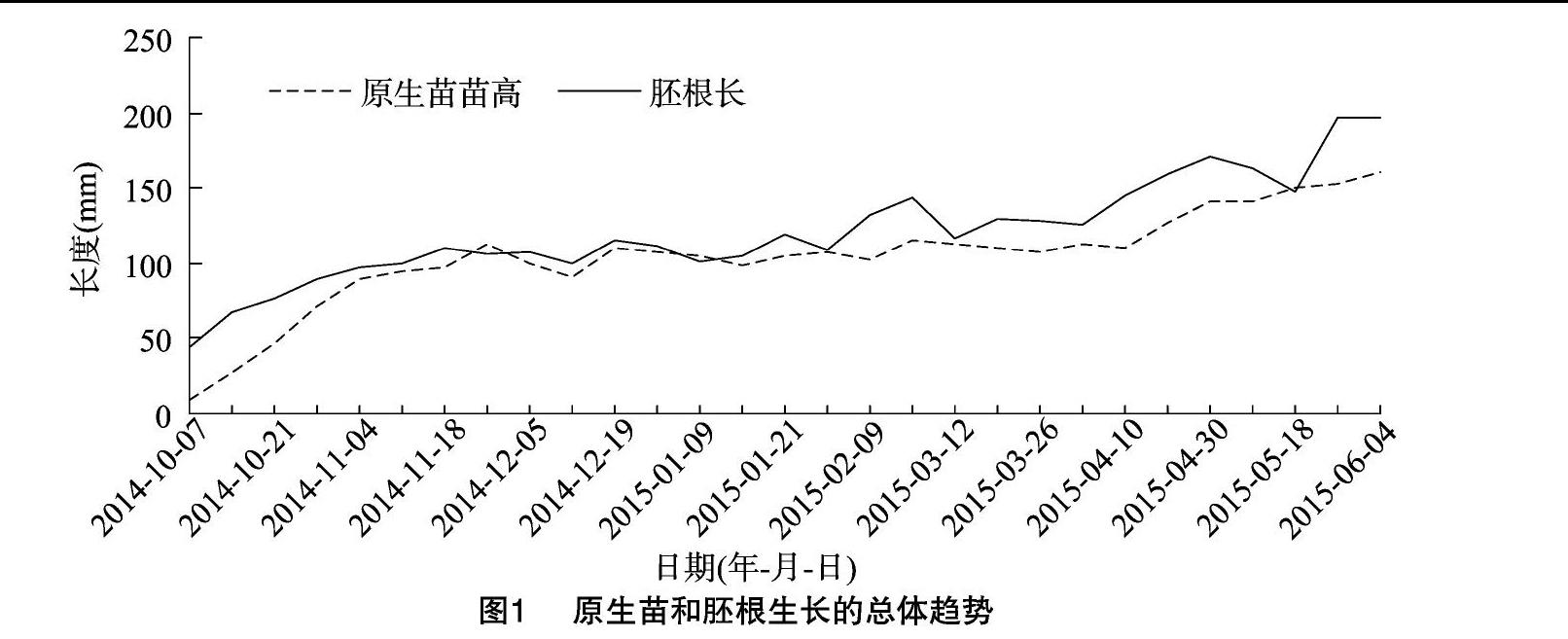

隨著胚根的生長,原生苗的苗高也發生著變化。原生苗和胚根在各階段的整體變化趨勢見圖1。胚根生長初期,其生長速度明顯高于胚芽。2014年10月開始,胚根增長速度緩慢,根據生長規律可知,這段時間是胚芽的速生期,有機物主要用于原生苗的苗高生長。秋冬季,根長和苗高相近且暫緩生長,2015年2月根先于苗繼續增長,苗高生長相對緩慢。

2.4?毛竹實生苗的分蘗規律

實生苗分蘗后整株呈叢生狀。當原生苗展開5張葉時,長出不定根后開始第1次分蘗,將從原生苗根頸處分蘗成的苗稱為第1代分蘗苗,由第1代分蘗苗上的分蘗芽長成的植株稱第2代分蘗苗,依此類推。由表3可知,分蘗芽的數量一代比一代多,在第3次分蘗時,原生苗幾乎停止生長。

通常第1代分蘗苗有1個分蘗芽,第2代分蘗苗有1~2個分蘗芽,隨著葉片光合面積的增大,積累的營養物質增多,從第3次分蘗開始芽慢慢變多,各代分蘗芽也按一定順序出土。各代分蘗芽一般豎直向上增長,部分第3代分蘗芽在地下形成一段地下莖后出土成苗,地下莖段生有不定根,形似假鞕。調查叢數中僅少數在第3代分蘗苗期行鞕,一般只發1條鞕,極少有2條鞕。鞕鞘木質化,鞕上具短縮的節,節上生有不定根,平均鞕段長11.40 mm,平均鞕徑3.98 mm。行鞕實生苗與一般實生苗也有形態上的差別:行鞕竹株矮小,各代苗高度相當,而未行鞕竹株各代苗高生長差異明顯。可能是由于營養物質供給鞕段的生長而限制了分蘗苗的長高。

分蘗芽的發生位置一般位于上一代分蘗苗的基部最下面一節。第2代分蘗芽多為互生,偶有并生,一大一小。第3代分蘗芽發生的節位開始上移,且始終是基部的芽優先發育。第4代分蘗芽,從基部往上呈互生方式發生。每代分蘗芽只有1~2個能發育成苗。

2.5?毛竹實生苗苗高與地徑的變化規律

由表4可知,各代分蘗苗的高度變化范圍是一個遞增的過程,相鄰2代苗高的增長量比較平穩,苗高的平均增長量為92.36 mm,第1代分蘗苗較原生苗增幅最大,達37.92%。第4代分蘗苗的變化范圍最大,為400~741 mm,平均高599.75 mm。第2、3代分蘗苗的地徑增長量最大,達0.79 mm,此段時間是5—7月,正是實生苗生長的旺盛時期。將各階段竹苗依次編號,用t(t=1,2,3,4,5)表示,t=1時表示原生苗,以此類推。苗高和地徑的均值分別用H和D表示,單位為mm。以t為變量進行相關性分析,得出二次曲線的擬合效果最好(圖2、圖3),r2分別達到了0.994 2和0.996 6。

H=-1.881 6t2+106.960 0t+119.810 0;

D=0.050t2+0.292t+0.410。

3?結論與討論

不同竹種種子萌發所需時間差異較大,不同竹種的實生苗苗高生長也存在明顯差異。毛竹種子萌發到完成苗高生長需55~60 d,此時胚苗平均高98.67 mm,平均地徑0.72 mm;筇竹幼苗從萌發到停止苗高生長需15~20 d, 幼苗平均高度為11.04 cm,平均地徑為0.16 cm[19];料慈竹實生苗為30~40 d,竹苗平均高10.20 cm,平均地徑0.40 mm[20]。邵繼峰等通過對毛竹實生苗水培體系的建立發現,在一定范圍內增加氮素、磷素、鉀素,可有效增加實生苗葉面積和生物量,其中氮素的效果最為顯著[21]。

毛竹種子播種7 d后開始萌發,約60 d后形成第1次分蘗,次年5—8月進入生長旺季,少數實生苗第3次分蘗時可發生行鞕;而根據汪政忠的研究,毛竹實生苗從發芽出土至第1次分蘗,約需120 d,可能是由于祁山北部地區氣候干燥,水分流失較快,延長了種子的萌發時間[22];吳漢認為,用40 ℃的溫水浸泡種子可達到催芽的效果[23];筇竹播種后15 d左右發芽出土,當年很少產生分蘗現象,次年4—5月開始陸續分蘗,第3年4—5月竹苗開始大量走鞭、發筍[24];在立地條件好、土壤水分充足的情況下,毛竹實生苗具有較高的光飽和點,可以更大效率地進行光合作用[25],可以根據萌發時間、生長旺盛期、分蘗期及行鞕期加強實生苗的田間管理和撫育[26]。胡健研究認為,毛竹實生苗秋季播種比春季播種分蘗次數多[27]。陳建華等也得出相同的結論,并且發現,秋播毛竹實生苗不僅僅分蘗數多,在苗高、地徑和根系生長方面均有優勢[28]。在南京秋季播種,一年之中毛竹實生苗可分蘗4~5次,分蘗苗一代比一代高,一代比一代粗壯,分蘗苗的苗高和地徑都與分蘗代數存在一定的關系,根據擬合的相關性模型,可以對以后分蘗苗苗高和地徑的生長趨勢作大概的預測。而毛竹分蘗苗與胚竹的苗高生長發育趨勢也相同,都符合“S”形曲線,這與董敦義的研究結果[8]一致,這和年初年末溫度降低,有機物合成代謝變慢有關,可以根據苗期的生長特點,合理制定管理措施,科學指導竹苗選育。