新型職業農民培訓的問題與對策分析

胡賽

江蘇農民培訓學院近年來在全市新型職業農民培育工作中扮演著重要的角色,2018年培育各類新型職業農民3000余人,系統的培訓使職業農民掌握了糧食、果蔬、稻蝦、花卉等產業知識和技能,掌握了先進的農產品電商經營理念,其經營管理能力、生產技術水平、創新能力均有所提升,為本地農業產業發展提供了重要的技術支撐。但在培訓過程中,不同類型的問題也均有所顯現。

一、新型職業農民培育工作存在的問題

1.學員難組織,找不到人。新型職業農民培育的主體是新型農業經營主體,目前我市新型農業經營主體仍普遍處于初級階段,發展較為緩慢,組織一期同類? 型的培訓班,往往要數個鄉鎮或縣區才能配齊。隨著新型職業農民隊伍的不斷壯大,職業農民業務素質需求也不斷擴大,每年各級、各類型的培訓數量任務不斷加重,而伴隨著城市化進程的不斷加大,農村從事農業的主體卻在不斷的減少,這兩者之間的矛盾也日益凸顯。隨著農業產業的快速發展,農業產業呈現出規模化、集約化的發展趨勢,與此同時,農業經營主體老齡化問題突出,2018年全市新型職業農民培育共計31866人,從年齡結構看,35歲以下年輕群體有3824人,而55歲以上的老年群體達到6444人(具體年齡結構分布見下圖1)。

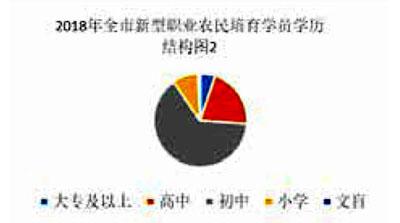

2.學員參與培訓的積極性不高。首先,思想觀念存在誤區。大部分農業從業人員受傳統觀念影響,種地不讀書,讀書不種地,認為種地與學習是相互沖突的,或者說種地還要學習完全是浪費時間,殊不知,通過不斷學習,把學來的知識轉化為生產實踐,可以達到事半功倍。其次,培訓課程安排與整體學員需求之間的矛盾。通常情況下,每個培訓班學員數在100至200人之間,而這些學員往往按照鄉鎮整體組織推進,真正符合培訓專題的學員占少數。最后,學員的接受能力也有所欠缺。以2018年全市新型職業農民培育學員為基礎,從年齡結構上看(具體情況見上圖1),40歲以上的學員為24303人,占比76.3%,從學歷結構上看(具體情況見下圖2),初中及以下學員達到23535人,占比73.9%,學員的接收能力有所欠缺,這些都在一定程度上影響了學員參與培訓的積極性。

3.培訓缺乏連動性,相關部門兌現能力較差。農民培育是一個系統的工程,其主要環節包含了農民培訓、跟蹤回訪及后期的扶持環節,而實際培育過程中,各培育主體更加注重培訓環節,政策扶持環節與農民培訓出現了脫節,那么,農民培訓工程就缺乏了一定的吸引力與號召力,部分認定政策的出臺與地方財政能力不足之間的矛盾也在制約著農民培訓的吸引力。各縣區政府相繼出臺了新型職業農民認定管理辦法,對新型職業農民進行認定管理,但對認定后具體扶持方法缺乏解釋,這都在一定程度上降低了培訓學員的積極性。

二、多措并舉,促進農民培訓科學發展

1.擴大宣傳,營造良好的培訓環境。一是要加強對農民培育工作的組織領導,上下各部門之間要形成一個互聯互動機制,對上級的任務要能快速響應解決,對下級的問題要能快速解決回復。二是要通過多種形式提高培訓的知名度,比如通過樹立培訓典型的方法,提高培訓的知名度,通過多種媒體的宣傳報道,提升培訓的影響力,改變農民對傳統培訓學習的認知觀念,提高參與培訓的主動性。三是增強工作人員的服務意識,增強與學員之間的互動,及時了解學員生產中的困難,為其生產提供對策,堅持以人為本、人性化管理與制度化管理相結合,引導他們確立正確的發展方向。

2.抓住熱點,創新培訓內容和方法。新型職業農民培育應結合當地農業發展需要、農業經營主體的需要分類別、分層次的開展培訓。一是針對培訓內容,以農業生產發展實際為切入點,展開不同主題的培訓班次,形成“品牌化、菜單化”教學模式,近年來,學院依托全市農產品電子商務的發展優勢,著力研究開展“農村電商”專題培訓班,為地方農產品電商的發展插上了信息化的翅膀,此外,稻蝦共作模式也較為流行,學院抓住熱點,以“稻蝦共作”為專題,整合了周邊地市的稻蝦共作資源,成功舉辦了樹十輪稻蝦共作培訓班,這在一定程度上為地方特色產業的發展提供了技術支撐。二是針對培訓方法,對于不同專題的培訓,結合農業經營主體的特征,改變課程安排結構,提高觀摩實踐教學課程占比,讓培訓知識更易于吸收消化,同時,也通過多元化方式搭建學員交流平臺,比如農技耘、微信等,這些平臺的搭建實現了同行業之間資源的共享,為同行業人員提供了交流的平臺。三是要注重運用傳統宣傳渠道,比如農村大喇叭、報刊電視等,把最新的惠農政策、培訓知識切實傳遞到農民手中。

3.落實對新型農業經營主體的扶持政策。在現行的政策基礎上,充分發揮中央財政農業發展生產資金、項目資金的支持引導作用,重點支持規模經營的農民專業合作社、家庭農場、農業社會化服務組織和農業企業的發展。在土地流轉、產業扶持、金融保險、人才激勵和社會保障等方面要優先扶持積極參與培訓的各類新型農業經營主體,為新型農業經營主體的發展提供強力有力的保障。