改革開放以來邳州農民畫的藝術特征探究

摘 要:邳州是農民畫的發源地,經歷了20世紀50年代的農民畫運動和20世紀60、70年代的提高創作時期,而改革開放至今處于探索自己藝術道路的新時期。這個新時期的邳州農民畫“構圖大膽潑辣,造型也頗具現代風格”,本文探尋了它別具特色的視覺語言和藝術形式。

關鍵詞:邳州農民畫;生活主題;造型表現方法;構圖;色彩搭配

中國農民畫是通俗稱謂,從20世紀80年代中期開始逐漸被稱為“現代民間繪畫”。1988年3月,文化部社文局以社字(88)第026號文件正式對全國45個“中國現代民間繪畫畫鄉”進行命名。早在20世紀50年代,邳縣就興起了農民畫,成為全國第一個“農民壁畫縣”。時至今日,農民畫鄉已遍布全國各省市,它已成為整個社會不可忽視的藝術文化現象,為我國新農村精神文明建設、民俗文化建設以及地方非物質文化遺產的發展和保護發揮灼熱的力量。

1 關于邳州農民畫

邳州古稱邳國、下邳,早在夏朝,這里便是我國車馬發明者奚仲的領地,它經歷了楚漢相爭、三國角逐以及現代歷史上的淮海大戰,留下了眾多的名勝古跡,境內大墩子遺址、劉林遺址同屬新石器時代青蓮崗文化,已有六千年歷史。1992年10月撤縣設邳州市。邳州市地處蘇、魯、豫、皖接壤地區,其市區坐落在東隴海鐵路與京杭運河的交匯處,河網密布,是蘇北、魯南的水陸交通樞紐。悠久的歷史、燦爛的文明、特殊的地理環境,鑄造了邳州人粗獷、堅韌的性格和樂觀向上的精神。豁達的邳州人為表達他們的信仰,創造了民間歌謠、民間剪紙,民間舞蹈等豐富多彩的民間藝術,而農民畫就是邳縣眾多的民間藝術之最。

起步于20世紀50年代的邳州農民畫,在興起不久就聞名全國,并受到黨和政府的關懷以及藝術家的關注,并吸引全國各地派代表來參觀學習。邳州農民畫在經歷了1955—1965年的“諷喻化”時期、1966—1979年的“拔高、徘徊”時期,改革開放至今處于“抒情、變異、本土化”時期。1988年,邳州農民畫再次在北京中國美術館展出,中國美協副主席華君武參觀時說:“三十年前,邳縣農民創造了一批農民畫,確實是中國美術史上的一件新事.三十年后,又看到了邳縣農民畫,與三十年前相比,繪畫的構圖大膽潑辣,造型也頗具現代風格。”現代的邳州農民畫已經從剛起步時期吸收漫畫的手法,不講究構圖,而注重作品的宣傳性、思想性發展到現代農民畫,不僅注重構圖,而且力求借鑒和融合具有當地地域性特征的民間藝術門類,如大墩子彩陶、漢畫像石、剪紙、刺繡等。同時,吸收一些具有現代性的夸張變形的技巧,這些既反映出民間文化與精英文化不斷交融的一面,又反映出邳州農民畫能夠得以不斷發展的源泉。

邳州農民畫隨著當時時代的變遷,脫離了政治的驅使,使它的功能得以轉化,當前只是具有審美功能的裝飾畫,與傳統的民間藝術不同,傳統的民間藝術則與民俗活動緊密地聯系在一起,而現代的農民畫則基本上已經與民俗生活脫離了。此外,我國城市化進程加快,農民逐漸減少,再加上市場經濟的沖擊,邳州農民畫面臨著傳承堪憂的問題,再加上工業的推進使農民畫創作出現市場化、批量化和標準化的產品生產,還面臨著創新的問題。上面幾點是邳州農民畫的發展現狀,可以映射出當前邳州農民畫的發展困境,農民畫被擠到社會與藝術的邊緣,甚至面臨消亡的危險。邳州農民畫作為地方非物質文化遺產,也是我國的非物質文化遺產,改革開放至今呈現出比發展之初更豐富的形式美和更深刻的象征性主題,學習和了解民間藝術,對于保護和發展民俗文化意義非凡。

2 改革開放以來邳州農民畫呈現出的藝術特征

2.1 時代和地理環境造就的主題

第一,敘事性的生活主題。邳州農民畫的創作群體主要是農民,表現的主題多為以敘事方式描繪的當地村民所經歷的具有當地地方和區域色彩的農事。如京杭大運河流經邳州,很多農活題材的作品多圍繞著運河,像養鵝、養蝦、捕魚、洗蠶框等。此外,還有描繪節日、民俗方面的題材,如春節、元宵節、婚嫁、過周等。另外在邳州農民畫中的自然景觀,多圍繞著銀杏、大蒜、辣椒等當地特色產物,人文景觀則圍繞著農民所處的不斷更新發展的景觀環境。

第二,象征性的生活主題。邳州農民畫中所表現的生活主題,是邳州人的內心寫照,他們熱愛自己的家鄉,希望家鄉越來越好。有些作品以物象征的形式,用畫面主題映射出深刻的做人準則以及樂觀積極的精神。例如,在2012年第二屆全國農民畫展上獲得一等獎的作品《染坊》,由邳州人鄒文才所畫,畫面描繪了農民辛勞染布的場景,象征性地映射出了農民“人染布,不能染了心”的做人準則。還有由邳州人楊成年創作的三等獎作品—《繁榮的大運河》,以運河旁的村落為環境背景,描繪了農民過春節心懷期盼、滿面春風、歡天喜地舞蹈的場景,映射出了新時代農民“奔夢人歡歌如潮”的生活態度。

2.2 重構型造型表現方法

第一,移植重構造型。邳州的農民畫多移植大墩子彩陶、漢畫像石、民間剪紙、民間刺繡等當地民間藝術中的物象形狀,在新的農民畫畫面中演變出更加新穎的圖案。例如,陳文艾的作品《挑花女》(圖1),畫面中挑花女的頭發以及服裝上的花紋,移植了民間剪紙中刀鋒感的表現手法,而背景中的花、鳥、籃子等形象,則挪用了民間刺繡的針腳感。兩種手法搭配運用,造型手法既形成對比又相互統一。

第二,調整重構造型。邳州農民畫還善于在抓住物象本身的特征之后,對其外形、大小等造型元素進行調整,重構出具象或抽象的圖案。例如,徐建平的作品《老友》(圖2),畫面中的所有人物形象、動物形象、地面都改變了具象的形態,而用抽象的高度概括的曲線色塊來進行表現,背景中的河水則用改變原本物象外形的條紋狀來表現。由于背景和主體都用了相近的曲線形態來進行表現,使作品既協調,又有稚拙感。

第三,組合重構造型。邳州農民畫的創作,還常常將兩個或兩個以上具有共同特點或不同優勢的物質進行合理搭配,組成一種新的物質。例如,王先艷的作品《吉歌》(圖3),作品中以一只在唱吉歌的公雞形象為主體,而仔細觀察會發現,公雞的大多部位都是由植物搭配而成,公雞的爪子一部分由蒜種組成,而它身上的羽毛由稻子的葉片組成,尾巴和雞冠則是稻子穗。公雞唱出的吉歌形成了高產量的大米,大米由簸箕接住,而簸箕的中心又出現了具有剪紙形象的農民夜晚舉杯慶祝的畫面,畫面造型頗具特色,充滿新意。

2.3 大膽飽滿的構圖

第一,平面式構圖。邳州農民畫不講究近大遠小、近實遠虛,在創作時構圖平面化,不追求立體真實的效果,常選取畫面中最有辨識性、最直觀的角度進行繪制。例如徐建平的《晚歸》(圖4)、《農家櫥窗》,這些作品中描繪的自然環境和人文環境,以及主體人物均以平列式來進行表現,畫面中點、線、面的關系,表現出很強的裝飾感。

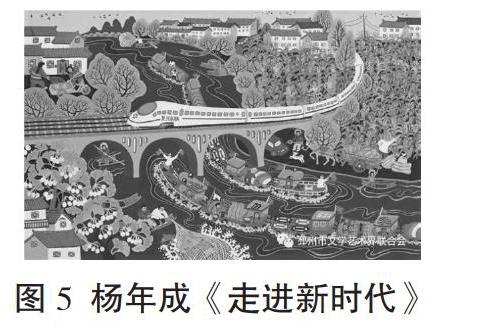

第二,多點觀察式構圖。邳州是中國漢畫像石集中分布地之一,“重世俗”是漢畫像石的一大特色,漢畫像石的題材和內容都十分豐富,有不少反映漢代普通生活的圖案,比如耕作、宴窖、娛樂、武斗等,這些漢畫像石的雕刻風格非常質樸和傳神。漢畫像石雕刻的圖案中善用多點觀察法,仰視、平視、俯視都可以出現在同一畫面中,且漢畫像石構圖講究飽滿和均衡。許多邳州農民畫就從漢代畫像石中吸取營養。例如,朱成梅的《美在人間》、楊年成的《走進新時代》(圖5)、張士彩的《迎春圖》、徐建平的《大蒜市場》等、均把從各個不同視角所看到的物象囊括到畫面中,豐富了畫面的內容。

2.4 主客觀相結合的色彩搭配

第一,色彩的色相對比。在色彩上,邳州農民畫吸取了徐州地區民間年畫、刺繡的用色經驗。徐州地區民間藝術中常用色為紅、黃、藍、綠、黑,而且多為純色,不多用調和色,在邳縣農民畫中,大多也以以上5種顏色為主,并使得客觀色彩和主觀色彩相搭配。在這5種色相中紅色和綠色為互補色、藍色和黃色為對比色。它們的組合,可產生明快、艷麗、熱烈、向上的藝術效果。在一些著名的農民畫家中,許多都善于運用這五種色彩的色相對比來搭配畫面,例如鄒文才、朱成梅、陳良成、楊年成等,比如陳良成的作品《秋到銀杏湖》,畫面中大面積地選用高純度的藍色、橙色、紅色,黃色、綠色,形成了強烈的色相對比以及明朗活潑的基調,突顯秋季人民生活生機盎然的景象。

第二,色彩的純度對比。邳州農民畫中,也有一部分作品打破了傳統的色彩搭配方法,而是選用以純度對比的主觀色調來烘托畫面。例如李梅的作品《紅紅火火的日子》,畫面中背景全都選用降低純度的紅色,與畫面主體的色彩以及辣椒的紅,形成了色彩純度的灰強對比。畫面大面積不同純度的紅色,渲染出農民收獲辣椒喜樂融融的景象。再比如丁維玲的《采蓮》,畫面中的所有色彩都降低了純度,形成色彩純度的灰弱對比,形成靜謐、穩重感。

現代邳州農民畫無論是創作主題的選擇,還是表現手法的選擇,都是與時俱進、別具風格的,且與國家的新農村精神文明建設、民俗文化建設息息相關。邳州農民畫表達出對家鄉和祖國的熱愛,以及對更美好生活的期盼。對于當今邳州農民畫發展相對滯后等問題,呼吁加強農民畫畫家隊伍的建設,定期出版農民畫刊物,以此作為邳州農民畫與其他地區農民畫交流的一個平臺,促進邳州農民畫、甚至中國農民畫的良性發展。

參考文獻:

[1] 鄭士有,奚吉平.中國農民畫考察[M].上海人民出版社,2014.

[2] 陶思炎.江蘇特色文化[M].南京師范大學出版社,2009.

[3] 楊先讓.中國民藝學研究:第二屆民間美術研討會文集[M].北京工藝美術出版社,1993.

[4] 許江.農民畫時代:全國農民繪畫展作品集[M].杭州:中國美術學院出版社,2010.

作者簡介:金鑫(1991—),女,河南周口人,碩士,鄭州西亞斯學院藝術設計學院助教,研究方向:基礎與理論。