某會議中心的提升改造抗震鑒定淺析

陳煌森

(健研檢測集團有限公司,福建 廈門 361004)

1 工程概況

本工程為地上五層鋼筋混凝土框架結構,該建筑于2008年建成并投入使用。局部柱、梁采用勁性混凝土結構,大屋蓋采用現澆混凝土板及空間管桁架體系。桁架與混凝土柱頂的連接采用一端固定鉸接,一端滑動鉸接,支座分別采用球形固定鋼支座,及單向可動鋼支座。該建筑平面最大長度121.95m,最大寬度98.22m;各層層高:負一層為5.55m,一層為6.6m,二層為6m,三層為5.4m,四層為6.0m,五層為 5.05m,建筑高度 41.15m;其建筑面積:地下室為 8670.483m2,地上為24589.559m2。

2 現場勘察與檢測

2.1 結構基本情況勘察

(1)對該工程的結構形式、結構布置、軸線尺寸、層高、結構構件尺寸進行勘測。

(2)對該建筑的現狀進行勘察檢測,對檢測過程中發現的結構構件的裂縫、混凝土缺陷、鋼構件銹蝕情況等質量問題進行現場勘察、檢測及描述。

(3)對該建筑門窗、屋面檐口等維護系統進行檢查。

(4)勘查上部結構是否存在傾斜及不均勻沉降等變形現象,上部結構表面是否出現明顯的沉降裂縫等靜載下的缺陷。

經現場勘查:該建筑結構布置基本與原設計圖紙相符。該建筑混凝土梁板柱及鋼梁無明顯變形、傾斜或歪扭的現象,主體結構現狀基本良好。地下室頂板部分板底出現裂縫并有滴水及滲水現象。部分填充墻構造柱出現露筋及混凝土澆筑不到位、墻體頂砌不到位等現象。

2.2 混凝土強度

現場按要求隨機抽取相關數量混凝土構件,打開其表面的粉刷層、均勻布置測區,采用回彈法檢測混凝土構件抗壓強度。混凝土構件抗壓強度檢測結果符合原設計圖紙要求。

2.3 鋼筋配置

采用混凝土鋼筋檢測儀檢測其主筋鋼筋數量和加密區箍筋間距,剝開部分構件局部部位的保護層,用游標卡尺檢測鋼筋直徑。混凝土梁板柱鋼筋配置檢測結果基本符合原設計圖紙要求。

2.4 構件尺寸與偏差

采用鋼卷尺和測厚儀對梁柱截面尺寸和樓板厚度進行復核,梁柱截面尺寸和樓板厚度復核結果基本與原設計圖紙一致。

2.5 鋼構檢測

采用鋼卷尺、卡尺檢查等方法對管桁架連接節點、進行檢查(外觀損傷、銹蝕、變形等);采用鋼卷尺、卡尺、激光測距儀等對支座進行檢測,通過現場測量,檢測滑動支座縱向滑動量是否超過相關要求。采用數字超聲波探傷儀、對管桁架桿件的焊縫部位進行焊縫質量檢測。采用涂層厚度測量儀,對管桁架桿件涂層厚度進行測量。管桁架連接節點、焊縫、涂層厚度等檢測結果基本滿足原設計圖紙要求;滑動支座縱向滑移量均在原設計要求范圍內。

2.6 結構整體側向位移、垂直度檢測

采用全站儀等沿該建筑周圍布置若干個測點(測點個數根據現場條件及設計圖紙確定),對該建筑的結構頂點位移進行檢測,評估結構整體側向位移、垂直度是否符合規范要求。經現場檢測,所抽查測點的頂點側向水平位移值均小于規范的界限值H/200。具體檢測結果見表1。

表1 結構頂點側向水平位移檢測結果

2.7 基礎檢測

經現場勘察,該建筑上部結構未產生明顯的傾斜和不均勻沉降的變形現象,上部結構表面尚未出現明顯的沉降裂縫。以上現象間接表明了該建筑物的地基基礎目前尚處于正常工作狀態,無嚴重靜載缺陷。

3 結構抗震鑒定

該建筑設計于2008年建成并投入使用。因此,依據《建筑抗震鑒定標準》GB 50023-2009及《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223-2004的有關規定,本建筑抗震設防類別為乙類設防類別。根據規范要求,該建筑后續使用年限與原設計使用年限一致,抗震鑒定引用的設計規范按照原設計規范01系列(建筑功能未改變)進行。根據《建筑抗震鑒定標準》GB 50023-2009[2]的規定,抗震鑒定方法分為兩級,第一級鑒定以宏觀控制、構造鑒定為主的綜合評價,第二級鑒定以抗震驗算為主結合構造影響進行綜合評價。

3.1 抗震鑒定參數取值

根據現場檢測結果,該建筑結構整體驗算時對有關參數取值如下:

(1)混凝土強度等級。按設計值并結合檢測值取。

(2)結構層高。按設計值并結合實測值取。

(3)鋼筋強度。按設計值并結合實測值取。

(4)抗震取值。抗震設防烈度為7度、設計基本地震加速度值為0.15g、第一組、Tg=0.45s、抗震設防類別為乙類、建筑場地類別按Ⅱ類。框架抗震等級為一級。基本風壓:0.95kN /m2;地面粗糙度類別A類。

(5)截面尺寸。按設計值并結合實測值取。

(6)荷載取值。按設計值并結合后期改造功能取值。

(7)鋼筋直徑及間距。鋼筋直徑、鋼筋間距均按現場實測值并結合設計值進行驗算。

3.2 第一級鑒定(抗震措施鑒定)

根據抗震鑒定的有關規定,對該建筑進行抗震措施鑒定,具體鑒定內容及結果如下:

(1)房屋最大高度。該建筑總高度為41.15m(計至管桁架屋面最高點),小于50m,符合規范GB 50011-2001第6.1.1條的規定。

(2)結構體系。①結構布置:該建筑框架部分為多跨現澆鋼筋混凝土框架結構及鋼框架結構,框架柱與框架梁中線基本重合,符合規范GB 50011-2001第6.1.5條的規定。②框架柱截面尺寸:該建筑框架柱截面尺寸為700mm×700mm,1000mm×1000mm等,符合規范GB 50011-2001第6.3.6條的規定。③柱軸壓比:經計算,柱最大軸壓比為0.65,符合規范GB 50011-2001第6.3.7條的規定。④框架梁截面尺寸:該建筑框架梁的截面尺寸為 300×600mm、550mm×1050mm、750mm×1150mm等,符合規范GB 50011-2001第6.3.1條的規定。

(3)材料強度。該建筑框架柱實測混凝土抗壓強度的推定值均大于45MPa,框架梁實測混凝土抗壓強度的推定值均大于35MPa,基本滿足規范GB 50011-2001第3.9.2條的規定。根據圖紙,縱向受力鋼筋采用III級鋼,符合規范GB 50023-2009第3.9.3條的規定。

(4)框架梁。①縱筋配置:經對設計圖紙的核查,該建筑框架梁梁端縱筋最大配筋率小于 2.5%,建筑梁端截面的底面和頂面的實際配筋量的比值均不小于0.5,框架梁頂面和底面的通長鋼筋均大于2φ14,符合規范GB 50011-2001第6.3.4條的規定。②箍筋配置:該建筑所抽測框架梁中,梁端加密區箍筋間距在(100~117)mm之間,箍筋加密區長度在(805~2140)mm之間,箍筋直徑為10mm,該建筑框架梁加密區箍筋肢距和直徑等基本符合規范GB 50011-2001第6.3.3條的規定。

(5)框架柱。①縱筋配置:經核查,該建筑配筋率中柱和邊柱縱筋最小配筋率均大于0.8%,角柱均大于1.0%,符合規范GB 50011-2001第6.3.8條的規定。②箍筋配置:該建筑所抽測框架柱加密區箍筋間距為(97~117)mm,箍筋直徑為 10mm,所抽測框架柱加密區長度為(1435~2055)mm,基本符合規范 GB 50023-2009第6.2.3條的規定。經核查,該建筑框架柱加密區體積配箍率基本符合規范GB 50011-2001第6.3.8條規定。

(6)梁柱節點。經現場勘察,該建筑梁柱節點外觀完好,無明顯缺陷。經對設計圖紙的核查,該建筑鋼筋的接頭和錨固基本符合規范GB 50023-2009第6.2.3條的規定。該建筑框架節點核芯區體積配箍率大于0.8%,符合規范GB 50011-2001第6.3.12條的規定。

(7)砌體填充墻。該建筑部分填充墻構造柱混凝土沒有澆筑到位,出現露筋現象,不符合GB 50011-2001第13.3.3條的規定。

(8)非結構構件。經現場勘查及對原設計圖紙的核查可知,該建筑檐口等非結構構件,與主體結構連接基本可靠,基本符合GB 50011-2001第3.7.3條的規定。

(9)外觀和內在質量。該建筑的地下室頂板部分板塊板底出現裂縫,滴水及滲水現象;該建筑主體結構構件無明顯變形、傾斜和歪扭。

(10)鋼管桁架構件。該建筑鋼管桁架承重結構采用的鋼材為 Q345B,滿足規范 GB 50017-2003中第 3.3.1條的規定。鋼管的外徑與壁厚之比均不超過 100(235/fy),滿足規范GB 50017-2003中第10.1.2條的規定。鋼管的壁厚均大于3mm,滿足規范GB 50017-2003中第8.1.2條的規定。鋼管的壁厚均不大于25mm,滿足規范GB 50017-2003中第10.1.3條的規定。鋼管桁架桿件長度與截面直徑之比小于12(主管)和24(支管),滿足規范GB 50017-2003中第10.1.4條的規定。主管的外部尺寸均大于支管的外部尺寸,主管的壁厚均大于支管的壁厚,主管與支管或兩支管軸線之間的夾角均大于30o,支管與主管的連接焊縫,沿全周聯系焊接并平滑過渡,滿足規范GB 50017-2003中第10.2.1條的規定。

3.3 第二級鑒定(抗震承載力驗算)

(1)依據《建筑抗震鑒定標準》GB 50023-2009等相關規范的規定,采用盈建科軟件對該建筑現狀(依據建筑改造圖紙)進行抗震承載力驗算,并將計算結果與原設計圖紙進行對比,具體比較結果如下:①框架柱實際配筋值大于其計算配筋值,承載力基本滿足。②部分梁實際配筋值小于其計算配筋值,承載力不滿足(見表2)。③樓板的實際配筋值基本大于其計算配筋值,承載力基本滿足。④經計算,該建筑在風荷載、多遇地震作用下的彈性層間位移角最大值及罕遇地震作用下的彈塑性層間位移角最大值均滿足規范的要求。

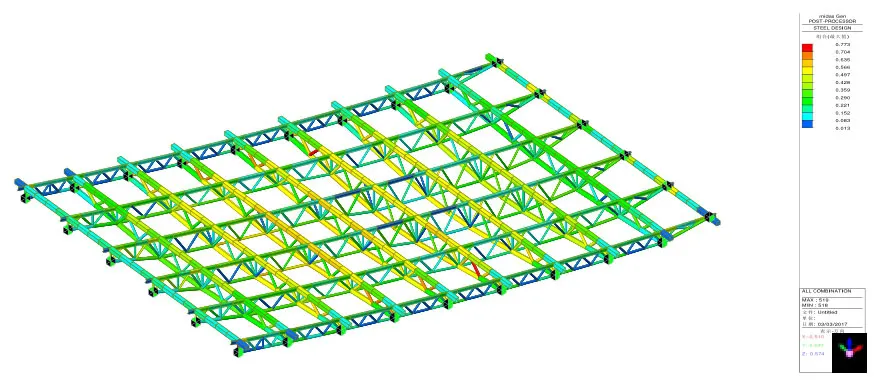

(2)采用Midas軟件對屋架鋼管桁架承載力進行驗算,根據計算結果比較了鋼管桁架桿件應力(見圖1)。比較結果表明:該建筑鋼管桁架桿件的實際應力小于鋼材設計強度。

表2 框架梁配筋不足統計表

圖1 鋼桁架屋面整體應力比

4 鑒定結論與加固建議

4.1 場地、地基和基礎

經現場勘查可知,該建筑上部結構未產生明顯的傾斜和不均勻沉降的變形現象,該建筑上部結構表面尚未出現明顯的沉降裂縫。

根據現場檢測可知,該建筑所抽測點的結構頂點側向水平位移值均小于《民用建筑可靠性鑒定標準》GB 50292-2015表7.3.10規定的界限值H/200。

可見,該建筑地基基礎現狀無嚴重靜載缺陷,因此依據《建筑抗震鑒定標準》GB 50023-2009中第4.2.2條的規定,可不進行地基基礎的抗震鑒定。

4.2 抗震措施鑒定結果

依據《建筑抗震鑒定標準》GB 50023-2009的有關規定,對該建筑進行宏觀控制、構造鑒定為主的綜合評價,得出該建筑暫發現有以下抗震措施不足之處:

(1)該建筑部分填充墻構造柱混凝土沒有澆筑到位,出現露筋現場。

(2)地下室頂板部分板底出現裂縫、滴水、滲漏現象。

4.3 抗震承載力驗算結果

(1)框架柱。根據計算結果與原設計框架柱的實際配筋值比較:該建筑框架柱實際配筋值大于其計算配筋值,柱軸壓比不超過規范界限值。

(2)框架梁。根據計算結果與原設計框架梁的實際配筋值比較:該建筑少量框架梁實際配筋值小于其計算配筋值,承載力不滿足。

(3)樓板。計算結果比較了樓板的實際配筋值,比較結果表明:該建筑樓板實際配筋值大于計算配筋值。

(4)鋼管桁架。計算結果比較了鋼管桁架桿件應力。比較結果表明:該建筑鋼管桁架桿件的實際應力小于鋼材設計強度。

綜上所述,該建筑物的抗震鑒定結果為應進行加固。建議業主單位委托有資質設計單位對該建筑抗震承載力不足的框架梁及抗震構造不足地方進行抗震加固或修復。

本文通過具體案例淺析抗震鑒定從現場檢測到檢測數據分析、抗震鑒定分析以及最后對建筑物抗震綜合能力進行評價,為后期提升改造加固設計及施工提供依據。

本文通過具體案例淺析抗震鑒定從現場檢測到檢測數據分析、抗震鑒定分析以及最后對建筑物抗震綜合能力進行評價,為后期提升改造加固設計及施工提供依據。