振幅整合腦電圖在新生兒化膿性腦膜炎神經發育結局中的預測價值

周慶女,黃華飛,鐘文華,楊戎威,單麗琴,沈漢英,江素麗

(嘉興市婦幼保健院新生兒科,浙江 嘉興 314051)

新生兒化膿性腦膜炎是新生兒期重癥中樞系統感染性疾病,活產兒的發病率為1/(1 000~4 000)[1],是導致新生兒腦損傷、神經發育遲緩、腦癱的主要原因之一,死亡率較高。振幅整合腦電圖(amplitude-integrated electroencephalography,aEEG)利用腦電信號振幅波進行腦電波分析,可以及早發現新生兒腦損傷情況,及時診治,改善預后[2]。本研究旨在分析振幅整合腦電圖在預測足月新生兒化膿性腦膜炎近期神經發育結局中的作用。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2013年1月至2018年6月在嘉興市婦幼保健院新生兒科住院并確診為化膿性腦膜炎的足月新生兒80例。納入標準:①出生胎齡>37周,發病日齡<28天;②新生兒化膿性腦膜炎的診斷按照《實用新生兒學》第4版的診斷標準[3];③能至少隨訪至出生12個月;④患兒家屬知情同意并簽署意見書。排除標準:①患兒有先天性腦發育畸形、先天性代謝異常、先天性心臟病、顱內出血、缺氧缺血性腦病、低血糖、顱骨骨折、母親妊娠期高血壓、糖尿病等疾病;②出生體重<2.5kg 或>4.0kg;③家屬中途放棄治療;④首次持續腦電圖監測時,入院已超過48小時者。

1.2 aEEG監測方法

入組患兒于化腦確診后24小時內完成aEEG 檢查,采用美國NicoletOne Monitor腦功能監護儀進行腦電圖監測和記錄,按照國際 10~20 標準電極安放系統,選擇8導系統,前額(Fp1,Fp2),顳區(T3,T4),中央(C3,C4),枕葉(O1,O2),接地電極GND(Fp1 與 Fp2 中點),參考電極REF(CZ 與 PZ 中點)。對稱電極距離為75mm。電極放置位置避免骨縫、頭皮血腫處,阻抗設置小于5Ω,連續監測至少8~12小時。記錄aEEG圖譜,同時記錄原始腦電圖 EEG,如需給藥治療或疼痛刺激等操作,需做好相關記錄,以利于結果分析。aEEG 檢查操作是由本科室受過培訓的有經驗的技師執行。

1.3 aEEG結果判讀

根據aEEG振幅整合波,結合原始腦電圖及檢查過程中所做的用藥及操作記錄,由腦電圖室專業醫師的意見對結果進行判定。aEEG 記錄結果主要從背景活動(background activity)、睡眠清醒周期(Sleep-Wake Cycle,SWC)、癇性活動(Seizure Activity,SA)3個方面進行判讀。

1.3.1背景活動

①連續正常電壓(Continuous Normal Voltage,CNV):即連續電活動,帶寬規則,沒有明顯的振幅差異,aEEG上界>10μV,下界>5μV;②不連續正常電壓(Discontinuous Normal Voltage,DNV):即不連續電活動,帶寬不規則伴明顯振幅差異,aEEG 上界>10μV,下界<5μV;③連續低電壓 (Continuous Low Voltage,CLV):連續性極低振幅活動,下界≤5μV;④爆發抑制(Burst-Suppression,BS):不連續電活動,下界持續極低電壓(0~2μV),間有上界高幅爆發(>25μV);⑤平臺(Flat Trace,FT):背景活動主要為電靜止,上界<5μV 的極低電壓。

1.3.2睡眠覺醒周期

aEEG SWC 特征為平滑的正弦曲線變化,主要指下界。寬帶代表安靜睡眠時較為不連續的背景活動,窄帶表明活動睡眠或覺醒時較為連續的背景活動:①無 SWC:aEEG 的背景活動不具備周期性變異;②不成熟 SWC:SWC 初步形成,未發育完全,有某些較低振幅周期性變化,但尚未發育至正常胎齡值;③成熟 SWC:不連續和較連續背景活動中清晰的正弦曲線變化,且周期時程 20min。

1.3.3癇性活動SA

①單次發作:單個發生的SA;②反復發作:30min內發生1次以上SA;③癲癇持續狀態:連續發生的SA,持續3min以上。

根據aEEG背景活動、SWC、SA,患兒結果判定分為3類:①正常aEEG:CNV;②輕度異常aEEG:DNV或者振幅正常單伴有SA;③重度異常aEEG:BS、CLV、FT或者振幅輕度異常,但伴有SA。

1.4 Infanib評估系統

在患兒生后6月齡時采用嬰兒神經系統國際測驗量表(Infant Neurological International Battery,Infanib)進行早期運動發育。評估該量表包括痙攣狀態、前庭功能、頭部以及軀干姿勢、肢體肌張力、下肢運動5個方面共20項目的評估內容。每一項目根據患兒完成情況對比同年齡階段的正常姿勢或角度進行評分,根據所有項目所得分相加的總分評估結果為3種狀態:正常(≥66分)、異常(≤48分)、過渡(49~65分)。由固定的康復科醫師在不知曉患兒病情的情況下,在安靜、適溫的室內環境下進行評估。

1.5 Gesell發育量表評估

對入組患兒在出生后12個月進行隨訪,患兒在康復科門診由固定的康復科醫師在不知曉患兒病情的情況下,在安靜、適溫的室內環境下進行格塞爾(Gesell)發展量表評估,計算5個功能區的發育智商,包括語言、精細運動、大運動、個人-社交行為、適應行為。根據5個能區的得分與實際年齡的關系計算發育商(developmental quotient,DQ)。DQ=測得的成熟年齡/實際年齡×100%,DQ表示嬰幼兒的發育水平,分別計算5個能區DQ并作好記錄。診斷標準:輕度異常:55≤DQ≤75;中度異常:40≤DQ≤54;重度異常:25≤DQ≤39;極重度異常:DQ≤25。

1.6 觀察指標

觀察記錄出生6月齡的Infanib評估結果、出生12月齡的Gesell發育量表評估結果和出生12月齡的腦癱結果。神經發育結局包括3類,正常、精神運動發育遲緩、腦癱。診斷的金標準為腦癱診斷結果及Gesell發育量表評估結果,計算aEEG,Infanib這兩種方法對新生兒化膿性腦膜炎患兒神經發育結局預測的敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值。

1.7 統計學方法

2結果

2.1一般情況

嚴格依據納入排除標準,對納入的化膿性腦膜炎足月新生兒患者80例進行臨床分析。其中男性37例(46.25%),女性43例(53.75%);平均發病年齡7d,發病年齡<2d 者35例(43.75%),2~7d者 27例(33.75%),>7d者18例(22.50%);胎齡37~41周;出生體重1 860~4 000g;剖宮產36例(45.00%),順產44 例(55.00%)。

2.2 aEEG的檢查結果

根據aEEG背景活動分類: 48例(60.00%)正常,16例(20.00%)輕度異常,16例(20.00%)重度異常,其中16例重度異常包括10例(12.50%)BS,6例(7.50%)反復驚厥。兩組患兒aEEG檢查結果在性別、胎齡、出生體重、順產比例、入院日齡等方面無統計學差異(F值分別為0.004,0.17,0.40,2.32,1.65,均P>0.05),均具有可比性,見表1。

表1 化膿性腦膜炎aEEG正常組與異常組一般情況比較

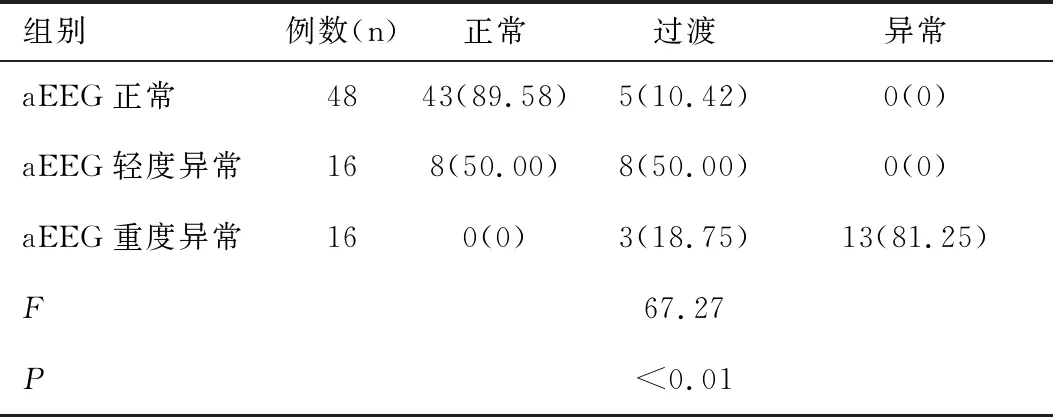

2.3 Infanib評估結果

80例患兒在出生6個月時進行Infanib評估,51例(63.75%)正常,16例(20.00%)過渡,13例(16.25%)異常,Infanib評估結果在不同aEEG組間有統計學差異(ZC=67.27,P<0.01),見表2。

2.4 Gesell發育量表評估

80例患兒在出生12個月時進行Gesell發育量表評估,結果顯示,aEEG異常患兒的Gesell發育量表5項檢測值均較aEEG正常患兒的值低,差異有統計學意義(F值分別為5.69,6.13,5.72,5.71,6.87,均P<0.05),見表3。

表2 aEEG正常組與異常組Infanib評估結果對比[n(%)]

表3 出生12個月Gesell評估結果對比

2.5 12個月時愈后評估

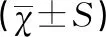

80例患兒在出生12個月時進行愈后評估,結果50例(62.50%)正常,22例(27.50%)精神運動發育遲緩,8例(10.00%)腦癱,腦癱評估結果在不同aEEG結果組之間有統計學差異(F=183.40,P<0.01),見表4。

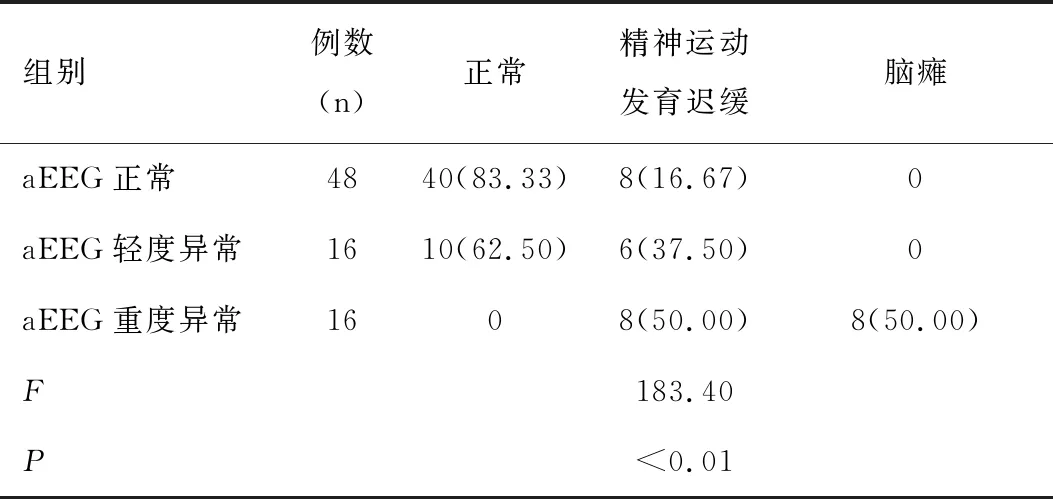

2.6 aEEG 和Infanib評估的敏感度、特異度、陽性預測值、陰性預測值比較

aEEG和Infanib評估在預測新生兒化膿性腦膜炎神經發育結局的比較,兩者差異無統計學意義(χ2值分別為0.09,1.19,0.88,0.17,均P>0.05),見表5。

表4 aEEG正常組與異常組腦癱結果對比[n(%)]

表5 aEEG和Infanib評估在預測新生兒化膿性腦膜炎神經發育結局的比較[n(%)]

3討論

3.1新生兒化膿性腦膜炎的治療現狀

新生兒化膿性腦膜炎是指在出生后4周內由化膿菌引起的腦膜炎癥[3]。其發生率約占活產兒的0.2‰~1‰,早產兒可高達3‰。該病病情重,進展快,且預后差。其發病主要與胎膜早破、窒息、早產、臍帶炎癥、母體婦科炎癥、宮內發育遲緩等因素有關。隨著抗菌藥物使用的不斷升級和臨床綜合治療,新生兒化膿性腦膜炎發病率及病死率近年來雖然有所下降,但其仍是新生兒死亡及發生后遺癥的重要原因。新生兒化膿性腦膜炎是由宮內或宮外感染引起的炎癥反應及細胞因子作用于新生兒神經系統產生的一系列神經病理學改變,病變不僅局限于腦膜,還可累及腦實質及腦室的損害,尤其是腦白質損傷,不但與早產、缺氧缺血等因素有關,也與感染及炎癥反應相關,并導致神經系統發育落后,部分嚴重者會發展為腦癱。新生兒化膿性腦膜炎的腦部損傷程度判定較難,其評估方法也有限,目前常用的評估輔助手段有頭顱超聲,腦干聽覺誘發電位,頭顱CT,頭顱MRI及新生兒20項行為神經評定等。

3.2振幅整合腦電圖在新生兒中的應用

aEEG亦稱為腦功能監測儀,自20世紀80年代開始,aEEG逐漸應用于兒科領域。因其簡便、可床旁連續監測、容易分析等優點,已作為新生兒病房神經系統高風險患兒腦功能監測的有效工具[4],對神經系統損傷預后有很高的預測價值。在評估新生兒腦發育成熟度,對新生兒驚厥、腦損傷的診斷與預后等方面均有較好的應用價值,也可評價新生兒腦的成熟度,還可用于監測藥物療效等。aEEG對大腦缺血、缺氧有高度特異性、敏感性及預測價值,當患兒出現腦損傷時,aEEG可輔助診斷及判斷預后,從而達到早期干預與治療的目的[5-7]。在本研究的80例患兒中,aEEG監測到48例為連續性正常活動,16例為輕度異常,16例為重度異常。16例重度異常者在出生6個月Infanib評估和出生12個月Gesell評估時均合并神經發育異常,提示aEEG早期監測到的嚴重腦損傷與近期的神經發育結局密切相關。本文采用的Infanib評估量表進行患兒出院后近期預后的隨訪工具,該量表是由Ellison和 Browning在1985年建立,主要針對于嬰兒早期運動發育的評估方法[8],對后期患兒最終發展為腦癱或運動發育落后的結局評估具有較高的有效性及可靠性。本研究在預測新生兒化膿性腦膜炎神經發育結局中,aEEG的敏感度、特異度、陽性預測值、陰性預測值分別為73.3%、80.0%、68.8%、83.3%,Infanib評估分別為76.7%、88.0%、79.3%、86.3%,aEEG 和Infanib評估的敏感度、特異度、陽性預測值、陰性預測值比較差異無統計學意義(P>0.05),實際臨床操作中,aEEG檢查可在住院期間完成,能更早期發現腦損傷情況,指導臨床治療,在預測新生兒化膿性腦膜炎神經發育結局方面具有較大的臨床應用價值。