針對風電場風機基礎邊坡裂縫原因的分析

何振源 王海龍 邢海軍 張天揚 宋慶偉

摘 要:某風電場人員在風機現場勘查發現外圍基礎(5-8m范圍左右)有呈弧狀分布且朝向一致的規律性地面裂縫現象。隨后組織人員對全場機組進行排查并擴大對標排查范圍至周邊區域所有風電場,發現本風電場大部分風機有此同類現象,其余風電場均有類似情況。針對此情況,風電場采取如下措施:一是緊急制定裂縫變化監測方案,選取典型機組建立觀測點位,同時建檔便于數據收集觀察;二是翻閱關于地質構造、地震影響、主風向影響等可能性因素的論文資料查找原因;三是匯報公司委托外委沉降觀測單位進行專業測量分析。以下內容結合相關專業論文資料對此次風機邊坡裂縫形成的原因進行了初步分析。

關鍵詞:風電場;風機;邊坡裂縫

中圖分類號:TM614 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)20-0165-02

1 原因分析

風電場面積40平方公里,總裝機容量200兆瓦。2013年10月13日由西北勘測設計研究院開展了工程地質勘測外業工作,于10月15日完成了現場勘探工作。2015年5月開工建設,2015年12月28日首臺機組并網發電。

1.1 地形地貌及地質構造影響

風電場位于山間盆地南部,在莫欽烏拉山與東準噶爾斷塊山系之間。屬低山丘陵地形,南鄰高聳的高中山天山山脈,向南地勢漸高,構成盆地的南緣。盆地內廣大地區為山前傾斜平原,海拔在700~1800m間,地勢平緩,廣泛分布有砂礫石層及風成砂,俗稱戈壁灘。

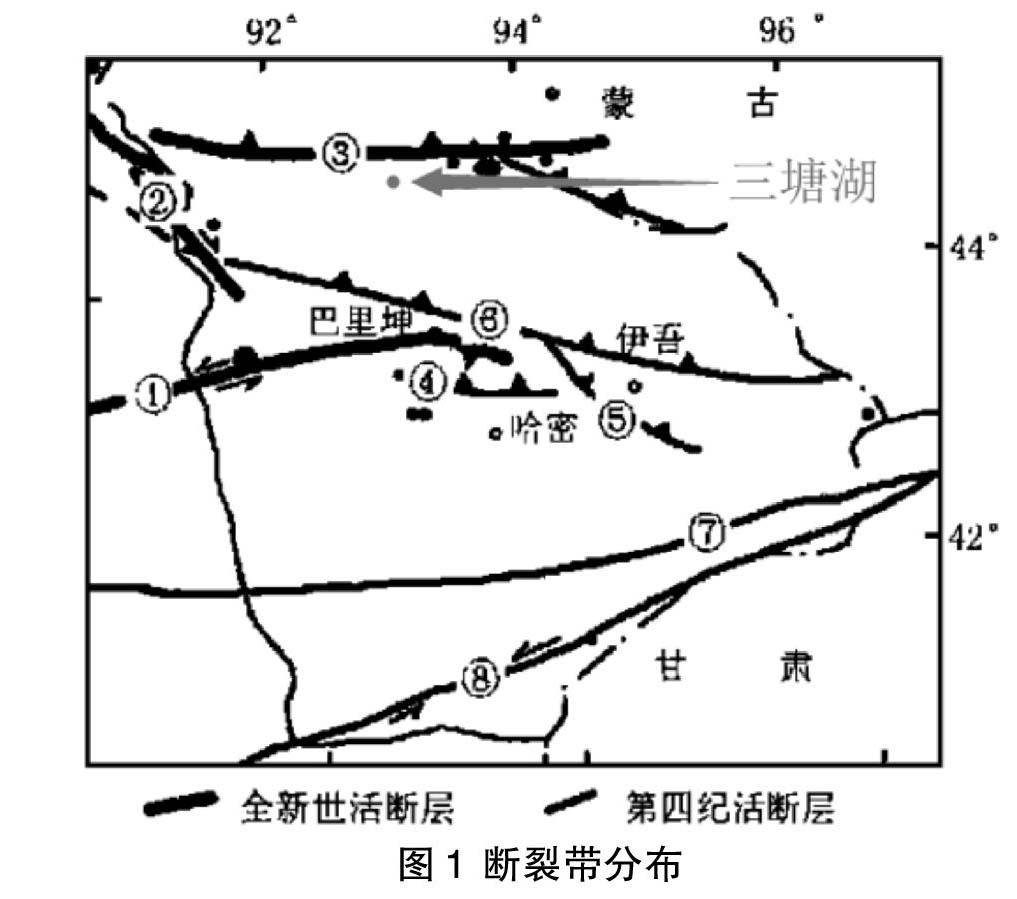

風電場所在區域位于準噶爾優地槽褶皺帶,該褶皺系形態復雜,經過多旋回的構造演化形成一系列緊閉線形褶皺和推覆構造,深斷裂和大斷裂發育。在深斷裂帶之間,褶皺相對比較寬緩,以不同方向的表層斷層為主。根據現有資料,主要兩大斷裂帶(圖1)有:

(1)紙房斷裂帶:從北塔山南端至天山東端莫欽烏拉山北麓,北西走向。沿該斷裂帶發現有古地震形變跡象,探槽揭露出多期古地震事件。

(2)北緣斷裂帶:位于盆地北緣(中蒙邊境),近東西走向。

從所在區域歷史地理環境來看,有古地震史,且因此形成地下斷裂帶,地處盆地,長約500km,寬約40~50km,呈低山丘陵地形。地基土主要分為三層,第一層含礫細砂層薄,較松散,工程性質差,不能作為基礎持力層(經過對1#機組與2#機組基礎開挖可看到地面裂縫最深在此層,開挖到0.5m左右時裂縫消失);第二層礫砂層埋深較小,工程性質一般,不宜作為基礎持力層。第三層灰巖層力學強度高,工程地質性質較好,可作為基礎持力層。

1.2 地震波傳導對風機基礎裂縫的可能性因素分析

根據資料顯示,許多學者對地震誘發邊坡變形破壞模式進行了探討,得到邊坡的破壞模式主要為地震誘發-坡肩線拉裂張開-坡面中部出現裂縫-裂縫貫通-發生高位滑坡-轉化為碎屑流-堆積坡腳。

論文資料中提到,通過對典型黃土回填邊坡進行監測發現,該類邊坡的破壞模式為裂縫的發展-壓實的黃土的軟化-斜坡前緣的蠕變和后緣的裂縫-貫穿滑動面的形成,此模式與我場現象基本一致,目前為坡面淺表部松動、裂隙產生階段。結合邊坡模型受地震頻率擾動試驗得知,在震動初期,邊坡的變形破壞主要發生在坡面的淺表部,表現為松動和掉塊現象;隨著震動的持續,邊坡中下部開始出現拉張裂縫,地震產生的應力波在結構面處相互疊加,產生拉應力,是裂縫產生的重要原因之一。

經過相關資料的查找,及近年所在區域周圍地震情況的統計得知,4次地震距離三塘湖區域在150km之外。論文資料顯示,遠距離的地震震級很小對人或建筑物不造成危險,但它們卻對地殼內的隱伏構造影響深遠。

1.3 風機主風向及地震波對風機基礎的聯合影響

當今越來越多的風機被安裝在地震活躍地區。地震往往具有很強的不可預見性和突發性。風電機組普遍采用圓筒形塔架作為支撐結構,塔架的振動和變形不僅會影響其自身的結構強度,而且會影響到塔頂風輪的氣動特性,明顯增加塔架前后方向振動位移和載荷的大小和幅值,進而影響整機運行穩定性。因此對風力機塔架在主風向風力及地震聯合作用下的動力響應進行預測,對于整機運行可靠性具有重要意義。

風電場所有不規則裂縫分布大多為東北朝向,且情況嚴重地方也在東北向。調取了近一年(2018年5月-2019年8月)的主風向玫瑰圖,可能存在的原因是三塘湖常年盛行西偏南風,由于風機基礎受到基礎自重、回填土壓力、上部風機塔筒及機艙的豎向壓力,機組常年受力面在西偏南面,載荷重量倒向對立面,基礎受力不均,可能造成基礎邊坡裂縫的產生。正常情況下,基礎剛開始出現下沉是正常現象,特別是當風機吊裝完成后,下沉速率明顯加快。當運行到一段時間后,基礎下沉主要與風向呈規律性變化。

2 分析結論

風電場所在區域在有古地震史的地理環境演變中,地處深斷裂帶之間,以不同方向的表層斷層為主,且是所在地區主要地震帶。據中國地震局地殼應力研究所資料表明,風機結構屬于質量較大而且高聳的結構,若運行中的風電機組同時受空氣動力載荷、重力、慣性力等機械載荷以及地震波沖擊載荷的耦合作用下,地震斷層周圍一些部位應力會明顯增加。在大地震的地震波通過時,地質斷層已經積累了應力,這種壓力變化可動搖附近的地面斷層,使它破裂。從而風機的結構安全和穩定運行都難以得到保證。

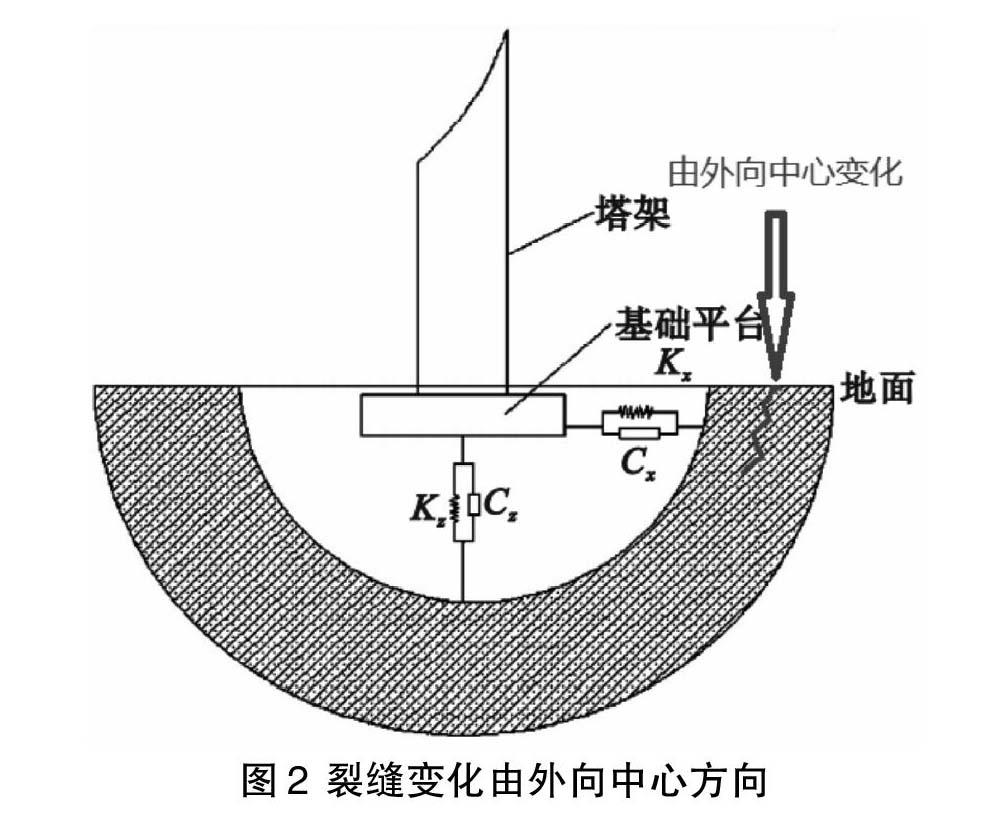

從現場1#線機群南部和北部分別抽取1#和2#兩臺裂縫現象較嚴重機組,對基礎邊坡沿裂縫深度開挖結果看,裂縫較嚴重部位均在東北向,裂縫走向為由外向中心方向。現場認為,基礎邊坡整體失穩是裂隙的產生、發育和貫通的主要原因之一。在初期坡體表面部分巖體松動,最終形成裂縫;隨著自然環境的變化持續,裂隙沿風機基礎坡體內部結構面逐漸貫通,這樣就解釋了部分風機基礎西面、南面有輕微裂縫現象的原因(見圖2)。

3 針對風機基礎邊坡裂縫現象的變形監測措施

3.1 沉降監測的必要性

隨著風力發電技術的快速發展,風機數量不斷增多,風機倒塔事故會給國家和企業造成很大的損失。這也使風電場運維管理中在做好風機重大風險隱患防控分析中,不能忽視風機基礎沉降的隱患因素。通過風電場區典型風機位的沉降觀測,根據沉降量統計表和沉降曲線圖,可預測風機的沉降趨勢,將風機的沉降情況及時反饋公司,避免因不均勻沉降等因素造成嚴重的后果。

3.2 風機垂直度傾斜監測

風電場計劃采購一臺激光垂準儀,在風機機艙提升機吊物孔與風機底部間無阻隔,在底部適當位置安置接收靶,機艙吊物孔位置安置激光垂準儀,使激光垂準儀的鉛垂激光束投射到底部接收靶,然后接收靶上直接讀取數據,量出底部兩位移量,計算傾斜度與傾斜方向角。

通過對風機垂直度監測,獲得精確觀測數據,對監測數據綜合分析,對風機在運行過程中的異常變形做出預報,以便及時采取措施,保證人員、設備安全。

3.3 裂縫變化監測

(1)裂縫寬度監測。通過全場排查統計同現象機位,在全場范圍內對裂縫寬度較明顯的機位最終選定5臺機組共16個點位作為測量點位,監測點位設置在縫隙最寬處及縫隙末端。截取20cm長鋼筋,在縫隙兩邊分別垂直釘入地面15cm深,在露出地面的兩根鋼筋之間用無彈性的線繩進行長度固定,并在每處測量點制作點位編號,便于直觀觀察裂縫寬度明顯變化。對測量點位建立監測檔案,周期定為每月1日進行數據采集,并形成變化曲線圖便于查看明顯變化趨勢。

(2)裂縫深度監測。將現場已經開挖的2臺機組(14#、21#)的縫隙消失處進行標記拍照,將周圍做好圍欄,防止人員掉入。定期進行查看對比深度有無變化。

參考文獻

[1] 崔華麗,費文平,張國強.巖質高邊坡裂縫成因分析[J].長江科學院院報,2011,28(2):45-49.

[2] 文帥.高溫風機基礎裂縫原因分析及抗裂措施研究[J].科技傳播,2011(4):233-234.

[3] 付文俊.加固基礎環風機基礎在石板嶺風電場的應用[J].紅水河,2018(4):42-45.