可穿戴智能系統在醫學中的現狀及未來挑戰

胡蘭 鄭寬 劉亞俠

摘 要:在健康監測智能穿戴系統(SWS)的研究和開發方面,學術界和產業界都做出了廣泛的努力,SWS的持續發展受到了醫療成本飆升的影響,通過微納米技術、傳感器微型化和智能織物技術的支持,以及對患者健康狀況的持續監控,SWS的持續發展將逐步改變醫療領域的格局,這些系統由各種組件和設備組成,從傳感器和執行器到多媒體設備,既支持復雜的醫療應用程序,又支持低成本的可穿戴、非侵入性替代方案,可在室內和室外連續24小時監控健康、活動、移動和精神狀況。對可穿戴設備現狀的研究,為醫學研究人員提供了參考,為未來的相關研究提供了展望。

關鍵詞:智能;可穿戴系統;醫學

中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)20-0233-02

0 引言

學術界和產業界對智能可穿戴系統的研究和開發力度不斷加大,可穿戴智能系統是新型的紡織材料與電子技術相結合的產物,可根據設計的意圖實現一些特殊的功能,例如傳送信息、自動變色、自動調溫等。智能系統最早應用在軍事、航空、消防、潛水等特殊領域,但隨著智能化的發展以及社會競爭的日益加劇,嗅覺靈敏的商家們開始轉向可穿戴智能系統的設計開發方面,美國、德國、日本等發達國家的技術已經相當成熟,設計應用的領域也非常廣泛[1]。世界人口正在老齡化,老年人由于與年齡有關的疾病導致的殘疾程度更高,需要更多的護理和幫助,更有可能被送入醫院或養老院。長期入住養老院是一種昂貴的養老方式,大多數老年人更愿意呆在自己的家中。醫生可以根據傳輸的數據對患者進行管理,一種日益需要的可穿戴系統是一種智能醫療監控設備,能夠為醫護人員、患者、運動員和健康受試者提供實時處理和反饋。受試者可以在日常生活中佩戴該設備,而醫療專業人員則可以在患者去醫院途中或去找醫生辦公室更長的時間內實時監控。然而,要全面實現智能可穿戴系統的使用還必須克服一些障礙,包括高成本、尺寸、重量、能耗、傳感器的實現和連接、隱私、自由、可靠性、安全性和服務等一系列問題[2,3]。

1 可穿戴系統的當前特點

可穿戴系統包括各種類型的微型可穿戴、可植入體內傳感器。這些生物傳感器可以測量身體和皮膚的溫度、心率、心電圖、腦電圖、肌電圖等生理參數,智能設備可以提供實時處理。通過無線身體通信網絡傳輸的數據使醫療保健提供者能夠對患者進行監控,一旦發生危險,醫療保健系統就可以發出警報,例如:當一個獨居的人中風時,中風一發作就可以派救護車。該系統能夠監測老年人、殘疾人、慢性病患者以及有特殊需要的傷者并及時發出求救信號。

2 國內外一些智能可穿戴系統

My Heart是在歐盟委員會研究項目框架內開發的個人健康智能系統。該系統旨在發現早期房顫,使預防和藥物治療成為可能。傳感模塊可以集成到衣服中,也可以簡單地嵌入到衣服里。其基本材料是使用像普通紗線一樣編織的微小導電導線,這增加了可穿戴系統的舒適性。整個系統傳感器不需要無線模塊,系統依靠集中的可穿戴電源,一個主設備控制著服裝上的總線,負責所有可穿戴部件的同步和供電,柔性智能紡織品與其基礎纖維科學可被界定為可穿戴技術的未來發展閃光點[4],相關的軟件也已經被開發出來,活動分為休息、躺下、行走、跑步和上下樓梯等,并且具有很高的準確性。“我的心臟”項目也開發出了“心臟帶”,可以穿在胸前,也可以系在標準胸罩或標準內衣的腰帶上。

意大利米蘭也開發了一項神奇的項目,一款可清洗的感應背心,內置全編織的紡織傳感器,用于監測心電圖和呼吸速率,該系統可以為家中的老年人或心臟病患者進行日常生活HM的皮膚溫度測量,該系統還能夠識別房顫發作和房室異位搏動等[5]。

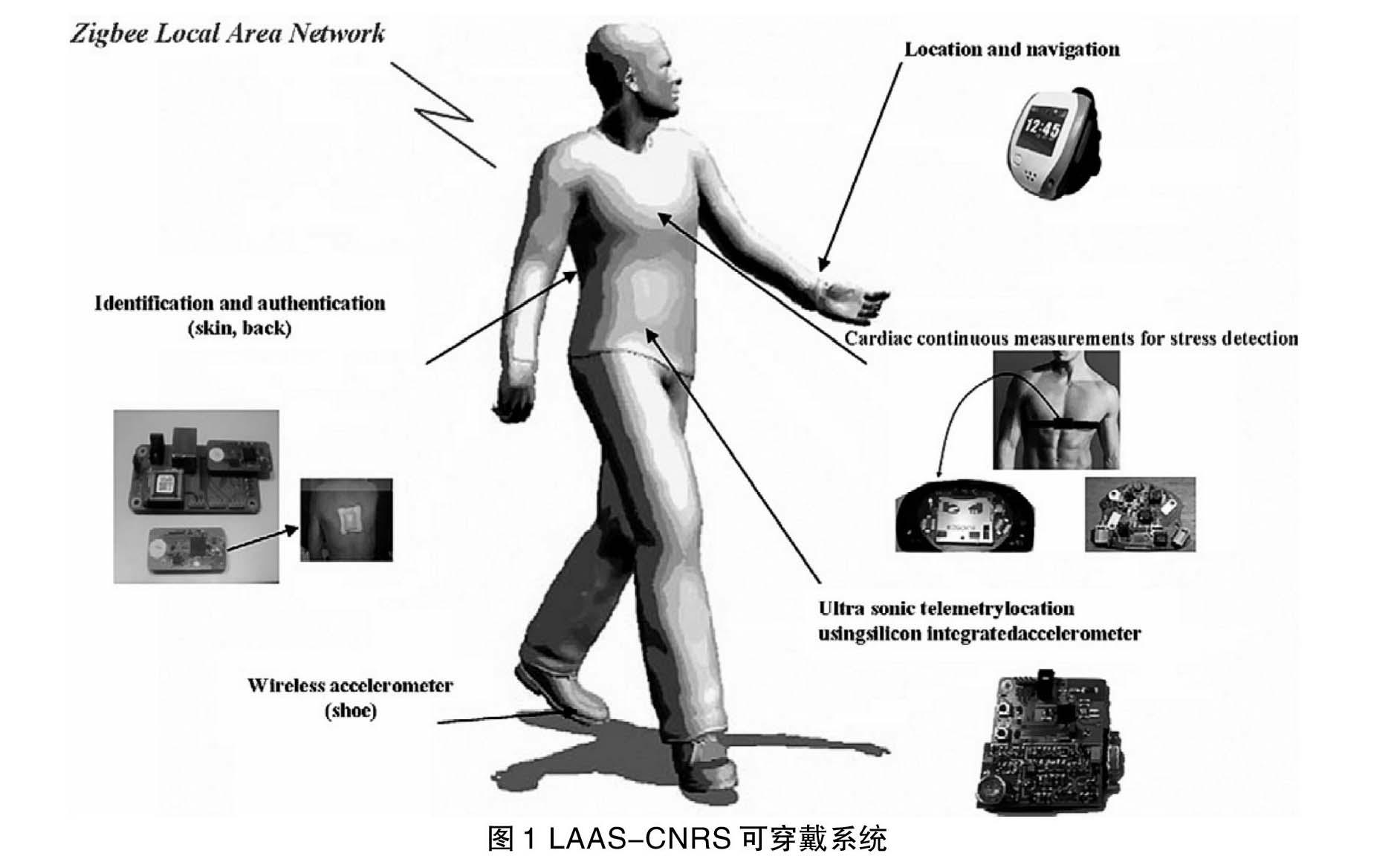

澳大利亞悉尼的新南威爾士大學開發了一個基于MicaZ mote的平臺,本項目研究了在連續HM中使用動態無線電發射功率控制來延長穿戴式傳感器設備壽命的機遇和挑戰。弩科技公司的MicaZ motes已經用綁在病人胸部的裝置進行了測試,模擬心跳和心電圖的監測,該系統展示了自適應無線電發射功率控制作為一種節能手段以及在醫療用可穿戴傳感器設備中的潛在優勢和局限性[6],如圖1所示。

術后恢復的患者由于術后疼痛并導致活動能力下降,同時有發生并發癥的危險,對這些患者的持續監控鼓勵了學術界對無線醫療監控解決方案的研究,從而實現無線醫院的愿景。病人站由一個塵粒裝置組成,它從記錄生命體征(如心電圖、呼吸和活動水平)的傳感器接收數據,接收到的信號被發送到中央服務器進行分析,并為醫療專業人員、護理人員和急診醫務人員生成警報[7]。

九十年代,人口監測系統的一個重要特點是利用監測系統和嵌入在老年人家中的電子設備研究老年人的行為和活動。監測系統的開發是基于一個家庭環境,在這個環境中傳感器收集關于人類活動的時空信息。當受試者獨自在家時,這種監督系統就會起作用,但是當公寓或環境的走廊、客廳中出現多人時,持續的數據采集就會被破壞或中斷。在新的項目(Home-care和BeA)中,選擇了可穿戴識別和定位系統,以確保數據的連續采集,從而可以實現對老年人的24小時監控。慢性精神壓力被認為是心血管疾病的危險因素,因此,它可以被認為是決定一個人的健康和自尊的一個因素。

3 可穿戴系統的當前問題

3.1 有效性

在醫療問題和治療效果方面,有一些證據表明使用可穿戴健康監測系統(WHMS)進行遠程監控,對每個患者的健康狀況進行更密切的監控,以及對患者健康惡化的預警信號進行早期檢測。研究表明,WHMS廣泛應用,不但更好地控制血糖、哮喘和血壓,而且實現醫院、社區、家庭與個人相結合的一種有效方式,是緩解人們對健康監測需求與醫療資源有限的有效途徑。

3.2 互操作性

可穿戴醫療設備,如血壓監測儀、血糖儀、脈搏血氧儀、心電圖監測儀和可植入心血管電子設備對醫療保健是必不可少的。如果臨床軟件應用程序能夠無縫地收集醫療數據,人們對這些設備的興趣將會大大增加。一些可穿戴原型已經開始使用PHMR標準草案來存儲和傳輸培訓數據給衛生專業人員,并最大化與他們的信息系統的互操作性[8]。

3.3 醫療、健康、生活質量的好處

智能生物醫學服裝的使用可以通過長期趨勢分析預測疾病的急性期,從而降低心臟病的發病率,雖然可能無法檢測到短暫的事件,但可以克服不經常的臨床訪問,可以預測危險的未來事件。通過長期趨勢分析進行早期診斷可以降低疾病的潛在嚴重程度,向衛生保健專業人員發出警報,并通過遠程診斷和遠程治療減少干預時間,老年人不但可以安全地呆在家里而且身體康復也可以得到保證和支持,醫療費用也比住在醫院、機構或養老院的費用要低。

4 挑戰與未來展望

為了充分認識到智能可穿戴技術的健康益處,研究人員和供應商必須通過研究用戶需求然后開發一種全面的健康服務方法,而不是只監測單一疾病的設備和應用程序,與此同時,研究人員和提供者必須利用各種各樣的資源,從傳統的衛生提供者向與用戶密切接觸的商業提供者提供衛生服務。無線、電話和有線電視供應商以及其他通信公司可以提供接入家庭的服務收費(例如:社會警報、HM或其他遠程護理服務)。將可穿戴系統和設備集成到家居舒適和健康的智能家居服務架構中,無疑是保持和促進研發的關鍵解決方案之一。

5 結語

隨著新材料的發展,植入可穿戴設備來替代有缺陷的器官越來越普遍。可穿戴系統的設備、WSN標準、應用程序的范圍廣泛且不同,需要大量的研究人員、開發人員和廣大用戶。由于其跨學科性質,許多與衛生保健相關的應用將生物醫學工程和醫學信息學結合起來,醫學、社會科學、心理學、經濟學、倫理學和法學等領域的其他知識必須加以考慮,融入可穿戴醫療系統的開發和研究。未來幾十年最重要的挑戰是智能信號處理、數據分析和解釋、通信標準互操作性、電子元件效率以及能源供應發展等方面。

參考文獻

[1] 單毓馥,王玉秀.服裝未來的發展趨勢——智能服裝[J].上海紡織科技,2005(12):29-31.

[2] Kluge E H W.Ethical and legal challenges for health telematics in a global world: Telehealth and the technological imperative[J].International Journal of Medical Informatics,2011,80(2):1-5.

[3] Brey P.Freedom and Privacy in Ambient Intelligence[J].Ethics and Information Technology,2005,7(3):157-166.

[4] 楊晨嘯,李鸝.柔性智能紡織品與功能纖維的融合[J].紡織學報,2018,39(05):160-169.

[5] Rienzo D,Rizzo,Meriggi,et al.MagIC:a Textile System for Vital Signs Monitoring.Advancement in Design and Embedded Intelligence for Daily Life Applications[C]//International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society.IEEE,2007.

[6] Xiao S,Dhamdhere A,Sivaraman V,et al.Transmission Power Control in Body Area Sensor Networks for Healthcare Monitoring[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2009,27(1):37-48.

[7] Oliver N,Flores-Mangas F.HealthGear:a real-time wearable system for monitoring and analyzing physiological signals[C]// International Workshop on Wearable & Implantable Body Sensor Networks.IEEE,2006.

[8] Helmer A,Song B, Ludwig W,et al.[IEEE 4th International ICST Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare-Munchen,Germany (2010.03.22-2010.03.25)]Proceedings of the 4th International ICST Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare-A sensor-enhanced health information system to support automatically controlled exercise training of COPD patients[J].2010.