透過(guò)赫?qǐng)D阿拉城看滿(mǎn)族早期都城的空間特點(diǎn)和建筑風(fēng)格

張茜

(沈陽(yáng)廣播電視大學(xué),遼寧 沈陽(yáng) 110003)

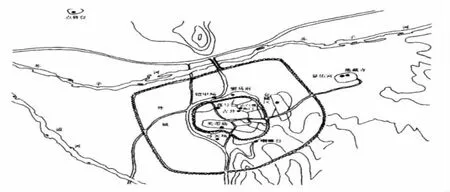

赫?qǐng)D阿拉城平面圖

“赫?qǐng)D阿拉”是滿(mǎn)語(yǔ),漢意為橫崗、橫甸或平項(xiàng)的山崗。如今,赫?qǐng)D阿拉城坐落于遼寧省新賓縣永陵?yáng)|南約八蕃里,俗稱(chēng)“老城”。明萬(wàn)歷四十四年(1616年)清太祖努爾哈赤于此樹(shù)起反明大旗,建立女真(滿(mǎn)族)地方割據(jù)政權(quán)——大金國(guó)。從此,赫?qǐng)D阿拉以清朝開(kāi)國(guó)第一都城而名揚(yáng)天下。

一、赫?qǐng)D阿拉城的建立及歷史意義

赫?qǐng)D阿拉始建于萬(wàn)歷三十一年(1603年),此城三面環(huán)水,一面背山,地勢(shì)險(xiǎn)要,易守難攻。城內(nèi)偏北為“尊號(hào)臺(tái)”,是努爾哈赤發(fā)號(hào)施令的地方,稍北為汗王居所。城內(nèi)有望樓兩座、于東南、西北角各一,是該城的制高點(diǎn)。城內(nèi)建有供汗王努爾哈赤居住的“宮”和“樓”,又有舉行大典和接見(jiàn)宴請(qǐng)賓客、傳集諸王大臣議事聚會(huì)的“殿”(或稱(chēng)“大衙門(mén)”)。1616年,努爾哈赤在此登基稱(chēng)汗,稱(chēng)為后金,建元天命,赫?qǐng)D阿拉城內(nèi)供汗王居住,使用的建筑成為開(kāi)國(guó)宮殿。

登基稱(chēng)汗之后,努爾哈赤也終于實(shí)現(xiàn)了與明朝分庭抗禮“黃衣稱(chēng)朕”的宿愿。努爾哈赤自萬(wàn)歷三十一年從佛阿拉城遷徙赫?qǐng)D阿拉,至天命四年從赫?qǐng)D阿拉遷都界凡城,在此經(jīng)營(yíng)十六載,更是創(chuàng)造了諸如完成對(duì)建州女真和海西女真(葉赫部除外)及部分東海野人女真各部的統(tǒng)一、在原先建立黃紅白藍(lán)四旗的基礎(chǔ)上又將其擴(kuò)展為八旗、取得了在明清政治和軍事史上具有重要轉(zhuǎn)折意義的薩爾滸大戰(zhàn)的勝利等一系列光輝業(yè)績(jī)。可以說(shuō),赫?qǐng)D阿拉城的興建,是努爾哈赤勢(shì)力發(fā)展的必然要求,它對(duì)滿(mǎn)族的形成及積聚進(jìn)攻明王朝的力量,起到了巨大的作用。

二、赫?qǐng)D阿拉城的空間特點(diǎn)和建筑風(fēng)格

赫?qǐng)D阿拉城的主要特征為:1.內(nèi)、外城的空間形態(tài)為,內(nèi)城隨山就勢(shì),外城比較規(guī)整。2.城內(nèi)略具功能分區(qū),但無(wú)軸線(xiàn)。3.努爾哈赤的宮、殿分離,亦無(wú)軸線(xiàn)。4.筑房一般在山頭。5.民居的特點(diǎn)為,“口袋房,萬(wàn)字炕,煙囪出在地面上。”

從赫?qǐng)D阿拉的建城特點(diǎn)我們看出滿(mǎn)族早期都城的空間特點(diǎn),一是依山而建、平面布局不規(guī)則。滿(mǎn)族早期的都城大多依山而建,大體分為半山城和山城兩類(lèi),赫?qǐng)D阿拉東南地區(qū)為山城,屬于半山城的類(lèi)型。依山而建的特點(diǎn)直接決定了平面布局的不規(guī)整性,由于受地理?xiàng)l件的限制,尤其在古代戰(zhàn)爭(zhēng)多發(fā)的時(shí)期,考慮到都城防御功能的需要,一般優(yōu)先利用山勢(shì)這個(gè)純天然的屏障建設(shè)都城,在半山城的平地部分則可以規(guī)整建設(shè)。

第二個(gè)特點(diǎn)是,內(nèi)外城的空間格局,滿(mǎn)族早期都城多采取內(nèi)外城的布局形式,并以地勢(shì)較高的山區(qū)作為內(nèi)城。內(nèi)、外城的空間格局與其民族內(nèi)部的等級(jí)分化及內(nèi)、外城的功能要求有關(guān)。就等級(jí)而言,一般都采取內(nèi)城居其“親近族類(lèi)”,外城居其“諸將及族黨”,而外城外則“居生者”。在功能劃分上,內(nèi)、外城也有明顯的區(qū)別。內(nèi)城布置努爾哈赤的宮、殿、衙署及眾貝勒的居住地,外城布置寺廟、手工業(yè)作坊、倉(cāng)廒區(qū)及 “黨族”的居住地。

第三個(gè)特點(diǎn)是,宮城合一的結(jié)構(gòu)形態(tài)。按照漢族的營(yíng)城規(guī)制,都城內(nèi)宮、城界線(xiàn)分明,呈現(xiàn)“城中之城”的空間格局。滿(mǎn)族建都筑城與漢族最根本的區(qū)別就在于其都城之中不再另建紫禁城,皇宮與城市融為一體。這在滿(mǎn)族早期都城的空間上表現(xiàn)得最為明顯,它們都沒(méi)有明顯的宮、城之分,體現(xiàn)了宮城合一的結(jié)構(gòu)形式。

第四個(gè)特點(diǎn)是,宮殿分離的布局方式。“宮殿合一”并取“前朝后寢”之制是漢文化宮殿平面布局的特點(diǎn),而滿(mǎn)族早期都城空間布局的傳統(tǒng)習(xí)俗,并不強(qiáng)調(diào)皇帝居住的宮和辦理朝政的殿建于一處。這一方面與其文化有關(guān),另一方面也與其山城的性質(zhì)有關(guān)。

第五個(gè)特點(diǎn)是,重要建筑位于高處。滿(mǎn)族在興起前后,主要生存于山區(qū),形成了在高處筑房的生活習(xí)俗。這樣一則可以避野獸,二則可以御敵侵犯,三則利通風(fēng)。努爾哈赤起兵后,不僅筑城于山上,自己的住宅、宮室亦筑于高處。赫?qǐng)D阿拉時(shí)期,努爾哈赤處理政務(wù)和與家人居住之處位于地勢(shì)較高的內(nèi)城,其宮殿遺址當(dāng)?shù)胤Q(chēng) “尊號(hào)臺(tái)”,俗稱(chēng)金鑾殿,位于北門(mén)內(nèi)東側(cè),也是居于最高處。

第六個(gè)特點(diǎn)是,建筑布局受八旗方位的影響。八旗制度是滿(mǎn)族興起時(shí)期的一項(xiàng)重要制度,并滲透到滿(mǎn)族的軍事、政治,甚至日常生活之中。為了便于八旗的生產(chǎn)、生活乃至行兵打仗,于是形成了八旗方位制度。八旗方位制度在建筑上的反映最早見(jiàn)于赫?qǐng)D阿拉時(shí)期。衙門(mén)兩側(cè)設(shè)涼棚八處,八旗諸貝勒、大臣等分坐八處。這里 “涼棚八座 ”,建于汗所用的殿(衙門(mén))之前,并與之構(gòu)成一個(gè)整體,供汗王在此舉行筵宴時(shí)八旗貝勒大臣分別使用,已然成為滿(mǎn)族前期都城建筑風(fēng)格。

三、民居的建筑特點(diǎn)

赫?qǐng)D阿拉城在作為滿(mǎn)族早期都城的城市發(fā)展過(guò)程中,逐漸形成了許多由滿(mǎn)語(yǔ)稱(chēng)呼和含義而命名的自然村,記載了滿(mǎn)族文化與民俗史。滿(mǎn)族傳統(tǒng)民居的建筑風(fēng)格可以總結(jié)為“口袋房,萬(wàn)字炕,煙囪出在地面上。”滿(mǎn)族傳統(tǒng)民居庭院通常是四方形,北側(cè)居中是正房,東西兩側(cè)各建廂房,屬于典型“三合院”的庭院圍合方式。滿(mǎn)族民居的大門(mén)都是向外開(kāi)合,以防野獸撞擊闖入。這也是對(duì)滿(mǎn)族游獵民族生活習(xí)慣的保留。在滿(mǎn)族傳統(tǒng)民居庭院中,“索羅竿”樹(shù)立在庭院中東南方向的地方與“口袋房”偏東而設(shè)的房門(mén)直線(xiàn)相對(duì)。這是因?yàn)闈M(mǎn)族舉行祭天大典時(shí),人們習(xí)慣在屋門(mén)內(nèi)正對(duì)“索羅竿”舉行儀式。遼寧省新賓縣的赫?qǐng)D阿拉城作為清王朝的發(fā)祥地,城內(nèi)的民居建筑在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行了維修,但基本保持了原有的特征。