西藥聯合平肝定眩方對原發性高血壓60例血壓水平及RAAS的影響

陳珊珊

【摘 要】 目的:觀察西藥聯合平肝定眩方應用于肝陽上亢型原發性高血壓的臨床效果。方法:選取119例原發性高血壓患者作為研究對象,根據治療方法將患者分為兩組,對照組59例予西藥苯磺酸氨氯地平片治療,觀察組60例在對照組基礎上增加自擬平肝定眩方治療。療程結束后對比兩組血壓及腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)相關指標水平變化。結果:治療后觀察組的DBP、SBP及RAAS相關指標AngⅡ、腎素、ALD水平均低于對照組(P<0.05);兩組均未發生明顯不良反應。結論:西藥聯合平肝定眩方可降低肝陽上亢型原發性高血壓患者RAAS相關指標水平,改善血壓,不良反應低。

【關鍵詞】 原發性高血壓;肝陽上亢型;平肝定眩方;腎素-血管緊張素-醛固酮系統

【中圖分類號】R544.1 ??【文獻標志碼】 A ???【文章編號】1007-8517(2019)18-0088-03

原發性高血壓是常見的心血管慢性病,也是引發各種心腦血管惡性疾病的誘發因素之一,目前我國約有20%的人患有原發性高血壓,發病率極高,且隨著生活方式及飲食習慣的改變,原發性高血壓發病呈年輕化趨勢[1]。腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)在高血壓的發病中起到關鍵作用,因此抑制RAAS的激活有利于穩定血壓水平。原發病高血壓在中醫中歸為“眩暈”“頭痛”范疇,因原發性高血壓屬慢性疾病,因此中藥治療在臨床較為常見[2]。本研究觀察西藥聯合自擬中藥平肝定眩方治療肝陽上亢型原發性高血壓的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年3月至2019年3月在我院入住治療的119例肝陽上亢型原發性高血壓患者作為研究對象,按照治療方式不同分為兩組。對照組59例,男28例,女31例;年齡48~68歲;平均(58.29±4.63)歲;病程3~7年,平均(5.44±1.05)年。觀察組60例,男29例,女31例;年齡49~67歲,平均(58.38±4.87)歲;病程3~8年,平均(5.61±1.33)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 ①西醫診斷:兩組患者晨起測量血壓其中舒張壓(DBP)≥90 mmHg,收縮壓(SBP)≥140 mmHg,符合原發性高血壓診斷標準[3]。②中醫證型診斷:所有患者均表現為耳鳴,目眩,失眠,面色潮紅,口苦咽干,舌紅苔厚黃,脈弦數,符合《中醫內科學》中肝陽上亢證型[2]。

1.3 納入及排除標準 納入標準:患者年齡在45歲以上,均為原發性高血壓Ⅰ~Ⅱ級,意識清楚,家屬已簽訂知情同意書。排除標準:心肝腎功能障礙、妊娠期婦女、心力衰竭、藥物禁忌癥等患者。

1.4 方法 對照組采用苯磺酸氨氯地平片(輝瑞制藥有限公司,國藥準字:H10950224)治療,起始劑量每次5 mg,1次/d,后逐漸根據患者血壓水平調整至每次10 mg,連續服藥1個月。觀察組在對照組基礎上增加平肝定眩方治療,組方:天麻、刺蒺藜、茯苓、黃芩、杜仲各10 g,鉤藤、夜交藤、石決明各15 g,枸杞子20 g,陳皮25 g,甘草5 g。水煎服400 mL,早晚分服,連續服用1個月。

1.5 觀察指標 ①血壓水平:采用水銀柱血壓計分別測量兩組患者治療前后晨起的DBP與SBP水平。②RAAS指標水平:分別于治療前后晨起采集患者靜脈血液5 mL,分離血清檢測血管緊張素Ⅱ(AngⅡ)、腎素、醛固酮(ALD)的水平變化。③不良反應。

1.6 統計學方法 采用SPSS 21.0軟件對數據進行處理,用均數加減標準差(x±s)表示計量資料,采用t檢查;計數資料以百分率(%)表示,行χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

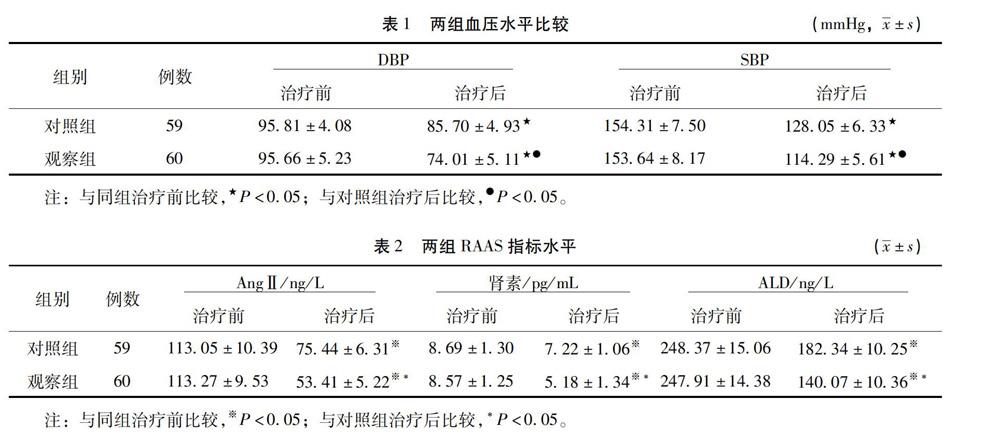

2.1 兩組血壓水平比較 治療后觀察組的DBP及SBP水平均低于對照組,兩組差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組RAAS指標水平比較 兩組治療后RAAS相關指標AngⅡ、腎素、ALD水平均較治療前下降,而觀察組的下降效果優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 不良反應 兩組經檢查均未發生肝腎功能損傷及胃腸道等不良反應現象。

3 討論

原發性高血壓是一種以收縮期與舒張期血壓長期升高為臨床表現為心血管疾病,目前病因尚不明確,但與環境、遺傳、飲食等密切相關,多見于中老年患者。RAAS是調節神經、體液平衡的主要系統,也是調節血壓水平穩定的重要系統。若RAAS出現紊亂現象,腎素、AngⅡ、ALD等相關指標急劇升高,則會引起嚴重的水鈉潴留現象,并使血管強力收縮,進而產生高血壓現象,因此穩定RAAS,降低腎素、AngⅡ、ALD等相關指標對改善原發性高血壓患者的預后具有重要意義[4]。目前西藥治療原發性高血壓是常見的治療方針,但患者需長期服用降壓藥[4]。

原發性高血壓屬于西醫學病名,在中醫學中并無記載原發性高血壓,但中醫學根據其癥狀表現歸為“頭痛”“眩暈”的范疇。目前以肝陽上亢為證型的原發性高血壓在臨床最為常見,中醫古籍《素問·至真要大論》中記載:“諸風掉眩,皆屬于肝”,認為此病與肝密切相關,主要由肝陽風火盛,上擾清竅,肝腎虛衰致使發病[5]。因此中醫用藥原則應平肝定眩,清火熄風,滋陰柔肝。本研究采用的自擬平肝定眩方中天麻,具有息肝風、平肝陽的功效,常治療因肝陽上亢所致的眩暈及頭痛;鉤藤具有息風止痙、平肝清熱之功,天麻與鉤藤合用即可達到平肝抑陽的效果,兩者是為君藥。刺蒺藜疏肝平肝,疏散風熱,減輕頭暈目眩等癥;石決明為平肝潛陽,疏散肝熱要藥,并能滋養肝腎陰虛之癥;加用杜仲補肝益腎,扶正培本,三種藥物不僅能增強息風平肝之功效,并能滋補肝腎,固本培元,是為臣藥。黃芩清除肝熱,避免肝熱上行;茯苓藥性平和,歸腎經,補中扶正,不傷正氣;枸杞子明目補益,滋肝益腎;夜交藤可定志安神;陳皮為理氣要藥,可燥濕化痰,行氣止痛,五藥合用可達到滋肝益腎,化痰理氣的效果,是為佐藥。甘草藥性平和,調和諸藥,為使藥。諸藥共用達到平抑肝陽,滋補肝腎,化痰理氣,降壓清眩的效果。現代藥理學研究表明,天麻中所含的天麻苷等物質對血管收縮及阻力具有抑制作用[6];鉤藤中含有的鉤藤堿等化合物質對血管內皮功能具有良好的保護效果,具有良好的降壓作用[7];刺蒺藜的水浸液物質能夠顯著降低患者血壓水平[8]。另外觀察組在中藥治療的基礎上增加對照組治療方法,采用西藥苯磺酸氨氯地平片予以治療,此藥物為常用抗高血壓藥物,降壓效果明顯,主要機理是直接作用于血管平滑肌,擴張外周動脈,降低血管的阻力進而控制血壓,此外苯磺酸氨氯地平片所引起的不良反應少且輕微,患者耐受性較好[9]。

本研究結果顯示,治療后觀察組的DBP、SBP水平及RAAS相關指標AngⅡ、腎素、ALD水平均低于對照組,說明自擬平肝定眩方有助于擴張血管,穩定RSSA,降低血壓水平,減少心腦血管等不良事件在臨床的發生。另外發現兩組并無不良反應的發生,說明兩種治療方法安全性均較高。

綜上所述,西藥聯合平肝定眩方可降低肝陽上亢型原發性高血壓患者RAAS相關指標水平,改善血壓水平,不良反應少,值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1]馬秀芬,張展.內科護理學[M].2版.北京:人民衛生出版社,2011:127-135.

[2]周仲瑛.中醫內科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2005:302-312.

[3]中國高血壓防治指南修訂委員會.中國高血壓防治指南2010[J].中華心血管病雜志,2011,39(7):579-616.

[4]葉任高,陸再英.內科學[M].6版.北京:人民衛生出版社,2004:247-260.

[5]灑榮桂,李七一,黃月中.高血壓病的中醫特色療法[M].上海:上海中醫藥大學出版社,2004:15-19.

[6]闞振棣,劉巖,杜武勛,等.天麻鉤藤飲研究進展[J].河南中醫,2017,37(2):367-370.

[7]高曉宇,丁茹.鉤藤化學成分及藥理作用研究進展[J].天津醫科大學學報,2017,23(4):380-382.

[8]倪尉,周剛,胡麗玲,等.刺蒺藜提取物抗炎、耐缺氧及抗疲勞作用的實驗研究[J].時珍國醫國藥,2007,18(11):2778-2779.

[9]謝秋紅,邵大志,吳慧哲,等.苯磺酸氨氯地平分散片藥代動力學與相對生物利用度[J].中國醫刊,2011,46(1):51-53.

(收稿日期:2019-07-10 編輯:楊希)