推動電子商務高質量發展的策略分析

文 馮軍 張佰尚

作者單位:國家市場監督管理總局發展研究中心

近年來我國電子商務快速發展,交易模式不斷創新,交易額度迅速增大,對我國經濟高質量發展影響作用日益增強。但目前我國電子商務發展中存在著法律法規不完善、標準體系不健全、產品質量不達標等問題,嚴重制約了我國電子商務乃至經濟的高質量發展。本文在分析我國電子商務發展現狀的基礎上,指出了當前我國電子商務發展存在的問題,并據此提出了推動我國電子商務高質量發展的對策。

目前,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,中央明確提出要堅持質量第一、效益優先,推動經濟發展質量變革,增強我國經濟質量優勢,推動高質量發展。從20世紀90年代中后期開始我國電子商務正式起步,近些年來我國電子商務迅猛發展,電子商務交易額巨大,對我國經濟的影響作用越來越大。要實現經濟高質量發展,就必須推動我國電子商務高質量發展。但我國電子商務發展還存在著法律法規不完善、標準體系不健全、產品質量不達標等問題,不利于我國電子商務高質量發展。如何推動電子商務的高質量發展是一項亟待解決的課題。

我國電子商務發展的現狀

改革開放以來,我國零售業領域發生四次革命,從百貨商場到連鎖店到超級市場,再到電子商務,背后是大工業生產效率提高,提供了極大豐富的產品;是產業方面如物流業、通訊業發展,擴大了產品流通范圍;是電子支付、互聯網技術的技術革命,催生了網絡經濟。2017年我國網絡零售額達到7.18萬億元人民幣,同比增長32.2%,增速較去年提高了6個百分點;其中實物商品的網上零售額達到5.48萬億元,增長28%,占社會消費品零售總額的比重為15%,同比提升2.4個百分點(見圖1)。

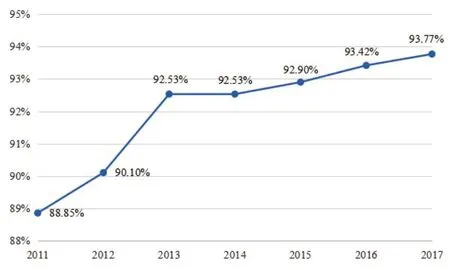

電商快速發展的背后,是我國產品和服務質量的不斷提升。我國產品質量國家監督抽查合格率從1985年的66.5%提升到90%以上并持續保持穩定,其中日用消費品合格率達到91.6%,制造業產品合格率達到93.77%(見圖2)。一批重大技術裝備走出國門,一批自主品牌享譽國際市場,中國制造、中國創造、中國建造、中國服務的知名度和美譽度日益提升。

我國電子商務發展存在的問題

圖1 2011-2017年中國網絡零售額

圖2 2011-2017年中國制造業產品合格率

一、質量是制約我國電子商務發展的第一大因素

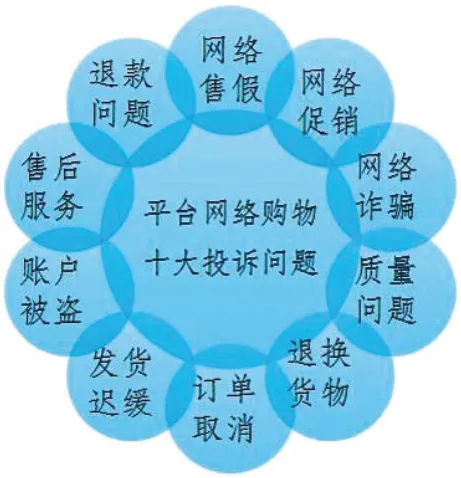

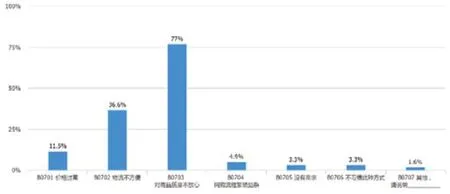

有關調查表明,我國平臺網絡購物十大投訴問題(包括退款問題、網絡售假、虛假促銷、網絡詐騙、質量問題、退換貨物、訂單取消、發貨遲緩、賬戶被盜、售后服務),其中產品質量問題占11.68%,網絡售假占14.27%(見圖3)。國家市場監督管理總局發展研究中心2018年在甘肅隴南作了農村電商發展調研,樣本包括18-50歲的農村居民,每月購物次數1-5次的占57.9%,6-10次的占19.1%,10次以上的占23%,購物支出200-2000元的占64.3%,86%的人群網上購買過服裝鞋帽,40%左右的購買過化妝品、個人護理用品、食品、電子產品、圖書文具,或者機票車票。受調查人群中有77%的對商品質量不放心(見圖4)。

圖3 2011-2017年中國制造業產品合格率

圖4 2011-2017年中國制造業產品合格率

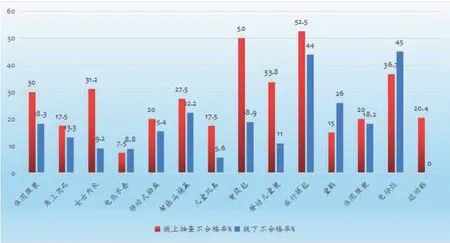

二、線上線下產品質量差異是我國電商產品質量供給最大的不平衡問題

國家市場監督管理總局發展研究中心收集了2018年第一季度對電子商務產品監督抽查不合格情況,并與相近時間產品質量國家監督抽查的不合格情況進行比較分析,得出這個結論(見圖5)。

圖5 2018年初電商產品監督抽查線上線下比較情況分析

三、供給能力滿足不了用戶需求是我國電商產品供給最大的不充分問題

調查發現,供需關系失衡,主要表現在“三個反差”。消費者熱衷網購便利與網購產品差強人意的消費體驗的反差;政府在線下傳統領域按部就班的監管與網絡上監管盲區產生的反差;企業產品紛紛上網銷售與優不勝、劣難汰困局產生的反差。

推動我國電子商務高質量發展的對策分析

一、提升產品和服務質量是王道

2017年9月份,中共中央、國務院印發《關于開展質量提升行動的指導意見》,明確要求推進電子商務規制創新,加強電子商務產業載體、物流體系、人才體系建設,不斷提升電子商務服務質量。開展電商產品和服務質量提升行動,一要加強全面質量管理,二要樹立品牌意識。調查顯示,我國中小企業普遍存在質量管理水平偏低、產品和服務競爭力不強、質量基礎設施薄弱等問題。2017年中小企業開展全面質量管理活動的比例為75.0%,外部質量損失占主營業務的收入比為1.37%,連續三年呈上升趨勢。特別要注重打造電商品牌。習近平總書記說過,品牌是信譽的凝結,一個品牌一旦在老百姓心目中確立起來,就可以成為質量的象征、安全的象征,老百姓就會放心購買和消費。不僅要樹立產品品牌、企業品牌,還要注重打造電商的區域品牌。有研究者指出,像產品和人一樣,地理位置或某一空間區域也可以成為品牌。對于一座城市而言,優等的產品、工程、服務等,都是城市品位的代名詞。一罐青島啤酒、一臺海爾電冰箱,讓青島享譽海內外;溫州實現產品質量由假劣盛行到質效并舉的轉變,成為浙江品質的代表。電商發展比以往的商業模式,更能夠直接將產品送入更廣區域,將消費者對某地產品、人文等融入到對城市的認知之中,對城市知名度產生重大影響。

二、線上線下融合并重監管是未來電商產品質量安全監管的常態

互聯網的特征是無層級、跨疆界、多維度,但最大的益處是可追溯。線上產品都是線下生產出來,出現在線上的問題,我們完全能到線下追溯。這些年,質量監督部門創建“風險監測、網上抽查、源頭追溯、屬地查處、信用管理”的工作機制,實現了互通互聯、疊加倍乘效應。這個機制一是可以破解網上產品質量監測難題,通過組織團隊和神秘買樣團隊,仿真網絡購物,使網上抽檢成本更低、效率更高、針對性更強,也更接近群眾真實感受。二是破解跨地域監管難題,以信息互聯互通和監管的共治共享為前提,創建全國網上產品質量監管大協作機制,實現了全國范圍內屬地查處的閉環。三是破解落實主體責任難題,開展網上產品質量風險巡查,精準鎖定質量風險,通過及時發布風險預警,對不合格產品的后處理,以“線上監管”倒逼提高線下實體經濟水平提升。

三、政府要從搭平臺轉向建舞臺

電商大舞臺,地方政府、監管部門、生產企業、電商產品經營者、平臺運營者、消費者、社會公眾,各有各的角色定位。從責任角度看,地方政府對電商質量安全負總責,抓政策制定,重扶持,提升規模;抓品牌培育,重推廣,提升質量;抓設施建設,重示范,提升效益。

監管部門負責監管責任,一是監管市場主體,對生產企業、運營企業簡政放權,加強事中事后監管。二是監管市場行為,打擊制售假冒偽劣產品和侵犯知識產權行為,打擊價格欺詐、違反市場公平競爭和壟斷行為。三是監管市場要素,包括商品、服務、商標等,維護產品、食品質量安全,讓老百姓買得放心、吃得放心、用得放心。

企業負主體責任,通過加強管理,改進工藝,創新標準,降低成本,增品種、提品質、創品牌。建立缺陷產品召回制度、消費者評價制度,履行社會責任。

消費者和社會公眾負監督責任。質量需要成本,質量可以分等級,安全必須守底線。建立健全質量安全有獎舉報、懲罰性賠償等制度,鼓勵消費者通過舉報投訴、輿論監督、社會監督等,督促企業執行三包、缺陷產品召回等規定,保護消費者權益。

四、數據是電子商務的富礦,提煉可以升值

在電子商務中,商品流、貨物流、資金流形成了海量的數據流。這些數據包括商品名稱、企業信息、產品標準、規格型號、商品價格、生產地和銷售地、退換貨情況、個性需求、交易糾紛、消費者投訴等等。平臺企業是掌握大數據的關鍵節點,一定要用好用活。一是要將數據向監管部門全面開放共享,提高監管效率。二是向生產企業反饋,幫助企業改進工藝,完善標準,提高質量,并提供個性化生產和柔性化定制。三是綜合分析利用,可以與檢驗檢測機構技術合作,探索提供“比較實驗”等質量信息服務,解決質量信息不對稱的問題。比如,美國的《消費者報告》、德國的《TEST(檢測)》,專門登載涉及具體產品的質量信息,引導消費者“用腳投票”,形成對生產者的責任倒逼。

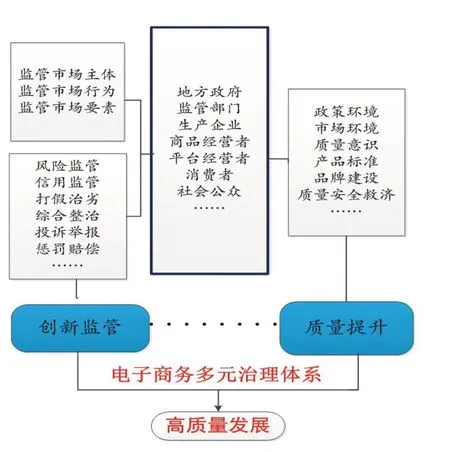

五、創新監管與質量提升兩手抓,建立多元共治的電子商務治理模式

李克強總理在研究電商發展時強調,加強法規標準和信用體系建設,營造公平競爭的環境和舞臺,提升電子商務產品質量,完善網上交易投訴和維權機制,打擊網絡盜竊、詐騙等違法行為,保護知識產權和網絡交易安全。質量具有市場屬性、社會屬性和公共屬性,提升質量要由市場、社會和政府共同參與,從強化法治、落實責任、加強教育、增強全社會質量意識入手,既要重監管,又要重質量,綜合施策、標本兼治,多元協同、系統共贏(見圖6)。

圖6 電子商務多元共治體系示意圖