城市空間漸進式重塑

摘 要:不可預見性導致了地下遺存保護與城市建設發展的矛盾。美好的保護愿景,如何在城市發展過程中得到落實,最終真實、全面地保存與揭示文物的歷史信息及其價值,是地下文物保護迫切需要解決的問題。本文以洪保墓為例,淺析了墓葬格局的漸進式保護,以期對同類型的遺產保護起到一定借鑒作用。

關鍵詞:地下遺存 洪保墓 真實性 完整性 漸進式 可操作性

一、前言

塵封的歷史,總在城市不斷建設發展的過程中,不經意地呈現在世人面前。也正因地下文物的不可預見,在城市發展進程中,給文物的保護工作,造成了諸多的困境。

2010年,南京市祖堂山社會福利院的改擴建項目中,明代都知太監洪保的墓葬被發現,有關鄭和下西洋的重要史料得以再現。雖在蔣贊初、潘谷西、梁白泉等專家學者極力呼吁下,2011年即被公布為江蘇省文物保護單位,但終得留存的僅是洪保墓墓室以及藏于南京博物館的20余件出土文物,洪保墓周邊仍完成了社會福利院改擴建工程。

在國家提出共建21世紀海上絲綢之路,以及國家越發重視文化遺產保護與傳承,啟動海上絲綢之路申遺工作的背景下,洪保墓的保護與恢復迎來新的契機。

二、歷史研究與現狀

(一)歷史研究

洪武三年(1370),洪保生于云南大理府太和縣,卒年不詳。洪武十五年(1382),洪保以齠年被虜閹至宮;建文元年(1399),洪保始從侍于燕王朱棣。其后歷任承運庫副使、都知監右少監、都知監太監等職。

永樂元年(1403),洪保蒙朱棣賜名,被授內承運庫副使,逐步活躍于政壇,并始以副使身份統領軍士,乘大福等號五千料巨舶,奉詔出使西洋諸國。自永樂元年(1403)至宣德八年(1433)間,洪保共七次奉使西洋、一次奉使西域;并于宣德六年(1431)與鄭和、王景弘共同位列下西洋的正使太監。

宣德九年(1434),洪保于京師南郊建業鄉祖堂寺之左購地預建墓葬,修造祖堂寺輪藏一座,又建東峰庵一所。

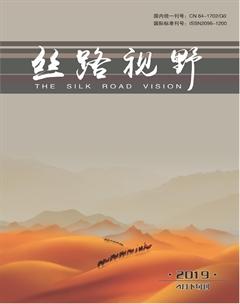

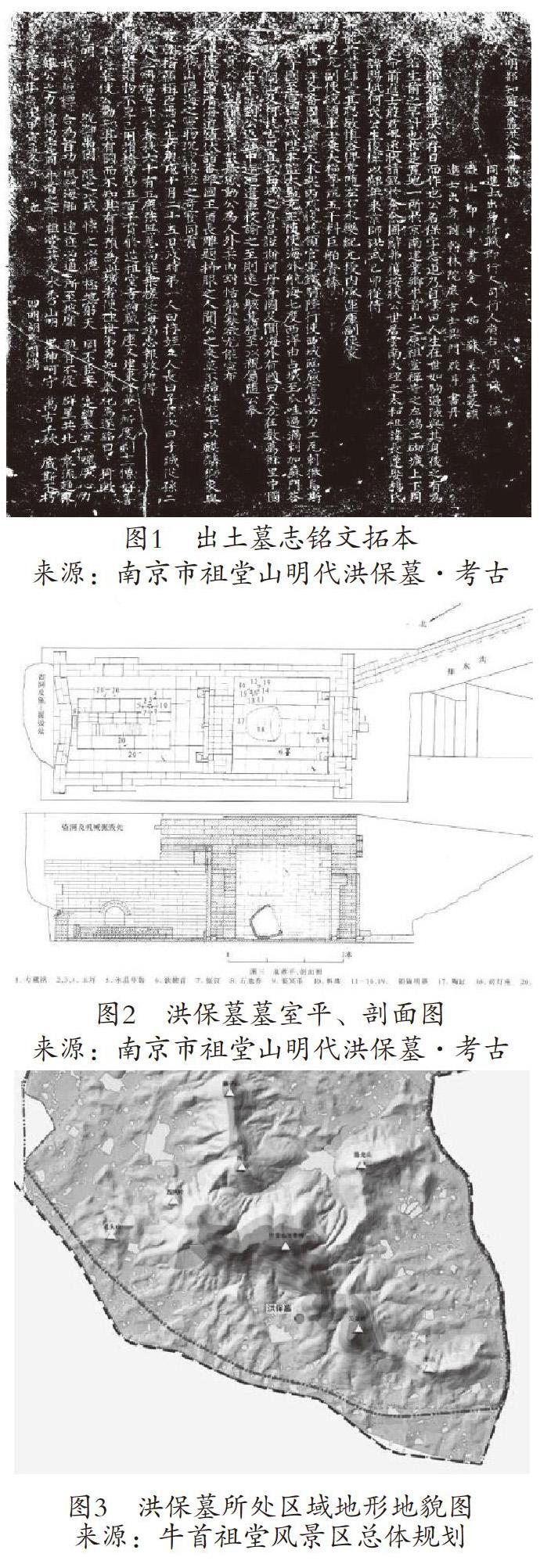

2010年6月,洪保墓于施工中被發現,經考古發掘確認,墓葬墳寺已毀,原位于墓室南側。墓室為前、后室磚墓,屬明代中、大型磚墓中常見類型。但該墓形制宏偉,以條石加砌外封門,以特制凹槽磚砌筑排水孔等現象,均為同類墓葬中少見。

(二)價值研究

洪保墓距今600余年歷史,是迄今發現的身份明確的等級最高的鄭和下西洋使團高級領導成員墓葬,是南京乃至全國與“海上絲綢之路”直接相關的重要史跡。出土的壽藏銘則記載了鄭和下西洋寶船等重要史料,對鄭和下西洋、世界航海史的研究具有重要意義,是海上絲綢之路重要的實物依據,也是中國古代對外交往歷史的重要實證。

此外,洪保墓作為明代大、中型磚墓的典型代表,其選址布局、營造工藝、出土文物也為研究明朝時期政治、經濟、文化、觀念形態等,乃至中國古代殯葬制度的演變與發展提供了重要的實物依據,在弘揚中華民族璀璨文化的過程中必將起到極其重要的作用。

(三)現狀解析

歷經數百年滄桑,洪保墓墓室雖經保護修復,但該墓已隱匿于層層新建的社會福利院建筑之中。除靠山、左右護砂等山體格局依稀可見外,原墓葬墳寺區域被三棟社會福利院養護樓所侵占,墓葬東西兩側也分別被養護樓及洪保紀念館所圍繞,墓葬的空間格局幾近消亡。

景觀風貌方面,混凝土擋土墻、裸露的地表、現代風貌的建筑等等均呈現了與明代墓葬風貌格格不入的狀態。

保護利用方面,則因墓葬位于社會福利院內,缺少獨立的入口,缺乏相對獨立的管理空間邊界,也導致墓葬保護與利用工作舉步維艱。

三、漸進式保護的嘗試

“不改變文物原狀”是文物保護工作開展最為重要的原則與要義。而在行業標準中,則明確提出:“保護是指保存文物古跡及其環境和其他相關要素進行的全部活動。保護的目的是通過技術和管理措施真實、完整地保存其歷史信息及其價值。”

但洪保墓僅存墓室,且囿于近期所建的社會福利院中。在墓室保存較好的情況下,如何真實、完整又具操作性地呈現墓葬格局及其歷史信息,則成為迫切需要解決的問題。

在洪保墓的保護中,筆者團隊借鑒了城市歷史地段“漸進式”“微更新”保護的實踐經驗,強調了保護利用的可操作性。近期以恢復并重塑墓室軸線與鄰近的環境風貌為主,以視線分析為導向,結合相關規劃,對墓葬相關的空間環境進行嚴格控制。遠期則以建議引導的方式,通過城市規劃、景區規劃,期望逐步實現墓葬全面保護與闡釋的目標。

(一)漸進的墓葬空間重塑

近期將保護視角集中在迫切需要修正的墓葬軸線空間,僅通過拆除二棟,改造一棟建筑的方式,盡可能協調墓葬保護與社會福利院的關系。針對保留改造建筑,結合現狀地形高差,采取降層改造的方式,通過屋頂平臺的設計,重塑墓葬軸線空間,打通視廊。同時利用該建筑,形成對南側既有現代設施的遮蔽。

墳寺區域則立足可操作性,暫時利用標牌標識的方式傳達歷史信息。遠期則憑借地塊的置換回收,逐步開展考古研究、恢復標識,以達到墓葬空間格局的全面揭示。

(二)由點至面的氛圍營造

結合現狀道路與墓葬分布,擇取相對完整的圍合空間。區內借助植被遮蔽外圍視線干擾,選址山體覆綠,鄰近保留建筑整治,利用植被以及木材、石材等傳統建筑材料,營造墓葬周邊的傳統環境氛圍與風貌。

此外,區內以構成相對獨立的保護、利用功能流線為目的,布局服務設施,從人流屬性方面,保障墓葬氛圍不受干擾。遠期則依托牛首祖堂風景區的建設,通過近期布局的服務接口,進行串聯,謀求洪保墓以及更大范圍的協調發展。

(三)多點互通的整體揭示

在利用過程中,則依托陳列館的展陳,以海上絲綢之路的歷史脈絡為線,全面揭示洪保身平、墓葬格局等歷史信息。并借助海上絲綢之路遺產的統一標識,以及展陳內容的關聯引導,將洪保墓與龍江船廠遺址、浡泥國王墓、鄭和墓、靜海寺、天妃宮、凈覺寺等諸多南京與海上絲綢之路相關的歷史遺存進行串聯,打造南京海上絲綢之路名片,強化南京作為鄭和下西洋的策源地、始發地和大本營的地位。同時多點串聯互通,也能進一步反哺并保障洪保墓保護利用工作的推進。

四、結語

地下遺存的不可預見,雖因城市建設發展存在諸多的矛盾,但類似洪保墓,依托漸進方式,逐步推進,強調各階段的可操作性,在國家不斷重視遺產保護的今天,真實、全面地保存與揭示遺存的歷史信息及其價值仍然可期,也期望洪保墓保護工作不斷推進的過程中,能煥發新生,成為南京海上絲綢之路文化的重要名片。

參考文獻

[1]仇保興.風雨如磐——歷史文化名城保護30年[M].北京:中國建筑工業出版社,2014.

[2]田健,黃晶濤,曾惠平.傳承·生長·共贏——基于人文行動的傳統風貌小鎮漸進式更新研究與實踐[J].規劃師,2018,(5):22—23.

作者簡介:原滿(1990.05.21—),女,漢族,南京市人,碩士,研究方向:城鄉規劃。