中日韓互動與東北亞新局

雷墨

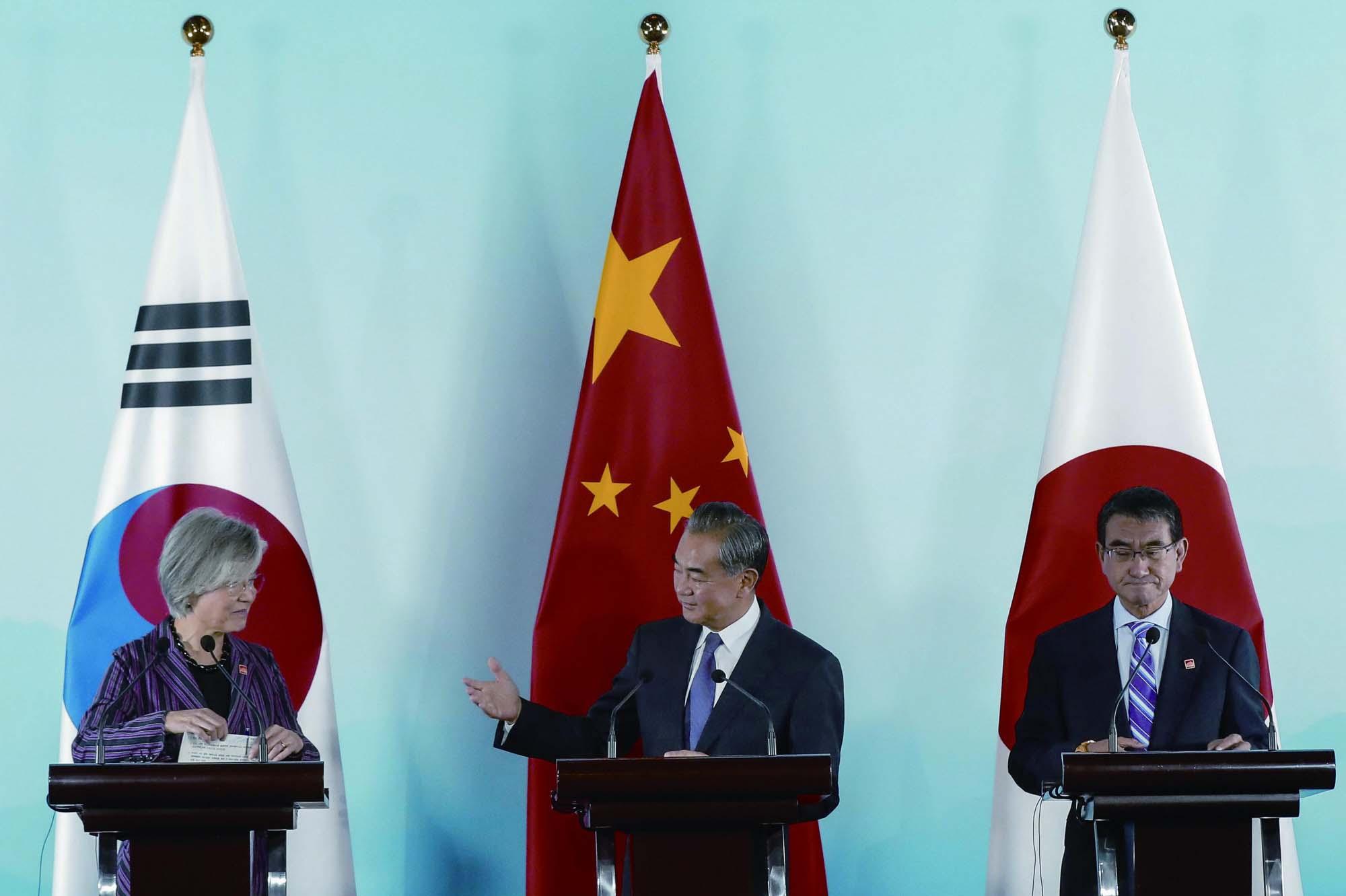

2019年即將進入尾聲之際,國際媒體關注的東北亞熱點,除了隨時可能成為熱點的朝核動向,就屬日本與韓國之間的貿易摩擦,以及美國壓日韓提高“保護費”。不過,真正對東北亞地區具有長期性、格局性影響的,是中日韓之間的互動。11月底,中日韓自貿區第16輪談判在韓國舉行。在區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)大局已定的情況下,中日韓自貿區談判的提速是大概率事件。

12月下旬,第8次中日韓領導人會議將在中國成都舉行。自2008年12月首次舉行以來,這個已經機制化的會議,曾多次因雙邊關系的惡化而中斷。但這次并沒有,盡管日韓關系惡化到建交以來的歷史低點。雖然至今僵局未解,但日韓均明確表態,雙邊矛盾不應影響三邊合作。這很可能意味著,中日韓三邊互動的邏輯在發生不同以往的變化,即“三邊”框架的動力在增強,至少已經到了不會因雙邊矛盾而輕易被“忽視”的程度。這是否意味著東北亞格局之變?

新動向

今年11月底的第16輪中日韓自貿區談判,很可能成為加速談判的推進劑。這是RCEP談判即將結束后的首次中日韓自貿區談判。從這兩個自貿區談判進程可以看出,RCEP談判與中日韓自貿區談判事實上呈相互刺激或促進作用。2013年3月26日,首輪中日韓自貿區談判在韓國首爾舉行,一個多月后的5月9日,首輪RCEP談判在文萊舉行。自貿協議必須反映成員國的經濟結構現實,至少在生效之初,RCEP條款還無法做到完全發揮中日韓經濟融合的潛力。

從這意義上說,RCEP的進展客觀上給中日韓自貿區談判增添了一份緊迫感。這種緊迫感,即來源于中日韓經濟發展的自我需求,也來源于東亞經濟融合的客觀需要。中國國務院總理李克強11月4日在泰國出席第22次東盟與中日韓領導人會議期間,在肯定RCEP對區域經濟一體化的推動作用時強調,“我們愿在此基礎上加快中日韓自貿區談判進程,朝著建設東亞經濟共同體的目標邁進”。

經貿聯系是中日韓互動的關鍵紐帶。相比來說,外交關系則時不時扮演“不確定”的角色。如果以2008年12月中日韓三國確定年度領導人會議安排算起,今年12月下旬的成都會議應該是第12次而不是第8次。中日韓領導人會議4次被取消,都是因為雙邊外交關系生變。先是因為中日釣魚島撞船事件,后來是日本首相安倍晉三參拜靖國神社,之后又有中韓之間薩德反導系統矛盾。成都會議沒有因日韓關系嚴重惡化而流產,或許是一個風向標,即中日韓三邊互動將具有更大的“抗風險”能力。

“抗風險”能力的增強,重要原因之一是中日關系的改善。11月25日,安倍與在日本參加G20外長會的中國國務委員兼外交部部長王毅會晤時表示,希望中日雙方努力,使中國國家主席習近平明年春對日本的國事訪問,成為契合日中新時代且有意義的訪問。近年來安倍對華外交的突出特點是基于現實、著眼長遠。在戰略不確定性的時代,日本需要一個相對“確定”的日中關系。在中美戰略競爭的背景下,中國也需要一個穩定的中日關系。“新時代”的中日關系,很大程度上已是兩國高層的共識。

與日本相比,韓國對華外交轉型升級的重要性和緊迫性更明顯。這不只是因為韓中經貿融合度更高(2015年中韓自貿協定生效,這也是目前三國間唯一一對自貿協定),也不只是因為在朝核問題上兩國間的默契與配合。更為關鍵的原因在于,韓國整個外部戰略環境都在凸顯中國對其的重要性。對于韓國來說,韓日矛盾、韓朝僵局,以及特朗普政府動搖美韓同盟的威脅,事實上使中國成了韓國周邊戰略環境唯一的穩定因素。

在中美戰略競爭的背景下,中國也需要一個穩定的中日關系。“新時代”的中日關系,很大程度上已是兩國高層的共識。

據韓國媒體報道,韓國本打算推動習近平主席年內訪韓,但由于多種因素所限未能如愿,目前正在爭取明年春實現訪問。不難想象,韓國積極運作這事,與已經確定的明年春習近平訪日不無關系。12月初,日本國家安全保障局局長北村滋將訪華,作為安倍的親信,他此訪的主要任務就是溝通習近平對日本進行國事訪問的事宜。從外交日程來看,今年年底、明年年初,中日韓將掀起一波高層互訪的高潮。而這些高層訪問,很可能都會不同程度地帶有“定調”的色彩。

新邏輯

為什么說可能帶有“定調”色彩?因為中日韓互動的邏輯在悄然發生變化。中日韓三邊對話的開啟,以及領導人會晤的機制化,直接原因都是金融危機。1997年,在馬來西亞總理馬哈蒂爾的提議下,中日韓三國領導人參與東盟峰會,形成了東盟10+3框架。那一年,正值亞洲金融危機肆虐。2008年,首次獨立于東盟10+3框架的中日韓領導人會議在日本福岡舉行。那一年,正值全球金融危機蔓延。

十年之后,世界已經走出金融危機,卻迎來了格局之變。這一點在東北亞體現得尤為明顯,無論是在經貿還是安全層面。從1997年中日韓三國領導人在東盟框架下會晤,到2008年正式建立三邊會晤機制,期間經歷了十年。2008年金融危機后的十年,中日韓領導人會晤時斷時續。從時間節點上看,中日韓三邊合作從起步到機制化,都帶有危機應對特征。這很大程度上決定了在合作方向的猶豫不定,因為一旦危機緩解,合作動力也會減弱。

2018年5月在日本東京舉行的第7次中日韓領導人會議,是該會議中斷兩年后首次舉行。那次會議后的聯合宣言寫道,“我們致力于構建開放型世界經濟。我們認識到自由開放的貿易和投資對于經濟增長的重要性,將堅守承諾,繼續致力于經濟自由化,反對一切形式的保護主義,改善營商環境。”那時,中美貿易戰已經陰云密布。聯合宣言的表態意味著,中日韓三國都意識到了東北亞經貿秩序格局之變的可能性。

為何要“致力于構建開放型的世界經濟”?因為這樣的經濟體系,是包括中日韓在內的整個東亞成為最具經濟活力的區域不可或缺的前提。而且,維持自由開放的經濟環境,在相當程度上已經成為東亞政治精英的集體共識。特朗普政府的貿易保護主義,顯然與這種共識格格不入。更為關鍵的是,美國的這些政策行為,無論從哪個角度看都不會是短期行為,而是帶有強烈的秩序重塑意圖。對于中日韓來說,這不能不說是格局之變。

據外媒報道,12月下旬在成都舉行的中日韓領導人會議上,將會發布《中日韓合作未來十年展望》文件。這意味著,中日韓合作不再只是危機應對,在重心上將更多地轉向向前看。而從雙邊層面看,這種轉向已經發生。一個不容忽視的事實是,在特朗普政府挑起對華貿易戰時,安倍政府卻在推動日中經濟合作。根據相關數據,2010年日本企業對華投資總額,僅為美國同行的一半,但在2017年兩者的數額已旗鼓相當。中韓自貿區升級談判,也在持續推進。

在特朗普政府推動美中經濟“脫鉤”的同時,日韓推進“融合”的做法,無疑是對格局之變的主動回應。美國威爾遜中心學者后藤志保子在《重塑特朗普時代的美日貿易關系》的文章中稱,美國把中國孤立于國際經濟體系的做法,與日本自身的國家利益相悖。她認為,在中國已經成為區域經濟重心的背景下,包括日本在內的大多數亞洲國家都擔心美中貿易戰傷害其自身的經濟增長。“對美國貿易政策不僅影響中國而是整個亞太地區的擔憂,毫無疑問是北京與東京改善關系的關鍵因素。”

在安全領域,中日韓互動的邏輯也到了變化的節點時刻。特朗普強壓日韓大幅提高美國駐軍費用分擔比例,某種程度上說在動搖兩國的“國之根本”。“保護費”提升的幅度越高,日本越不可能成為“正常國家”;連軍隊都無法完全自主指揮的韓國,“附庸”色彩只會更濃。在朝核問題上,越來越多的跡象表明,特朗普政府只是想把朝核威脅“凍結”在不危及美國本土的水平上。這樣一來,對于日韓來說,朝核問題的解決不得不“回到”東北亞。

在特朗普政府推動美中經濟“脫鉤”的同時,日韓推進“融合”的做法,無疑是對格局之變的主動回應。

新格局?

政治可能瞬息萬變,但地緣政治卻帶有結構性的“不變”特征。“世界體系論”的提出者伊曼紐爾·沃勒斯坦,在一篇論述東北亞將成長為世界“力量中心”之一的文章中,明確指出了兩者之間的差別。在他看來,政治是關于現狀的東西,“每一個微小變化都導致其他政治力量改變其短期策略”,但地緣政治“指涉的是一些結構性制約因素,這些因素控制著世界體系中的主要行為者為求取長期性政治和經濟利益而發生的互動”。

中日韓的互動中,沃勒斯坦所說的“政治”依然在起作用,因為“各個政治力量對每一個事件都作出即時反應”。但與此同時,“地緣政治”的考慮正在凸顯。這次的日韓矛盾因歷史爭議而起,這種情況在中日韓三國的雙邊關系中不是第一次。如果日韓讓歷史恩怨“壓倒一切”,中日韓領導人會晤機制也很難把它們吸引到三邊對話桌旁。百年未有之大變局中,中日韓的互動不可避免地將帶有更多地緣政治考量。

當地緣政治與地緣經濟相匹配時,可能就孕育著格局之變。1999年,中日韓三國領導人首次在東盟10+3框架下單獨舉行三邊會晤,自那時起三國之間的貿易和投資開始提速。20年來,中日韓之間的貿易額從1300億美元增加到7200億美元。2018年,中日韓三國的經濟總量為20.2萬億美元,在全球經濟總量中占比23.5%,已經超過歐盟的21.8%,逼近美國的23.9%。中日韓三國的經濟總量在世界經濟中的分裂,或許正是沃勒斯坦所說的東北亞“力量中心”之源。

不難想象,對于美國來說,中日韓三國經濟的融合是可能動搖其經濟霸權而需要應對的挑戰。但從目前的情況來看,美國對這個挑戰的應對不得不說成效不彰。特朗普政府的單邊主義與“美國優先”政策,客觀上成了中日韓繼續走向融合的外部動力。中日韓互動的未來走向,12月下旬在成都召開的中日韓領導人會議,以及明年春天習近平主席對日本、韓國的訪問,將是一個重要的風向標。