腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝的臨床效果及疼痛程度分析

李曉東 趙國進

【摘要】 目的 分析腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝臨床效果及疼痛程度。方法 74例小兒腹股溝疝患兒, 按照隨機數字表法分為對照組和研究組, 每組37例。對照組患兒行傳統疝修補術治療, 研究組患兒行腹橫紋小切口手術治療。對比兩組患兒手術相關指標、治療前后疼痛程度及術后并發癥發生情況。結果 研究組患兒手術時間、住院時間短于對照組, 出血量少于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組患兒疼痛評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患兒疼痛評分均低于本組治療前, 且研究組患兒疼痛評分(3.99±0.65)分明顯低于對照組的(6.35±1.23)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患兒術后并發癥發生率為5.41%, 明顯低于對照組的24.32%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 采用腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝, 能減輕患兒疼痛程度, 縮短其住院時間和手術時間, 還能降低術后并發癥發生率, 臨床效果顯著, 值得臨床推廣和使用。

【關鍵詞】 腹橫紋小切口手術;小兒腹股溝疝;疼痛程度

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.32.038

小兒腹股溝疝又稱為小兒疝氣, 在小兒普外科中是一種常見疾病, 有相關研究表示, 近幾年, 該疾病發病率呈上升趨勢[1]。由于小兒身體尚未發育完全, 若確診為小兒腹股溝疝, 未能及時進行治療, 可影響患兒生長發育, 嚴重時甚至會威脅其生命安全[2]。本研究針對本院2017年6月~2019年3月收治的74例小兒腹股溝疝患兒采取不同治療方案的臨床效果給予分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2017年6月~2019年3月本院收治的74例小兒腹股溝疝患兒作為研究對象, 研究符合醫學倫理會批準, 患兒家長均簽署知情同意書。將患兒按照隨機數字表法分為對照組和研究組, 每組37例。對照組男19例, 女18例;年齡3~11個月, 平均年齡(5.12±0.93)個月;病程3~9個月, 平均病程(4.53±0.72)個月。研究組男20例, 女17例;年齡4~10個月, 平均年齡(5.23±0.74)個月;病程4~10個月, 平均病程(4.65±0.44)個月。兩組患兒一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

1. 2. 1 對照組 患兒行傳統疝修補術治療, 患兒取平臥位, 臀部墊高, 實施硬膜外麻醉, 于患兒患側腹股溝內側上方

1 cm處做一平行切口, 切口長度為3 cm, 腹外斜肌前鞘打開, 徹底暴露精索并分離, 明確疝囊位置, 將其進行剝離至頸部, 高位結扎, 縫合傷口。

1. 2. 2 研究組 患兒行腹橫紋小切口手術治療。取平臥位, 實施硬膜外麻醉, 在患兒腹橫紋肌方向做1.2~2.5 cm切口, 切開皮下組織, 精索和外環口充分暴露, 提睪肌及鞘膜進行分離, 明確疝囊位置并切開, 游離疝囊至頸部, 用絲線結扎, 切除多余疝囊, 止血后對精索睪丸進行復位, 縫合切口。

1. 3 觀察指標及判定標準 對比兩組患兒手術相關指標, 包括手術時間、出血量、住院時間;對比兩組患兒治療前后疼痛程度, 采用視覺模擬評分法對兩組患兒疼痛程度進行評估, 0~10分, 分數越低則表示患兒疼痛程度越低[3]對比兩組患兒術后并發癥發生情況, 包括切口感染、組織水腫及切口局部麻木等。

1. 4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

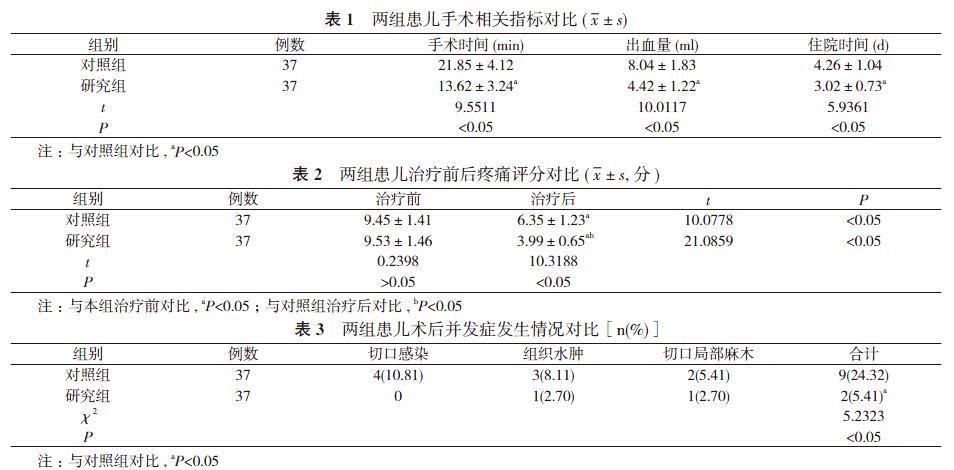

2. 1 兩組患兒手術相關指標對比 研究組患兒手術時間、住院時間短于對照組, 出血量少于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患兒患兒治療前后疼痛評分對比 治療前, 兩組患兒疼痛評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患兒疼痛評分均低于本組治療前, 且研究組患兒疼痛評分(3.99±0.65)分明顯低于對照組的(6.35±1.23)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組患兒術后并發癥發生情況對比 研究組患兒術后并發癥發生率為5.41%, 明顯低于對照組的24.32%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

腹股溝疝在臨床小兒外科中是一種常見疾病, 男性發病率高于女性, 通常在嬰兒出生不久后發病, 可影響患兒消化功能, 并且會引發小腹墜脹、腹痛等表現, 嚴重影響患兒生長發育[4]。因此, 發現患兒出現腹股溝疝需及時就醫, 確診后進行有效治療, 防止病情加重。目前, 臨床對該疾病主要采用傳統疝修補術和腹橫紋小切口手術治療, 均有一定治療效果, 但患兒采用傳統疝修補術, 出血量大, 手術時間長, 術后并發癥多, 且不能有效緩解其疼痛, 預后差[5]。為探討腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝臨床效果及疼痛程度, 本研究針對本院收治的74例小兒腹股溝疝患兒臨床資料給予分析。

本研究結果顯示:研究組患兒手術時間、住院時間短于對照組, 出血量少于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 兩組患兒疼痛評分均低于本組治療前, 且研究組患兒疼痛評分(3.99±0.65)分明顯低于對照組的(6.35±1.23)分, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患兒術后并發癥發生率為5.41%, 明顯低于對照組的24.32%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。由此表明小兒腹股溝疝患兒使用腹橫紋小切口手術治療, 可減輕患兒疼痛程度, 縮短其住院時間和手術時間, 降低術后并發癥發生率, 臨床效果顯著。分析原因考慮為:以往, 臨床對小兒腹股溝疝多使用傳統疝修補術治療, 但該手術方式術中出血量大, 手術時間長, 患兒術后并發癥多, 且無法緩解其疼痛, 導致治療效果不大理想[6]。近幾年, 隨著醫療水平不斷發展, 微創手術因具有創口小、疼痛輕、術中出血量少及術后并發癥少等優點, 被廣泛應用于臨床治療中, 治療效果顯著, 得到醫師和患者的認可與滿意。由于小兒年齡較小, 身體尚未發育完全, 較大的切口會隨身體的生長使瘢痕逐漸增大, 會嚴重影響患兒外觀和預后[7]。在本次研究中, 臨床使用腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝, 切開層少, 不需要暴露腹股溝, 能大大降低組織損傷程度;此外, 由于精索位置較淺, 實施小切口將其稍稍分開便能看到提睪肌以及精索, 且切1 cm的切口便能滿足手術需求, 牽拉外環狀口就能進行剝離, 可高位結扎, 縫合面積小, 在一定程度上能大大縮短手術時間, 減少并發癥發生[8-10]。受外部環境與樣本例數等因素制約, 關于兩組患兒生活質量, 有待臨床進一步研究予以分析補充。

綜上所述, 采用腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝, 能減輕患兒疼痛程度, 縮短其住院時間和手術時間, 還能降低術后并發癥發生率, 臨床效果顯著, 值得臨床推廣和使用。

參考文獻

[1] 劉如意, 徐科, 張現偉. 腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝疝的療效觀察. 中國臨床新醫學, 2019, 12(2):204-206.

[2] 石元同, 張思德. 腹腔鏡與微創小切口手術治療小兒腹股溝疝的臨床療效比較. 腹腔鏡外科雜志, 2017, 22(2):105-107.

[3] 黃瑞旺, 魏建彬, 鄧菩提. 腹腔鏡小兒疝囊高位結扎術和開放式小切口手術治療小兒疝的療效觀察. 現代診斷與治療, 2017, 28(10):1788-1790.

[4] 萬琦文, 石英佐, 張亦鵬. 腹腔鏡疝囊高位結扎術與傳統開放式疝囊高位結扎術治療小兒腹股溝疝的療效及成本比較. 新鄉醫學院學報, 2017, 34(8):745-747.

[5] 連琳琳. 探討小切口微創手術治療小兒腹股溝疝的臨床效果. 當代醫學, 2017, 23(23):103-104.

[6] 張勇. 小切口微創手術與傳統手術治療小兒腹股溝疝臨床效果比較研究. 現代診斷與治療, 2017, 28(15):2763-2764.

[7] 廖鳳征. 小橫切口治療小兒腹股溝斜疝臨床療效觀察. 現代診斷與治療, 2016, 27(5):905-906.

[8] 張廣國. 微創小切口手術治療小兒腹股溝疝的療效分析. 當代醫學, 2016, 22(20):40-42.

[9] 趙正飛. 臍部切口腹腔鏡手術與腹橫紋下微創小切口治療小兒腹股溝疝的臨床療效及安全性研究. 智慧健康, 2018, 4(33):111-112.

[10] 樊珈榕. 腹橫紋小切口手術治療小兒腹股溝斜疝的臨床研究. 中國臨床醫生雜志, 2017, 45(3):82-83.

[收稿日期:2019-08-21]