預應力混凝土梁拱組合體系橋梁施工監控研究

劉 剛 中設設計集團股份有限公司

1 工程背景

某特大橋的起樁號為DK239+559.800,訖樁號為DK242+228.550,中心里程為DK240+894.175,全程長度為2668.75m。在DK241+391.4~657.1 以1 聯264.5m 的連續梁拱跨越收費站A、B、C 匝道,采用的施工方案為先梁后拱。主梁的梁高是從3.5m~7m 漸變的,截面的形狀為單箱雙室變高度箱形,拱肋為鋼管混凝土結構,一共設置14 組雙吊桿。在對橋梁進行吊裝拱肋施工之前,應該對吊裝設備系統實施負荷試驗。當吊裝就位之后,應該對其進行實時的校正,使橋梁的穩定性達到要求。

2 施工監控體系及過程

在現場的施工作業過程中,施工監控工作起到了服務的作用,因此施工監控的過程應該與現場的實際施工狀況契合。在對該特大橋進行施工監控的過程中,主要有以下幾點內容:對施工過程建模仿真計算、現場數據監測和現場實時控制。這三點構成了完整的監控體系,三者缺一不可。

橋梁的監控工作貫穿于整個施工過程。施工方應該對施工組織設計、專項施工方案等進行詳細的編寫,監控方在此部分內容的基礎上編制監控方案、進行橋梁建模計算,之后再由施工監控方使用多種評估以及量測方式對施工中的各項數據指標(變形、應力、軸線偏位、索力等)進行判斷以及分析,若實測數據與理論數據基本一致,則由監控單位出具下一階段施工指令;一旦發現實測數據與理論數據有較大的偏差,或監測數據出現異常,監控人員應該仔細核查原因,對誤差進行修正,將誤差減少至最小,防止因為誤差的積累影響下到工序。有效的監控工作能夠在一定程度上保證施工的質量。因此,在對施工現場進行監控的時候,應該以理論的設計值為基礎,使設計值與實測值能夠達到一個動態的平衡,加強監控的協調性。

3 施工監控的工作內容

3.1 仿真計算的分析

為了對橋梁結構的受力以及變形進行分析,監控人員使用有限元軟件(Midas Civil)對工程進行建模計算。在該軟件中,監控人員可以通過建立梁單元對橫撐、拱肋以及節段等主梁構件進行模擬,還可以通過建立桁架實現對吊桿的模擬,圖1是全橋的有限元模型。

監控單位應以設計規范、施工方案以及設計文件中的參數為依據進行理論建模。在對施工過程進行模擬計算時,應將現場實際參數作為最基本的資料,這些參數主要有溫度、梁體自重、主梁彈性模量、梁長、外荷載的位置以及重量、混凝土的收縮徐變等。施工監控人員應該充分的了解施工現場的具體情況,對各項誤差進行修正以及計算,建立最準確的模型對現場進行模擬,達到監控的目的。

通過理論建模并進行模擬計算可以對以下三個結果進行讀取:(1)各施工梁端的對應的工序的測點應力、控制截面以及標高等相關理論值;(2)主梁立模標高;(3)吊索的調整索力以及初張力。

在橋梁工程的具體施工過程中,應該將以上三項數據作為依據,再經由施工監控單位出具相應的監控指令,施工單位、監理單位、設計單位以及監控單位對所有的指令進行簽字確認后方可進行施工。由于橋梁現場施工會與理論模型有一定的差距,所以在對其進行修正的過程中應該以實際監測數據為準。

圖1 主橋全橋的有限元模型

3.2 現場的量測

主橋的軸線偏位應使用全站儀進行測量,標高使用電子水準儀進行測量。

3.2.1 基準點的設立以及墩頂的測量

應將墩頂的測點作為水準點,對墩頂的變位進行測定,為了防止其在施工中被破壞,應在墩頂的測點進行防護處理并做好標識。在設置基準點的時候,應使用全站儀進行定點處理。在后續的施工過程中,墩頂的變位值即為改點的變化量,為了保證數據的準確性,每個月都要對基準點進行聯測及復測。

3.2.2 對主梁撓度及拱肋變形進行測量

(1)測點布設:將五根短鋼筋預埋在每個施工梁端頂面,并將其作為主梁撓度的觀測點;在拱肋1/4 與1/2 位置布置棱鏡,作為拱肋變形的觀測點。

(2)測量方法:使用電子精密水準儀測量主梁撓度,使用全站儀測量拱肋變形。

(3)測量頻率:以施工工序為主,測量每一施工梁段主梁撓度及拱肋變形。

表1 目標索力值及實測索力值之間的對比表

(4)測量時間:在溫度場比較穩定的時間或者當天的8 點之前及18點以后。

3.2.3 對吊桿索力進行測量

吊桿作為該橋的重要組成部分,吊桿索對吊桿拱橋的特點進行了完美的展現,與此同時,吊桿傳遞了絕大部分的吊桿拱橋橋面荷載以及橋跨結構的重量。為了使橋梁的結構受力更加的合理,成橋索力應較為均勻。

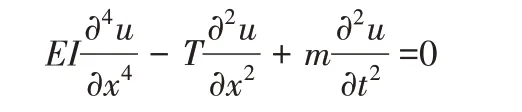

本項目使用振動頻率量測法測量索力。此方法是將索力動測儀的拾振器固定在待測吊桿中部,將振動環境下吊桿的振動信號記錄下來,再通過索力及自振頻率的關系對索力進行計算。

式中:

u——橫向位移系數;

m——吊桿線密度;

t——時間;

x——縱向坐標;

EI——吊桿的抗彎剛度;

T——張拉力。

上述方程在求解的過程中是比較困難的,應該對其進行簡化。主要如下:

式中:

n——頻率階數;

E——吊桿彈性模量;

l——吊桿計算長度;

I——吊桿截面慣性矩;

fn——吊桿第n階橫向振動的頻率為。

3.2.4 對吊桿施工節點的位移進行測量

對吊桿施工節點的位移進行測量的時候,應該先將位移測點設置在吊桿拉索的主梁上,在張拉階段結束的一個小時之后,再使用全站儀來測量主梁上的位移測點。在橋梁的施工監控過程中,吊桿施工位移節點的測量只起到了輔助的作用。

3.3 實測數據的效果以及監控控制的應用

(1)對主梁撓度進行監控控制:在對本項目橋梁的主梁撓度進行控制的過程中,主要有以下幾點原則:①對于局部線形,要求相鄰階段之間的相對標高的誤差不超過5mm;②立模的標高的誤差應該控制在±3mm的范圍內;③已經澆筑完成的梁段的底板以及頂板的標高誤差應該小于15mm;④在合攏前,兩個懸臂端的高度差應該不超過15mm且應該不超過合攏段長度的1%。

在對主橋進行施工的過程中,施工人員應該嚴格執行施工指令,使施工合攏的精度達到要求,并且合攏后的底板應該弧線美觀、線形平順且沒有折線。對本橋的主橋撓度進行實測,結果如下:張拉階段的理論值與實測值之間的誤差控制在10mm的范圍內;澆筑階段的理論值與實測值之間的誤差控制在15mm 的范圍內;中跨合攏時的偏差不大于10mm。根據以上的數據可以看出,主梁的線形施工過程比較順利。

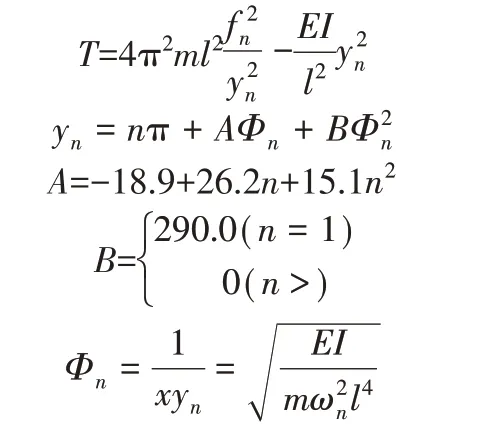

(2)該項目中橋梁的吊橋索力經過初次張拉、二次張拉以及調索的過程,在進行調索處理的時候,應該以循環、分次、對稱以及均勻為主要原則。在調索完成之后,應該對比理論的索力值與實際索力值之間的差距,表1為理論值與實際值的對比表。

從上表中我們可以看出,此橋梁在成橋之后的索力值和設計值相差較小,分布均勻,結構受力優良。

(3)綜上,在該特大橋的施工過程中,吊橋受力合理,各結構線形平順,在對各個監測點進行監測的過程中未發現誤差超過規范要求的現象,說明該項目的要求和標準都非常高。

4 結語

隨著現代社會的進一步發展,我國開始加大對基礎設施的建設,隨著與日俱增的高效的科技的發展,高難度、大跨度以及大規模的橋梁項目數量也越來越多,這是我國橋梁工程建設的挑戰和機遇。由于施工中不確定因素的增多,橋梁施工過程中的人員結構配置越來越重要,為了順應時代的發展,施工過程的監控顯得尤為重要。本項目中的特大橋的建設過程,迎合了業主的全部需求,對各項誤差進行了完美的控制,驗證了施工監控方案的可能性,為今后該類橋梁的設計、施工奠定了實踐基礎。