基于生態建設的青海省土地資源評價研究

史 青,彭 紅

(黃河水利科學研究院,河南 鄭州 450003)

土地資源適宜性評價是指針對某種特定的利用方式,判斷該土地資源是否適宜及對適宜程度的等級做出評定的過程。土地資源適宜性評價不僅可以揭示土地的生產潛力,而且可以反映土地對某種利用方式的適宜程度和改良利用的可能性,是區域土地資源可持續利用和管理的核心環節[1-2]。然而,目前國內對土地資源的評價還沒有一個統一的標準。國土資源部(現自然資源部)于2007年針對城市土地開發利用頒布了《城市土地集約農業潛力評價規程》(試用),但是至今未見適用于其他行業的評價標準。考慮到缺乏以生態建設為目的的土地評價方法,本研究借鑒農業和林業等行業的土地評價方法,從指導生態建設和水土保持措施規劃的角度出發,以青海省為例,利用GIS方法[3],將水土流失情況及其有關的自然地理要素以地圖方式表示,分別構成不同的地理要素空間數據層,所有的圖層采用同一地理坐標系統,再將相關圖層進行疊加分析,最終得出研究區土地對水土保持生態建設適宜性的評價等級。

1 研究區概況

青海省位于我國西北部內陸腹地、青藏高原東北部,是我國東部通往新疆、甘肅北部、西藏的重要通道,戰略位置非常重要。地理坐標為31°39′~39°19′N、89°35′~103°04′E,東西長約1 200 km,南北寬約800 km,總面積72萬km2。地勢西高東低、南北高中部低,平均海拔在3 000 m 以上,區域內部高差大,最高點(昆侖山布喀達坂峰海拔6 860 m)和最低點(民和縣下川口村海拔約1 650 m)海拔相差5 210 m。受地形影響,區內自然景觀差異十分明顯,有高山、盆地、戈壁、丘陵、平原、沼澤、湖泊等地貌類型。屬典型的高原大陸性氣候區,主要特征是干燥、多風,多年平均降水量16.7~776.1 mm,年平均氣溫-5.6~8.6 ℃。植被類型多樣,以草甸植被為主。全省土地資源和社會經濟發展不均衡,東部黃土高原區人口較密,內陸河區、三江源區人口稀少。土壤侵蝕總面積35.44萬km2,占全省土地總面積的49%,土壤侵蝕的主要類型有水力侵蝕、風力侵蝕和凍融侵蝕。

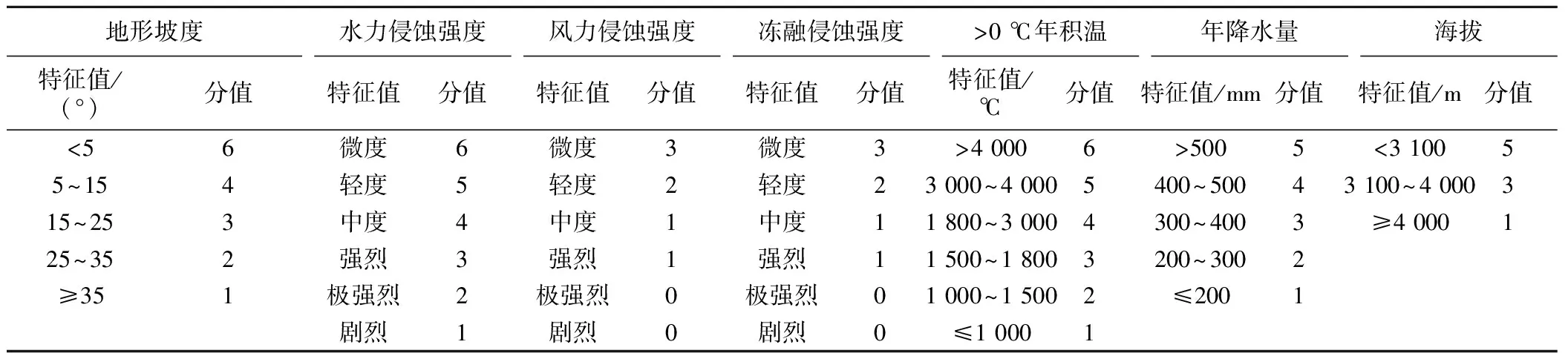

2 評價指標選取與單因子評價

土地資源評價是充分發揮土地生產潛力、合理利用土地及防治水土流失的前提。按照《水土保持綜合治理規劃通則》的技術要求,結合青海省的實際情況,選取了青海省土地資源評價的指標(表1),并根據各指標與生態恢復難易程度的關系,對每一指標進行合理的評價賦分(專家打分),分值越高,表示該項因素影響下的土地質量越好,越有利于生態恢復和重建。

表1 土地資源評價指標及賦分

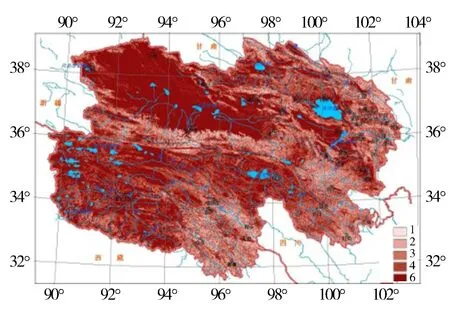

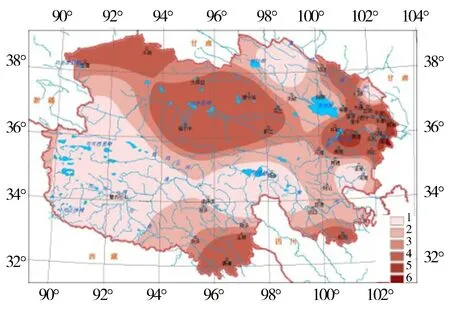

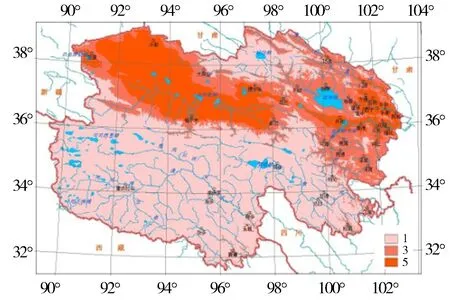

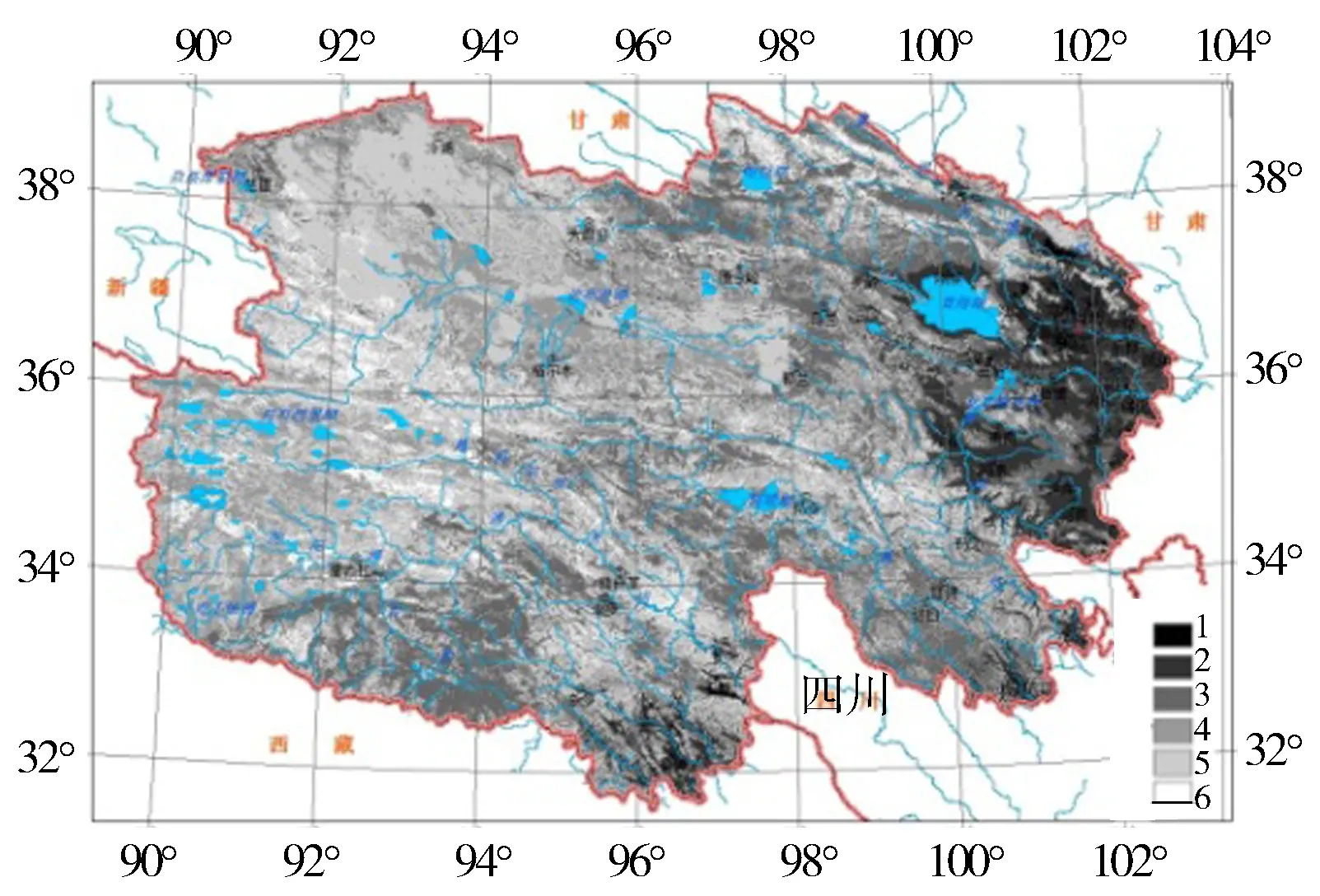

對每個單項因子進行賦分,生成單項因子分值分布圖,見圖1—5。

圖1 地形坡度因子分值分布

圖2 土壤侵蝕因子分值分布

圖3 >0 ℃年積溫因子分值分布

圖5 海拔因子分值分布

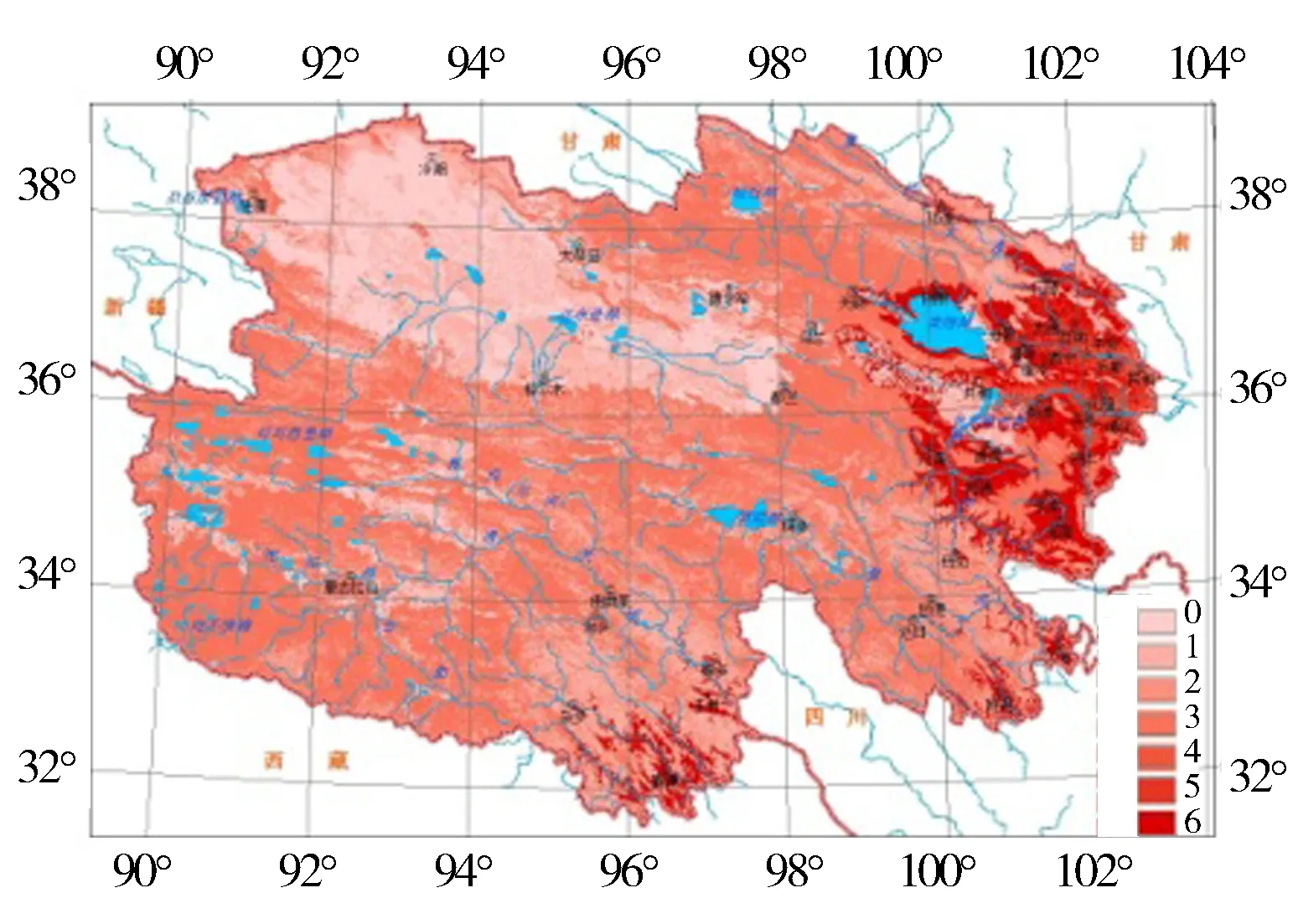

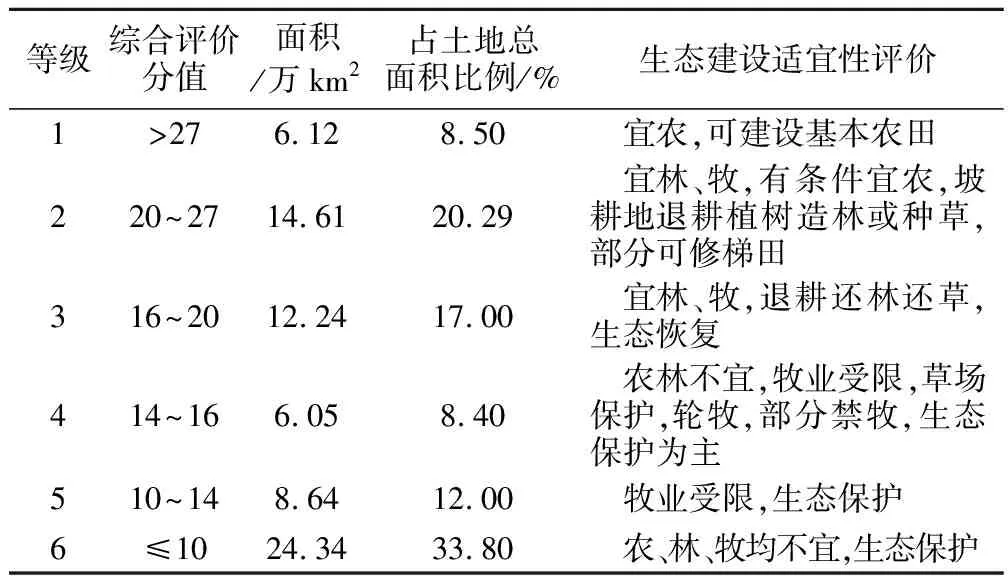

用GIS空間分析軟件將圖1—5各圖層按照不同權重進行疊加,形成新的圖層,即綜合評價圖(圖6)。考慮到土壤侵蝕類型與強度既可以反映土壤養分與土壤層厚度等指標,代替土壤性質因素指標,又可以反映生態修復難易程度和水土保持治理難度,因此從水土保持工作的角度考慮,設土壤侵蝕因子分值權重為2;海拔在青海省境內也是自然環境分異的重要因素之一,主導地表熱量(溫度)的垂直分異,考慮到在進行0 ℃以上年積溫數據空間插值時,并未消除海拔的影響,故將海拔因子分值乘以0.5,其他因子分值以原始分值相加,計算公式為

V=2V1+ 0.5V2+V3+V4+V5

(1)

式中:V為各因子疊加后的總分值;V1為土壤侵蝕因子分值;V2為海拔因子分值;V3為>0℃年積溫因子分值;V4為地形坡度因子分值;V5為年降水量因子分值。

圖6 青海省土地資源綜合評價

在GIS軟件的支持下,將研究區域劃分為30 m×30 m的單元格,按照式(1)進行圖層疊加分析,得出每個單元格的綜合評價分值。

3 評價結果分析

根據不同等級土地的自然特征,參考土地利用現狀,進行土地資源等級的劃分,見圖6及表2。

其中,1等地,總分值>27,總面積6.12萬km2,占全省土地總面積的8.50%,主要分布在青海省東部和東南部河流谷地中,地貌上為河流階地或山前沖積平原,地形平坦,水熱條件較好,為宜農地,可用于建設基本農田。實際上,該部分土地包括一些河流水面和灘地,除去這部分面積,可用于建設基本農田的土地面積更小。2等地分值為20~27,面積14.61萬km2,占全省土地總面積的20.29%,主要分布在青海省東部黃土丘陵區和東南部海拔較低的低山丘陵區,水熱條件相對較好,但是地形坡度較大,土壤侵蝕以水力侵蝕為主, 而且侵蝕強度較大,除部分坡耕地可修建梯田外,對于坡度較大的地段,宜退耕發展林牧業,是水土流失重點治理區域。3等以下的土地主要分布于青海湖以西干旱區、青海南部高寒區及東部高山高寒區,種植業嚴重受限,可有限發展牧業,生態恢復緩慢甚至困難,保護原始生態是首選。

表2 青海省土地資源綜合評價結果