云南省城鄉居民兩周患病率及慢性病患病率現狀分析

羅艷豐,李 婧,吳茂婷,李玥丹,吳 宏

(云南省健康發展研究中心/云南省醫學信息研究所,云南 昆明 650031)

慢性病已成為影響我國居民健康水平、阻礙社會經濟發展的重大公共衛生問題[1]。諸多數據和研究均顯示我國已經進入慢性病高發、頻發的階段,我國居民的健康水平和健康預期壽命處于不容樂觀的趨勢[2,3]。慢性病患病率、兩周患病率是反映居民健康的重要指標,本文采用2003年、2008年、2013年、2018年4次全國衛生服務調查中有關云南省城鄉居民慢性病患病率、兩周患病率的數據進行整理分析,再結合云南實際探討云南省慢性病患病率、兩周患病率對人口健康的影響因素,為相關決策部門提供參考。

1 研究資料與方法

1.1 資料來源

全國衛生服務調查從1993年開始啟動,每5年一次,抽樣方法采用多階段分層整群隨機抽樣。云南省于2003年開始擴點調查,故本文分析2003年、2008年、2013年、2018年4次全國衛生服務調查中云南省相關調查數據,探討慢性病患病率、兩周患病率對云南省人口健康的影響因素。

1.2 方法

運用Excel 軟件錄入相關數據,并對數據進行描述性分析及比較研究。

2 結果與分析

2.1 慢性病患病率、兩周患病率

2.1.1 慢性病患病率

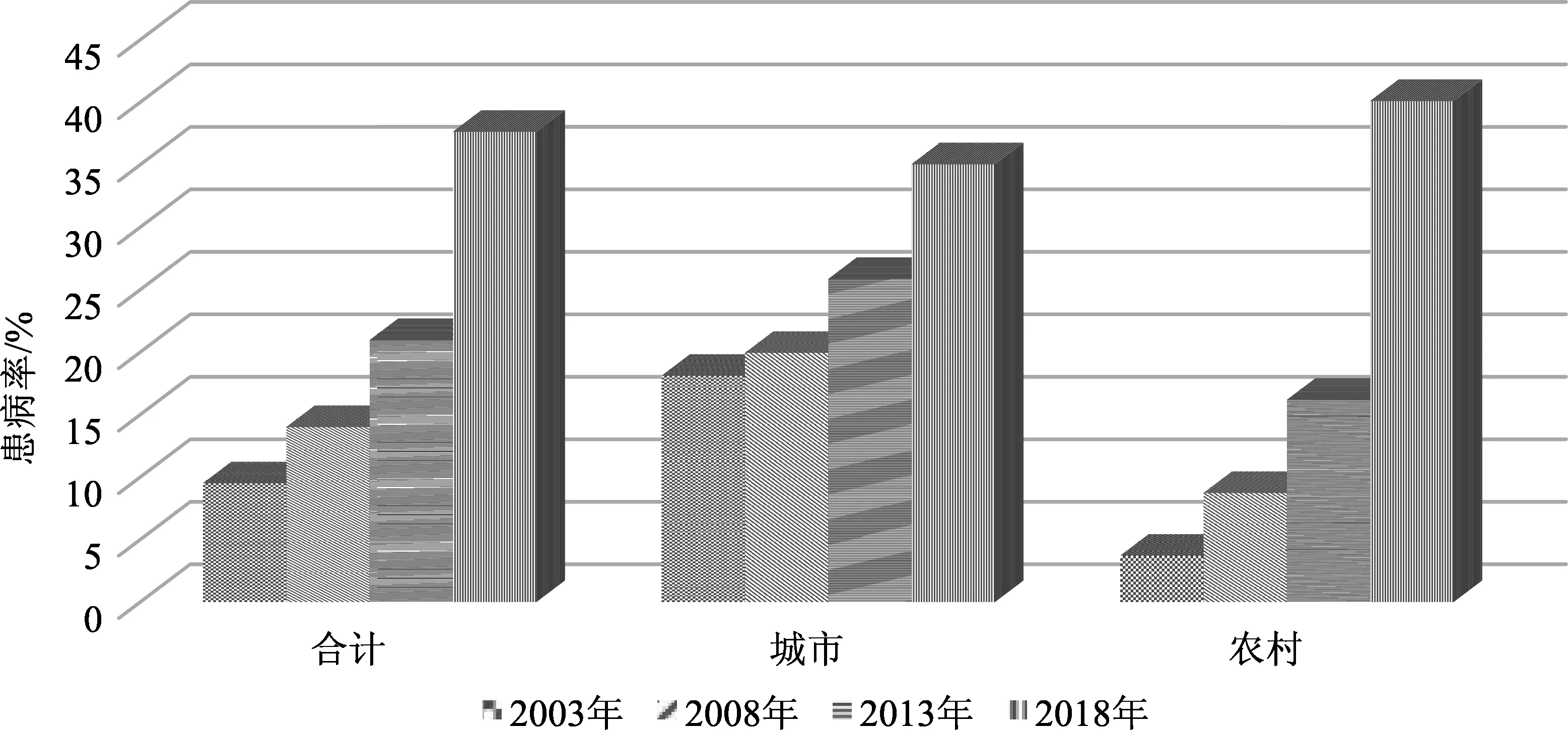

2003-2018年,云南省慢性病患病率(按人次數計)從9.5%(城市18.1%,農村3.7%)上升到37.63%(城市35.03%,農村40.09%),上升了28.13個百分點(城市上升17.03個百分點,農村上升36.39個百分點)。圖1數據顯示:一是農村慢性病患病呈現驟增趨勢,慢性病患病率增速遠高于城市;二是2018年農村慢性病患病率明顯高于城市;三是2018年農村慢性病患病率首次超過城市。

2.1.2 兩周患病率

2003-2018年,云南省兩周患病率(按人次數計)從10.9%(城市14.6%,農村9.8%)上升到37.23%(城市37.31%,農村37.16%),上升了26.33個百分點(城市上升22.71個百分點,農村上升27.36個百分點);通過計算得出,兩周患病率患病年齡中位數2018年較2013年提前了5歲。圖2數據顯示,兩周患病率城市高于農村,且農村兩周患病率增幅大于城市。

圖1 不同年份調查15歲以上人數計算慢性病患病率

圖2 不同年份兩周患病

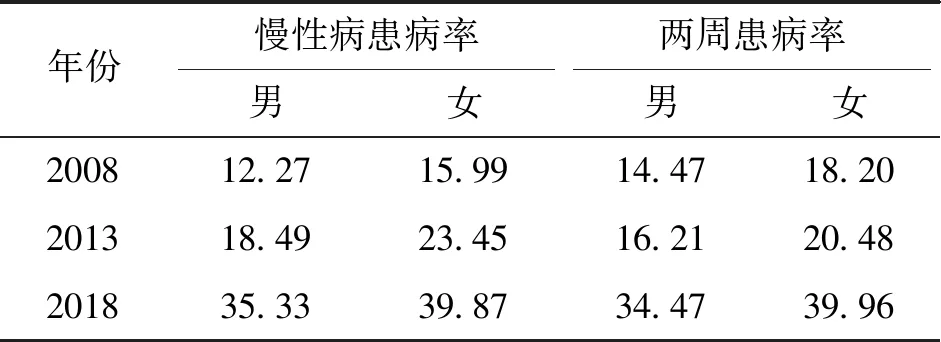

2.2 不同性別居民慢性病患病率、兩周患病率

按性別分類,2008-2013年城鄉居民慢性病患病率、兩周患病率總體均呈現逐年增加的趨勢,且女性均高于男性,見表1。

表1 不同性別居民慢性病患病率、兩周患病率 %

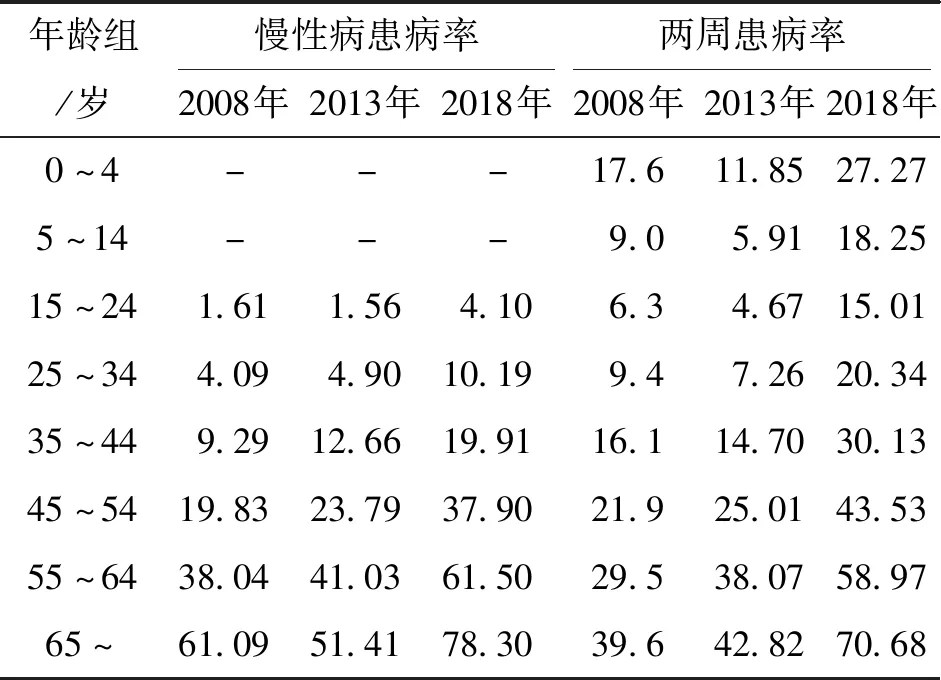

2.3 不同年齡居民慢性病患病率、兩周患病率

調查15歲及以上人口慢性病患病率發現,2018年與2013年比較,各年齡段慢性病患病率均有不同程度的上升;2018年55歲以上人群近三分之二的人患有慢性病;45~54歲、55~64歲年齡段慢性病患病率2018年與2013年比較增幅較大,見表2。

兩周患病率按年齡分類分析,各年齡組人群兩周患病率2018年較2013年增幅均較大;0~24歲兩周患病率隨年齡增加而下降,25歲及以上兩周患病率隨年齡增加而上升;2018年與2013年比較,5~14歲、15~24歲兩周患病率增幅達兩倍以上,見表2。

表2 調查人口年齡別慢性病患病率、兩周患病率 %

2.4 不同文化程度居民慢性病患病率、兩周患病率

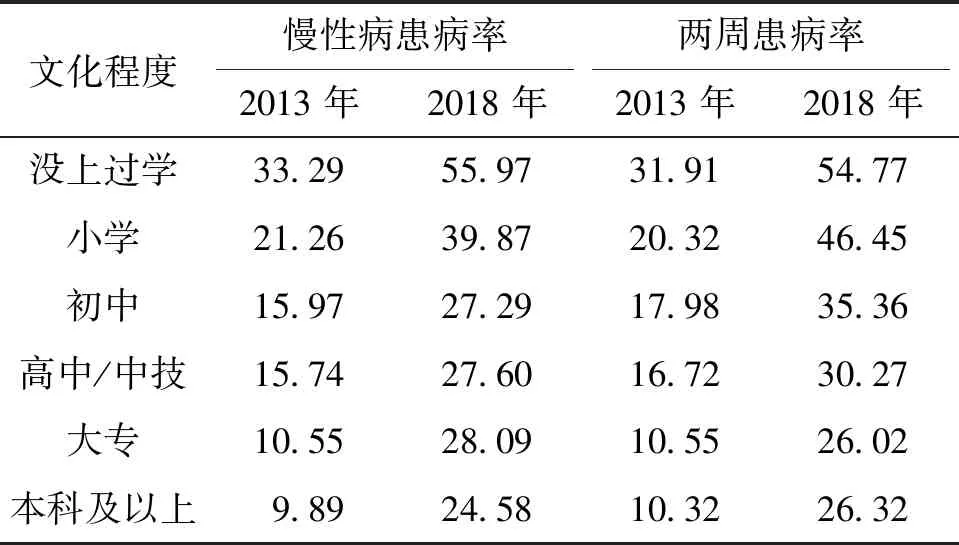

從不同學歷層次來看,城鄉居民的慢性病患病率、兩周患病率總體呈現低學歷者患病率高,高學歷者患病率低的現象,見表3。

表3 調查15歲及以上人口不同文化程度慢性病患病率、兩周患病率 %

2.5 慢性病疾病構成

調查顯示,云南省城鄉居民2018年慢性病疾病構成排前五位的依次是循環系統(40.3%)、運動系統(17.82%)、消化系統(10.63%)、呼吸系統(7.12%)、內分泌營養代謝疾病(9.79%);2013年慢性病患病率前五位的依次是循環系統(41.25%)、運動系統(17.65%)、消化系統(11.02%)、內分泌營養代謝疾病(9.03%)、呼吸系統疾病(5.95%),兩次調查結果前三位基本一致,循環系統中以高血壓排序最高。

3 討論

3.1 云南省城鄉居民慢性病患病率、兩周患病率總體呈上升趨勢,且農村增速明顯高于城市

云南省城鄉居民的慢性病患病率、兩周患病率總體均呈現上升趨勢,最主要的原因可能是隨著我國經濟高速發展,城鄉人口的膳食結構發生了顯著變化,不健康飲食習慣和不良生活方式逐漸增多。中國農業大學的龍錦等人[4]通過研究京郊居民的膳食結構,認為隨著城鎮化建設不斷推進,京郊居民膳食結構發生了明顯變化,動物性食品及烹調油的攝入量上升,谷薯類及豆類食品的攝入量也有上升,而蔬菜類食品攝入量減少。膳食結構的改變,導致相關的慢性病危險因素諸如高血壓、高血糖、高血脂和超重肥胖等均呈快速增長趨勢。其次是現代人的生活方式中缺乏運動、吸煙、過量飲酒等因素在個體的長期積累,易導致慢性病的發生。

農村居民慢性病患病率及兩周患病率的增幅均大于城市,主要原因除了不健康的飲食習慣和不良的生活方式外,還可能與隨著農村經濟、文化的發展,農村居民的健康意識及他們對疾病的認識程度不斷上升,他們主動求醫檢查增多有關。

3.2 慢性病患病率、兩周患病率女性均高于男性

女性慢性病患病率、兩周患病率均高于男性,這與全國其他地區衛生服務調查數據的研究結果相一致[5,6],提示女性對衛生服務需求較男性大[7]。其主要原因,首先可能與女性有月經期、孕期、產期、哺乳期和更年期等特殊生理階段,機體免疫力弱有關;其次是女性壽命高于男性,高年齡段人群本身慢性病患病率就高,相應女性慢性病患病率也高。

3.3 老年人慢性病患病幾率增大,同時慢性病出現年輕化趨勢

按年齡分類,2018年與2013年比較,各年齡段慢性病患病率、兩周患病率均有不同程度的上升,與國內相關報道[8,9]一致。2018年,云南省年齡55歲以上人群近三分之二的患有慢性病及自報兩周患病,說明老年人患慢性病的機率較大,導致老年人對衛生服務的需求日益增加[10]。

2018年45歲及以上各年齡段人群慢性病患病率較2013年有較大增幅,提示慢性病正呈現年輕化趨勢。國內也有研究表明,我國人口老齡化、慢性病年輕化現象日趨嚴峻,認為35~65歲的人群正在成為慢性病大軍,其中超重和肥胖、血脂異常和脂肪肝、高血壓呈明顯上升趨勢,發病年齡日趨年輕化[11]。這可能與年輕人生活、工作壓力大,生活飲食不規律、缺乏運動等有關。有報道顯示,國內城鄉學生的肥胖率明顯增加,使其面臨糖尿病、高血脂等慢性病的風險[12]。

3.4 文化程度低的人群慢性病患病率、兩周患病率高于文化程度高的人群

按不同文化程度分類,城鄉居民慢性病患病率、兩周患病率總體上是隨著學歷增高而降低,主要原因首先可能是文化程度高的人有獲得健康相關知識的多種方式,更易于接受健康知識,且注重自身保養的意識強。其次是受教育水平高的人,更加認同良好的生活方式、擁有較好的生活條件以及抵御健康風險的能力。

4 對策與建議

4.1 加強健康教育及健康促進工作

隨著云南省經濟、社會的發展及人口的老齡化,慢性病對居民健康的危害及帶來的社會負擔也日益增加[13]。因此,相關部門應加強不同危險人群的慢性病和多發慢性病的健康宣教工作,從而促進慢性病的預防和自我保健意識,降低慢性病的發病率。如針對女性,定期進行健康體檢和婦科病篩查,提高婦女健康水平和生活質量;針對老年人,為老年人提供健康教育、健康保健和家庭病床等服務;針對低文化程度者,加強健康教育,改變其健康觀念,提高健康素質。

4.2 強化農村地區和少數民族地區人群健康教育

根據農村地區和少數民族地區的實際情況,制定適合于農村地區和少數民族地區的健康教育模式,加大對這些地區居民的健康教育。首先,加大宣傳力度,在農村密集居住區、田間地頭、農貿市場等地開展各種形式的健康教育。其次,健康教育宣傳形式可以豐富多彩,將健康教育知識改編成小品、戲劇或具有少數民族風情的小劇等方式,更利于農村居民和少數民族居民接受。第三,通過現代化的傳播渠道,如電視、廣播、微信等發送健康教育小知識。由于云南省是一個經濟發展相對落后的多民族地區,不僅需要多種多樣的健康教育方式,更需要進行長期有效健康教育機制,徹底提高農村居民和少數民族居民的健康意識。