回鄉(xiāng)記

文丨■ 遵義雜志社全媒體記者 龔 琴

對于老家在新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)蘭生村的龔宣強來說,回家,曾經(jīng)是一條漫長的路。

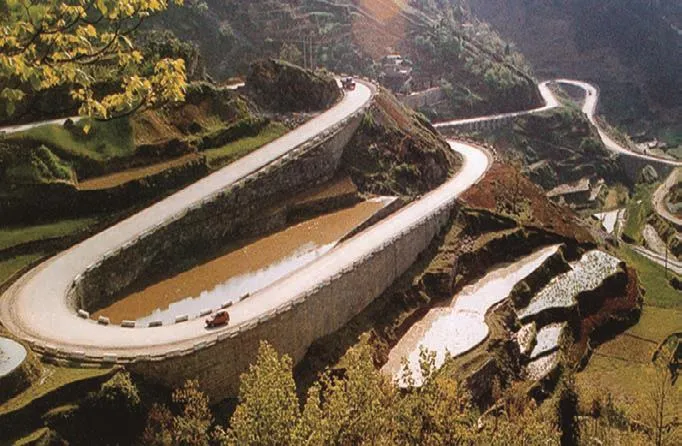

從蝦子鎮(zhèn)街上到蘭生村的這條路,龔宣強走了54年。1955年,龔宣強出生于新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)(以前的遵義縣蝦子鎮(zhèn))蘭生村。1958年,龔宣強3歲時,由公社帶頭,群眾集資、出工,修建了蘭生村到蝦子鎮(zhèn)上的馬路,沒有石頭、沒有水泥,路面狹窄而彎曲,其實就是一條泥巴路。與其說它是馬路,不如說它是“牛路”。因為在這條路上從來沒有車子在上面開過,只有村里的牛日日從上面踩過。

龔宣強讀小學(xué)時,學(xué)校離家大約要走1小時,路還是那條路,沒有多大的變化。每天用腳丈量,步行往返,那條路也成了龔宣強行影不離的伙伴。風(fēng)來時,塵土飛揚,睜不開眼睛;雨至?xí)r,泥濘不湛,常常“摸爬滾打”才能到學(xué)校。

在10歲之前,龔宣強的天地就是家附近的山坡和河流。有時站在山頂,看著那條彎彎曲曲的小道,龔宣強就想走到路的盡頭去看看,在路的另一邊有些什么。龔宣強向往著外面的世界,可是父母卻總是告訴他:“娃子,路不好走,等你大點兒才能帶你去鎮(zhèn)上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。”

龔宣強10歲時,父親兌現(xiàn)了諾言,第一次帶他“出遠門”。那是一個夏日的清晨,天將亮未亮的時候。龔宣強背上辣椒,穿上草鞋跟著父親出了門。剛開始龔宣強還挺興奮的,路是自己走慣了的,哪兒有個彎、哪兒有個拐自己都很清楚。走了快一個小時,到菜籽坡(音)山腳,當父親告訴龔宣強為了節(jié)省時間,要翻過菜籽坡時,龔宣強就有點兒走不動了。菜籽坡大約有1000米高,山高林密,在當?shù)亓鱾髦S多山上野獸吃人的故事。心里的恐懼加上崎嶇的山道讓龔宣強爬山不易,一不小心就摔了一跤,路邊的樹長滿了刺,好幾根扎進了肉里。1小時后,龔宣強第一次翻過了菜籽坡。早已沒有了剛出發(fā)時的興奮,只想快點兒走完這一段路程,早早到鎮(zhèn)上。記不清又走了多久,從天將未亮到艷陽高照,終于到了鎮(zhèn)上。在鎮(zhèn)上,龔宣強第一次見到了汽車,對這只能在畫里見到的“龐然大物”好奇不已。走對即使走慣了山路的龔宣強來說也是一個不小的考驗,回到家時發(fā)現(xiàn)腳后跟被草繩勒出了一道不淺的血痕,腳底也被磨出了好幾個泡。把腳泡在熱水里,鉆心的疼。泡腳時,龔宣強還在想著在鎮(zhèn)上看見的汽車,幾時自己才能坐一回汽車呢?

路在腳下,卻無法向遠方延伸。

1974年,龔宣強參軍了。第一次穿上了軍裝,也第一次坐上了汽車。胸戴紅花,身穿軍裝的龔宣強和戰(zhàn)友們一起迎接自己的參軍生涯。在陣陣鑼鼓聲中,汽車緩緩地向遠方駛?cè)ァW似囉肿疖嚕恳粯佣际悄敲葱缕娴捏w驗,龔宣強發(fā)現(xiàn),原來外面的世界這么精彩,村莊漸行漸遠。

回家不易,當兵的6年里,龔宣強沒有回過一次家。1980年,龔宣強快退伍了,有一天接到家里的來信,信是大哥寫來的,告訴他村里通車了。這一年,村里逐步拓寬了道路,皮卡車等小貨車可以行駛, 他可以搭車回家了。

1981年,龔宣強退伍了,也結(jié)了婚,妻子是遵義紅花崗的。龔宣強決定和妻子一起留在城里打拼。妻子沒有到過老家,結(jié)婚沒多久,龔宣強和妻子一起踏上了回家的路。由于出發(fā)得比較晚,到蝦子時天已經(jīng)快黑了。龔宣強問了好幾個司機能不能到蘭生,一聽去那兒,司機們都連連搖頭。

“不是已經(jīng)通車了嗎?”龔宣強問。

“是通車了,但我們這車去不了呀,那路太窄,而且還破,到處是凼凼(小水坑),難走得很。”司機們的回答總是如此。

在被好幾個司機拒絕后,龔宣強抱歉地看著妻子:“看來只能走回去了。”妻子沒有說什么,只是默默地點了點頭。從暮色四合走到燈火闌珊,妻子好幾次問多久能到家,得到的回答都是“快到了,快到了。”妻子有點兒沮喪,她除了硬著頭皮陪他一起高一腳矮一腳的走山路,又有什么更好的辦法呢?長時間的行走讓妻子疲憊不堪,形容也不美好,也讓妻子在以后的歲月中不大樂意陪丈夫回家。

時光的翅膀總是扇得很快,忽然而已,時間的針已經(jīng)指到了2015年。路還是那條路,又不是那條路。

2012年,由政府先后出資近千萬對蝦子鎮(zhèn)到蘭升村的道路進行改造升級,改造升級后的道路寬5米,全長14.5公里,路面全部進行了水泥硬化。現(xiàn)在從蝦子開車到蘭生村只需不到半小時。

路通萬事興,曾經(jīng)安靜的村莊熱鬧了起來。越來越多外出的年輕人回到了家鄉(xiāng),在家鄉(xiāng)大展抱負。

對于未來,龔宣強有了更多的打算,再過幾年,他也要回到故鄉(xiāng)。在那兒,有他最深的眷戀。