檢察機關案件權重測算探析

錢小軍 王忠勇

摘 要:檢察機關案件類型復雜多樣,辦案程序千差萬別,案件工作量的測算既要注意借鑒域內外實踐經驗,又要結合自身實際進行探索,運用多種方法綜合評價,構建起科學合理的案件權重測算指標體系,同時還要注意加強研究,著力解決好測算方法的規范性、過程的可控性和應用上的審慎性等問題。

關鍵詞:檢察機關 案件權重 測算方法

目前,以司法責任制為核心的司法體制改革主體框架已經確立。法官、檢察官員額制的推行,為解決法官、檢察官科學、合理地辦案,避免“案多人少”的矛盾提供了一條有效路徑。而辦案工作量是員額最主要的考量因素,如果僅以傳統評價模式所采用的辦理案件的絕對數量作為單一衡量標準,勢必難以全面準確地反映法官、檢察官的真實辦案情況。上海和江蘇等地法院對案件權重測算的探索,為建立法官辦案工作量指標體系提供了科學指引。相較法院而言,檢察機關案件類型更為復雜多樣,辦案流程也大相徑庭,如何構建契合檢察機關工作實際的案件權重模型以規范評價檢察官的辦案工作量,是當前檢察機關在全面落實司法責任制,深化司法體制綜合配套改革進程中亟待解決的一個重要課題。本文擬從分析法院建立案件權重體系的方法入手,通過觀察C市檢察機關對案件權重的測算嘗試來思考檢察機關案件權重測算的進路。

一、法院案件權重測算模式

案件權重是指通過賦權的方式對案件的重要程度、難易程度等指標進行量化,用來衡量辦理某種案件所耗用的實際工作量,體現不同類型案件之間工作量的差別。

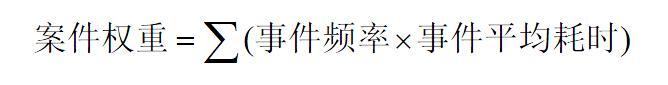

美國自20世紀40年代開始設計案件權重規則。20世紀末,美國州法院國家中心采用“時間研究”的方法來獲取加權案件工作量。該方法根據法官報告辦理不同案件需要花費的時間,測算出不同類型案件耗用的平均時間,來設置案件權重,并將此作為評估法官工作量的標準。2004年,美國聯邦法院開始使用以事件為基礎設定的新的案件權重規則,并沿用至今。該規則體系共包括42個民事案件類型和21個刑事案件類型,其以與案件相關的事件為基礎設置案件權重,并基于三個因素構建權重評估模型:(1)結構分類;[1](2)事件發生的頻率;(3)完成這些事件所花費的時間[2]。最后,測算辦理該類型案件的平均耗費時間,即該類型案件的原始權重,[3]其計算公式為:

在國內,法院系統率先啟動案件權重指標體系構建工作。 2013年,上海市高級人民法院開展“案件權重系數”課題,采用“2+4”測算模式,即以案由和審理程序兩項為基礎,立足于“庭審時間”“案件筆錄”“審理天數”“法律文書字數”等四個案件維度,采集了約150萬件案件的相關信息點,充分運用大數據分析技術,通過比較不同類型案件審理中這四項要素與全部案件審理中四項要素的占比程度來確定權重,并區分案件的繁簡程度分別設置固定或浮動權重系數。2015年,上海市高級人民法院初步完成案件權重系數設定。[4]2014年,江蘇省高級人民法院開始案件權重指標體系調研、測算工作,參與評估的案件超過201萬件,所有201萬個案件樣本都進行了25項測算,既包括當事人數量、是否有人反訴等“案件項”,也包括開庭次數、開庭時間、裁判文書情況等“工作項”。每一項測算都有相應的賦分或計算公式。同時,為了讓計算方法更加科學,江蘇各層級、各條線的資深法官參與了對測算的評估,旨在驗證測算出的結果和法官們的一線經驗是否相符。2016年3月,《江蘇法院關于案件權重測算工作的調研報告》正式出臺,所列出的8200余種案件,絕大部分種類都賦予了對應的權重值。[5]

以與案件相關的事件為基礎,通過計量時間來測算權重的美國方法,具有較強的實用性。其不足在于辦案者的庭審報告是估算每一個事件所花費的時間的重要基礎,這需要記錄者具備較高的職業素養,否則難以保證報告的客觀性和準確性。上海方案選取對案件辦理時間有實質性影響的4個要素進入權重測算體系,樣本數據采集相對簡單、容易,同時兼顧導致工作量增加的特殊情況,適當增加浮動權重系數,較為合理。其主要問題是對評價指標未做無量綱化處理,直接使用將影響測算結果的準確性。江蘇方案將案件類型分得較細,且每個案件包含多個信息點,并邀請各層級、各條線的資深法官參與評估,測算結果也相對更為準確。但其弊端在于:因案件分類過細,信息點太多,樣本統計難以完全利用計算機存儲的數據信息,需要采用人工翻閱案卷的原始方式逐案查找,耗用人力物力較大,測算周期較長。

在一定程度上,我國法院也是借鑒了美國“案件權重”的原理和方法,并不斷優化、完善,逐步建立起符合自身實際的案件權重體系,為測算法官員額、優化人員結構及動態配置審判資源提供了科學依據,同時也為檢察機關開展案件權重體系探索提供了良好的思路。

二、檢察機關開展案件權重測算的主要困境

(一)案件類型復雜多樣

從案件屬性上看,檢察機關的案件大抵可分為司法案件和檢察監督案件,司法案件包括捕訴類案件、職務犯罪檢察類案件、公益訴訟類案件等;檢察監督案件包括立案監督、審判監督、執行監督等。而這些案件類型又可細分,如捕訴類案件中的公訴案件可分為:一審公訴案件、二審上訴案件等,執行監督類案件可分為刑事、民事執行監督案件。“江蘇檢察機關根據檢察辦案規律和特點,在全國首創性地提出了《江蘇省檢察機關案件清單》,將各條線案件劃分為實體性辦案、程序性辦案、指導性辦案三種案件類型,涵蓋了偵監、公訴等檢察機關全部的10個業務條線138種案件”。[6]浙江省檢察機關在其《案件類型暫行規定》中將案件分為54種。[7]盡管各自分類方式不同,但充分體現出檢察機關案件類型的復雜程度。

如果單從數據上看,法院案件的分類似乎并不比檢察機關少,甚至更多,如江蘇省法院將案件分為8200余種,這是因為法院依照案由細分的結果,如果檢察機關將各類案件比照此方法進行細分,最后的案件種類數量必將遠高于此。

(二)辦案程序千差萬別

法院辦理案件主要體現為對案件的審理,程序基本一致,而檢察機關案件類型相對繁雜,辦理各種案件的程序各不相同。如檢察機關辦理審查逮捕案件的程序一般分為受理、審查和判斷案件證據及事實、聽取辯護律師意見、作出批準逮捕或不批準逮捕的決定等,辦理減刑案件需要歷經監督罪犯計分考核和獎懲情況、審查執行機關抄送的減刑材料、必要的調查、列席減刑假釋評審委員會、審查減刑建議書副本、監督人民法院減刑案件審理活動、監督減刑裁定等程序,辦理公益訴訟案件分為訴前程序和訴訟程序,而在實踐中絕大部分案件只經過了訴前程序。由此可見,檢察機關辦理不同類型的案件,程序各異,這必將給案件權重測算在方法選擇、要素設計等方面帶來困惑。

(三)數據采集難度較大

原則上,凡是實際能夠影響辦案時間的因素都應當分類統計并作為測算基礎。既包括反映繁簡程度的卷宗數量、犯罪嫌疑人及被害人的多少等案件事實,也包括是否需要做好涉法涉訴矛盾化解等隨機事項。基于常理,案件要素細分足位,有利于案件權重的測算,但這關鍵取決于實際數據的支撐。如果針對這些要素無法采集到適量而準確的數據,測算所得權重值必然與實際偏離。就司法實踐而言,雖然目前檢察機關采用了統一業務應用系統集成案件信息,但部分案件僅有必要項數據的錄入,且部分數據填錄不完整、不準確,獲得測算所需的全部信息在當前難以實現。

三、檢察機關案件權重測算的路徑選擇

案件權重測算既要考慮測算過程的邏輯自洽性和精細化,追求“科學合理”,又要考慮實際情況和可操作性,力爭“簡單易行”。鑒于此,檢察機關目前尚不宜直接采用法院案件權重測算的模式。C市檢察機關在案件權重測算探索過程中,結合本地案件辦理的具體實際,對本市歷史案件數據展開全面分析,采用包括“最小二乘法”“主觀賦值法”“梯度下降法”等多種方法對檢察機關案件權重進行試測算。經多輪試算觀察,利用“梯度下降法”通過分析各員額檢察官在一個統計期間內辦理的各類案件情況,建模測算出案件辦理的平均有效工作時間,再借助“德爾菲法”對測算結果進行評估、優化,是現階段相對較為合理的一種測算思路。

現以C市檢察院公訴環節在過去某一個年度內的辦案情況為例,測算某種案件辦理的平均有效工作時間。

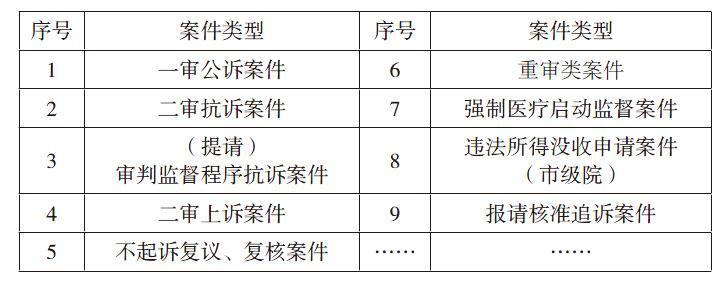

步驟一:案件分類

公訴環節案件可分為如下類型:

為保證測算的應用效果,可對每小類案件根據案由細分,如盜竊罪一審公訴案件。

步驟二:樣本數據采集

從統一業務應用系統采集公訴環節年度已辦結案件的詳細情況。同時,統計每一名檢察官的年度考勤情況。

步驟三:樣本數據分析

1.樣本格式分析。利用系統對樣本格式與案件數據字段做校驗與映射,以此檢測樣本數據是否標準規范,剔除掉樣本數據空值、其他錯誤符號,如:0、“/”、空白符號等。

2.樣本數據質量分析。如果類案數據樣本中要素變量值出現負值或數值偏大等情形,在要素變量進入數據關聯分析之前需對有問題的變量數值實施數據監督和訓練,促使各要素變量值回歸標準范圍。

3.樣本數據關聯分析。針對樣本數據各要素之間緊密聯系及數據藕合的情況,系統自動對樣本某些要素進行關聯性分析,將關聯性較強的數據實施預處理。

步驟四:設置變量

1.以案件類型為變量,并分別以字母代表相應案件類型。

2.以罪名為變量,并以涉及罪名在《刑法》中所在的條數代表相應罪名。

步驟五:建立數據矩陣

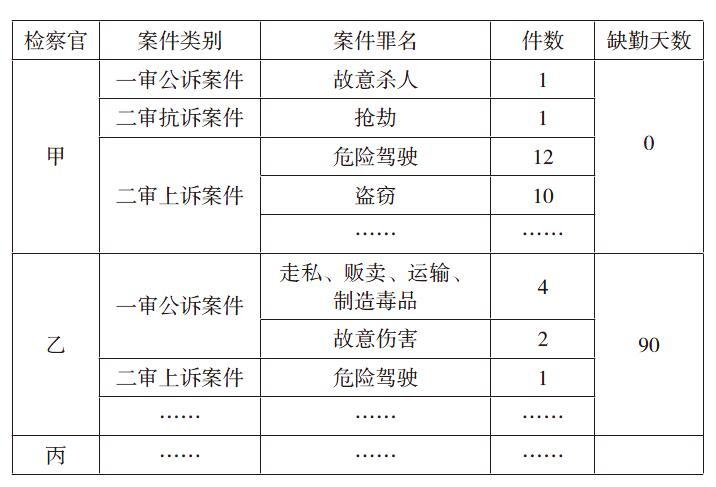

1.罪名矩陣。根據步驟三,檢察官辦理的每一個案件根據其辦案類型和涉及罪名,可以對所有案件作如下數據編碼,如232A表示故意殺人罪一審公訴案件。

根據上圖編碼表,可列出以罪名和案件類型的組合為變量的矩陣(如下圖)。從0開始到365反映的是一名檢察官的辦案數據,其中,365假定為一名檢察官在未缺勤的情況下一個工作年度內的最大限度工作時間[8],其余數字代表檢察官辦理某罪名某類型案件的案件數。例如第一行的第20個數字“8”,其對應的是上圖編碼表的第20個編碼“232A”,即該檢察官一年辦理了8件罪名為“故意殺人罪”(編碼為232)的“一審公訴案件類”(編碼為A)案件。

2.案件矩陣:

步驟六:計算平均有效工作時間(案件原始權重)

1.定義一個代價函數,在此可選用均方誤差代價函數(帶入真實數據,計算出與真實之間的誤差)

其中:

(1)m是數據集中點的個數(數據數量,如:各類案件要素的數量);

(2)y是數據集中每個點的真實y坐標的值(y代表考勤記錄);

(3)x是案件的要素變量,i代表不同的變量的標號。如x1、x2、x3(x分別代表案件類型);

(4)h是預測工作時長的函數,根據每一個輸入x(要素變量),根據Θ計算出預測辦案天數的值,即:

根據代價函數可知,代價函數中的變量有兩個:θ0、θ1,分別代表類案權重值(平均辦案天數),所以是一個多變量的梯度下降問題,求解出代價函數的梯度,也即分別對兩個變量進行微分,以此求出類案權重的值。

2.建模測算。明確了代價函數和梯度,以及預測的函數形式,則可以通過計算機構建案件權重模型測算出辦理某種案件的平均有效工作時間。

3.計算結果:

(1)公訴案件類案原始權重

(2)一審公訴案件(罪名)原始權重

步驟七:對案件權重賦值

案件權重賦值是指相對權重,即每一種類案件的權重是相對于標準參照而言的,由它的原始權重與標準種類案件的原始權重(即標準參照)相比較而得出的,用公式表示為:

如此,標準種類案件的權重賦值為1,其他種類案件的權重賦值就是其原始權重與標準種類案件原始權重的比值。例如:假設以一審公訴案件作為標準種類案件,該種類案件原始權重為9.76,二審抗訴案件的原始權重為4.73,則二審抗訴案件的權重:4.73/9.76≈0.48

此為測算案件的平均辦案時間,如要采用該種方法測算單個案件的權重,還需根據案件的難易、復雜程度設立浮動權重系數的方式予以解決。如果有提請檢委會討論、涉及多個罪名、犯罪嫌疑人或被害人人數眾多等情形的案件,可適當賦予相應的難度系數,以體現個案的特殊性。例如:假定故意傷害案(一審公訴)測算所得權重為0.98,若具體個案經過檢委會討論,而經檢委會討論的案件其難度系數被賦予1.1,則該個案的權重:0.98*1.1≈1.08。

在設立浮動權重系數的具體方法上,可先通過大數據分析,同時疊加德爾菲法綜合考量。

步驟八:評估優化

通過利用大數據建模分析得出的案件權重能否客觀、準確地反映檢察官的辦案工作量,還需要進行科學評估。在眾多的評價方法中,德爾菲法(Delphi)無疑是評價案件權重指標的較優方法。其主要是利用專家的知識和經驗,采取匿名的方式多次征求專家的意見,并在不斷的反饋和修改中取得相對穩定一致的專家咨詢結果。

四、關于檢察機關案件權重測算的幾點思考

(一)關于樣本數據

毋容置疑,案件權重測算方法的選擇、案件要素的設置以及測算結果的準確性均與所能提取到的案件樣本數據密切相關,這就產生三個問題:

1.目前統一業務應用系統中的數據信息能否滿足測算的需要?現系統中所設置的信息項尚不能展示影響案件辦理時間的全部要素,如“案件卷宗頁數”“信訪接待”等信息項需要增補。系統中的信息項分為必填項和選填項,辦案人員在填錄案件信息時一般只關注必填項,選填項較少填寫,需要將一些選填項改為必填項,如“重特大性質”“延期審理建議”等。

2.辦案人員是否規范填錄案件信息?司法實踐中,因人少案多矛盾較為突出,有的辦案人員填錄案件信息不完整不準確,例如涉及多個罪名的案件僅填寫主要罪名,時間節點信息未按實際情況填寫等。這需要辦案人員嚴格履職,按照填錄要求認真填錄案件辦理相關信息,并納入案件質量評查范疇。

3.樣本數據的量能否滿足測算的需要?法院選取較多案件樣本,旨在充分稀釋權重測算過程中的人為控制因素和降低數據的偶發性因素,確保測算結果更逼近于真實。如果樣本量過少,測得的權重值易畸高畸低。前述方法僅是一次嘗試,根據一個檢察院的一個部門在某一年度的樣本數據測算案件權重,其結果尚不足以準確反映案件辦理的實際工作量。如 “集資詐騙”案件全年僅有2件,其原始權重值0.96顯然與實際不符。因此,應當力爭采集更廣區域更長時期更多的樣本數據用于測算和反復檢驗。

(二)關于案件要素

前述方法中案件的具體要素未參與測算,是因為C市檢察機關在采集案件具體要素數據時發現缺項較多,測算值與實際偏離度較大。但事實上,在設計案件權重指標時應當考慮每一個影響辦案時間的因素,如“一審公訴案件”涉及到 “犯罪嫌疑人人數”“罪名數”等多個要素。值得注意的是,要素并非越多越好,而是重在考慮設置的必要性和可用性。例如“犯罪嫌疑人人數”與“提訊人次”這兩個要素,因前者越多,則提訊人次相應增加,如果將這兩項直接納入測算,勢必會因其相關性而影響到測算結果的準確性。

(三)關于測算方法

測算方法的選擇,主要與案件樣本數據情況和案件類型有關。前述方法也是充分考慮到對檢察機關往期案件樣本數據采集的難度而作出的選擇,但隨著對大數據的深度挖掘,進而采用更為科學合理的測算方法測算個案工作量,無疑是正確的方向。同時,考慮到檢察機關案件類型的多樣性,不宜將各業務條線的案件均付諸于同一種方法測算權重。

(四)關于權重應用

在司法實踐中,案件權重值可作為檢察官員額動態調整和辦案績效考評的參考依據,但不可視作絕對指標。對于這一點,尤為需要清醒而謙抑,特別是在辦案績效考評中,無論理論上多么完美的指標和算法,得出的結論都只能作為衡量工作效率的參考。[9]在績效評價體系中,除權重指標外,還應當堅持主、客觀評價相結合的方法,充分尊重司法規律,綜合考慮辦案質量、效果以及檢察官的職業操守等因素。

五、結語

案件權重測算是一門精細科學,當前所做的測算嘗試僅是一次對方法的實踐探索,在各種研究方法中,究竟哪一種方法更合理,更符合研究的規范性、過程可控性和應用上的可復制性,還需要繼續深入研究和反復檢驗。另外,案件權重測算的效用自不待言,但其弊端也顯而易見。“首先是技術上的一個問題——計量合理性。雖有各種系數修補,但經折算后的工作量,也很難準確反映復雜多樣的案件辦理及工作情況。尤其是在業務類型多樣化的檢察機關。”其次,“從價值導向與考績效果看,對工作量的特別重視與強調,除了驅使司法官忙于‘掙工分,形成‘司法民工化,有損其自尊和尊嚴外,還會使司法官因功利性考量而尋求一種有利于己的‘最佳策略”。[10]因此,如何盡可能減少這些弊端,也是改革進程中必須正視和值得研究的問題。

注釋:

[1] 結構分類由案件類型和案件事件組成。案件事件劃分為庭審和其他聽證會、不涉及證據的聽證會、法官室相關活動如撰寫判決、案件調整如案件有翻譯人員出席訴訟等四類。

[2] 采用事件報告和法官的共識評估相結合的方法測算事件所花費的時間。

[3] 該權重規則參見黃海錠:《以事件為基礎的美國聯邦法院案件權重設置》,《人民法院報》2014年12月26日。

[4] 參見衛建萍、謝鈞:《合理測算科學評價法官辦案業績 上海完成案件權重系數課題并成功應用》,《人民法院報》2015年5月9日。

[5] 《案多人少,法官員額怎么分?江蘇法院探索‘案件權重指標體系》[N],首發于2017年6月22日《南方周末》,http://www.infzm.com/content/125402。

[6] 盧志堅、徐洪喜、宋世明:《江蘇檢察首次明確定義案件清單》,《江蘇法制報》2017年6月7日。

[7] 林國:《以案件權重為基礎構建辦案實績評價機制》,《檢察日報》2018年12月3日。

[8] 如有缺勤,則扣除相應時間。此處以365天作為一名檢察官在未缺勤的情況下一個工作年度內的最大限度工作時間,是為方便舉例計算,實測時應以其實際工作時間為計算基礎。

[9] 孫轍、劉宇玥:《案件第一大省如何科學測算法官工作飽和度和案件權重》,微信公眾號(funnylaw1978)《法影斑斕》2018年10月22日。

[10] 龍宗智:《試論建立健全司法績效考核制度》,《政法論壇》2018年第4期。