既保命又生娃:年輕婦瘤患者的“保育”之路

華克勤 陳曉軍

宮頸癌:早期患者可保留子宮

故事1:宮頸癌術后3年,她當上了媽媽

“醫生,我不要切子宮。”

“我想想還是切吧……”

“不,我還想生二胎,我不切了!”

……

切還是不切?經過一天一夜“切與不切”的反復和糾結,在即將接受剖宮產的那一刻,3年前曾患宮頸癌的梅女士終于做出了選擇:“我決定切除子宮,不管寶寶以后怎么樣,這就是我唯一的孩子。”

梅女士的故事要從2014年說起。當年她32歲,正在備孕,因一次性生活后陰道流血到醫院檢查,結果發現“宮頸鱗狀細胞癌”。治療方法很明確——廣泛性全子宮切除,要摘除宮頸、子宮與宮旁組織,并清掃盆腔淋巴結,盡可能阻斷宮頸癌的轉移之路。從檢查結果來看,她的宮頸癌屬于早期,若盡早進行根治手術,治愈的希望很大。

然而,切除子宮意味著再也無法生育。面對梅女士強烈的保留生育功能的意愿,華克勤教授團隊決定一試,為她留住一份成為母親的希望。幸運的是,梅女士順利闖過了宮頸癌“保育”治療的“三道關卡”,術前檢查、術中冰凍和術后病理結果均符合“保育”要求。術后,梅女士的目標是盡快懷孕、分娩,因為保留下來的子宮體就像定時炸彈。為了降低宮頸癌復發的風險,分娩后可摘除子宮。

對梅女士來說,正常懷孕并不容易,宮頸切除、手術創傷,再加上其他因素,她與丈夫備孕一年多也沒成功。就在他們準備做試管嬰兒時,寶寶悄悄地“生根發芽”了。梅女士的孕期也不順利,妊娠期高血壓、妊娠期糖尿病相繼來襲,孕5個月時還因陰道流血入院保胎。2017年12月,因胎膜早破加上寶寶臀位,產科醫生決定為她施行剖宮產。同時,根據國際宮頸癌保留生育功能手術指南,婦科專家建議在剖宮產術后行子宮體和輸卵管切除術;如果有強烈的生二胎意愿,且理解相關風險、愿意積極配合隨訪,也有機會保留子宮,僅行剖宮產。

切除子宮,有利于預防宮頸癌復發,但意味著永遠不能生育;不切子宮,還有生二胎的機會,但宮頸癌一旦復發,情況將非常兇險,甚至危及生命。最終,梅女士做出了“切”的選擇。如今,她的寶寶已經快2歲了。

故事2:保胎兒救母親,一刀“兩全其美”

2018年1月,29歲的蔣女士發現自己懷孕了,還沒來得及從幸福和期待中醒來,便在孕12周的產檢中被查出HPV16陽性,TCT(宮頸細胞學檢查)顯示非典型鱗狀細胞,進一步行宮頸活檢后被確診“宮頸鱗狀細胞癌”。當地多位醫生均表示:必須終止妊娠,切除子宮。

在一位醫生的推薦下,蔣女士抱著一絲希望來到華克勤教授的門診。經相關檢查和會診確認,她的腫塊不小,“保育”難度很大。看著傷心糾結的孕婦,華克勤教授召集了多學科會診。婦科、產科、宮頸科、病理科、放射科、新生兒科、麻醉科的醫生們根據患者情況,遵照相關指南,初步達成共識:“保留胎兒,盡快行盆腔淋巴結清掃術。若術后病理結果顯示淋巴結陽性,立即終止妊娠;若陰性,則啟動新輔助化療,嚴密監測孕期胎兒發育及腫瘤進展情況,如果病情穩定,則推遲根治性治療至胎兒成熟。”這個決定給了蔣女士莫大的信心:“我要保住這個孩子,聽他叫我一聲媽媽。”

腹腔鏡下盆腔淋巴結清掃術后的病理檢查顯示,雙側盆腔24枚淋巴結均未見癌轉移。其后,華克勤教授制訂了周全的治療及分娩方案:進行化療,控制腫瘤生長,為分娩時的第二次手術做好充分準備;加強監測,為胎兒生長發育贏得時間,提高出生存活率,減少早產并發癥。

孕33周時,蔣女士的宮頸腫塊有增大趨勢。經多科會診,產科醫生為她進行了小切口剖宮產術;其后,婦科醫生實施了腹腔鏡下廣泛全子宮切除術,同時還進行了卵巢懸吊術、陰道延長術,盡力為她保存生殖內分泌功能和性功能,讓她能在解除病痛后更好地回歸家庭和社會。

術后,蔣女士恢復順利。看到自己歷盡千辛萬苦生下的寶寶,她說:“我要好好活下去,陪著寶寶長大。”

專家點評

宮頸癌是發病率最高的女性生殖系統惡性腫瘤,全球每年新發病例約50萬人,其中80%發生在發展中國家。十幾年來,隨著婦科體檢的普及和宮頸細胞學檢查技術的進步,我國宮頸癌前病變的診斷率明顯提高,宮頸癌的發病率明顯下降。但統計發現,年輕女性宮頸癌的發病率卻呈上升趨勢。對這些年輕宮頸癌患者而言,盡可能保留生育功能尤為重要。

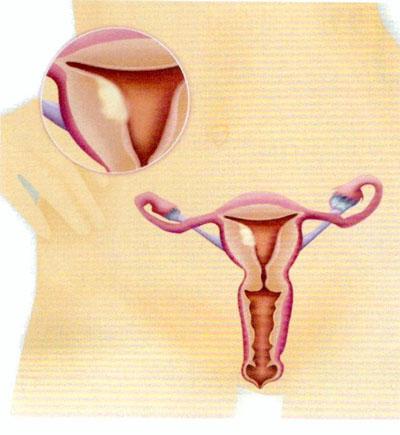

根據腫瘤浸潤程度的不同,宮頸癌可分為原位癌(沒有浸潤)和浸潤癌。原位癌患者在保證“切緣干凈”的情況下可以進行宮頸錐切手術,保留子宮。早期浸潤癌患者可以進行保留生育功能的治療。比如:ⅠA1期(浸潤深度1~3毫米)患者,如果“切緣干凈”且沒有血管和淋巴管浸潤、宮頸管診刮陰性,可進行宮頸錐切術(LEEP);ⅠA2期(浸潤深度3~5毫米)患者可行宮頸錐切術加腹腔鏡下盆腔淋巴結清掃術;ⅠB1期患者,如果病灶小于2厘米、局限于宮頸且沒有淋巴結轉移,可行廣泛宮頸切除術加腹腔鏡下盆腔淋巴結清掃術,保留子宮體。

近十年來,我們團隊不斷探索,實現了一次次突破,并應用達·芬奇機器人、單孔腹腔鏡等技術使患者獲得更微創的治療,大大提高了患者的康復速度和生活質量。目前,復旦大學附屬婦產科醫院已完成宮頸癌保留生育功能的手術800余例,在有生育需求的200多名患者中,有80多名生了寶寶。

值得一提的是,對合并宮頸癌的孕婦來說,妊娠在一定程度上限制了治療手段的選擇,治療不及時或不合理都會給孕婦和胎兒帶來一定影響。近年來,復旦大學附屬婦產科醫院依托多學科團隊,在保留生育功能的妊娠宮頸癌診療中始終走在前列,逐步形成了規范化、微創化、人性化、連續性的妊娠宮頸癌患者無縫銜接的綜合性診療“紅房子標準”,成功使30余名妊娠期宮頸癌患者保住了孩子、當上了媽媽。

專家簡介華克勤 復旦大學附屬婦產科醫院黨委書記、主任醫師、教授、博士生導師,中國醫師協會內鏡醫師分會副會長,上海市醫學會婦產科專科分會前任主任委員、婦科腫瘤專科分會候任主任委員。在婦科微創、腫瘤內分泌、生殖道畸形重建等方面取得突出成就,擅長婦科良惡性腫瘤、生殖道畸形、子宮脫垂、月經紊亂、肥胖、子宮內膜異位癥等婦科疑難雜癥的診治。特需門診:周二上午(楊浦院區),周三上午(黃浦院區)

子宮內膜癌:部分早期患者可保子宮、生孩子

故事1:保子宮、促懷孕、防復發,她如愿做母親

2016年初,患有多囊卵巢綜合征的張女士31歲,正打算備孕,結果卻連續數月出現不規則陰道流血。經宮腔鏡檢查,她被確診為患有子宮內膜非典型增生。幸運的是,這是一種癌前病變,可以通過治療逆轉,保留子宮。但張女士有腫瘤家族史,她母親因乳腺癌去世,如果選擇保留子宮的治療方案,她將面臨較大的乳腺癌發生風險。

面對張女士強烈的“保育”愿望,陳曉軍教授團隊聯合多學科專家為張女士保駕護航。

首先,為了使孕激素治療不對乳腺產生影響,乳腺科專家對她進行了仔細評估,并在治療期間密切隨訪。經過4個月的治療后,張女士的子宮內膜非典型增生得到了逆轉。為了判斷療效,張女士接受了宮腔鏡檢查和診斷性刮宮,子宮內膜已經變得很薄。通俗地說,就是“土壤”比較“貧瘠”,很難受孕。為了利于胚胎著床,生殖內分泌專家為她制訂了調整子宮內膜的治療方案。因患有多囊卵巢綜合征,張女士還需要進行促排卵治療,故輔助生殖專家為她制訂了既能促進卵泡發育,又能將子宮內膜病變復發風險控制到最小的方案。

又經過半年左右的治療,張女士成功懷孕。分娩后,張女士仍然面臨著復發的危險。為了防止子宮內膜病變復發,她在婦科專家的建議下放置了曼月樂環,并定期隨訪。

故事2:內膜癌、卵巢癌接踵而至,“保育”就像一場夢

對于曾經罹患子宮內膜癌和卵巢癌的許女士來說,能擁抱自己的孩子,就像是一件還沒有從夢中醒來的事情。

2016年10月,28歲的許女士因不規則陰道流血就診,經診斷性刮宮后發現子宮內膜非典型增生伴鱗化,局部內膜樣腺癌(I期)。許女士剛結婚不久,對新生活充滿了憧憬,這樣一紙診斷對她來說無異于晴天霹靂:難道如此年輕就要失去子宮甚至生命,這輩子都無法擁有自己的孩子?

多方打聽之后,許女士走進了陳曉軍教授的診室。當被告知這樣的早期子宮內膜癌有望不切子宮就能治愈時,她終于看到了希望。然而禍不單行,許女士在接受治療后4個月,經B超檢查發現左側卵巢有一個直徑2厘米的占位。經過3個月的觀察,占位直徑發展到4厘米。幾近絕望的許女士接受了腹腔鏡下左卵巢占位剝離術,術后的病理報告顯示“內膜樣癌ⅠA期”。不幸中的萬幸是,宮腔鏡檢查發現,子宮內膜的病變消失了。這一結果給醫患雙方打了一針“強心劑”。

在經過多學科團隊全面仔細評估和醫患充分溝通后,醫患雙方決定在保證安全的前提下,嚴密監控,繼續進行保留生育功能的治療。半年后,許女士借助試管嬰兒技術成功受孕,生下了可愛的寶寶。

專家點評

子宮內膜癌的發病率在女性生殖系統惡性腫瘤中位列第二,40歲以下患者占3%~14%。近年來,由于生活水平提高、人口老齡化等因素的影響,我國子宮內膜癌發病率呈顯著上升趨勢,在北京、上海等地區已躍居女性生殖系統惡性腫瘤首位。

目前認為,子宮內膜癌有兩類。一類是雌激素依賴型,子宮內膜在無孕激素拮抗的雌激素長期作用下發生病變,絕大部分為子宮內膜樣腺癌。這種類型占大多數,預后較好,患者常有肥胖、高血壓、糖尿病、不孕不育及絕經延遲。另一類為非雌激素依賴型,其發病與雌激素無明確關系,包括漿液性癌、透明細胞癌等,較少見,惡性程度高,預后不良。

治療子宮內膜癌或癌前病變,全子宮切除是目前醫學界公認的首選方案,但對于年輕、強烈要求保留生育功能的患者來說,這樣的治療會讓她們永遠失去當母親的機會。子宮內膜樣腺癌預后較好,迫切要求生育的早期患者(分化好、無肌層浸潤)可以先采用大劑量孕激素治療,等病情緩解后盡快完成生育,再進行手術治療。

早在2013年,上述早期子宮內膜癌的“保育”治療方案就已經寫入了國際指南,雖然全球學者也進行了多年努力,但其完全緩解率始終徘徊在70%~80%。而且,由于卵巢功能障礙及多次診斷性刮宮導致內膜過度損傷,完全緩解患者的妊娠率只有30%~40%。對此,我們團隊在多年實踐的基礎上,通過規范化診療、整合式管理,逐漸摸索出一系列解決方案。

針對療效不夠理想的現狀,我們團隊創新性地提出宮腔鏡聯合孕激素治療的方案:先在宮腔鏡直視下徹底切除病灶,同時保護正常內膜,隨后采用大劑量孕激素治療。2013—2018年,團隊為622名子宮內膜癌及癌前病變患者進行了保育治療,將完全緩解率提升到95%以上。團隊結合影像學檢查,采用九宮格方法標記病灶部位,然后通過宮腔鏡標尺進行確認,定點切除。目前,該技術已申請專利。

針對促排卵伴發內源性雌激素上升而誘導病變復發的難題,我們團隊采用低劑量孕激素連續應用、帶曼月樂環促排卵等措施,將完全緩解患者的妊娠率提升至53.8%,同時降低了復發率。

診斷性刮宮是診斷子宮內膜疾病最常用的方法,但往往會給患者帶來劇痛,且反復刮宮還會導致正常內膜過度損傷。對此,我們結合自身研究結果,推廣子宮內膜吸取活檢技術用于篩查,不僅可明顯減輕患者痛苦,還具有費用低廉、手術時間短等優點。

子宮內膜病變雖然看上去是子宮內膜的問題,但是其背后卻隱藏著卵巢功能失調及機體內分泌代謝障礙等復雜病因。因此,判斷患者能否保留生育功能,多學科的精準評估至關重要,僅憑婦科腫瘤醫生的一己之力是做不到的,患者往往需要在各個科室間來回奔波。由于缺乏溝通,各科室提供的信息往往并不全面,甚至會給診療決策帶來困惑,從而導致療效不滿意。從2011年開始,我們團隊著手突破這些難題,創新醫療服務模式,逐漸建立了一支涵蓋婦科腫瘤、病理學、影像學、宮腔鏡、輔助生殖、乳腺科、生殖內分泌等多學科的診療團隊,各科專家“面對面”就患者病情進行詳細評估,全方位把控,立體化考量,為精準診療創造條件。同時,各學科也在持續改進診療措施,比如:為了更清晰地顯示宮腔病變,放射科專家不斷嘗試調整磁共振掃描軸向,以增加肌層、腫瘤信號對比;腫瘤科專家不再僅僅局限于定性診斷,還對病灶的大小、位置進行判定,結合免疫組化等方法對療效進行精準評估;等等。

在此基礎上,復旦大學附屬婦產科醫院建立了“子宮內膜病變篩查流程”“子宮內膜病變評估和治療策略”“子宮內膜病變宮腔鏡評估和個體化治療系統”等一系列子宮內膜病變診治的“紅房子規范”,并將推廣至更多醫療機構,造福更多患者。

專家感言:我希望有一天,所有的婦科腫瘤患者都能保住她們的生殖器官,做“完整”的女人和幸福的媽媽!

專家簡介陳曉軍 復旦大學附屬婦產科醫院黨委副書記、主任醫師、教授、博士生導師,中華醫學會婦科腫瘤學分會青年委員會副主任委員,上海市醫學會婦科腫瘤專科分會常委,上海市醫師協會婦科腫瘤醫師分會副會長。擅長子宮內膜癌及其癌前病變的保留生育功能治療,以及婦科良惡性腫瘤、盆底功能障礙等的診治。特需門診:周二、周四上午(黃浦院區)