掛水“鼓包”,應對有方

閆亞敏 虞正紅

小劉的故事:一周前,我做了個小手術,術后打了兩天點滴。一次打點滴時,我感到手背腫脹,一看,只見鼓起了個“小包”。護士在一番觀察后囑咐我用冷水局部濕敷,并為我更換了注射部位。我的血管比較細,打點滴“鼓包”是常有的事,待“小包”消退后,我便將這事拋到了腦后,全然忘了護士的囑咐。沒想到的是,一天后,“鼓包”的那只手有些異常,針眼上方兩條靜脈明顯發紅、發硬,伴有瘙癢,稍用力按壓便感到一陣陣疼痛。醫生說,這是發生了靜脈炎。

靜脈外滲是指藥物在輸注過程中由于各種原因滲漏到皮下組織,使注射部位的皮膚出現疼痛、腫脹、紅斑等癥狀,甚至發生潰瘍、壞死及靜脈炎等嚴重并發癥。

靜脈外滲的4個原因

除穿刺技術外,靜脈外滲還與以下4個原因有關。

血管因素? 與患者的年齡、靜脈粗細、全身營養狀況、是否具有血管相關疾病等原因有關。

穿刺部位? 在同一血管部位反復穿刺、注射部位位于關節或下肢等情況,最易發生外滲。

環境因素? 包括輸注藥物的溫度、速度,以及是否使用輸液泵,等等。

藥物因素? 藥物的劑量、濃度、毒性、pH、滲透壓、血管刺激性均與外滲的發生及其損傷嚴重程度密切相關。

靜脈外滲,貴在預防

靜脈外滲不僅會產生不適,恢復也較為耗時,故對于靜脈輸液者而言,盡量避免藥物外滲很有必要。不少患者可能認為,觀察藥物輸注情況是護士的事,與自己無關,其實不然。

在穿刺前,患者應主動說明自身的血管情況,為護士選擇穿刺部位提供更多信息,避免在同一血管、同一部位反復穿刺。在輸液過程中,患者應避免輸液部位大幅度活動。如果需要如廁,可請人幫忙;不可隨意調節輸液速度;若發現注射部位腫脹、隆起,可能已發生針頭滑出血管或穿透血管壁,應盡快呼喚護士拔出針頭,更換注射部位。靜脈輸液結束后,應使用消毒棉簽或棉球輕輕按壓穿刺部位數分鐘,直至穿刺點無滲血為止,不可進行局部按揉,以免出現皮下血腫,對血管周圍組織造成損傷。

發生外滲,積極應對

發生靜脈外滲后,及早干預至關重要。外滲藥物的種類不同,應對方法也不同。

?方法一:? 物理干預

抬高患肢? 可減輕外滲區域的腫脹程度。

冷敷? 可使血管收縮,限制炎癥反應,減輕局部出血和疼痛,還可減輕蒽環類抗癌藥、紫杉醇、氮芥、順鉑等所致的皮膚損傷。冷敷以每次15~20分鐘為宜,每日至少4次。

熱敷? 可使血管舒張,加快外滲藥物的吸收與分散,減輕局部損傷。適用于植物堿類抗癌藥物(如長春新堿、長春花堿)、脫水藥物(如甘露醇)、細胞毒性藥物(如達卡巴嗪)、碳酸氫鈉等的外滲。值得注意的是,發生靜脈外滲后不可立即(應在24小時后)熱敷,以免引起皮下出血。

?方法二:藥物干預

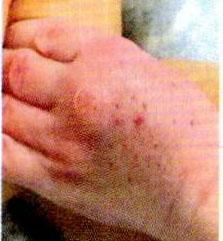

藥物干預前

藥物干預2天后

藥物干預8天后

透明質酸酶、二甲基亞砜、右雷佐生、硫代硫酸鈉等藥物均對外滲損傷有一定的治療作用。雖然作用機制不同,但這些藥物均可加快局部滲出液或血液的吸收和清除,使皮膚水腫快速消退。此外,還可用金黃散、醋酸膏、硫酸鎂、地塞米松磷酸鈉、復方鹽酸利多卡因等濕敷。