再上3000整數關 這次可能不一樣!

張俊鳴

不經意間,上證指數本周再度收復3000點整數關,自從2007年2月16日盤中首次沖上3000點整數關之后,圍繞這一點位的拉鋸戰已經超過了12年。期間,有超過40次沖擊3000點,每一次都是站而不穩、得而復失。第一次站上之后兩天,滬指便出現單日8.84%的慘烈跌幅;此后,有兩波牛市的高點6124和5178大幅超越3000點,也有兩輪熊市的低點1664和1849深度“潛水”。多空雙方在3000點纏斗多年,正是A股“千點情結”的反映,每一個千點臺階從首次上摸到反復整固,再到最后“磨成地平線”噴薄而出,都需要經歷較長的時間,用時間換空間,將高估值的頂部逐步“磨”成低估值的底部。而這個“多年媳婦熬成婆”的過程,大約需要13年的時間。

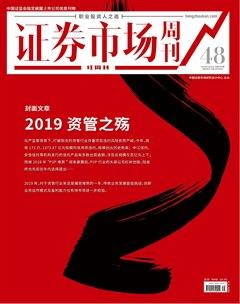

一、1000點拉鋸戰:1992年5月到2005年6月,持續13年零1個月(見圖1)。1992年5月21日上證指數有史以來首次突破1000點整數關,并在2天后見高1429點,但很快見頂回落,并在此后的兩年里兩度下破400點;雖然2001年6月一度上攻到2245點,但此后連續下跌4年又回到千點附近,直到2005年6月才正式告別1000點整數關,展開波瀾壯闊的大牛市,此后的回調再也沒有跌破1000點。

圖1 上證指數1000點拉鋸戰

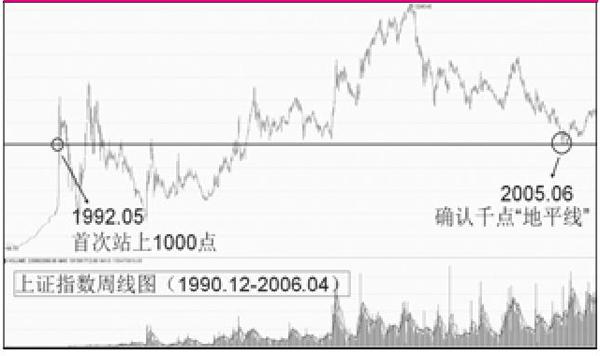

二、2000點拉鋸戰:2000年7月到2013年6月,持續13年(見圖2)。2000年7月26日滬指實現“2000年見2000點”,但此后圍繞2000點的拉鋸戰也耗費大量時間,期間有5年多的時間和1000點拉鋸戰重疊。經過幾輪牛熊的輪替,2013年6月最低下探1849點刺破2000點之后,出現了在2000點上方橫盤一年的“地平線”走勢,直到2014年7月向上突破啟動牛市,此后再也沒有跌破2000點整數關。

圖2 上證指數2000點拉鋸戰

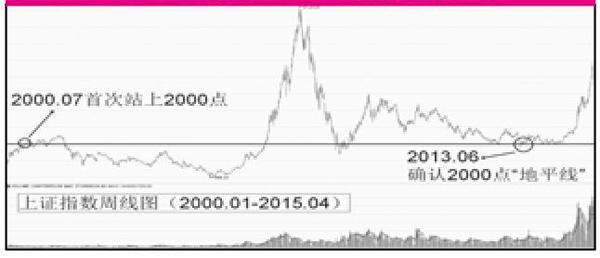

相比前面兩次千點拉鋸戰,2007年至今的3000點反復爭奪更加曲折,超過40次的站上和失守,也遠比前兩次頻繁。但和前兩次拉鋸戰相比,不難發現有以下類似點:拉鋸戰的時間極長,都接近甚至超過13年,期間經歷至少兩輪牛熊循環;每一次拉鋸戰都和前一次有長達數年的重疊期,且都有跌破前一次千點整數關的記錄;拉鋸戰從開始到結束,偏離千點中軸線的幅度逐漸縮小,直到后面完全收斂;同樣的指數代表不同的估值,都經歷了從高估值到低估值的過程。從本質上來說,每一次長達13年的拉鋸戰,都是市場不斷轉換內在結構的歷程,也反映了股市“螺旋式上升”的歷程。雖然都會經歷所謂“十年不漲”的困局,但只要經濟體在不斷成長、股市能夠不斷吸納反映實體經濟的龍頭企業加盟,那么最終實現向上突破也是必然的結局(見圖3)。

圖3 上證指數月線圖

目前,滬指圍繞3000點的爭奪戰,時間已經逐漸逼近前兩次的“13年”周期,從2007年2月首次站上開始計算,到2020年2月前后,滬指3000點這一整數關將有望成為新一輪牛市的“地平線”。目前距離這一時間點僅有2個月的時間,留給空頭肆虐的時間已經不多,甚至不排除本周站上3000點之后就很難再度跌破的可能性。

事實上,滬指受到中石油等周期行業大盤股的影響較大,圍繞3000點的波動節奏也有所失真,A股其他主要指數都已經領先上證指數超越今年7月初的反彈高點,正在向4月份的年內高點逼近,而創業板指數更率先突破、創出年內新高。因此,如果此時還是空倉等待回調,恐怕會有踏空牛市、不得不在未來以更高價追回買入,甚至重倉買在波段高點的可能。

“有底倉、不心慌”,在A股調整的時間和空間都比較充分的情況下,逢低逐步加大布局力度是較好的選擇。此前困擾A股的境內外利空因素已經逐漸散去,即將進入每年資金面最寬松的一季度,多頭在“13年”關鍵節點一舉發力、瓦解空頭最后殘余力量已經接近最佳時機。筆者建議,如果感覺對上市公司研究不夠深入,投資者可選擇ETF作為底倉買入持有,至少不低于50%的倉位,以免踏空;即使后市有小幅跌破3000點的走勢,也可繼續加碼買入,長線持有。比較穩健的選擇有跨市場的寬基指數ETF,如基本面50、300ETF、500ETF等;外資系列指數基金,如MSCI易基、景順MSCI等;低估值的行業ETF,如銀行ETF;長線超跌、基本面良好或有望出現拐點的行業,如基建工程、傳媒ETF等;在牛市中具備較強上升確定的行業,如證券ETF等。在握緊底倉的基礎上,再根據技術面、基本面等因素逢低布局優質股,是避免錯過指數大概率牛市的最佳選擇。