聯結·喚醒·打開

熊浩

【摘要】在閱讀教學中,運用“戲劇教學法”聯結故事情境,喚醒學生的肢體記憶,多感官探索文本的情境和角色的感受,豐富個性化內在體驗,打開更多可能性,提升綜合素養。

【關鍵詞】戲劇教學法;聯結;喚醒;打開

【中圖分類號】G623? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A

新課標(2011版)指出,閱讀是學生的個性化行為,閱讀教學要珍視學生獨特的感受、體驗和理解。“戲劇教學法”喚醒肢體記憶,調動多重感官參與學習,提升綜合素養。

一、文本層面

將“戲劇教學法”運用到閱讀教學中,要求教師在深入研讀文本的基礎上,緊緊圍繞“如何引導學生進入和聯結故事?”“如何引導學生經歷故事最深刻的部分?”這兩個問題解讀文本。

(一)挖掘“中心物品”聯結故事情境

在課文文本中或多或少藏著各種戲劇元素,貫穿于故事始終,在故事中起著重要作用。有的是可觸摸的、實際存在的物品,如《一個小村莊的故事》中的斧頭;有的是一種聲音,如《去年的樹》中鳥兒的歌聲;還有的是無形無味的概念,如《扁鵲治病》中的病。這些戲劇性元素在“戲劇教學法”中被稱為“中心物品”,是引導學生進入和聯結故事的關鍵所在,也是引導學生經歷故事最深刻部分的內在橋梁。

以《普羅米修斯》為例,全文緊緊圍繞火種展開故事:無火的悲慘世界、盜取火種、高加索山的懲罰、解救普羅米修斯。一方面可以讓學生用輕粘土或繪畫的方式去創作火種,在小組或班級交流、展示,這本身就是一個想象、創作和表達的過程。另一方面老師可準備一個代表火種的東西,比如一塊石頭,以戲劇性講故事的方式引領學生進入故事,如:“今天的故事從一塊神石開始。它小小的,摸起來滑滑的,看上去似乎很不起眼。但我所知道的是它來自遙遠的火星,人們稱它為火種。你們可以用自己的方式近距離觀察一下它。”然后傳遞這塊石頭,讓學生用自己的方式去和它打招呼,可以摸、聞、敲等,通過追問:你看到什么?感受到什么?想到什么?引導學生通過描述、想象補充火種的信息,當石頭再次回到老師的手中,已成為了火種——師生共同創造的火種。學生與火種之間有了聯結,就如同故事中的人們與火種的關系一樣,這將有助于學生聯結故事,更深刻地體悟普羅米修斯的偉大之處。在這之中,最為重要的是,由身體帶出的感受是學生自己參與體驗發現的,不是教師強加的。

(二)提取“中心畫面”確定情感體驗核心

“中心物品”作為文本的內在線索,串聯著故事中一系列的事件,其中故事最深刻的部分,在“戲劇教學法”中稱為“中心畫面”。通過梳理故事的畫面,理清文本的層次,然后提取中心畫面,找到故事最深刻的部分。這種思路有助于教師更快地鎖定閱讀教學的重難點,從而有效備課,在有限的教學時間內引導學生更深入地體驗故事核心。

以《掌聲》為例,“中心物品”——掌聲,串聯著故事的無數畫面:小英的沉默、老師的提問、小英走上講臺、站在講臺上、走下講臺、小英的未來。作者在“走上講臺、站在講臺上、走下講臺”處花了大筆墨進行描寫,是文本的“中心畫面”, 兩次掌聲之處是故事的核心所在,從而確定如何引領學生去經歷小英走上和走下講臺的心路歷程是本文的教學重難點。

二、教師層面

一個故事就是一種境遇,待在故事的境遇之中有助于學生的體驗與思考。教師是天生的戲劇表演家,常常借助聲音、形體、神態向學生傳達信息、表達情緒。“戲劇教學法”要求教師時刻有情境意識,并善于利用自身的戲劇性資源,調控課堂節奏和氛圍,和學生一起待在故事的境遇之中。

(一)節奏:待在故事的境遇里

在閱讀教學中,課堂紀律往往是導致課堂情境被破壞的頭號元兇,借助“戲劇教學法”中的節奏可以巧妙地調整課堂紀律,轉換教育契機。

用音樂的方式替換口令,教師利用小琴敲出符合當下故事情境的音樂,拉回學生的注意力,調整課堂節奏的同時,烘托了故事的氛圍。教師自身也在不停地玩著戲劇的節奏,如動作的快慢、緩急,聲音的提高和降低、縮短和延長,呼吸的舒緩和急促等構成或改變著課堂和故事的節奏,勾住學生的好奇心,讓學生長時間待在故事的境遇中。同時,節奏的調整,結合了寫作中的留白手法,在延長或靜止的時空中,充分調動學生的想象力去填補故事的空白,是理解的過程,也是再創造的過程。

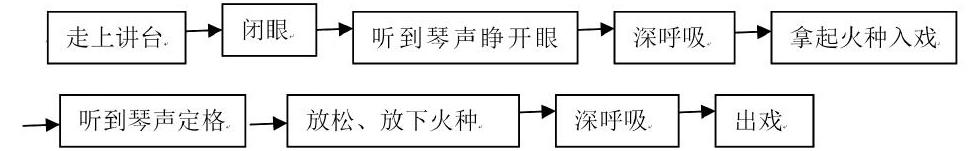

(二)儀式:境中境·戲中戲

儀式是在課堂建構虛擬舞臺的重要途徑,利用儀式幫助學生從觀看與被觀看的雙重角度體驗故事情境。同時,儀式的建立也是課堂規則的戲劇化,以藝術的方式營造課堂氛圍,構成境中境、戲中戲,打開課堂、文本、師生的更多可能性。例如《普羅米修斯》中,圍繞“拿到火種后,你最想做的一件事”邀請學生入戲。

每一個儀式不僅為參與者更好地入戲作了鋪墊,同時也是“戲劇教學法”中一個隱藏的暗號,引領學生不斷跟隨、進入、看到、聽到、想到。

三、學生層面

(一)多角色體驗

“戲劇教學法”通過創設情境,讓學生在具體的情境中,有機會體驗到不同角色的境遇,從而拉近與角色的距離,同理角色的感受。

《三個兒子》中,突破教學難點“為什么老爺爺說只看到一個兒子?”“戲劇教學法”立足于體驗母親提著重重的水桶時的感受,讓學生通過扮演母親,想象此時此刻母親的樣子,定格畫面,然后跟隨音樂流動展示,挖掘身體背后的各種感受,看到母親的真正需求。這種結合了“教育戲劇”的“定格畫面”和“一人一故事劇場”的“流動塑像”的教學策略,本文作者將之稱為“流動畫面”,一方面可以在相同的時間內讓更多的學生得到展示的機會,學習者之間也產生了聯結,視覺化的感受讓彼此有能量站起來、說得好;另一方面遵循心理學的強化原理,母親提水桶的辛苦在一個個流動畫面中得到不斷強化,此時“為什么老爺爺說只看到一個兒子?”迎刃而解,學生心中有一個母親和一個兒子的形象,課堂生成更多元。

(二)多感官參與

“戲劇教學法”通過調動學生多感官參與學習,使所有感覺器官始終保持一種非常活躍、敏銳的狀態,意識和感知自身以及周圍環境的狀態和變化,從而有效地獲取信息,整合信息,作出決策和反應,帶出生成。在這樣的過程中,學生的想象力不斷被激發和強化著,在思維中建立一種想象的心理機制,培養個性的創造力,提升語文綜合素養。

在《生命生命》一文中,在體悟飛蛾和小草的生命力的基礎上,引導學生大膽想象:生命力還藏在大千世界的哪些地方?教師創建一個戲劇情境,學生作為情境中的角色去尋找和感受生命力,同時為觀看者打開更多可能性。然后根據看到、聽到、想到的進行創作,配樂展示,老師不打斷、不評論,讓展示的流程儀式化,閱讀教學的目標得到深化和拓展,課堂擁有了詩的節奏,生命的感悟被升華。

在小學語文閱讀教學中運用“戲劇教學法”建立聯結,能打開師生教與學的思維,使師生始終保持聯結學習資源、待在故事情境中的意識,增強閱讀教學的趣味性,提高學生學習課文的興趣,為培養學生語言創造能力、提升學生的綜合素養打下良好的基礎。師生煉爐式學習,共同成長,有利于開放而有活力的語文課程建設。

參考文獻

[1]黃愛華,朱玉林.探索與實踐:新課程改革背景下的戲劇教育[M].杭州:浙江大學出版社,2007.

[2]張生泉.教育戲劇的探索與實踐[M].上海:中國戲劇出版社,2010.