河流沿岸土壤重金屬污染風險評估

鄭華峰 馬杰 王森森 吳明鑫 常健平

摘 要:為了解宿州市某農業示范區內的河流沿岸土壤重金屬含量特征、來源及程度,采集研究區內55個土壤樣品,測定6種重金屬Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Pb的含量;應用單因子指數法、地質累積指數法和Hakanson潛在生態風險指數法評價土壤的污染狀況及潛在風險;結合相關性分析和主成分分析,判斷土壤重金屬的來源。結果表明,Cr、Co、Ni、Cu、Zn和Pb的平均含量分別為49.30、11.66、24.02、20.13、57.08和28.93mg/kg;單因子指數和地質累積指數污染評價,Pb為輕度污染,Cr、Co、Ni、Cu、Zn均為無污染;綜合潛在生態風險指數在12.24~30.47,處于低潛在生態風險;土壤中的Cr、Co主要來源于土壤母質,Pb、Zn主要來源于汽車尾氣和輪胎摩擦,Ni、Cu主要來源于工業生產和農藥化肥施用。

關鍵詞:重金屬;污染評價;相關性分析

中圖分類號 X53;X825文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)23-0099-04

Pollution Risk Assessment of Soil Heavy Metals along Rivers——A Case Study in an Agricultural Demonstration Area,Suzhou City

Zheng Huafeng1 et al.

(1School of Resources and Civil Engineering,Suzhou University,Suzhou 234000,China)

Abstract:In order to understand the characteristics,sources and evaluation of heavy metals in the soil along the river in an agricultural demonstration area of Suzhou City,55 soil samples were collected and the contents of six heavy metals Cr,Co,Ni,Cu,Zn and Pb were determined. Single factor index method,geological accumulation index method and Hakanson potential ecological risk index method were used to evaluate soil pollution and potential risk. Combined with correlation analysis and principal component analysis,the sources of heavy metals in soil were determined. The results show that the average contents of Cr,Co,Ni,Cu,Zn and Pb are 49.30,11.66,24.02,20.13,57.08 and 28.93 mg / kg,respectively. The pollution assessment results of single factor index and geological accumulation index show that Pb is light pollution,Cr,Co,Ni,Cu and Zn are non pollution,and the comprehensive potential ecological risk index is between 12.24 and 30.47,which is low potential ecological risk. Cr and Co are the main pollutants in the soil. To be derived from soil parent material,Pb and Zn are mainly from automobile exhaust and tire friction,while Ni and Cu are mainly from industrial production and pesticide and fertilizer application.

Key words:Heavy metals;Pollution assessment;Relevance analysis

土壤是生態環境的重要組成部分,是人類生產生活的基礎,而近年來隨著我國經濟的快速發展和生活水平的提高,土壤重金屬污染問題愈發突出。重金屬污染具有隱蔽性、來源廣、難降解和易富集等特點,影響農作物的生長,并通過食物鏈轉移到人體,從而對人類的身體健康產生不良的影響[1]。由土壤重金屬污染導致的一系列生態問題和健康問題,已引起了國內外學者的廣泛關注和深入研究[2-3]。目前,國內外學者對土壤重金屬的研究和評價方法較多,如單因子指數法、污染負荷指數法、富集系數法、地質累積指數法、潛在生態風險指數法等。由于每種方法都有其側重點,利用多種評價方法進行綜合分析,才能使其評價結果更加客觀真實[4]。為此,筆者以宿州市新汴河農業示范區為研究區域,采集河流沿岸55個土壤樣品,采用單因子指數法和地質累積指數法評價沿岸土壤污染狀況,運用潛在生態風險指數法評價研究區的潛在風險程度,并結合多元統計分析方法,分析重金屬來源,旨在對土壤重金屬污染風險進行評價,為農作物的安全生產提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況 研究區位于安徽省宿州市新汴河農業示范區,屬暖溫帶半濕潤氣候,四季分明,年均氣溫14.4℃,年降水量857mm。地處淮北平原東部,境內河流眾多,主要河流有濉河、澥河、澮河、沱河、新汴河等,土壤肥沃,是傳統的農業大區,是我國重要的商品糧、棉、油、肉、蛋生產基地。

1.2 樣品采集與預處理 利用GPS進行現場定位及標號,采集地表以下10~20cm土壤,充分混合后用四分法取舍,保留1kg土壤裝入密封袋中并做標記。采樣點的空間分布見圖1,土壤樣品前處理參照《土壤環境檢測技術規范》。采集的樣品放入固體實驗室中自然晾干,一般為7d左右。待土壤晾干后剔除樣品中的雜草、雜物。使用木錘、木棍對土壤研磨,待研磨充分均勻后,倒入200目的尼龍篩對土壤篩選,把通過200目的土壤粉末放入密封袋中保存。利用手動粉磨壓片機對處理后的樣品壓片。樣品測試在安徽省教育廳礦井水資源化利用重點實驗室進行,利用X-ray熒光光譜儀(XRF)檢測土壤中Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Pb的含量(以GBW07430作為標準物質)。

1.3 數據處理 采用SPSS 24和Excel 2010等統計分析軟件,進行數據處理和統計分析。

1.4 評價方法

1.4.1 單因子指數法 單因子指數法是一種判定超標指數來確定評價等級的方法。在針對單因子進行評價分析時,一般選用該方法。計算公式為:

Pi=Ci/Si (1)

式中:Pi為重金屬i的單因子指數,Ci為重金屬i的實測值,Si為重金屬i的背景值。其分級標準見表1。

1.4.2 地質累積指數法 地質累積指數法是德國科學家Muller于20世紀60年代提出的一種研究土壤及沉積物中重金屬污染程度的定量指標[5]。計算公式為:

Igeo=log2(Cn/1.5Bn) (2)

式中:Igeo為重金屬的地積累指數;Cn為土壤中重金屬的測量濃度;Bn為元素n的土壤背景值。其分級標準見表2。

1.4.3 潛在生態風險指數法 潛在生態風險指數法是瑞典科學家Hakanson于1980年建立的一種結合重金屬生態效應、環境效應和毒性等多學科的綜合評價方法[6]。重金屬Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Pb的毒性系數分別2、5、5、5、1、5[7]。 計算公式為:

RI=[i=1mEir=i=1mTir×Cif]=[i=1mTir×CiDCiR] (3)

式中:Cif為單項污染參數,CiD為重金屬的測量值,CiR為背景值;Eir為單項潛在生態風險指數,Tir為某一種金屬的毒性系數;RI為綜合潛在生態風險指數。分級標準見表3。

2 結果與分析

2.1 土壤重金屬含量的特征 由表4可知,Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Pb平均含量分別為49.30、11.66、24.02、20.13、57.08、28.93mg/kg。與安徽省土壤背景值對比發現,Pb含量超過背景值,超標率94.5%;Ni超標率27.3%;Cu超標率40.0%;Zn超標率9.1% ;Cr和Co均不超標。變異系數能在一定程度上反映樣品受人為影響的程度[8]。研究區土壤重金屬的變異系數在8%~40%,其中Cu的變異系數最高(40%),說明研究區土壤中Cu的含量受人為影響較大。

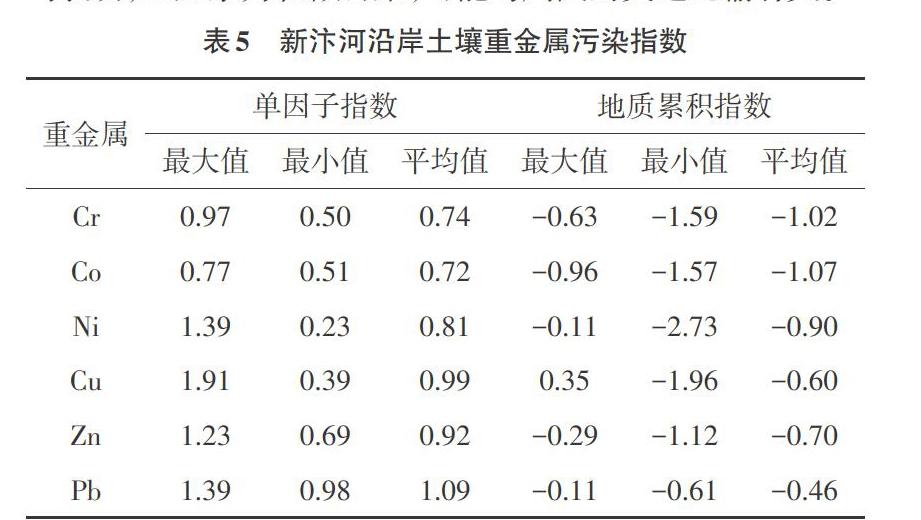

2.2 土壤重金屬污染評價 由表5可知,Cr、Co、Ni、Cu、Zn和Pb的單因子指數均值分別為0.74、0.72、0.81、0.99、0.92、1.09,污染程度從大到小依次為Pb>Cu>Zn>Ni>Cr>Co,其中Pb屬于輕度污染;其他5種金屬屬于無污染。新汴河周邊土壤重金屬Igeo均值從大到小依次為Pb>Cu>Zn>Ni>Cr>Co,均表現為無污染。單因子指數和地質累積指數均表明,Pb元素為輕微污染,可能與周圍的交通運輸有關。

2.3 土壤重金屬潛在生態風險評價 由表6可知,Cr、Co、Ni、Cu、Zn和Pb的潛在平均生態風險指數分別為1.48、3.66、4.05、4.95、0.92和5.45,6種重金屬潛在生態風險指數均小于40,說明研究區土壤重金屬的生態風險較低,處于輕微水平。此外,研究區綜合潛在生態風險指數介于12.24~30.47,屬于低潛在生態風險。

2.4 重金屬來源

2.4.1 相關性分析 采用SPSS 24軟件,對重金屬元素間的相關性進行分析,相關系數較高,說明重金屬間具有一定的同源性[10],其結果見表7。由表7可知,研究區土壤中Cr-Co、Co-Ni、Ni-Cu、Zn-Pb的相關性系數分別為0.656、0.586、0.613、0.674,在0.01水平上均呈顯著正相關。說明上述重金屬之間具有很強的相關性,表明其同源性較強。

2.4.2 主成分分析 使用主成分分析法對研究區土壤重金屬進行載荷因子分析,同一主成分具有較高載荷的金屬元素可能具有相同的來源[11]。表8提取了3個特征值>1的主成分,解釋率占85.17%。第1主成分的方差貢獻率為33.226%,在主成分1上Cr、Co具有較高載荷,分別為0.845、0.812;這兩種元素往往來源于土壤母質。因此,主成分1可以被認為是“自然源因子”。第2主成分的方差貢獻率為28.356%,在主成分2上Zn、Pb具有較高載荷,分別為0.756、0.948。Zn和Pb一般被認為來源于尾氣排放和輪胎摩擦。因此,主成分2可代表交通運輸的影響。第3主成分的方差貢獻率為23.586%,在主成分3上Cu、Ni具有較高載荷,分別為0.903、0.665;這2種元素常常受人為因素影響,Cu主要來自于農藥化肥的施用,Ni主要來源于工業生產[12-13]。因此,主成分3可被認為是“工、農業因子”。

基于多元統計分析,并結合采樣過程中的現場踏勘,研究區內的Cr和Co主要來源于成土母質;Zn和Pb主要來源于交通運輸(汽車尾氣和橡膠輪胎摩擦);Cu和Ni主要來源于農藥化肥和工業生產。

3 結論

本研究以重金屬含量特征分析為基礎,結合土壤污染評價和潛在生態風險評價對研究區內重金屬污染來源進行定量解析,主要得出以下結論:

(1)宿州市新汴河農業示范區土壤中Cr、Co、Ni、Cu、Zn和Pb的平均含量分別為49.30、11.66、24.02、20.13、57.08和28.93mg/kg。與安徽省土壤背景值相比,土壤Pb的含量超過了背景值,超標率為94.5%。

(2)單因子指數和地質累積指數分析說明,污染程度依次為Pb>Cu>Zn>Ni>Cr>Co,其中Pb屬于輕度污染,可能受到周邊公路交通運輸的影響。研究區綜合潛在生態風險指數(RI)在12.24~30.47,處于低潛在生態風險。

(3)基于相關性分析和主成分分析判定重金屬的污染來源,Cr和Co主要來自于成土母質,Zn和Pb主要來源于交通運輸,Cu和Ni主要來源于農藥化肥的施用和工業生產。

參考文獻

[1]樊霆,葉文玲,陳海燕,等.農田土壤重金屬污染狀況及修復技術研究[J].生態環境學報,2013(10):1727-1736.

[2]Lingli Zhou,Bing Yang,Nandong Xue,et al. Ecological risks and potential sources of heavy metals in agricultural soils from Huanghuai Plain,China[J]. Environmental Science and Pollution Research,2014,21(2):1360-1369.

[3]Chaosheng Zhang. Using multivariate analyses and GIS to identify pollutants and their spatial patterns in urban soils in Galway,Ireland[J]. Environmental Pollution,2006,142:501-511.

[4]趙慶令,李清彩,謝江坤,等.應用富集系數法和地累積指數法研究濟寧南部區域土壤重金屬污染特征及生態風險評價[J].巖礦測試,2015(1):129-137.

[5]Muller G.Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River[J].Geojournal,1969,2(3):108.

[6]Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control,a sedimentological approach[J]. Water Research,1980,14(8):975-1001.

[7]陳景輝,盧新衛,翟萌.西安城市路邊土壤重金屬來源與潛在風險[J].應用生態學報,2011(7):1810-1816.

[8]方曉波,史堅,廖欣峰,等.臨安市雷竹林土壤重金屬污染特征及生態風險評價[J].應用生態學報,2015(6):1883-1891.

[9]中國環境監測總站.中國土壤元素背景值[M].北京:中國環境科學出版社,1990.

[10]柴世偉,溫琰茂,張云霓,等.廣州市郊區農業土壤重金屬含量特征[J].中國環境科學,2003(6).

[11]李蘋,黃勇,林赟,等.北京市懷柔區土壤重金屬的分布特征、來源分析及風險評價[J].現代地質,2018(1):86-94.

[12]趙彥鋒,郭恒亮,孫志英,等.基于土壤學知識的主成分分析判斷土壤重金屬來源[J].地理科學,2008(1):45-50.

[13]王濟,王世杰.土壤中重金屬環境污染元素的來源及作物效應[J].貴州師范大學學報:自然科學版,2005(2):113-120.

(責編:張宏民)