卡梅隆談《終結者》:是時候讓施瓦辛格和觀眾告別了

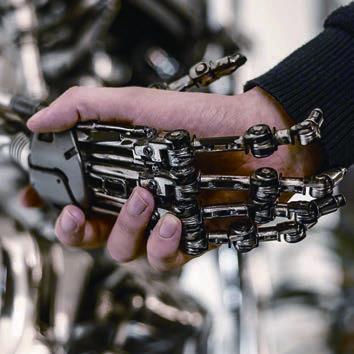

如今,“鐵三角”再聚首,《死侍》導演蒂姆·米勒加持,《終結者:黑暗命運》狠狠地在全球刮了一股情懷風。當施瓦辛格的經典臺詞“Ill be back”變成“I wont be back”時,老粉們估計都濕了眼眶。片中T-800對家人說“I wont be back”,也是施瓦辛格在向觀眾告別

但“賣情懷”顯然不是卡梅隆的目的。他寫了一封4頁的信說服已經離開好萊塢多年的前妻琳達重回銀幕,讓72歲的施瓦辛格和63歲的琳達繼續在動作片里扛槍、翻騰、摔打,冒著“在我們已經兩次贏得戰斗的地方被擊敗”的風險,依然是在傳遞自己的思考。

不同的是,35年前他對未來的設想和擔憂,如今已成為現實:“在1984年,這只是一個試探性的科幻小說;到2019年,大家已經都在談論人工智能可能帶來的威脅了。”

他預想并目睹了人類離“黑暗命運”越來越近,并用電影向他們發出警告,一如他在《阿凡達》中所做的一樣。

在這篇訪談中,卡梅隆聊了他想要表達的一切:《終結者》、人工智能、女性力量、電影技術,以及李安。好事是,由他一手開啟的電影CG技術,正越來越嫻熟地幫他更好地講故事、傳遞觀點。卡梅隆說,自己從來不認為技術最重要,正相反,技術永遠是配角、是支撐故事的手段。如今,他“好萊塢技術狂人”的標簽幾乎要被李安取代了,但卡梅隆表示,自己會為李安點贊:“我欣賞他開拓者的精神。他是非常非常優秀的藝術家,不論他做了什么選擇,只要是能提升藝術形式的,我認為都很棒。”

阿諾說您是在和他騎摩托車時,給他講的終結者續集的想法,是嗎?

卡梅隆:我們最近沒怎么見面,但是我們以前一直一起騎摩托。我跟他說了這個新角色的想法,雖然是我們熟悉的型號——T800,但他實際上是一個全新的終結者。

第一個終結者是一臺被派去殺人的機器,沒有自由意志,因此你不能責備他冷血無情——事實上應該稱之為“它”,因為它不是人類,它并沒有選擇,只是按指令辦事。

第二部里,來自未來的約翰·康納告訴T-800要照顧年輕的約翰·康納和他的媽媽,他按照指令做了一個“好人”,但依然沒有自由意志。電影最后他表現出的自我意志,其實是在違抗程序,他不能夠終結自己,所以他把開關交給莎拉·康納,讓她把自己變成一堆廢鐵。這其實很哲學,而我很喜歡這種哲學。

第二部中的T-800能夠體會人類感情了,所以我想,創建一個具有自主意識的終結者會很有趣,至少他可以創造自己的價值體系了。我認為電影中最重要的一句話就是他對薩拉說:“我會幫助你們保護那個女孩,這是我的選擇。”

您最初寫《終結者》這個故事的時候,最在意的是什么?是人與機器之間的戰爭,還是時間旅行?

卡梅隆:時間旅行只是《終結者》敘事結構的一個組成部分,我們并沒有花費大量的篇幅在這上面。但是人工智能是無論如何都會出現的,人類最終會創造出人工智能,這場戰爭肯定會發生。最終要么人類勝利了,要么人工智能勝利了,或者雙方達成了和解,然后戰爭停止。

這一切會反復地發生,我們稱之為“踢罐”效應。就像小時候你走在路上,踢了一個罐子;然后你追上它,再往前踢一腳;然后再追,再踢……這就是莎拉在做的。她只是不斷地往前踢罐子,拖延未來的到來。

在過去的35年里,您是否改變了對人工智能的看法?

卡梅隆:我的看法沒有發生太大的變化,我仍然認為這是一個非常危險的事情。不同之處在于,在1984年,這只是一個試探性的科幻小說;到2019年,大家已經都在談論人工智能可能帶來的威脅了。科學家已經告訴我們,這只是時間問題,也許10年,也許20年,人工智能最終將開發出比我們更高的智慧。到那時,我們無法保證它不會做出傷害我們的行為。

就像莎拉有句臺詞說的:“在這個世界上,每個人都留下了一英里寬的數字足跡。”我們生活在人類歷史上最受“關注”的時代,基本可以說生活在一個被監視的、現實存在的“1984”世界里。我們購買技術,是為了讓我們的生活更美好,但實際上這是一種嚴格的審查。通過復雜的行為算法能對我們個人了解更多,比如獲取我們的消費者資料大數據,或者敵人的行為模式。

看看現在誰在人工智能上花錢最多?要么是大企業,要么是軍方。這意味著他們要教給人工智能的第一件事就是貪婪,或者如何打仗。如果這些是人類教給他們的第一件事,你還能期望他們未來變成什么樣呢?我認為這是很可怕的。

這個系統已經失控了,它是由市場驅動的,要想讓它保持良性發展,我們必須做點什么。所以我向團隊提出將這種主題帶入電影,讓它不僅僅是一部激烈的動作片。

聽說您寫了四封信勸說琳達出山,具體是哪些原因說服了她?

卡梅隆:不是四封信,是一封四頁的信(笑)。我說,拍和不拍都有多個理由,我們大概可以想到不拍的理由——《終結者》前兩部取得了巨大的成功,這么長時間過去了,為什么要冒險在我們已經兩次贏得戰斗的地方被擊敗呢?

但同時我跟她說,觀眾們非常喜歡這個角色,她必須是你演;如果你不想演,我們是不會把莎拉·康納寫進來的,我們不會再找其他的女演員了。而且我說,我們一定會在藝術上全力保護她,使她成為我們想象中的莎拉·康納。她認可了我們的這些承諾,結果就是你所看到的了。

很高興您做到了。但是這么多年過去了,您不擔心他們的身體狀況嗎?畢竟這是一部非常勁爆的動作片。

卡梅隆:是的。琳達必須要展現一個干練的莎拉·康納,符合1991年她自己創造的那個角色的外形。

一個60多歲的女性動作角色,在全世界也是沒有先例的。幸運的是,琳達天生就非常擅長運動,而且她請了一個專門教美國頂級運動員的教練,訓練了一年。她很賣力,并且做到了。

上次采訪中我問琳達,這個故事是否有女權主義色彩,因為主角都是女性——三個女人拯救了世界。她說,這無關乎男人或女人,它講的是人與機器,換成男人一樣可以打。作為編劇,您是怎么想的?

卡梅隆:我覺得女性戰士和男性戰士之間是有區別的,男性戰士可以成為殺手,但女性戰士是捍衛生命;她們不會成為“終結者”,而是守護者。因為女性創造生命,這是莎拉·康納在第二部中說的:“伙計,你能制造氫彈,但你根本不了解創造生命是什么感覺。”

我相信女性的力量,我認為人類需要摒棄想要主宰和富于攻擊性的精神——我想這其實就是男性能量的特點,也就是所謂的“陽”的能量,對吧?我們需要更多地開發“陰”的能量:自我養育、合作、個人情感元素的培養。這樣我們作為一個社會,才能夠向前發展。這種觀點其實一直貫穿在我的電影中,包括《阿凡達》和《阿凡達2》。

《終結者II》是CG在電影中應用的開始,到現在您是否還癡迷于電影技術?《黑暗命運》中有采用新技術嗎?

卡梅隆:就視覺效果而言,《黑暗命運》并沒有采用什么特別新的技術。我想現如今幾乎沒有什么沒人用過的技術了,所以更重要的是專注于講好故事、塑造好人物、寫好電影對白,然后利用技術來支持它們。我覺得觀眾并不在乎技術本身,他們只關心自己所看到的畫面,如果畫面看起來很酷,那他們就會感到滿意。

所以您的觀點是,技術只是故事的支撐,對吧?

卡梅隆:是的。技術永遠不會比故事更重要。在《阿凡達》中,我采用了很多新的技術,有些甚至不得不自己開發,但是就像我剛才說的,我覺得觀眾其實是不在乎的,只要畫面看起來是它應有的效果,并且符合劇情的發展,那就可以了。

談到技術,作為一個中國人,我必須跟您聊聊李安導演。他的新片《雙子殺手》面臨著一些爭議,他說他對這個故事并不感興趣,也根本不在乎技術,只是想嘗試看看哪些新技術可以幫助他更好地去講一個故事;但是因為新技術太貴了,只能選擇最為重要的情節來拍攝,這反而導致故事沒講好。您認為這種犧牲是值得的嗎?

卡梅隆:我還沒看過這部電影,只好等看過之后再來和你聊了。不過,李安采用了超高幀率,我對超高幀率也非常感興趣。我和彼得·杰克遜(《指環王》《霍比特人》系列的導演)是較早接觸和開發這個技術的支持者之一。我還沒有與李安合作過,但我曾經與彼得·杰克遜合作過,而且我打算在《阿凡達》中使用這個技術。但不是說全片都用超高幀率,只是在某些特定的場景用一下,我認為這才是它的正確使用方法。

但是每個電影人對技術的使用方式都不一樣,這一點很重要。因為電影是一種藝術形式,作為藝術家,你有權說我想這樣做或者我想那樣做。觀眾會給出回應的,有些人會喜歡,有些人會不喜歡,這就是藝術的本質。

所以我為李安點贊,我欣賞他開拓者的精神。他是非常非常優秀的藝術家,他的電影都非常優美,比如《臥虎藏龍》《少年派》。不論他做了什么選擇,只要是能提升藝術形式的,我認為都很棒。

您是否有和阿諾商量過,在電影中他的角色會徹底死掉?

卡梅隆:我們認為這是最好的機會,讓阿諾版的終結者和觀眾說再見,而且這個再見要說得有尊嚴、過程要很英勇,這樣我們才能在他身上看到情感的波動。甚至在電影中他也說了——這也是我的提議,他說“I wont be back(我不會回來了)”,畢竟,阿諾說“Ill be back(我會回來的)”已經說了35年了。

“黑暗命運”是指誰的命運?

卡梅隆:如果我們不能正確地應對氣候變化和人工智能,人類將面臨一個黑暗的命運,我認為這就是《終結者》電影的目的,它是關乎于警告的。

所以“黑暗命運”其實不是某個特定角色的命運。

卡梅隆:沒錯。而且我認為,這也呼應了我參與這三部《終結者》電影的主題之一——即,我們探討的不是人與機器之間的沖突,而是命運與命運哲學之間的沖突。命運意味著你無法改變發生在自己身上的事情,無法改變意識,無法改變未來。因此,終結者問了一個問題:“你相信命運嗎,莎拉?你相信我們所做出的每一個決定,每一秒所做出的選擇,都在改變著未來嗎?”如果真的有一個黑暗的命運,那也是我們自己鋪墊的。

但是我想表達的是,命運不一定是黑暗的,只要我們愿意,黑暗是可以避免的。電影結尾時,丹妮說“我不會再讓她(Grace)為我而死”,莎拉說“那你就必須準備好了”。這一段告訴了我們什么呢?它告訴我們,莎拉不僅決定要成為丹妮的保護者,還要成為她的導師,教她如何成為終結者殺手。