濮城油田S3S5-10油藏剩余油分布規律研究

王春蘭

摘要:文章重點介紹了濮城油田S3S5-10油藏剩余油的分布規律,為油藏的下步治理指明方向。

關鍵詞:剩余油;分布規律

前言

濮城油田S3S5-10油藏于1984年投入開發,隨著油藏進入高含水開發階段,剩余油的分布已于初期大不相同,為提高油藏采收率,明確剩余油的分布變得尤為重要。

1 油藏地質概況及開發現狀

1.1地質概況

S3S5-10油藏,埋深3100-3475m,含油面積14.00km2,地質儲量892×104t,可采儲量290.94×104t,采收率32.62%,孔隙度15.6%,滲透率16.4mD,沉積相為三角洲前緣亞相,為深層低滲透層狀油藏。

1.2開發現狀

2019年11月份,油井開井數35口,日 產 液897t,日 產 油38.2t,綜合含水95.7%,水井開井數:32口,日注水平1583m3,動液面1405m,月注采比1.72。

2 剩余油分析

2.1剩余油定性分析

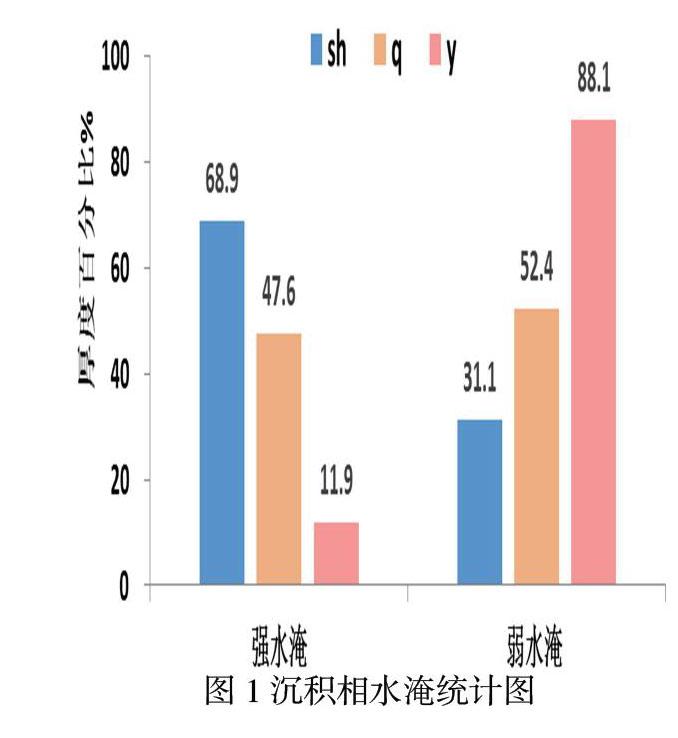

2.1.1水淹狀況分析

采用油藏工程方法進行分油分水,得出S3S5-10油藏水淹程度中等,強水淹層層數占砂層層數的49%。水淹程度最嚴重的是S3S8砂組,其次為S3S6、7砂組;水淹趨勢受儲層物性和沉積微相的控制明顯,一類層水淹嚴重,二三類層水淹較輕;河道相水淹嚴重;前緣砂相水淹程度中等;遠砂相水淹最輕。

水淹程度高小層有64-5、71、81-4、91等8個小層,其中河道相水淹嚴重,剩余油零散分布在斷層附近和低滲區,52、61、62、66等14個小層,整體水驅動用程度相對較低,但在砂體厚度大的區域連通性好,水淹比較嚴重。51、63、67、68等10個小層,砂體多呈土豆狀分布,連通性差,基本未水淹。

2.1.2吸水剖面資料分析

統計歷年110口水井670井次吸水剖面,結果顯示油藏層間動用不均,縱向上水驅動用差異大。S3S6、8砂組水驅動用程度較高,從小層來看,主力層64、65、71、82、91相水驅動用程度高。

2.2剩余油定量分析

2.2.1油藏小層產油狀況

小層產出油狀況統計結果顯示,各小層產油量差異大,產出量較大的層主要集中在沙二下6、8砂組的,累計產油170.6萬噸,占到總產油的61.7%。

2.2.2油藏砂組剩余油分布情況

S3S5砂組:地質儲量22.9萬噸,累計產油7.4萬噸,采出程度32.15%,剩余可動油6.0萬噸,剩余油主要富集在斷層遮擋和井網不完善區。

S3S6砂組:地質儲量236.3萬噸。累計產油79.4萬噸,采出程度33.59%,剩余可動油60.4萬噸,剩余油主要富集井網完善、層間差異以及相態變差區。

S3S7砂組:地質儲量106.4萬噸,累計產油28.0萬噸,采出程度26.31%,剩余可動油35.0萬噸,剩余油主要富集在井網不完善及層間差異區。

S3S8砂組:地質儲量264.4萬噸。累計產油91.2萬噸,采出程度34.49%,剩余可動油68.3萬噸,剩余油主要富集在井網不完善、儲層變差區、斷層遮擋。

S3S9砂組:地質儲量209.5萬噸。累計產油58.8萬噸,采出程度28.06%,剩余可動油63.7萬噸,剩余油主要富集在井網不完善、層間差異區。

S3S10砂組:地質儲量50.0萬噸。累計產油11.7萬噸,采出程度31.08%,剩余可動油17.5萬噸,剩余油主要富集井網完善、層間差異水動力滯留區。

3 結論

通過對油藏剩余性的定性、定量分析,濮城S3S5-10油藏剩余油主要分布在井網不完善、儲層變差區、斷層遮擋,油藏治理應以完善井網開采剩余油富集區為主。

參考文獻:

[1]剩余油分布 張慶國 大慶石油學院地球科學學院 2009年5月

[2]濮城油田S3S5-10油藏綜合調整治理方案 劉峰剛 東濮開發研究所 2019年11月